文|李辉

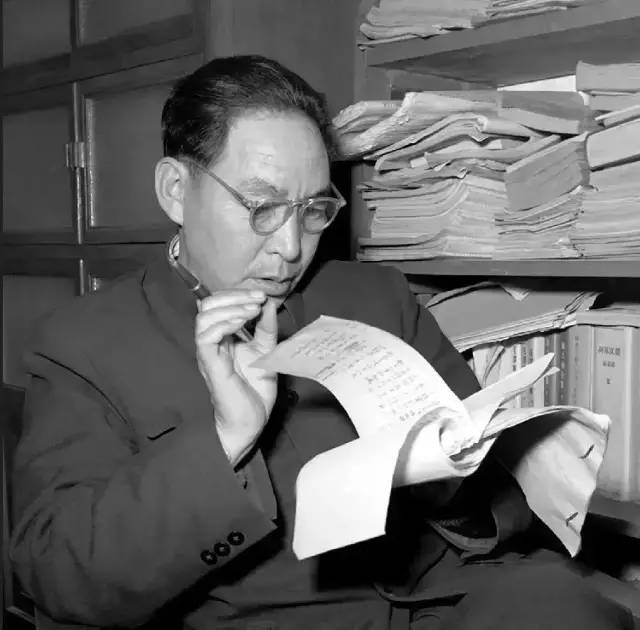

他的遭际,令人难以想象

第一次知道赵树理的名字,是在他去世的1970年。那时我只有十四岁,当然不知道他正在遥远的山西走到生命终点。

我熟悉的一位前辈,夫妇都是师范学院的文科教师,在被迫下放到山区的时候,他们不得不将一大批书送到废品收购站。他们知道我爱看书,便从中挑选了一部分送给我,它们就成了我少年读书时的最大的一批财产。这些书中,有赵树理的《灵泉洞》。

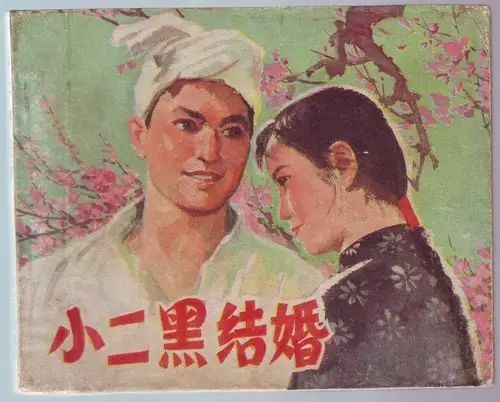

许多年前阅读《灵泉洞》时的兴奋,现在依然没有淡忘。记得那时特别迷恋武侠和历史演义,而赵树理的这部小说与《三侠五义》、《隋唐演义》一样吸引了我。在当时,《小二黑结婚》之类的故事,当然远不如《灵泉洞》环环相扣的抗战故事更能吸引我。后来才知道,在赵树理的整个文学创作中,这部小说并不属于佼佼者。但我看重它对我所具有的意义,它毕竟满足了当时一个少年的读书欲望。

赵树理“文革”中的遭际,令人难以想象。

关于他的磨难有不少传闻。人们常爱提到这样一件事:一次批斗他时,他被架上用三张桌子搭叠起来的台子,最后被一个批斗者猛掌击下。这次批斗造成的后果有不同说法。有的说是两根肋骨被摔断,肺叶被折骨戳破;也有的说是摔坏了髋骨。到底是肋骨骨折还是髋骨摔坏,似乎已经没有辨析的必要,反正他是在这次批斗之后失去了生活自理能力,并在痛苦折磨下走完生命的最后时光。

这一年9月17日,他又一次被押到批斗会场

赵树理在1970年走到生命终点。这一年9月17日,他又一次被押到批斗会场。一天前,他刚刚度过他的六十五岁生日。不过他是在一种寂寞无奈的境地下度过的,没有欢乐,没有温暖,只有阵阵凄凉弥漫于监禁地狭小的空间。他何曾料到,这将是他在这个世界上度过的最后一个生日。

他已经不能行走,甚至爬行也无力做到。他被强行架到太原当时最大的湖滨会堂。于是,在《赵树理传》(戴光中著,北京十月文艺出版社)里,我读到了几乎令人窒息的描述:

他确实站不住,造反派在台上放一张桌子,叫他把双肘撑在桌面上,胸部抵住桌沿,两手捧住脑袋,认真听取批判。然而,每一个批斗者,雄赳赳地踏上讲台的第一句话就是“赵树理站起来”,接着是“抬头示众”,“低头认罪”。听到这一声声的吆喝,赵树理条件反射地站起来,困难地弯下腰去。……他渐渐地支持不住了,头上滚下黄豆大的汗珠,两腿索索颤抖,过了半个小时,就一头栽倒在地……

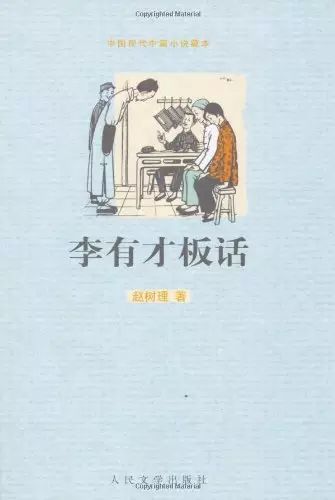

赵树理创作的《李有才板话》

尽管晕倒在地,赵树理仍然没有被送进医院。五天之后,当他再次病危,不得不送进医院时,他的生命之火已经黯淡,9月23日,他永远离开这个深爱的世界。这位曾经被誉为他的时代最有典型意义的作家,这位创作过《小二黑结婚》、《李有才板话》、《登记》等作品的人,留在儿子记忆中的最后一幕,却是这样一个场面:

父亲一脸惨白,浑身颤抖着滚在床上。见我过来,他抖索着伸出左手来,铁钳似的抓住我的一只手,死命地摇晃起来,嘴张了几张,翻出白沫,嗓子里呼噜呼噜打响——父亲再也说不出话来。

一个曾经那么出色地为他的时代而讴歌的人,竟然会被骤起的风暴所吞噬;一个人的生命在那么一个特殊时刻,竟然如此无情而又无所谓地被抹去,无法令人置信。但是,他的儿女们,当年却只能无奈地接受这一冷冰冰的现实。

这些年,当我想到那些在“文革”中蒙冤而死的亡灵时,当我想到今天的人们该如何面对他们付出的历史代价时,我为看到的一些淡漠而吃惊。

更令人担忧的是,曾经有过的历史悲剧,却被无意或有意地淡忘,或者,因为某种个人的、观念的需要而予以矫饰。在某种情形下,沉重化为轻飘,惨状化为淡淡一笔。甚至还有些应该忏悔者,并没有丝毫的自责,仿佛时间的流逝已经冲刷掉了自己身上当年的污垢,转眼间又可以品尝自己曾经拥有过的历史荣耀。

看到一些报刊竞相转载一则关于“文革”中马连良之死的消息。这位著名京剧表演艺术家,因为出演《海瑞罢官》而遭迫害,过去传闻他是不堪迫害自杀而死。这篇新近发表的文章写道,马连良并非自杀,而是因为心脏病猝发。一天深夜,红卫兵突然来敲马连良的家门,敲门声吓坏了一直处在高度紧张状态的马连良,结果心脏病发作,送进医院而得不到应有的治疗,一代宗师便这样因恐慌而告别人间。

连环画《小二黑结婚》

对历史细节进行考证和辨析当然是十分重要的,可是,让人难以忍受的是叙述这一悲剧时所采用的那种冷漠,尤其是行文一再强调来敲门的红卫兵,其实是来准备借炊具的,并非来揪斗马连良。这样一来,给人这样一个感觉,仿佛在红色恐怖日子里无端给人带来恐慌的举动无可厚非,而“胆小、紧张”的马连良倒显得奇怪了。

另外一件事情还是与京剧艺术家有关。几年前,曾读到一篇批评电影《霸王别姬》的文章,作者不满于电影对主人公在“文革”中悲剧结局的描写,认为这完全是导演对历史的一种歪曲,因为像梅兰芳等京剧艺术家都受到了高度重视,艺术生命得到了充分发挥。这一例证当然不错。但是,作者恰恰回避了导演所依据的“文革”现实,回避周信芳、马连良、严凤英、盖叫天这样一些艺术家在“文革”中被迫害致死的悲剧结局。

历史难道真的可以因时间的流逝而改变模样?人难道真的可以随心所欲地解说历史?

困惑中,我仿佛看到了赵树理他们质询的目光。因这目光,我分明感到了今天的人们,手中的笔应有的历史分量。

特殊年代里仍然保持清醒头脑的人

赵树理有一种强烈的意识:他是农民的一员。写小说是为农民,一言一行都是为了农民。这样,当他生活于农民之中时,这种与农民天然的联系,决定着他的政治热情、文学观和人生态度。他看问题的出发点,最终离不开他脚下的土地。于是,渐渐地,他变得不合时宜。昔日的荣耀开始黯淡,他的身影不免显得有些孤单。他心甘情愿地退出了舞台的中

心,

或者索性变为一个观众,看某些按照新的要求进行创作的作家尽兴地在那里表演。

赵树理不会被人忘记。不仅仅因为《小二黑结婚》文学上的划时代意义,不仅仅因为《实干家潘永福》的空谷足音,也不仅仅因为他在“文革”的命运悲剧,而更在于这是一个真实的人,一个在容易被热情融化的特殊年代里仍然保持清醒头脑的人。从某种角度来说,在悠悠沧桑之中,人格的力量往往更能触动人的心灵,也更有生命力。

读过小说《三里湾》,或者看过根据这部小说改编的电影《花好月圆》的人,不难产生这样的印象,赵树理是满怀热情歌颂着合作化在农村的兴起。当时他的创作意图十分明显:合作化应该发展,而不是限制;农村应该走社会主义道路,而不是资本主义道路。通过他的笔,人们看到了农村前所未有过的新现象。

1956年左右与老舍(右)、王亚平(中)在一起。老舍先于赵树理在1966年8月24日自杀

这该是赵树理五十年代最为荣耀的时候。他的小说发表在1955年,是第一部反映农业合作化的长篇小说,而在这前后,关于合作化冒进与反冒进的斗争,正在决策圈里进行着。无疑,赵树理以他的作品站在了欢呼合作化高潮到来的这一阵营之中,这就难怪《三里湾》一时间洛阳纸贵。在用作品配合现实、演绎政策方面,赵树理达到了他的又一个高峰。

却是他的最后一座高峰。

当我们走进赵树理的内心,当我们了解到他当时真实的想法,便会发现,《三里湾》其实与他一贯的思想,有着相当大的距离。

《赵树理传》讲述过一件事情。1951年秋天,中共中央在华北地区召开农业合作化问题讨论会议。毛泽东曾对主持会议的陈伯达说:“一定要请树理同志参加会议,别的人缺席一个两个不要紧,赵树理可千万不能少。他最深入基层,最了解农民,最能反映农民的愿望。”但是,就是在这次会议期间,赵树理表现出了他与众不同的地方。与会的各方代表基本都说农业合作化好,都说农民迫切希望走农业合作化的道路。惟独赵树理在会上唱了反调。他这样描述农民的心理和愿望:“石(实)打石(实)地说,老百姓有了土地翻了身,真心感谢救星共产党,但并不愿意急着交出土地走合作化道路,愿意一家一户,吃吃劲劲,自由自在地好好干几年后,再走集体化道路。”

然而仅仅三年后,他写了为合作化高潮大唱赞歌的《三里湾》。这不免有些令人不解。是变化了的现实生活业已改变他的看法,还是他一时无法抵御配合现实的诱惑?在创作这部小说时,他是否真诚地拥抱着他的人物,是否把笔下涌动的一切,都视为自己真情实感的表达?这只有他自己知道。

不管怎么说,《三里湾》为赵树理赢得了文学的荣耀。他完全可以顺着这样一个创作思路走下去,也完全可以把握住备受青睐的机会,成为一个时代的文学明星,久久闪烁它的光芒。

赵树理却没有。

真实的人就是这样,他的人格一旦形成,就很难从根本上改变。或许可以一时违背初衷,或许因为某些外在因素有所修正,但只要他把如何做人放在首位,把良知放在首位,他就不至于人为地蒙上眼睛,回避现实的种种存在。

就在《三里湾》发表后不久,赵树理开始发现,他曾经为之热情讴歌的合作化,并非像他所想所描述的那样,总是一片玫瑰色。问题逐渐显露出来,而这,在他看来,是不容忽视的、实实在在的现实。1956年,他曾给长治地委负责人写信说道:

“最近有人从沁水县嘉峰乡来谈起该地区农业社发生的问题,严重得十分惊人。……试想高级化了,进入社会主义社会了,反而使多数人缺粮、缺草、缺钱、缺煤,烂了粮,荒了地,如何能使群众热爱社会主义呢?劳动比前几年困难得多,如何能使群众感到生产的兴趣呢?我觉得有些干部的群众观念不实在——对上级要求的任务认为是非完成不可的,而对群众提出的正当问题则不认为是非解决不可的。又要靠群众完成任务,又不给群众解决必须解决的问题,是没有把群众当成‘人’来看待的。”

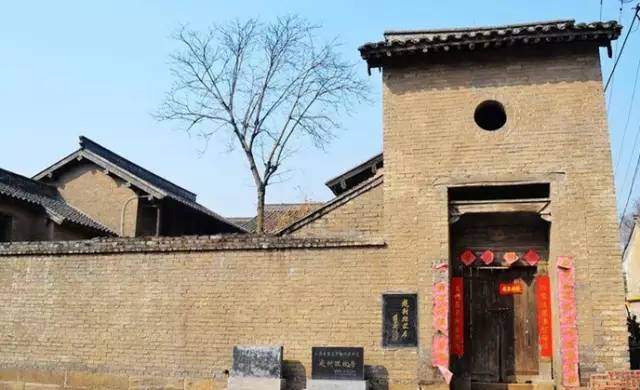

山西如今修建的赵树理文学馆

赵树理终于以这样一种清醒的务实姿态,走出了创作《三里湾》时的矛盾境地,找到了真正属于自己的感觉。可以想象,在写信的片刻,他一定有那种为农民代言的庄重感。他知道,他来自农民,自己所做的一切,都与农民息息相关。虽然文学上的成功,使他已经走进城市,进入到另外一个领域,但他不能忘记那片哺育他的土地,不能忘记那些熟悉的农民兄弟的目光。

在有的人看来,这也许算不上高大,也算不上叱咤风云,但对于赵树理来说,真实地反映农村现实,真实地为农民代言,是至关重要的。实际上,在他所生活的岁月里,要真正做到这一点,远比人们今天的想象要艰难得多,它需要拥有思想者的勇气。

赵树理因他对农民的热爱和真实的人格,无形之中具备了这样的勇气。

面对大跃进,众人皆醉我独醒

人民公社和大跃进,对赵树理显然是一次严峻的挑战。

他也曾和许多人一样,为热火朝天的建设高潮而欢呼,但一旦走进农村,一旦深入到农民中间,生活告诉他的东西就远远超出了报告、报纸、广播的局限。他此时在家乡当挂职县委副书记,一日甚过一日的浮夸风,干部领导生产的主观主义、官僚主义、教条主义,乃至人民公社形式本身所存在的弊病,都不能不令他忧虑,令他思考。

赵树理故居

当年和他一起工作过的人,还清晰记得赵树理在工作中所表现出来的务实精神。在1959年2月中旬,县里召开春耕生产誓师大会。蓬勃兴起的大跃进热潮,已经使不切实际的浮夸风蔓延至农村每个角落。各级干部们惟恐自己落后于他人,生产指标于是报得越来越高,互相攀比,顿时成为时尚。一个大队的领导在会上报了一个十分惊人的计划,被树为全县的跃进典型。赵树理听了则心情沉重。会后他便找到这个大队干部开门见山地说:“我算了算帐,照你这样的计划,肥料铺到地里得有半尺多厚一层,庄稼挤在一起成了绒毛毯子。依我看,这么个干法,只能长把草,连一颗粮食也收不上!”

他的这种态度,自然引起其他领导干部的不满。为此,倔强的赵树理,和县委书记争吵起来:“我们做工作,不单为了向上边交帐,更重要的是向人民负责。指标好定,想定多高都行,可是以后打不下那么多粮食,还不是苦了老百姓!”说这些话时,他不会想到,人们很快就将因为自己的虚假和浮夸而遭受饥饿的苦难。但他以清醒的意识,以为农民代言的作家身份,隐隐感觉到潜伏的危机。

赵树理故居全景

没有匆匆动笔创作文学作品,没有像不少作家那样走马观花之后就大声放歌,并不意味着赵树理对生活无动于衷,更不意味着他放弃了一个革命者、一个作家的应有的责任。1959年,他写下一篇长达一万多字的文章《公社应该如何领导农业生产之我见》。他将这篇长文寄给《红旗》杂志,并附给中共中央两封信。他不会反对正在进行的一切,而是真诚地希望一切能够在一种符合农村实际的前提下进行。这篇长文涉及面很广,可惜在收进《赵树理文集》时只选用了一部分,无法看到它的全貌。而那两封信,更无法见到。但是,仅仅阅读重新发表的部分内容,我们就能发现,赵树理当年所发表的意见,其正确性和实事求是精神恰好被后来历史的发展所证实。由此,我们不能不感慨赵树理“众人皆醉我独醒”的难能可贵。

譬如,他从农村生产实际出发,认为公社不能对农民应该种什么发号施令:“不要以政权那个身份在人家做计划的时候提出种植作物种类、亩数、亩产、总产等类似规定性的建议,也不要以政权那个身份代替人家全社社员大会对人家的计划草案作最后的审查批准,要是那样做了,会使管理区感到掣肘而放弃其主动性,减弱其积极性。”

赵树理生前曾经看书、写作的桌子、书柜

在另外的场合,他还以形象的比喻表示不赞成“大锅饭”方式。他说:“吃饭采用现在的大锅饭方式,即使到将来恐怕也行不通。将来凭劳动所得的货币,什么也能得到,衣服、日用品、食品等等,但混在一起吃饭,总还是不行的。一个家,七口八口,孩子大了,娶了媳妇,经济由父亲控制,还是大儿子控制呢?媳妇要做件衣服,但婆婆公公不同意,媳妇说,我在外边干活一二百工分,做件衣服也不行?一个家都不好组织呢,吃大锅饭能解决问题?”

赵树理将长文寄至《红旗》杂志时,庐山会议还没有召开,他绝对想不到,另外一位德高望重的革命家,也正在如同他一样,对人民公社和大跃进进行着严峻的独立思考,并将在一个决定中国历史的庄重场合,写出一封维系自己政治命运的信。

赵树理的文章当然没有发表的可能,随之而来的庐山风云,彭德怀意想不到的被罢黜,使所有对人民公社和大跃进的真实反映和认真思考,一时间被打入冷

宫。

赵树理的文章被转到中国作协,他理所当然成为“反右倾”运动中首当其冲的一个对象。

赵树理塑像

他只得面对—次次大大小小的批判会、讨论会。但是,实际上谁也不可能改变他。他相信自己的眼睛,相信自己对农村的真实了解。两年后在大连召开的“农村题材短篇小说创作座谈会”上,他仍然坦诚直言,并做过这样一个形象的比喻:农民入了社,本来俊妇女婚姻美满嫁了个好丈夫,可是一瞎指

挥,

这个丈夫又变成了旧社会从没见过面的生人丑汉,只得好赖过下去。

这便是赵树理。一个在历史烟云中没有失去自我的文人。那些虚假赞歌和下笔匆匆的应景之作,已经被岁月的流水带走,而赵树理这些闪烁着真知灼见的文字,则不会失去它们的光彩。

“我最怕农村人也说我是黑帮”

我不知道,用罂粟花这样一个比喻,来说明“文革”最初带给一部分人的愉悦是否确切。

田野里,罂粟花呈现着美丽的艳红、粉红、白色,给人们以视觉上的兴奋。但随着时间的推移,人们才会发现它所产生的毒品,实际上最终将给人类带来危害,甚至在某种程度上,它简直就是邪恶的化身。

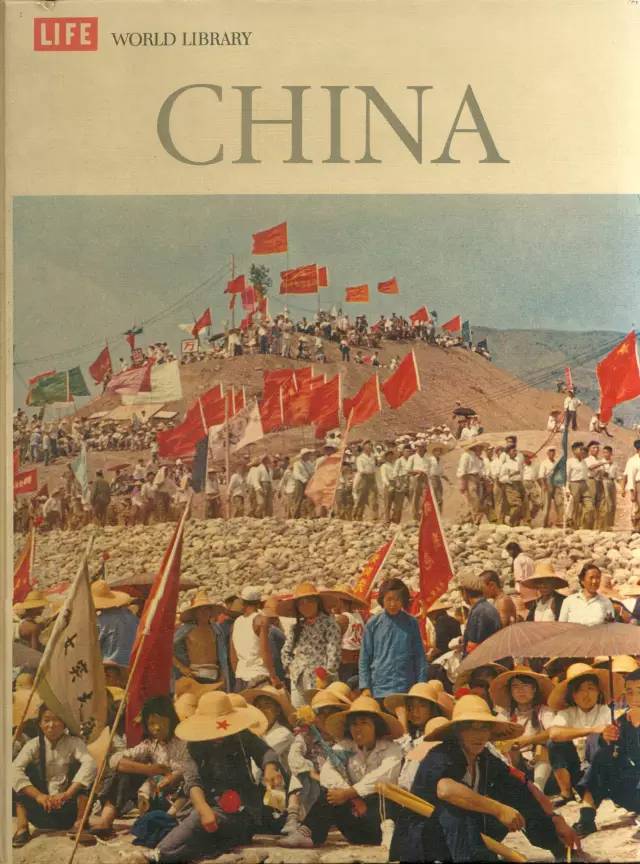

美国《时代》出版关于中国的画册

在赵树理眼里,“文革”一开始所提出的号召,对他来说是有诱惑力和吸引力的。我读过一篇《记赵树理的最后五年》(王中青、李文儒),其中就详尽地叙述了赵树理在“文革”初的这一精神状态:

对于“文革”,赵树理开始是拥护的,赞成的。他虽然在较长时间里觉察到在农业战线上,从上到下存在不少问题,但没有自觉地认识到这是严重的“左”倾错误及其继续发展,并没有认识到“文化大革命”是在“左”倾错误论点的指导下发动的。他以他的理解,感到开展这个运动也是可以的。比如,他感到政治生活中是存在一些官僚主义,该反一反。像他在农村实际工作中看到的好多好多问题,向领导反映,可是领导不深入实际了解情况,解决问题,却反过来给他做思想工作,认为是他的看法问题。对这种贻误工作的主观主义,官僚主义,赵树理是痛恨的。他希望反一反。再如从1958年以来,他发现各级干部在工作关系中存在着严重的说假话现象,形成一个哄骗局面,下级哄上级,地方哄中央,哄毛主席,毛主席了解不到底下的确实情况。以前大家都和群众在一起,以后接触群众少了,问题也就多了。这还是官僚主义,反一反也是对的。另外还有文艺界的官僚主义,也该反一反。