今天,大家都在逐字学习zz局会议的通稿,全网所有的研究结论基本都是四个字,低于预期。

大部分投资者的思维路径,很简单,先看结果,再看原文。如果股票涨了、债券跌了,就从原文里找令人激动人心的论据,仿佛希望就在前方;反过来,如果像今天这样,股票跌了、债券涨了,说实话,任何信息,都会让人觉得不过尔尔。

作为正能量博主,as known as 反阴阳怪气协会名誉副会长,表舅还是和大家聊一些正面的,因为我始终觉得,发泄情绪没有帮助,我们应该去寻找边际的变化,并做出相应的对策。

相比于通稿,我更关注到的,是今天

发改委郑主任

,接受国社的权威采访,提到的一句话:

加强宏观政策协调配合,将经济政策和非经济性政策都纳入宏观政策取向一致性评估,健全预期管理机制,促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力,

避免“合成谬误”和“分解谬误”

。

有人说,这有什么值得分析的,这里面每个字,every single word,都是老和尚念经,听得耳朵都起茧子了。

但事实上,不管是避免“合成谬误”,还是避免“分解谬误”,

都是发改委主任这个位置和级别的领导,第一次提出

,在中文的语境里,当公开提出“要避免”,那么实际情况,往往是,“已经发生了”。

也就是说,目前政府层面最高的政策统筹和制定部门,基本也认可,已经发生了部委间、或者央地间,政策的合成谬误和分解谬误。

我们知道,解决问题往往有两种手段,一种解决掉提出问题的人,另一种是首先承认问题。

而表舅说的边际利好,就是我们,选择了第二种,承认了问题,这是解决问题的第一步。

......

这里,又涉及两个问题。

第一个问题,为什么说是第一次提出

?

大家有兴趣的,可以自己在全网搜索一下,我帮大家梳理了一下时间线。

1、最早,高层提到防止政策的“合成谬误”和“分解谬误”的,是中央财经委员会办公室分管日常工作的

韩副主任

,所以你可以理解为,这就是目前我们财经领域最权威机构的最权威声音,其提到:

“必须加强统筹协调,既要

防止出现合成谬误

,不把分兵把关变成只顾自己、不顾其余,避免局部合理政策叠加起来造成负面效应,还要

防止分解谬误

,避免把整体任务简单一分了之,更不能层层加码,导致基层难以承受。”

2、但在这之后的很长时间,虽然学者或者研究人员,一直在提政策的合成谬误,但官方的语境里,虽然有统筹协调政策之类的语句,但

很久没有再出现

过

“合成谬误”和“分解谬误”的字眼。

3、再次出现,是2023年8月、2024年1月,

发改委的副秘书长

,开始重提政策合成谬误的问题,且两次的语气,是在加强的。

去年说的是,“

防止出现

合成谬误问题”;

今年年初说的是,“

切实防范

合成谬误”。

发改委说这个,也合情合理,因为造成合成谬误的,往往是同级的部门之间;而要去解决、纠偏,就只能靠更上一级的部门,中央财经委是这么个角色,作为小国务院的发改委,同样起到这样的统筹作用。

4、最近一次出现,就是

发改委的郑主任

了,其先是上周,在《决定》的辅导读本上发表署名文章,提到要避免合成谬误,然后就是今天在国社的专访中,不仅提到了避免合成谬误,

又再次提到了要避免分解谬误

,和21年底韩副主任的发言,遥相呼应了。

这是这个关键字眼的变化时间线。

第二个问题,为什么这个算是边际利好?

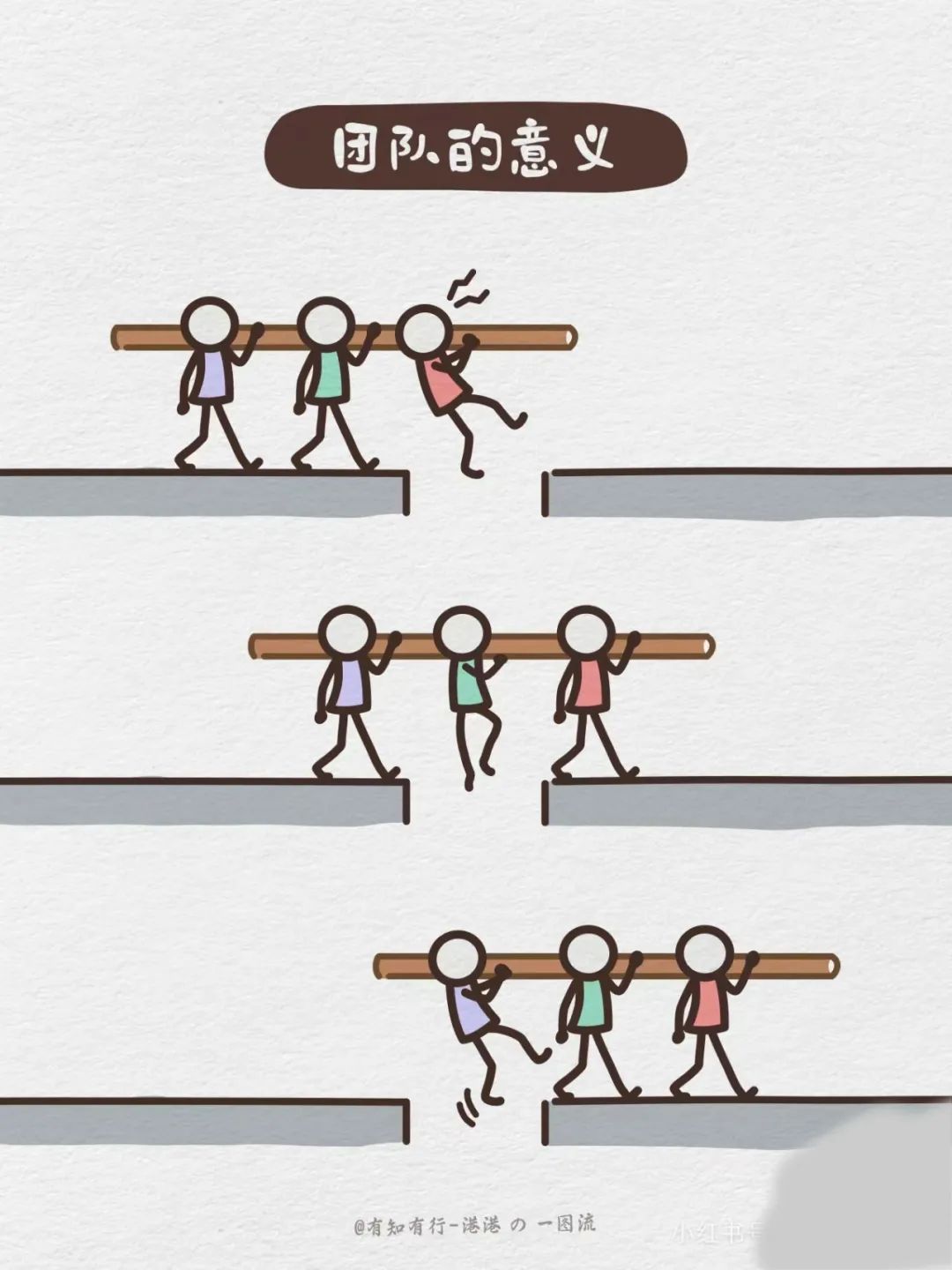

先看下定义,我直接用最官方的,韩副主任最早的说法,很简单明了。

“要防止出现

合成谬误

,就是不把分兵把关变成只顾自己、不顾其余,避免局部合理政策叠加起来造成负面效应;

而防止

分解谬误

,就是避免把整体任务简单一分了之,更不能层层加码,导致基层难以承受。”

关于分解谬误的描述,你再看下今天zzj会议的通稿中,关于

整治基层的形式主义的问题

,就能看到一脉相承的思路了。

就这两个谬误,我给大家分别举个例子。

1、所谓的分解谬误

。

我引用中国财政科学研究院刘尚希院长的例子,“分解谬误”就是,不该分解的系统性任务被分解了,有的分解到各个部门、各个地方,有的分解到各个时间段。

比如减污降碳问题,如果五年一考核,地方有些弹性空间,来得及做必要的准备,企业也就有了明确的预期,知道应该如何转变调整;

如果半年一考核,地方就只好采取强硬的行政措施,导致发展停滞,这就形成了“分解谬误”。

过多过细的任务分解,本以为可以更好地明确责任,迫使压力变成动力,但实际上压力没有变成动力,反而造成了整体无序。

2、所谓的合成谬误

。

大家体会会更深,比如一个银行,要去营销一家大型央企,央企说,我要一个高收益的,比招行的理财报价高20bps的一年期理财,或者你帮我发一期债券,发行利率比同期国债低20bps,如果这两个事做成了,后续业务就好推了,到时候可以存50亿存款给你。

这时候,负责理财的资管部门,就说这个定价亏太多了,但我可以优先给你20亿的活期理财的额度;

而负责发债的投行部门说,比同期国债低20bps,这得自营投资部门配合啊,亏钱的事,叫不动他们啊,但是我们投行可以帮你们低成本做abs业务;

而负责客户经营的总行公司业务部说,你们都不愿意承担成本,那我也不承担成本了,反正客户是分行的,但我可以给这家银行100亿贷款的授信。

看起来,理财管理部门,投行部,公司部,都给出了方案,出了自己的一份力,但不管是活期理财、abs、还是100亿的授信,都不是人家央企需要的啊,人家要的是高收益的定期理财、低成本的发债利率。

这就是合成谬误,

大家都出力了,但又都是在不损害部门利益和制度的前提下,提出的一些政策,最终,客户反正也没有拉到,白忙活一场

。

而当我们承认,要避免“合成谬误”,要避免“分解谬误”的时候,从逻辑上说,就应该会有更强力的人、更强力的部门,去拍板,去糅合,比如上述的案例中,假如有银行的行长一句话,站出来说,客户的要求全部满足,最后存款引入后的收益,先弥补各个部门的损失,然后全部多边计算,分摊到各个出过力的部门的考核里去,那么,这个客户,不就营销下来了么。

所以,表舅继续相信,

上上周末的《决定》

,长期来看,是最重要的拐点,各部委的行动速度都会加快。

比如大家之前说的,

实际利率、汇率管理、融资需求

等等之间,就发生了典型的政策的“合成谬误”,但很显然,近期,央妈的态度,出现了边际上的改变,所以,大家才会看到,利率继续一个劲儿的往下掉,具体不展开了。

下半年后面5个月的目标很明确,发力,力保全年5%的经济增速,这就是边际上的改

善。

航母转弯需要时间,大象也不可能在足球场做出马赛回旋,但只要有边际改善,就值得大家多一份信心

。

......

说几个市场的热点哈。

1、最大的合成谬误,在美国。

美国就不是简单的合成谬误了,是政策打架,这是两党制的弊端,很多政策缺乏延续性,比如当下的美国新能源行业,在两党竞选的过程中,左右疯狂摇摆。

而美国的另外一个政策合成谬误,就是货币和财政政策,比如,美联储不是想要通胀率下来了吗,那么很简单啊,你得把债券发行规模降下来啊,把政府的杠杆调下来啊,你天天超发债券,超发货币,利率和通胀能不高吗,但人家偏不,能靠发债就割全世界的韭菜,为什么要停呢?什么?你说还钱?那是考验下届政府智慧的事情了。

不过,近期美国的发债,的确有个变化,

美国的财政部,刚刚下调了三季度融资预期

,也就是说,发现确实发多了,付息成本太高了,发债的强度,终于要缓缓了。

而供给的下降,以及全球资金继续押注9月美联储降息的强劲配置需求,

使得美债,特别是短久期美债,继续处于黄金配置期

。

表舅跟投的表韭全球资产配置,也刚刚于昨天完成了调仓,调出了停止申购的美债基金,

调入了富国亚洲收益人民币C

,019709,和之前已经有持仓的

富国全球债券人民币C

,019581一样,都是限购1000元。

但因为单产品比例只有4%,所以单日组合买2万,都不会影响申购体验。

2、A股方面,白酒继续创新低。

今天,北向资金净卖出25亿,而国家队方面,最后一小时开始加速行动,最大的4只沪深300ETF,单日合计成交120亿,从目前来看,100亿,是国家队强度的分界线,超过100亿,就说明国家队在用力撑住市场这些,大家可以用来作为观察市场的指标。

而北向资金的净卖出中,

茅台一只票,就卖出了4.2亿,瑞银证券下调了茅台的目标价后,外资纷纷用脚投票。

雪球做了一个投票,

问白酒到底了没

,投票结果如下,大家自己判断吧,我选的还没到底。