— Note170921001 —

创造者的脑子里究竟装了什么?是浩如烟海的知识?是盘虬卧龙的逻辑?还是天马行空的灵感?他们记东西为什么能这么快?难道是他们的大脑容量真的是普通人几倍吗?

其实都不是,创造者并非都是脑力超凡的天才,也并非个个过目不忘,实际上,他们中的大多数和你我并无差别。那为何创造者可以如此与众不同呢?2017 年开智大会,工作记忆之父——艾伦·巴德利(Alan Baddeley)的学生黄扬名点破了这些谜团。

适当的忘记才能更好的牢记,只有大脑容量充沛才能激发出更多的创造。在信息过载的时代,你需要「认知卸载」。

记忆存储 V.S. 认知卸载

谢谢大家,谢谢开智大会,让我终于可以不用在网络那边看着大家的视频,而是亲临现场,和大家来谈一谈信息过载这件事。

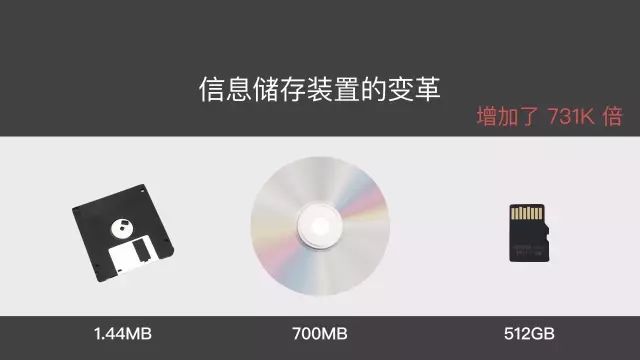

不知各位年轻的伙伴是否知道图片里最左边的这个东西?那是我念本科时还在用的磁碟片,容量是 1.44MB。以现在智能手机的像素水平,一张相片大概就存满了。当时还有一个奢侈品,就是中间这个 700MB 的 CD 光碟,那时候能用上 CD 光碟是一件很满足的事,因为以往要几百张的磁碟片才能放下的东西,只要一个轻便的光碟就可以了。到了现在,已经很多人在用 SD 卡和 U 盘,容量随便就可以到几百 GB,甚至到了 TB。

这其中的变化看起来很大,但这整件事才过了三十年。这三十年间信息在爆炸性的发展,储存信息的设备容量也增加了七十几万倍。这些硬件设备并没有信息过载的问题,因为即便本机储存不够,还可以放到云上面,现在很多云甚至都号称是没有容量限制的。像我的手机还有一个特别的功能,它的存储虽然只有 32GB,但是它有 100GB 的云端储存,它还会用一些智能运算的方式,知道你常常使用的 App 是哪些,然后过一段时间把那些不常用的 App 封存到云端上,自动把相片传到云上去,不会占到你手机的容量。

硬件的储存机制听起来很创新,但其实大脑早就这样做了,我老师艾伦·巴德利研究的工作记忆,跟这件事情是很有关系的。我们一般对记忆的认知就是把一件事情记下来,但人类的记忆并不只有一种形态,大家一般认为的记忆是其实是长期记忆。

很多时候我们需要把记住的信息,从长期记忆拉到工作记忆上进行处理和运算

,这就很像我刚说的手机运作的方式,它把一些东西放在本机里,另一些东西放在云端上面,需要时再把数据从云端传输到手机上处理。

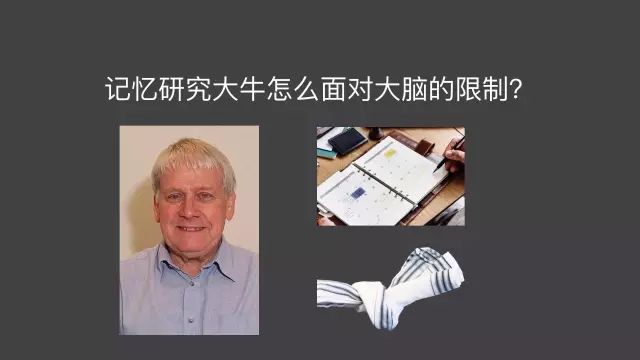

我们有非常大的潜能来面对信息时代的挑战,我的老师做了很多的记忆研究,发现人有很多记忆上的限制。比如说他早期在研究过英国人是怎么样记忆英国的邮政区号时,发现区号的语音相似性会给人们记忆造成很大的困扰,于是就把邮政区号做了一些调整,从而让人们更好去记住。他发现人对于事情的记忆是不太擅长的,所以他发明了一些记忆策略,这里就跟大家分享他的两个小故事。

我刚到约克大学时,要和巴德利约第一次正式面谈的时间,那时候还没有智能手机,他就从他的口袋里拿出一个很小的本子,和我说,你要约哪一天我就把日期写下来。我在英国学习期间就学习了老先生的精神,有要记的东西就把它写下来,这成为我学习期间一个很好的帮手。我现在手里这本本子是 2005 年的笔记本,就是那时候留下来的。

还有另外一个让我感到非常赞叹的事情,有一回要跟他约一个事情,他就掏出了一条手帕。我心想你要打喷嚏还是咳嗽吗?怎么拿手帕出来?结果他是在手帕上打一个结,我就很好奇的问他,你为什么今天要打一个结?他就跟我说:「我每天回家的时候就会掏出手帕,如果手帕上面有打结的话,我就会认真的去回想一下,当天有什么事情是还没有做的,这是一个提醒的策略」。

虽然这两件事情听起来都很普通,很不特别,但巴德利都做到了一件事情,就是做了一些认知卸载,让他的认知运作不要满载。现在的生活中大家都会有一些焦虑,觉得我一定得要在满载的状态,因为我的朋友整天 24 小时在工作,我怎么可以休息?

可是当你一直都在满载状态的时候,你的表现可能不一定是最好的。

认知卸载的利与弊

在几年前有一个实验,研究认知卸载到底有没有帮助。他们找来了两群志愿者,在实验的第一部分,他们要记同一个东西,但是有一群志愿者能把要记下来的东西存在 U 盘里,在最后做记忆测试前,可以把这个 U 盘打开再复习一次。实验的第二部分,两群志愿者再同时记另外一件事情。所以唯一的差别就是有一半的志愿者在实验的前半部分,可以把他们要记下来的东西存在 U 盘里,之后可以再打开去做练习,这就是一个很典型的认知卸载,把需要记忆和处理的东西先存在一个地方。

研究结果发生什么呢?他们发现了对于前半部分的记忆,那些把内容存在 U 盘的志愿者记忆表现比较好。这其实很合理,因为他们可以在测验之前再去复习,再去重新学习记忆一次。但是更有意思的是,对于第二个部分,这些有用 U 盘的人,第二个部分的记忆表现也比较好,但第二部分他们并没有把东西存在 U 盘。为什么他们的记忆表现会更好?原因就是因为当他们有一半的东西是放在 U 盘的时候,心理压力是比较小的,他们的认知能力是没有满载的状态,在后面的阶段,就有更多的资源可以去做这件事情。

所以我们的得出的结论是,不要一直处在满载的状态,有时候做一些卸载,你的表现可能会更好。

在这个信息过载的时代,除了信息过载之外,还有另外一个大家很担心的事情,就是人工智能的发展会不会打败我们?因为对这些机器人来说,信息过载比较不是问题,那么卸载可以帮助我们吗?

我必须告诉大家,答案是非常肯定的。在三十几年前,心理学家丹尼尔·魏格纳(Daniel Wegner)提出来了交易式记忆的理论。举个例子,我们对于今天整个活动的记忆,其实是共享的,每个人都有他自己的一块记忆拼图,大家拼起来才会是一个完整的样貌,换言之,我们每个人都承载了彼此的一些记忆。魏格纳在实验室当中找了一些志愿者,每两个人为一组,分配其中一位志愿者要负责的 A 类型的记忆项目,另一位志愿者负责 B 类型的记忆项目。结果发现,如果让志愿者知道他主要负责记忆的是什么信息,他对于那些信息就会有比较好的记忆表现。更有意思的是,他们发现如果其中一个志愿者知道自己的同伴非常不善于记忆所要负责的信息时,他就会更努力把这些信息记得更好。

这其实展现了我们在认知的时候,是可以很弹性地去做一些调整的,而且会视情景状况去改变。

就像我跟我太太去旅行的时候,我是一个记路名的人,她是记地标的人,我们一起出去就不太会迷路,因为我们有两种线索可以帮助记忆,不会因为只记路名找不到路牌而迷路。所以这是一个很大的好处。大家可能马上就联想到了,我们做的认知卸载,是不是跟一些机器在运作时所做的分工是同样的原理呢?

其实是不太一样的,比如我们写一个编程,安排某一段程序码是做某一个任务,另外的程序码是做另一个任务,这两个程序码之间彼此是没有关系的,它做它自己的事情,做完之后把结果交给下一段去处理。而当我们在进行交易式记忆的时候,是一个共享的状态,虽然我跟我太太在旅行的时候,我主要负责处理路名,但是并不表示我完全没有处理地标,反之她可能有时候也会去处理这个路名,所以它和程序运作是不太一样的。

当然这时候也会有一些风险,因为如果我们都同时幻想着别人要帮我做这件事情,那就没有人去把东西记下来了。举个例子,当我的研究生来找我讨论的时候,我会先告诉他们,等一下你离开这间办公室,这些讨论内容就跟我没有关系了,你得自己记下来。这时他们会拿出录音的设备,也会比较专心。但是同时也会有一些状况,就是有些学生会拼凑记忆出一些奇怪的东西,我跟他讲要做三个实验,他以为只要做两个实验,就会很麻烦。

往一个比较好的角度去想,就是我们在很多时候可以很弹性的去做一个资源的分配。比如说我们今天要开发一个新的 App,这个 App 要涉及到很多人,包括设计师和编程的人。如果情况允许,当然大家一起讨论是最好的,可是如果今天设计师刚好不在,大家用还是可以继续和这个编程人讨论,但是在讨论的过程中,他就不需要花那么多力气再谈编程的事情,因为他知道他需要多谈论一些设计方面的内容。如果今天是工程师不在的话,我身为其中的人,我可能就要多涉及一些编程的部分。所以我们可以很弹性的去做一些调整。

讲到这里大家可能会觉得认知卸载是一个非常务实的做法,因为把一些东西放下来,让我们有了更多的资源去做别的事,但其实它还有一个比较感性的方面。大家想一下,当你买一台新的笔记本的时候,把档案从原本的笔记本,拷贝到了另外一个笔记本,你就可以开始用新的笔记本,因为里面储存的东西都一样的。但是未来如果有技术去拷贝一个人的记忆,我们是没有办法完整把这个人拷贝到另外一个身体上面的,因为我们很多的记忆其实是跟别人共享的,今天如果要拷贝一个在开智大会分享过的我,得把在座的所有人都拷贝一份,那才会成为一个真实的我。

如何进行认知卸载

刚才这些都让我们相信认知卸载是非常重要的,特别在这样的一个信息过载的年代。然而我们要什么时候卸载?要卸载哪些?该怎么去卸载?

第一个什么时候卸载?基本上时时刻刻都应该卸载。

我在做事情的时候,有一个特定的目标,除了目标以外的东西,我就放空,那些不重要的我就不处理。有一次我跟朋友约在地铁站,他已经提前到了,他看到我走过去了,他也迎面向我走来。但是我就跟他擦身而过,完全视他于不见。他非常的挫愕,不知道要怎么反应,隔了几秒钟他才想起来,大叫我的名字,我才回头,发现刚刚怎么没看到他。那其实是因为我的目标是到达地铁站,所以需要先到了地铁站,才会环顾四周找人。

第二件事情到底该卸载多少?

拿旅行举例,各位如果要出去旅行,什么都带当然是很笨重,但也很方便,因为你到了那里,一进饭店打开箱子就可以睡。如果你什么都没带,虽然很轻松,可以直接上飞机,不用去把行李 check in,但是一到达那个地方你就要开始烦恼了,怎么办?牙刷也没有,换洗衣物也没有,你都要去买。所以如果你卸载比较多,可能会造成一些不便。但是你都不卸载,又会变得很笨重。每一个人有自己习惯的方式,所以我没有办法跟大家建议怎么样做是最好的。

第三个我们要怎么样去卸载?

这其实也是因人而异的,举这个记忆为例,我们今天要记一个东西的时候,核心信息是最该保留的,其他细节的东西就不一定要在当下进行处理。所以很多时候我会把要记录的零碎东西,用智能手机上的一些 App 做存储,以后我要提取的时候,直接打开那个 App 就可以了。现在很多人会去上记忆术的班,学习怎么样去记事情记得比较好。千万不要上那种班,因为那些技术都是那个人为他自己开发的,他觉得那种方法对他最有帮助,可他跟你是不一样的。

我跟我太太常常会通过邮件去记住一些事情,交代一些事情,她过一阵就说你怎么没有提醒我,我说我有提醒你,她就很认真去找她的邮件,但是她怎么找都没找到,而我一下就找到了,为什么?因为我跟她处理信息的方式是不一样的。所以你今天要卸载,得要你自己用你自己的方式去卸载,你才有机会把东西再把它抓回来。

卸载不是丢掉了,卸载是暂时放下来,需要的时候再把它拿回来。

所以这一点很重要。

有一个心理学研究,让一些没有经验的人看篇专业的学术文章,之后再让他们从一个专家的视角去看,其实就是记录专家在读这篇文章的时候眼球轨迹的移动方式,再让这些人通过专家的眼球移动来看这篇文章,结果发现如果通过专家的方式阅读,会对这东西有比较好的处理。虽然我一方面和大家说记忆术都是骗人的,但如果你在某个领域是一张白纸,那么就该好好跟着专家的做法,因为相信专家有时也是一种卸载,你就不需要自己从头开始了。

既然谈到了跳出框架,我就讲一个跳出框架的研究。有个研究是这样的,它把一些人关在一个箱子里,或在箱子外面。结果在箱子外面的人就有更好的创造力。这件事情其实呼应了具身认知,很多时候我们的身体承载着一些信息,只是我们没有好好地去使用它,但它对我们的影响是很大的。

所以大家以后在处理信息的时候,可以用你的身体帮你做卸载。

就像小朋友在学习新的语文的时候,老师都会带他们唱唱跳跳,小朋友就会用身体唱跳的动作来帮助他们去回想当时学的东西是什么。但有一点很重要,你要真的去用你身体的感觉、移动的姿势做卸载,而不是说要跟着指令把手举起来。因为当你把这个动作变成标签的时候,它其实是一个额外的负担,而没有真正帮你达到卸载的目的。

第二个做法就是善用你的热情。

我很喜欢米菲兔,所以当我要去记一些年份的时候,我就会去找这个年代的米菲绘本是哪几本,我记得那几本,就知道是哪一年的东西了。还有就是要去创造自己的载具,刚刚在讲交易式记忆的时候,其实人就是一种载具,但不只是人,地点、时间或东西,都可以是协助你卸载的一个载具,所以要善用你自己的载具。

我相信在座有些人还是怀疑,为什么我们要卸载?那么我们说说另外一个研究,是美国的 Evan Risko 教授做的。他请一些人来打字写一篇文章,一些人是用正常的键盘,而另外一些人的键盘是反应比较慢的,按到一个键之后要隔一会才可以打下一个键,或者他要求这些志愿者不可以用两只手一起打字,而是用单手一个键一个键去按。结果他发现这些受到阻碍的人,也就是没有在满载状态下运作的人,写的文章比较优美。

为什么会这样?因为在没有满载的状态下,你会有更多的时间资源去构思我要找什么样的词汇来放到我的文章当中。当然满载也很好,生产力很高,但是当你把一些东西卸载的时候,你可能会有一些意想不到的收获。

最后希望大家一起用认知卸载来战胜信息过载的时代,谢谢各位。■

— End —

↓↓↓想参加开智大会吗?点击阅读原文,预约下一届开智大会吧!