最近想要重新整理我的书柜,是因为看了一本名叫《

卡萨诺瓦是个书痴

》的书。全书语言幽默,旁征博引。其中,最戳中我心的一句话是他引用一位16世纪意大利学者的说法:

构建一个完整的藏书室,它首先会充实你的学问,然后——更高层次的——充实你的灵魂。

这本书中罗列了一些有趣的书籍整理方法,比如:

托马斯·杰斐逊为了保证他的书不被弄乱,以

培根式的知识结构

为基础,发明了一套按照

44

个主题分区的图书分类系统。

作者约翰·托马斯维尔·汉密尔顿的一个朋友,

每读完一本书就把书皮撕掉

,这样他只用扫一书架,就知道自己征服了多少书。

他还有一个熟人,

不能把两本相同颜色的书挨着放

。

一个热爱艺术的商人卡特·伯顿,非常讲究地把他的图书,全部按照

作者姓名的字母顺序

排列。当任何人似乎、看起来、稍微可能把一本书放错位置的时候,他就的叫喊声就会响彻整个房间:你在看什么?

我自己在为新家设计书柜的时候,参考了爱马仕前设计师

Christophe Lemaire

的一整面书墙。

我理想中的书柜:

书籍如同抱枕,为整个空间增添颜色,甚至装饰整个墙壁。

骨干的现实是,尽管我去除了几乎所有书籍腰封,中文字独有的韵味和五颜六色的书封,合在一起,总显杂乱。于是,我没有完全采用

密集型竖立收纳

的方式,而是采用

平放、竖放

结合法,既符合我的阅读逻辑,也审美过关。

具体思路如下:

第一步:断舍离。

我在

多抓鱼

小程序上,卖掉了

53

本书。

其中包括:

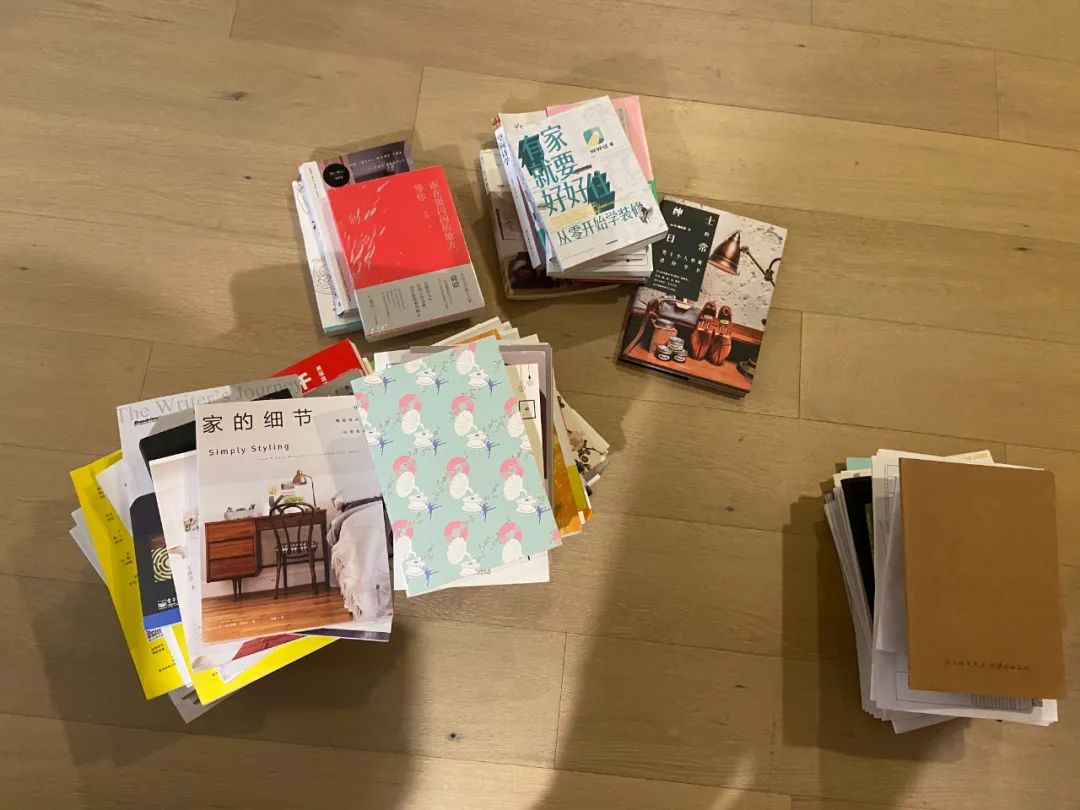

需要丢弃的书籍合影。

“

不看的书

”,基本就等同于印了文字的废纸,还是让它早点流通出去比较好。

别人送的书,大多来自出版社。因为做“第1整理术“自媒体的关系,受到出版社编辑的青睐。这点我非常感激。但通常他们快递来的书,没有我自己买的书那么有吸引力。

别人推荐的书太多,会导致我的思维懒散,失去对想看的书的敏锐洞察。

过期的书,就如同过期的罐头,绝对是要扔掉的。

对我来说,那些看过一遍,汲取经验之后,就觉得没有必要再看第二遍的书,就属于“过期的书”。

但是,扔书的理论设定标准清晰,现实往往会自打脸。

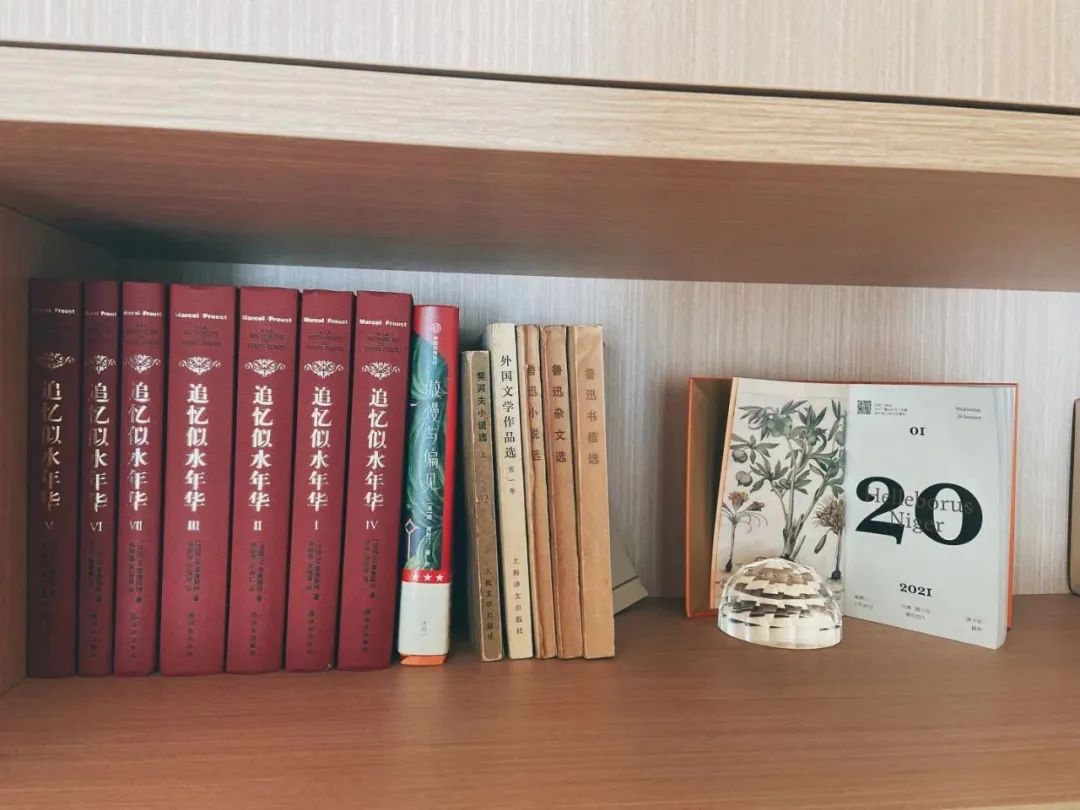

比如,普鲁斯特的全集《

追忆似水年华

》,买了至少一年。第一本第一章从未读完。但还是倔强地不愿丢弃。看在它具有装饰功能的份儿上,先不对它下手了。

另一本书已经放入多抓鱼扫码,一看估价:66元。“

这是稀有品啊!

”我突然想到当初淘宝来这本书,花了200大洋呢。这本书的装帧,本身就是一件艺术品。哪怕没了阅读价值,也有收藏价值。于是又默默把它从多抓鱼卖书清单里删除。

总结:

书籍断舍离的过程,极有可能存在内心挣扎。但只需要打开多抓鱼第一本,就成功了一半。

53本书的多抓鱼估值为340.20元。

第二步:

分类

我在《

日日滋养

》里介绍了我采用的是

曾进老师

的同款书籍整理法:营养卡路里法。即把所有书籍按照营养价值高低,分成

蛋白质类、碳水化合物类

以及

水果零食类

。

2021年,我又在这个基础上,进一步简化了书籍的分类。目前大体分为三种:

梦想类(即蛋白质类):

2020年,我感受到

写作让心灵自由

。虽还没

活成“

不写作不能活

”的巅峰状态,但还是默默许下想要一辈子写作的心愿。所以,我的梦想,就是阅读如何成为作家的书。

作家,从古到今,都称不上一种职业。我觉得,成为作家,是选择一种高速汲取与输出的生活方式。成为作家,必须是一个拥有

想象力

和

创造力

的人,而需要具备

勇于分享生命经验的勇气

。

所以,我把

写作类、创意类

的书籍,放在书柜的C位。

它的寓意是:让梦想触手可及。

我的部分蛋白质书籍。

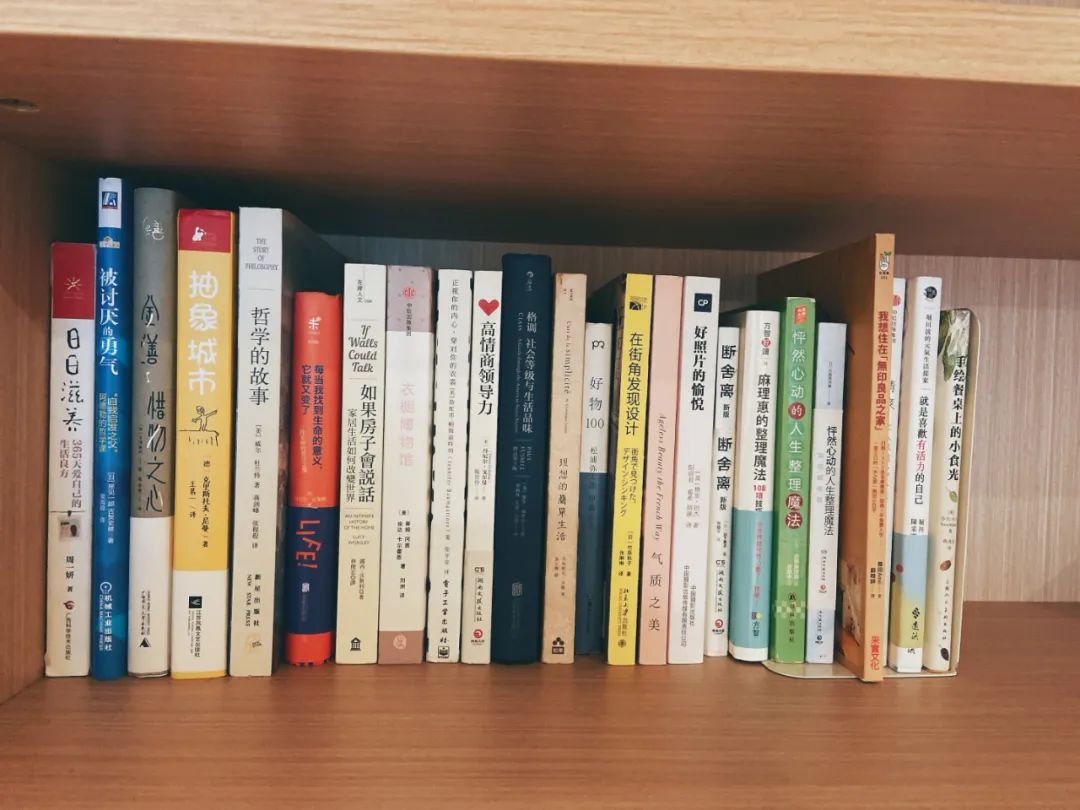

工作类(即碳水化合物类):

我的工作是自媒体人,我需要看大量与传播学、交流、沟通有关的书籍。加上我研究的领域是生活美学,所以需要补充大量

生活资讯、前沿的生活方式

以及

设计美学

。

2021年,我增加了外滩教育特约撰稿人的新身份,我还需要大量补充教育学方面的书籍。

我把工作类书籍放在书柜次C位。它们是我安身立命之本。

我的部分碳水化物书籍。

续命类(

水果零食类

):

满足兴趣爱好的书籍,以及各类休闲书,对我来说,

好像是我的维他命。

我最近准备开始重新看旅行方面的书。我已经旅行

20

个国家。

我想要通过阅读,虚拟全球旅行。

每天睡前,我喜欢通过慢阅读的方式入睡。这几天,我在重看许舜英的《

购物日记

》。我记得看第一遍的时候,大脑里充满着问号:居然还可以这样活?真是不可思议!还可以这样生活。如今看第二遍,滋生出更多惊奇与欣赏。每个字都很有分量,对我胃口。每天都慢慢读一点,不舍得读太多。

总结:

书籍分类的意义,是让你看清自己的

知识结构

以及

灵魂生长

的方向。一个理想的书柜,让你看见

梦想、

赖

以谋生的技能

以及

你对于生活的热情所在

。

我的部分续命书籍。

第三步:宏观视野俯瞰

山下英子在《断舍离 心灵篇》中提到一个概念——“

俯瞰力

“,即从高空远眺,提升纬度。用高纬视角,看待你的人生。

这个方法用在书籍整理上,同样适合。

当你完成了第一步和第二步,

用手机为你的书柜拍摄一张照片。读一读书脊上的文字。想一想它是不是未来你希望生活的模样。

我单身很久,向往可以进入一段亲密的关系。正因为利用俯瞰视角,我清理掉了一些封面字眼没法给我积极心理暗示的书,比如爱丽丝·门罗的《逃离》、蒋勋的《孤独六讲》,日和手贴《我们终究都是一个人》,小说《精致的孤独》......

我把米兰·昆德拉的《生活在别处》放在不显眼的位置。中国三明治创始人李梓新主编的《生活不在别处》,放在优先阅读位。书里普通人真实记录普通人的故事,让我感觉一种

安心的人际连接

。

总结:

我记得曾经看到一句话:书架上有什么书,你就会成为什么样的人。我觉得从某种意义上来说,

你有多喜欢你的书架,你就有多喜欢你自己。

最近带给我幸福感的书是阿米系列,以及《生活不再别处》。

第四步:未来买书规划

买书需谨慎

。

不然很可能换上“松鼠病”,书架塞爆就不那么令人愉快了。

书一旦多了,就需全部竖起收纳。信息太多,往往会忽略最重要的。

所以,我给自己制定了新的买书原则:

一出一进

。

看完一本旧书,才可以购买一本新书。

目前,我的新书主要分为两类。

第一类是

朋友出的书

。自从出版《日日滋养》这本书后,结识不少新朋友,比如青年作家赵星和知名美食博主潘潘猫。我买来她们的代表作《不要让未来的你讨厌现在得知》、《我们俩》、《幸福,私厨定制》等。第1整理术读者

嘻嘻

告诉我,她参与翻译的书籍《好照片的愉悦》出版了。我第一时间下单了。

我相信吸引力法则。阅读身边朋友写的书,其实也是在阅读我自己。

左边是新朋友,右边是老朋友写的书。

第二类书是

我喜欢的作家推荐的书

。我最近购买了

法国当代哲学家德瓦的《

51种物恋

》和卡尔维诺的《