18年一开始,与青年亚文化有关的新闻就频频进入我们的视野——嘻哈覆灭,有关部门对手游的批评,

及至前两天因为在爱奇艺上线的某番被实名举报导致的二次元各圈子大乱斗

——等等,每一件事都在挑动着亚文化群体本已脆弱的神经。无论如何,在依托互联网的公共舆论极度发达的今天,亚文化圈子想要单纯的圈地自萌已不可能,未来频繁进入公共议程必然的结果。今天我们请罗神聊聊青年亚文化的起源,以及它的归途。

▽

青年亚文化这个概念严格可以追溯到嬉皮士之前,在伯明翰学派的解释里至少包括

有限的文化生产

(在文化消费品形成的符号系统中进行再创作),

共同的身份认同

(通过社群内特有的词汇和语言模式等等),以及

交换的空间

(亚文化中间品半市场化的互换)。这样而言,诸如本世纪初欧洲工人子弟对学校-行会-资本雇佣结构的反抗,民谣初起时候的社群都可以算作某种亚文化。

而亚文化-主流文化在各种场合存在着冲突与张力。在新浪潮电影中,最容易看到的场景就是被视作疯癫的主人公,在主流社会机器各种隐喻和非行动性的压力中产生一种解放的政治,异质性与主流机器被戈达尔或者特吕弗等人强行融合性一个共通尺度内,由剧情叙事本身的细节展现这种无尽的冲突。当然最后的结局往往是悲剧性的,《四百击》的小男孩绝望地奔向了海边,奔向所谓自由却无法立足的远处。

阶级斗争和社会结构冲突在晚期资本主义社会未必是直接以政治行动展开的,它很多时间被资本主义文化生产的形式所掩盖,成了日常生活背面的斑斑驳驳。

但新生结痂掩盖不住从未愈合的创口。在交换价值统摄的工具理性下,规制社会的空隙总会藏着诸多完整的世界。

于是青年的亚文化是一种总体性的需求,也被赋予了消极反抗的意味。这也是为什么戴锦华想从耽美文化里面寻求对于男权性别操演出的倒置和亵渎,从中找出消极反抗,以及女性主体的剧烈声响。当然,后来她对此比较失望。

这种伯明翰学派的路径有相对的合理性。毕竟在大部分人分析亚文化中,总会如同弗雷泽时代的田野研究,把亚文化的人当作某种病态,因为现实的受挫而寻求亚文化的猥琐安慰,带着这种偏见研究,会导致貌似满篇幅在讲述宅圈用词或者摇滚术语,但心理保留着欧洲殖民者看野蛮人跳大神一般的优越感。亚文化内的人讲述自己又往往容易自我辩护,甚至把自己认同的文化消费品神秘主义化。

伯明翰学派谈不上替亚文化辩护,但是起码把这种东西当作破除晚期资本主义机器的一剂松油,带着一种希望。

最早文化研究使用的世代模型,认为在高速发展中,文化生产和社会关系变迁的错位。

比如说,

年代论

是共和国产业快速积累期所带来的一种靠世代共同记忆区分的方式。

各世代的共同记忆由于主流文化的快速变迁产生多多少少的

不适应

,这种不适应带来一种所谓的年代文化保守意识,

更多的是在三代人都存在的各个公共领域中所强调的一种

“

身份

”

。

而这种文化保守意识和共和国发展过程中的不同生态有关,每个不同阶段的所处于的人情共同体是螺旋错位的。

60后要么公务员,国企,事业单位干了一辈子,或平庸或优秀成了这些体系的中坚,唏嘘着60后那些敢闯的人所带来的传说;

70后下海已经成了潮流,东西部的经济分野开始快速拉开,90年代制造业创业的发展积累了共和国第一代富人,公务员场流传着这些年前后来者的传说,新生的学术共同体的主流专家,可能承载着二共最后一代传统道德;

80后出生在文化初生期,西方文化快速引入,自由主义思潮初现,90年代末互联网初生和同样90年代的痛苦的对外历史,夹在旧秩序和新秩序之间,大部分人重复了前人的路,但依然有部分变革者,他们成了一代人津津乐道的互联网,商业,文化界敢言敢做的偶像;

90后大多承续了70前后那批人的财富积累,以至于90后尚未成为社会话题,就有社会学家高喊“世代积累的断崖”,

沐浴着消费主义文化和公共政治热情的第一代

,

也是当今互联网话语权的主导者

,大多人均不想重复前人而似乎大家又有资本这样做。但是老中产凋零而新中产(文化阶级和精神认同)开始形成,由资本产生的第一次鲜明的阶级分化,社会上升阶梯门槛的提高,却在物质最丰裕的年代形成了一次休谟的中度匮乏。

于是我们发现世代论这种分析方式出现了瓶颈:

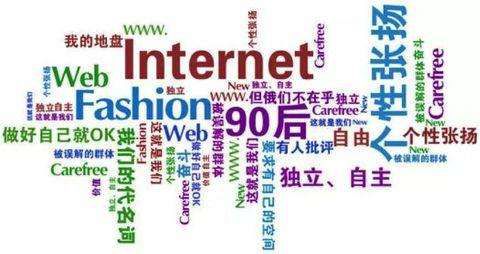

1.文化阶级和社会阶级慢慢取代世代成为人类接入主流社会的最主要接口。

2.亚文化也可以被发达的消费媒介所生产,并且用更深化的“日常”进行着价值观产品和生活方式产品的贩卖,用剥夺和焦虑塑造快感。

3.组成社会的基本阶级结构貌似退场,从廉价消费品和廉价信息服务中,仿佛书写除了一种被剥夺的平等。

4.亚文化和主流文化的界限开始模糊。就像最初耽美的圈子十分小众,生产的资源(比如迷羊老师那个时代)传播度并不高,但是现在主流文化统合了这个要素,大量主流影视作品把腐向当痛点,这个要素也扩散给了圈外人,你倒要找那个时代的作品可能还不好找了。于是说,以往作为主流文化绝对否定面的亚文化,其实早就被媒介的场景结构统合到消费主义文化生产中去了。

但是这个时代,大多数人无疑是需要亚文化出口的,在晚期资本主义雇佣体系和再生产模式异化成零件的人群变成循规蹈矩的诸众,而亚文化或多或少提供了一定的自足性,和貌似自由的选择和联合。脑臀分离是一种刚需。

亚文化提供一种虚妄的主体性。

新文化共同体通过文化产品的消费圈形成各共同体独有的话语体系,价值观区域,组织方式并由消费市场发生扩散,这属于社会新兴的自组织模式,

2.5次元(这里姑且定义为二次元和三次元之间的亚文化或者社交网络生活)积极意义在于信息成本降低所形成的社区,使得人可以从人情社会中解放出来依据自我人格共性的组成共同体,个性可得保留。所有的认知,观念甚至经验全部产生于新成立的次文化圈捆绑的共同体意识,并以此来认识世界。并以

此圈为单位

在公共场域造成互相侵略性的话语冲突。

最后的特点也诱发了负面的部分。新文化共同体通过文化产品的消费圈形成各共同体独有的话语体系,价值观区域,组织方式并由消费市场发生扩散,这属于社会新兴的自组织模式,而由于公共话语系统衔接,在公共场域发生话语冲突。这才造成次文化圈&价值共同体话语权争端开始成为主流,并且尤为侵略性和激昂 而由于公共话语系统衔接,在公共场域发生话语冲突。故次文化圈&价值共同体话语权。

当然,这可以总结为某种身份政治。斯图亚特霍尔用文化社群形容之,虽然他更多强调的是美国政治,社会阶级和族群的捆绑。但在流动的身份认定链条中,消费品也可以做到类似的效果,于是政治-社会自组织开始发生了某种融合。

政治与社会共同体中存在不合格的生活,它将人类与非人类的生活区隔开来。但真正被剥夺得一干二净的“赤裸生命”早就被排除在现代生活之外了,而现代生活中“

新穷人

”们(不一定真穷人)还被主流2.5次元讥讽。于是布尔乔亚们在主流机器的无力感之外,找寻了一种保持阶级貌似独立的文化空间,虽然他们在主流社会的无力感已经证明他们是个附庸阶级。

此时的亚文化空间或许更像一个消极自持的方式,他孕育着大部分沉浸和少部分清醒,也许很多人能够认识到亚文化生产已经介入资本增殖的循环体里面去了,成了新的蓝海,并且试图从亚文化自组织中找寻某种反抗,但依然只能

良心不安地继续享用消费主义的投喂,并缓解主流社会给你的创口。

亚文化构成的松散世界中也构成了某种主流文化。甚至挤开了过度深化和冷门的传统亚文化,在各个消费文化社群冲突和妥协中形成了一个交往领域,这个领域慢慢被更大众的反主流文化生成所统摄(比如各个社群都有人看的爆款文营销号)。仿佛一个属于中间阶级的主流文化否定面开始形成,由消费媒介组成。

“新穷人”并不是真的穷人,穷人已经被剥夺出政治生活之外了,融入了整个社会机器的润滑油之中(低端服务业),虽然他们也许能够找到快手或者喊麦来寻求认同。

“新穷人”更多是由于年龄和社会关系,专注于主流人情共同体的掌权者,离消费媒介组成的世界相距甚远。

人情共同体在晚期资本主义属于混合体制,他包括前资本主义时代的人身附庸,早期资本主义的行业和社交圈认同,以及中晚期资本主义发达的权力,货币,象征资本的交换形式。