顾问:谈书

在刚刚结束的珠海

航展上,歼-20毫无疑问是“整条街上最靓的崽”;它每次一出场,其他展品就没人看

了。

尽管对于中国观众来说,这架全球领先的战斗机早已不是什么新鲜装备,但在航展上看到它还是令人颇为感慨。因为就在20多年前第一届珠海航展上,

中国制造的战斗机还是这个

样子的:

(国产歼-8系列战斗机)

九十年代在我国空军服役的主力国产战斗机就是上图的歼-8系列,跟同时期各列强的战斗机没法比,也就是他们六七十年代的水平。

而前几年开始在中国空军服役的歼-20则已经能和美国现役的主力战机(F-22)平起平坐。

这种迭代速度超出了这个行业的常规认知,人们很难理解:中国的战斗机产业是如何仅用二十多年就跨过各路列强,一路超车到美国跟前的。

-

上篇.历程-

战争的革命

—————

——

—

中国的现代战斗机之路得从一场战争革命说起。

1990年8月2日,第一次海湾战争打响,对阵双方是以美国为首的多国部队和伊拉克。伊拉克虽然实力不如多国部队,

但也不弱。当年他的军力号称世界第四,在很多方面的装备数据甚至比同时期的我们还强,俨然一个“中东小霸王”。

而且伊拉克是主场作战,联想到20多年前才打完的越南战争,吃瓜群众们普遍认为这对于美国来说将是一场艰苦的鏖战,甚至“结局未可知”。

结果这场“火星撞地球”

的大决战仅持续了42天就打完了。最后一看结果,多国部队阵亡223人,伊拉克军阵亡25000余人,相差100倍,这与其说是打仗,不如说是打猎。

观众翘首以待的伊拉克百万大军、钢铁洪流、三道防线等“杀手锏”通通被砍瓜切菜。而且这42天囊括了整场战争的持

续时间,如果仅看地面部队的话,那么从他们开始进场到打完收工,仅仅4天而已。不知道的还以为是去景点打卡的。

远在中国的吃瓜群众看到这一幕也着实吃了一惊:美军这么强的吗?

刚才说了,在这场战争里,多国部队在地面上拢共就上了4天班,那么他们在之前的38天里都在干什么呢?

都在

天上飞。

海湾战争是人类战争史上首次以空袭为主的大型战争。多国部队仅靠空袭就解决了90%的目标,所以地面部队需要做的自然就只剩下去目标地点打卡了。

美国人用这种不接地气的战争告诉了瑟瑟发抖的吃瓜群众们:时代变了。

可以说从九十年代开始,现代战争的主战场就从地面转移到了空中,决定常规战争胜败的不再是一望无际的钢铁洪流,而是呼啸而来的遮天铁翼。

这个局面对于中国这种传统陆军大国来说是比较尴尬的,因为这意味着我们积累了几十年的陆地战争经验要“一夜清零”了。

面对强敌,如果守不住自己的天空,那就意味着什么都守不住。虽然军事装备里有很多陆基防空兵器,但飞行器是在立体空间里进行三维高速运动的,对地面二维运动的龟速目标有着先天优势,可以说

是一种降维打击。因此战场上一直流传着一句话:陆地防空,十防九空。

那怎么守呢?

很简单,自己也飞上去。

战斗机飞到天上去拦截对方轰炸机是防御空袭的最好办法。不过对方也知道你的战斗机会来拦截,所以也会出动战斗机先来解决你的战斗机。

等双方战斗机分出胜负后,这片空域的制空权也就有了归属,获得制空权的一方将在接下来的战争中为所欲为。

通过这个战争逻辑我们不难发现,争夺制空权就是现代战争中最关键的一环。谁拿下制空权谁就基本拿下了整场战争。

所以在现代战争里,空战就是全村人的希望,战斗机飞行员就是人类最强的单兵骑士,而战斗机性能的优劣则直接决定了战争的走向。

中二一点来说,战斗机就是现实中的“高达”。海湾战争之后,中国在战斗机制造方面感觉到了前所未有的紧迫感。

你的“高达”给力吗?

————

———

—

——

—

二战后的战斗机技术一直在快速发展,不同时期的

战斗机是存在着代际之分的。

中美最近和俄罗斯统一了战斗机代际划分的标准,都把二战后的战斗机划分成了五代,以下是现行的战斗机代际划分标准:

-

第一代

:

亚音速或者跨音速喷气式战斗机,主要靠肉眼机炮空战,开火距离1公里以内,典型的如

美国F-86、中国歼-5

等等。

-

第二代:

超音速喷气式战斗机,可以靠红外近距格斗导弹空战,开火距离约10公里,典型的如

苏联米格-21、中国歼-7

等等。

-

第三代:

在二代基础上装备了大口径雷达,具备夜间全天候作战能力,空战开火距离提升到20公里以上;典型的如

美国的F-4、中国的歼-8II

等等。

-

第四代:

具备更高的机动性能,格斗性能更强,攻击开火距离可达近百公里;典型的如

美国的F-15、苏联的苏-27

等等。

-

第五代:

具备了4S标准(隐身能力、超音速巡航能力、超机动性、超态势感知能力);典型的如

美国的F-22、中国的歼-20

等等。

这种战斗机的代际划分有什么意义呢?

在战斗机的世界里有一条铁律:

属于同一代的不同战斗机,它们之间性能上的差距可以通过飞行员的能力或飞机数量来弥补。但如果相差一个代际,那么这个差距就无论如何也弥补不了了。

所以

美国电影《壮志凌云2》里,

阿汤哥

驾驶一架美制四代机F-14揍翻两架俄制五代机苏-57的情节是非常离谱的,基本属于“抗俄神剧”的范畴。

在现实中,再多的F-14碰到苏-57也只会被全方位的花式吊打(无论是远程还是格斗),这就是代差的威力。

当然了,如果真的按照五代机的特点去拍空战影片,那估计就没人看了。因为

五代机的空战没有什么场面可言,它们的主要作战模式是静静地在超远距离上狙击对手,杀人于无形。

虽然电影为了场面激烈把老古董F-14塑造成了美国空军的英雄,但现实中的美国空军主力可不是什么老古董,他们拥有着当今世界上最强大的五代机:F-22。

F-22在1997年就惊艳亮相,当时世界各国的主力战机都还是四代机,面对这只“来自另一个维度”的新怪兽,各国空军的感觉只有两个字

:

绝望。

而中国军迷就更绝望了,因为当时的中国空军不要

说五代机了,连国产四代机都还没有。服役的国产主力战机仍是处于第三代水平的歼-8。

相差一代尚且白给,更何况相差两代。

不过那个时候的中国还不是美国的主要对手,“追赶美国空军”这种事还轮不到我们来考虑。

但问题是就算不和美国比,跟其他主要国家和地区比起来,国产战机也差着一个时代。

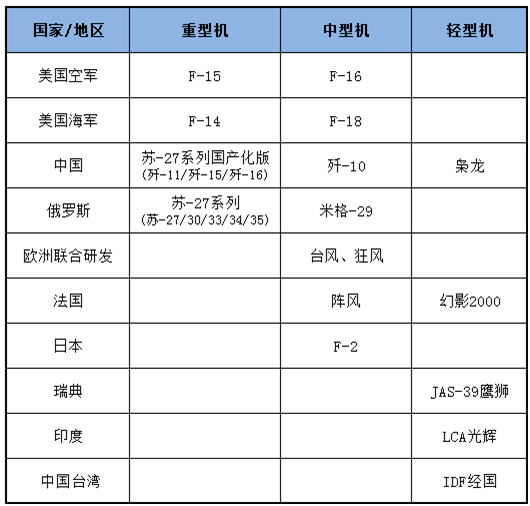

从20世纪八十年代开始,东西方各路豪强制造的第四代战斗机就陆续登上了军火市场的舞台,全球战斗机产业呈现出百花齐放的繁荣景象。即使像印度、南斯拉夫、甚至朝鲜这样的后进国家,也都纷纷开始购买四代机。

八十年代后各国和地区量产的四代机:

也就是说当时中国大陆的战斗机在“业界朋友圈”里基本处于鄙视链的底层,领空差不多算是裸奔的水平。

当然中国也不是没想过办法,在八十年代初“中美蜜月”时期,美国就同意向中国出售F-16,法国也有意出售幻影-2000。

这些都是高性能的

四代机,如果计划能实现,一下子就能把中国空军的战力提升一个档次。然而中国在这样的机会面前却不得不受困于一个现实:没钱。我们当时连最便宜的“缩水版”F-16/79都买不起。

看到这样的情况,

美国也表示非常同情,他们很快想了个方案:

既然你们

穷得连最便宜的现代化战斗机都买不起,那买

个雷达总可以吧?

于是他们便提出帮中国的歼-8更换安装F-16的雷达,以提升其攻击距

离,该项目后来被称为“和平典范”计划。

正所谓“穷有穷的活法”,中国也觉得这个办法不错,随后便运了两架歼-8的样机去美国,请他们把先进的雷达安上。但安到一半中美又翻脸了,于是该计划被迫腰斩,据说有个机头还被留在美国没送回来,让本不富裕的国家雪上加霜。

何去何从

————

———

—

贫

穷让中国的空中力量举步维艰,不过好在八十年代末的苏联也很穷,他们为了挣点碎银子,就把自己的四代机摆到了货架上。

当时苏联的四代机包括高端的苏-27和低端的米格-29。他们一开始只想卖低端货,但中国考察团对于米格-29并不满意,因为其航程太短。中国作为一个幅员辽阔的大国,没有远程重型战斗机怎么行?

于是在中国的强

烈要求下,犹豫再三的苏联老哥最终还是忍痛把压箱底的重型战斗机苏-27拿了出来。

没办法,人穷志短。

跟西方那些精贵玩意比起来,苏联货的性价比要高得多,中国咬咬牙还是买得起的。只不过因为实在缺钱(外汇),部分货款最终只能靠“以货换货”的方式来抵偿

。

卖到中国的苏-27SK因为电子设备比较落后,所以综合性能并不出众。但无论如何,靠着用无数罐头和衣服换来的苏-27,中国好歹拥有了和其他国家同一时代的战斗机,不至于随便被一个阿猫阿狗降维打击。

在整个九十年代,这些买来的苏-27就是全国空军的宝贝疙瘩。

苏联解体后,俄罗斯又使劲折腾了几年,终于成功的从“穷得揭不开锅”发展到了“开始卖锅”。中国也因此在1995年底与俄罗斯达成协议,全套引进了苏-27的技术和生产线。

这一下中国的战斗机产业过年了,大家终于等到了可以自己制造现代化战斗机的这一天,这时很多人都认为没必要再继续“浪费”资源到“国产原创”战斗机的研发上,而应该集中所有资源吃透和升级苏-27。

在当时看来这个观点

很合理:苏-27的技术水平秒杀一众国产战机,而且是现成的产品,把它“吃下来”马上就可以解决问题,大伙都迫不及待要“鸟枪换炮”了。

而且还有一个重要的原因:

在战斗机领域里,中国“搞原创”实在是太过困难。

中国的“难”是一种“中国特色的难”

,其他国家是体会不到的。为什么呢?因为中国是极少数被全球进行技术制裁的国家之一。

从战后的“巴黎统筹委员会”开始,直到“瓦森纳协议”,以美国为首的西方都一直在施压全世界对中国实行高科技和武器禁运。

我不知道为什么美国这么看得起一个工业起步落后他们几十年的国家,反正这一套组合拳

下来,中国在世界上就啥零件都买不到了。于是就形成了这样的局面:

别的国家如果想研发新型战斗机,可以拿着自己的设计满世界购买零件进行组装,甚至连设计都能外包一下;而中国如果要研发新型战斗机,就得整条产业链全部自己来。国家竞赛不是奥林匹克,这里没有任何公平可言。

从这个角度来说,上个世纪的中国战斗机长期落后于世界也是情有可原的,因为啥都买不到,一点捷径也没得走。

正因为如此,一旦有现成的“大腿”给你抱,你就很难不心动。所以在获得俄罗斯苏-27的组装技术转让后(发动机和雷达等核心技术不卖),中国就投入了大量资源对苏-27进行技术消化。

后来这条道路确实成绩

斐然,通过不断的钻研和升级,中国研发出了性能更优秀的歼-11B、舰载歼-15、多用途战斗机歼-16等。最终中国苏-27系列飞机的装备数量和部分技术水平超越了老东家俄罗斯,成为了苏-27家族在全球最大的用户,不过这都是后话了。

舰载机歼-15:

对于当时的情况而言,仿制苏-27固然解决了燃眉之急,但也存在一个很现实的问题:

如果以后对手再研发出新一代的战机怎么办?

难道还要再等俄罗斯研发出一个新型飞机给我们仿造?那

万一俄罗斯研发不出来,又或者研发出来不给我们仿造怎么办?到时候我国领空岂不是又要长期“裸奔”?

这个焦虑非常现实,因为就在中国签下苏-27生产线协议的时候,已经知道美国正在研发五代机F-22了。

如果当年中国仅仅选择了仿制苏27这一条路的话,那么到今天虽然可以不用再害怕大多数国家的战机,但却没有资格和这个星球上最强的空中力量扳手腕。

不过事情很快就有了转机。

1998年3月24日。中国第一款完全自主研发的四代机歼-10在成都腾空而起,该战机后来也得到了国家领导人的高度肯定,于是默默无闻的成飞从此走到了中国战斗机行业的舞台中央。

完成首飞的歼-10试飞员:

在这之后,中国的战斗机产业就形成了“

沈

飞负责吸收改进苏-27系列

”、“

成飞负责自研歼-10系列

”的产

业布局,开始了两条腿走路的时代。

这虽然是一个了不起的成就,但现实依然残酷:中国踏入四代机门槛的时间实在太晚,此时的世界天空已经被美国的五代机所主宰。

这一下又差辈了。

想抄但是抄不出来

————

—

—

—

—

———

—

在追赶战斗机制造这个事情上,如果你盯着美国看,那无疑是非常令人焦虑的。美国人发展太快,1990年就

首飞了第五代战斗机的技术验证机YF-22(试验性质的产品,

并非后来的F-22),领跑了一个时代,完全不给大家喘息的机会。

而且直到这个技术验证机出现20年后,世界上都没有任何国家能拿出相似的竞品。四代机时代那个百花齐放的局面一去不复返,这是为什么呢?

原因很简单,五代机实在太难造了。

上文说过,西方国家造飞机可以拿着自己的设计满世界买零件,但这个模式到了五代机这里就行不通了。

因为到了五代机这里,他们连设计都设计不出来了。

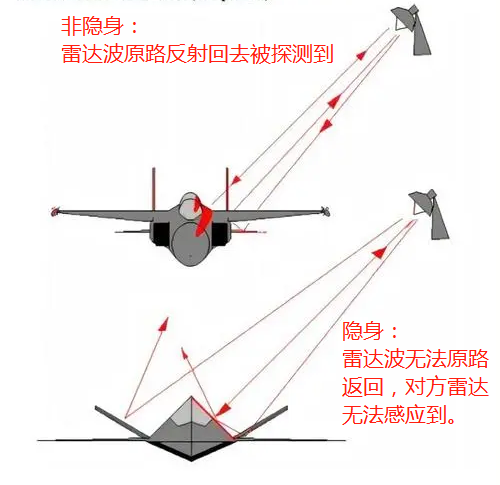

我们知道五代机的技术标准包括了隐身能力、超音速巡航能力、超机动性、超态势感知能力,其中最核心的就是隐身能力。和很多人想象的不一样,飞机要实现隐身的效果,主要依靠的并不是飞机表面的涂层,而是飞机的整体外形设计。

在五代机之前,各国在设计飞机外形时只需以飞行性能为主就行。但在设计五代机的时候,隐身

性能就被摆到了和飞行性能同样重要的位置上(甚至更重要)。

同时兼顾两个需求,设计难度提升了至少一个数量级。

比如说美国在上世纪80年代末曾经搞出过一款很出名的隐身战斗机:F-117。这货从外观上看完全颠覆了我们对飞机外形的传统认知,可以说是奇丑无比。

它虽然隐身效果很好,但飞行性能却一泡污,根本没办法用来空战格斗,只能仗着隐身性能偷偷摸摸地向地面目标丢点炸弹。

这个尴尬的“划时代产品”仅仅只生产了59架就宣告退役。强如美国都能掉坑里,更何况其他国家。

不过现在不是有F-22这样成熟的产品了吗?其他国家直接参考这个成熟产品的外形不就行了?

这样的思路看起来很合理,毕竟

对于很多普通工业产品来说,外形是最容易模仿的一环。我们觉得哪个产品的外形好,只要观摩观摩、“拿皮尺量一量”,就差不多搞定了。

然而这条常识放在第五代战斗机身上却完全没用,五代机的外形就算是放在这里给你抄你也抄

不出来。

这是因为飞机的外形并非为了美观,而是和自身的参数息息相关。战机外形只有在和所有参数都完美匹配的情况下才能达到设计要求,尤其是有隐身要求的五代机。

而你的发动机、导弹尺寸、材料、飞机重心等参数和F-22完全不一样,照抄F-22的气动外形只会弄巧成拙。虽然大体也能飞得起来,但实际性能就是云泥之别了。

在这种情况下,其他国家自然就只能望

机心叹。

至于中国,九十年代末才刚刚吃透四代机,理论上离五代机的距离要比那些玩了几十年四代机的各路豪强要远得多;他们搞不出,中国更没戏。

然而在这个“显而易见”的结论之下,其实还隐藏着一个一直被人们忽视的事实:

既然那些有

能力研发现代战斗机的国家可以满世界的购买零件和技术,那么对于他们来说,要研发出一个新产品,只需要解决里面的一小部分问题就可以了,剩下的可以直接“拿来主义”。

而中国则不同,中国长期被封锁,没用任何“外援”可以利用,只要有一小部分问题解决不了,整个产品就都搞不出来。

在这个逻辑下不难得出这样的结论:

其他国家搞不出一个东西,那说明他们连一小部分的问题都解决不了;而中国搞不出一个东西,则有可能仅仅是因为还剩下一小部分问题没解决。

横空出世

————

—

—

—

—

———

—

美国人在2009年的时候放眼全球,发现无论是老对手俄罗斯,还是传统军工势力如欧洲、法国等,都还没有造出自己的第五代战斗机。至于以色列、日韩等小角色就更

不用提了,这样的局面就导致F-22的性能严重过剩,美国政府顿时觉得自己花了不少冤枉钱。

于是当年国会在审议国防预算的时候就达成了一个共识:F-22这个赔钱货不能再无脑造下去了。

最终国会

勉为其难的允许

最后再造12架,这使得美国空军拥有

F-22的最大数量定格

在

了187架,而F-22的生产线

也从此走上了停产拆除的不归路。

这一下美国政府的钱包瞬间舒坦。

然后就在2011年1月11日,中国第五代战斗机歼-20首飞。

看着这架突然冒出来的五代机,不仅美国人惊掉下巴,其他国家和地区也都目瞪口呆。这就好比一个在长跑比

赛中被套圈的吊车尾突然“瞬移”到了第二的位置上。

这个场面太过玄幻,以至于当时很多人根本不相信这是真货。

但如果理解了我刚才说的那个逻辑,就会发现这个意料之外的事件其实也在情理之中。中国早已被全球封锁憋出了一条完整的航空工业产业链,歼-10的出现其实已经标志着这条产业链开始走上了自己的厚积薄发之路。

那么这条产业链是怎么个“厚积薄发”的呢?

-

下篇.奥秘-

在五代机的研发中,有三个重要的项目是无法靠买买买来完成的,因为它们都是“玄学”。

“玄学”一:算不出的外形

————

—

—

—

—

———

—

外形

一直是飞行器的核心技术,它直接关系到飞行器的各项关键性能。

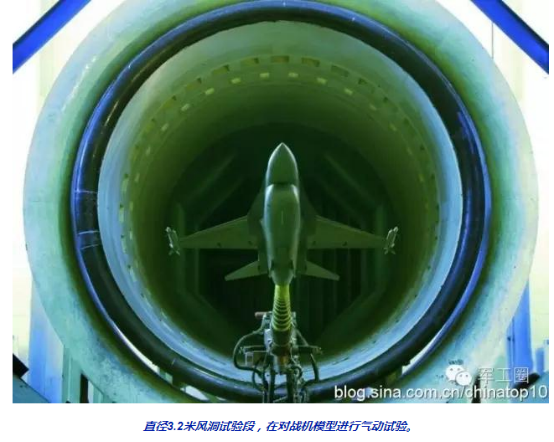

但不同用途的飞行器变量太多,空气流动的形态又太过复杂,所以靠人类当前的科技水平还无法仅通过理论计算去得出一个外形的最优解。怎么办呢?只能靠大量反复的试验把这个最优解试出来,这时候就需要一个关键设备:风洞。

设计师可以拿飞机模型去风

洞里吹风,得到大量机身周围的气流数据,并在此基础上反复对飞机外形进行调整。优秀的飞行器外形都是靠着无数次风洞试验实打实吹出来的。

所以风洞是航空航天工业里最重要的基建之一。

这个玩意并非什么稀罕货,很多国家也都有,且在各行各业都

有应用。比如汽车在设计外形时就会用到风洞去测试包括风阻在内的各项指标。

另一方面,风洞也分三六九等。虽

然普通的风洞随处可见,但高级的风洞就比较稀罕了。比如说战斗机是要超音速飞行的,一些高速导弹更是会飞出几倍的音速,这就意味着需要风洞吹出几倍音速的风出来,这和那些吹汽车的风洞完全不是一个概念。

既然是高级货,建造起来自然不会容易,实际上高级风洞的建造充满了各种矛盾:

这些要求凑在一起,对于工程学来说就是个灾难。

如果一定要同时满足,那么其建造的难度和成本

就会

呈指数级飙升,而且还会带来巨大的能耗(可能要达到一个小城市耗电功率)

,这对储能设备又是

一个挑战.....

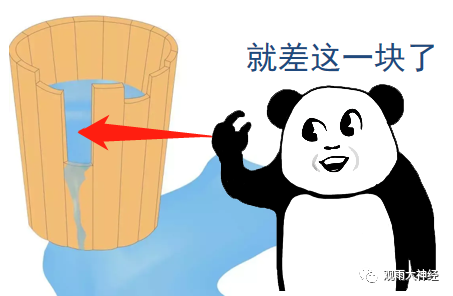

更难的是,对于一个完整的航空产业链来说,一两个风洞是远远不够的。你需要大量不同类型的风洞来对各种各样的飞行器进行实验,这意味着如果

要撑起一套完整的航空产业链,你得准备一整套风洞群。

如果只是一两个高级风洞的话,普通国家咬咬牙也不是不能建,但大规模风洞群就只有超级大国才能玩得起了。

如果没有高级风洞的支撑,研制外形复杂的五代机就没有底气,最典型的案例

就是韩国的KF-X。

该机是除中美俄的五代机外进度最快的准五代机,但由于缺乏风洞进行充分实验,连内置弹仓开舱发射导弹的简单动作都

测试不了,结果只能暂时放弃内置弹仓,将导弹都挂在外面(以后找美国风洞解决)。

外挂设备严重破坏了飞机的隐身性能,导致其连五代机的及格线都达不到。

相对于发达国家,我国在风洞研制方面的起步是比较晚的。到了1960年,我国的第一座超音速风洞才开始投入使用。

从成本上来说,风洞体系的研发建设投资巨大,而且还需要长期大量的技术积累。如果这个世界上有现成的风洞体系,那么租用这个体系来做实验确实要比自己从头开始造高效得

多。

只是这条容易的道路对于中国来说从来就不存在:没人愿意借给我们用。

所以中国不得不从零开始靠自己一砖一瓦的把整个风洞体系给搭建起来。虽然起步是晚了点,但是风洞这个项目嘛,它本质上也是一种基建,所以,你懂的...

基建狂魔埋头建风

洞建到现在,已经实现“赶美超俄”,建成了世界上品类最全的风洞群:绵阳风洞群。

这里亚音速风洞、超音速风洞、高超音速风洞一应俱全。其中世界上第一个高超音速风洞(5-10倍音速)就是中国搞出来的,这从侧面反映了中国在风洞领域的变态实力。

有了变态的风洞,就能

造出变态的飞行器

例如国庆阅兵展示的东风17弹道导弹:

这家伙可以在射入太空后再高速砸向地面,然后在大气层高速打水漂,其变化多端的轨迹几乎无法被拦截。

东风17的外形虽然大大方方的公布,但你看了也没用,高速飞行器的外形设计差之毫厘失之千里,没有高超音速风洞的反复试验根本做不出来。

可以说风洞的水平决定了飞行器性能的上限,以至于业界一直流传

着一句话:“一代风洞,一代飞

行器”。

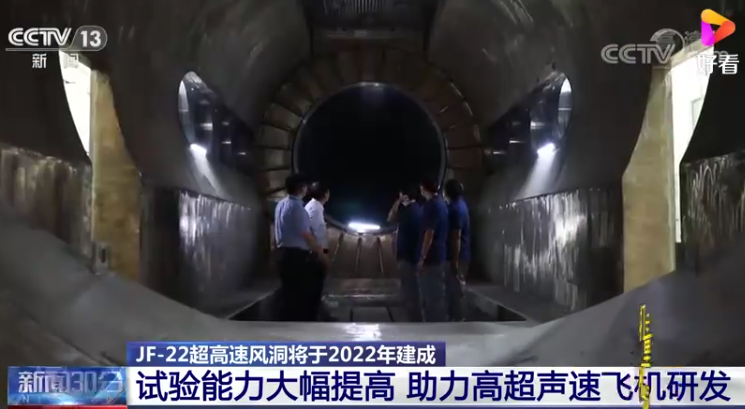

根据最新的报道,我国在今年又建成了最新的超高音速风洞JF22。它的风速超过了30倍音速,瞬时输出功率接近一个三峡,技术水平领先西方国家20年以上,在这个星球一骑绝尘。

“玄学”二:搞不清的雷达波

————

—

————

—

————

—

五代机的外形除了要满足强大的飞行性能需求外,还要能满足隐身的需求。这就需要精心设计飞机

外观的几何斜面,任何细节都不能放过,以确保雷达波不按原路返回。

设计师可以在纸面上大致设计出一个隐身外形,但具体到真实的飞机上,是不是每一个细节都处理好了?有没有可能存在疏漏?这些问题就没办法通过理论上的计算来解决了,气氛瞬间又“玄学”起来。

于是和提升飞行性能一样,提升隐身性能也得靠大量实验,不过这个活就不归风洞管了,它用到的是一个叫“巨型微波暗室”的设施。

这是一个大型密室,工程师要把做好的飞机实体(不能用模型替代)放

进去,然后打开雷达从各个角度对其进行照射,看看哪个部位的雷达反射波还达不到要求,然后就对这个部位进行针对性的修改,修改后再放进来照射,循环往复。

经过无数次的雷达照射和修改,最

终的外形设计就取里面反射信号最小的最优解。

听起来这个“暗室”就是一个足够能放下飞机的大房间而已,但真正看到实景时我们会感觉非常科幻:

这墙上密密麻麻都是些什么玩意?

微波暗室在实验时,要根据反射的雷达波来判断外形的隐身效果。但在检测反射波的时候,要防止这些反射

出来的雷达波打到房间墙壁上形成再次反射,

所以这个房间的墙面上都布满了密密麻麻的吸波尖椎,这个东西能够防止雷达再次反射干扰测试结果。

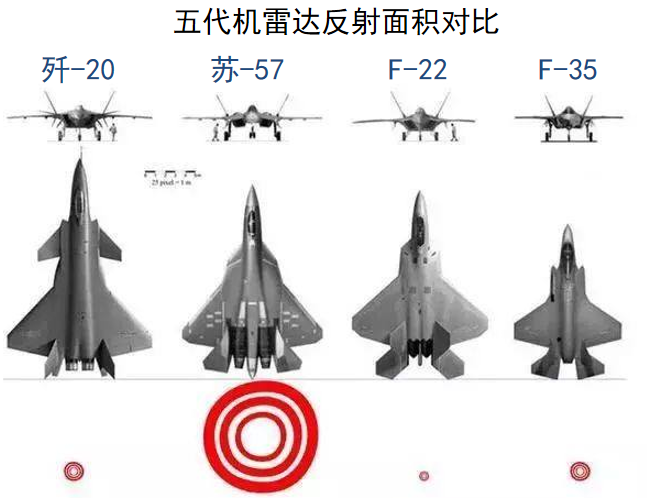

那么这种能放下整架飞机的“巨型微波暗室”都有哪些国家有呢?这就只有中美了,连传统军事大佬俄罗斯都舍不得,因为实在太贵。

这样的结果就是俄罗斯的五代机苏-57没有条件进行足够的微波暗室实验,于是其外形上就有大量的细节问

题无法处

理,最终该飞机的雷达反射面积比四代机好得都有限,跟中美的五代机比起来更是差着3-4个数量级。

在空战中,

反射面积如果差4个数量级,被发现的距离就

会相差10倍(同等雷达水平下)。

老鹰捉小鸡了属于是。

不过五代机这种对外形极端苛刻的要求又带来了一个新问题:

飞机没法开。

“玄学”三:找不到的BUG

————

—

————

————

————

五代机在技术上是“

既要又要

”的典型,既要机动性能强,又要隐身性能棒,结果外形设计出来就是一坨有棱有角的

怪胎。

不过打仗嘛,外形怪不怪无所谓,性能达标就行。看着五代机这种怪胎式的外形,工程师感觉非常满意,但飞行员却十分懵圈。

怪异的外形虽然在理论上带来了强大的性能,但操作方式也变得非常复杂。

看到这里你可能会觉得

只要加强

训练就可以了,再逆天的操作也是能“熟能生巧”的嘛。

然而现实并没有这么简单。

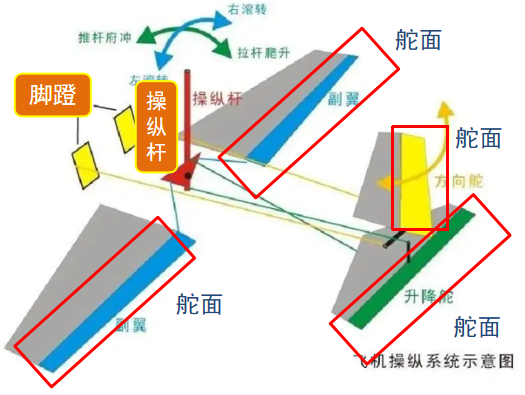

越追求机动性能的飞机

,其需

要操控的舵面就越多。普通飞机的舵面一般是4个,飞行员通过操控这几个舵面就能在一个三维空间里做出各种基本的飞行动作。

而追求极致机动性

的五代战斗机拥有10个左右的舵面,不同的排列组合可以实现成百上千种姿态。

对于4个舵面的飞机来说,飞行员手脚并用也还勉强可以应付得过来,这一下10个舵面,你就是放只章鱼过来也搞不定啊。

然而这还不是最大的挑战。

从四代机开始,先进战机就开始采用机动性能更强的“静不稳定”设计,也就是气动中心在重心前面的设计。

啥意思呢?

这就好比一根箭,传统的“静稳定”设计就是箭头在前箭羽在后,而“静不稳定”设计则是箭羽在前箭头在后,这样飞出去一定是晃的,需要飞行员无时无刻地调整飞行姿态去维持飞机的平

衡,感觉类似于“拿大顶”。

一旦停止微调就失去平衡的“静不稳定”状态:

说白了,要把现代战斗机开起来,是需要微操的,那么五代机的微操需要“微”到什么程度呢?

每秒对多个舵面进行N次高频率调整。

这已经不是孰能不能生巧的问题了,根本

就超越人类反应极限了。

(歼-20多舵面偏转自检)

不

过办法还是有的,可以把这类微操交给电脑去做,飞行员只需要给出大的操作方向就行。比如说飞行员想往上飞,就拉一下操纵杆,至于这

个过程中怎么保持平衡顺利的飞上去,就交给电脑去控制。