点上方绿标即可收听美女

音频

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

历史上,凡收藏成规模者,

要么是帝王将相,要么是达官显贵,要么就是名人仕子。

为什么?

道理很简单,

一是“无以果腹,何以藏金”,

二是“居无定所,无以藏笈”,

三是“目不识丁,何谈文化”。

庶民百姓既无能力参与大规模收藏活动,

也无能力参与大规模古玩文物的破坏性活动。

历史上从未发生过的,几千万平民百姓参与收藏活动的事情,

在上世纪90年代出现了,

帝王将相达官显贵们的“专利”,被极限地平民化了。

几千万平民百姓打着“破四旧”的旗号,大肆破坏古玩文物的事件,

在上世纪60年代发生了,

甚至许多几百上千年的古刹名寺和历史名人墓地,也未能幸免。

现在70岁上下年纪的人都理当记得,

晚清、民国乃至明代的陶瓷、杂件、书画等古玩文物,

65年前是确凿的许多人家都有。

但那时日迁徙搬家是家常便饭,

而且大都像现在稍稍富有一点的人家乔迁新居,

旧的家具电器舍弃不要一样,瓶瓶罐罐以及墙上的书画大都舍弃不要。

这些瓶瓶罐罐成了累赘,砸碎扔进垃圾堆是上策。

傅正初先生说,“废兴之际,大家败落,传家之宝亦多湮没。抑或流落市肆,几经转手,岂易留得崭新整齐?犹忆十年浩劫,古旧物品一概视为罪证,唯恐弃之不速。故民间藏百器,是已销其九九矣”。

我国的一大批1966年以前在文博考古单位工作的专家学者的结论同傅正初先生的观点不谋而合,

真正的宋、元、明三代乃至清代的官窑名瓷,

绝大部分都集中在故宫博物院,

后来从中调拨了一批支援部分省市博物馆。

因此,民间纵使流传有宋元明清四朝名瓷精品,几百上千年,历经天灾人祸战乱,已所剩无几。

清朝乾隆年间的宠臣纪晓岚,曾在《阅微草堂笔记》中记述,

他偶遇一妇人出卖类似哥窑笔舔的出土小器,很是喜欢,

但该器有点小毛病,犹豫再三,终于放弃。

此后他研究了《广异志》等记述,发现那小器竟是“朱盏”,唐宋时期研磨朱砂的。

踏破铁鞋无觅处的古物,怎么就轻易放走了呢?

于是四处打探找到那名妇人,“朱盏”早已易主。

纪晓岚告诫后人,有人宁愿花大价钱去买仿制的赝品,

真正几百年的老古董,却因为一点必然会存在的小瑕疵,竟任它失之交臂,有眼无珠。

这是200多年前发生的一件小事,那时的遗珍尚且如此稀贵,

今日的许多“收藏家”屈指一算,

便是家藏几件甚或几十件宋代汝、钧、哥、定以及元、明、清青花等名窑名器,这种可能性有多大?

与之相反,几千万平民百姓涌进收藏领域,

原本一件明瓷100个收藏者在寻找,突然间变成10000个收藏者在争夺,

赝品制造业应运而大兴大盛,乃至如今的赝品漫天飞舞。

因此,踏上收藏之旅,收藏爱好者一定要先端正一个认识,

那便是,历史上遗传至今的古玩文物,

因为出现过文化认知严重缺失的年代,毁损严重,决不可能“千万古玩店,家家尽古玩”。

但又并非绝无仅有,没有被发现的古玩文物,仍然是有的。

为历史文化拾遗补缺

中国、英国、德国、法国等国内外学者,都倾向于这样的一个定义,

即文明包含技术、技巧和物质本身;

文化则是人的价值观以及信仰、道德、理想、艺术等因素。

但是,文明从属于文化。

也可以这样说,文化首先是历史现象,其次也是社会现象,

它集结在物质之中,又游离于物质之外,属于上层建筑的范畴。

那么,怎样从收藏的视角看文化?

文化是收藏品的内涵和外延。

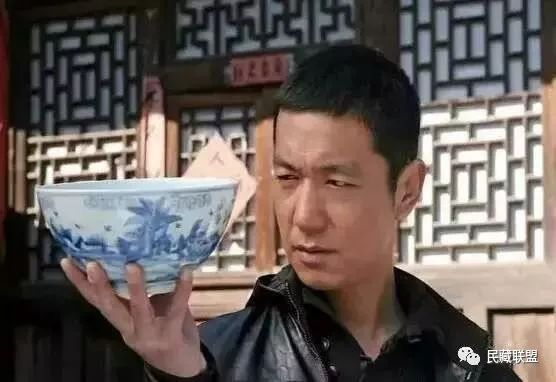

比如一只青花瓷瓶,纹饰图案画的是什么内容,

寓指什么,好不好,好在哪里,器型漂不漂亮等,这些都是文化范畴的东西。

而釉、胎、制造工艺以及谁人所有、产自何时以及社会地位如何等,

便属于外延的部分,可以匡正在文明的范畴。

所以说,任何一件有价值的历史古玩文物,

一定是文化和文明的集合体,理所当然也就是历史的承载体。

我们说中华文明源远流长,“流”的是什么?

流的是光阴,光阴的脚印存留在历史前进的每一个节点上。

这个节点,便是物质,

是国家馆藏和民间收藏的每一件有价值的古玩文物。

没有大量国家馆藏和民间收藏的传世和出土文物的佐证,

中华文明便是子虚乌有。

收藏的贡献,不可谓不大。

因此,我们理当认识到,真正意义上的收藏,

应该源发于对历史的一种真诚敬畏,对文化的一种深刻认知。

我们在收藏古旧物品的时候,

不管你是否自觉,凡收藏古玩文物,

事实上就是在收藏历史文化,在为历史文化拾遗补缺。

值得探讨的一个问题,

是民间收藏补充或者校正现存历史文化读本的贡献,究竟有多大。

事实上,在民间收藏家中,收藏一二件珍稀上等级文物的还大有人在。

他们为补充或者校正历史文化篇章作出的贡献,理应得到社会的认可。

民间收藏是文化活动的重要组成部分之一,相信今天的学者们不至于轻易地嗤之以鼻。

—END—