三年前,第二次创业时,我做了一个判断,

泛教育、新文娱、大健康是在经济下滑周期的最佳选择

,而我选择从脑科学赋能教育破局。

如果说 AI 赋能侧重智能化与自动化,脑科学给教育行业赋能侧重底层与循证。

教育实质上就是在建构人脑。传统教育不能说都有问题,但不够底层,没那么高效,不少教育理念经不起科学循证检验,举个例子,今天还有大量教育工作者认为,上课记笔记是个好的学习习惯,但脑与认知科学家已经普遍证实,它其实是一个低效的学习方法。

当时有师友对这判断不以为然,因为那时正值在线教育寒冬期。到了今天,儿童教育、新职业教育一枝独秀。不少师友陆续从其他行业加盟我旗下的教育公司。本周末,喜迎两位高潜力人才加盟。那么,

教育行业的本质是什么呢?如果站在千年时间尺度回顾教育行业的历史变迁,我们该选择什么样的教育理念?

刊发此文,既是欢迎新同事,也是召集志同道合者,成就大业。欢迎各位有志在教育行业发展的朋友加盟我的团队。我的邮箱:[email protected]

引子

我曾站在千年时间尺度上,回顾了

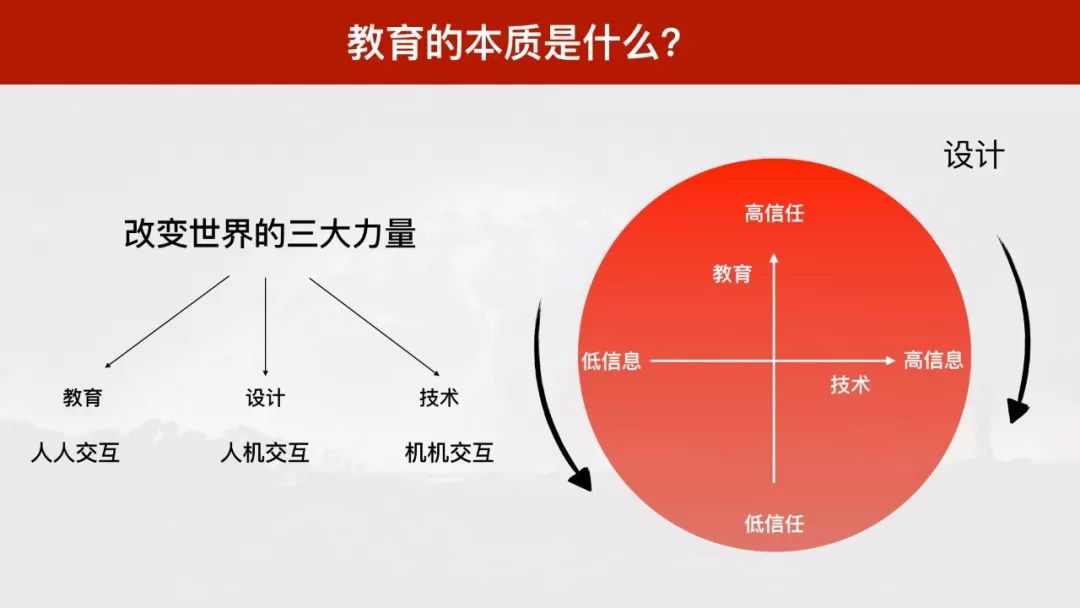

改变世界的三大力量:教育、技术与设计

。今天,我想站在千年时间尺度,说说教育的过去、现在与未来。

1. 人类社会为什么会诞生教育?

人类为什么会诞生教育?教育学家、历史学家、经济学家,各有各的看法,今天我要介绍的是认知科学家的看法。

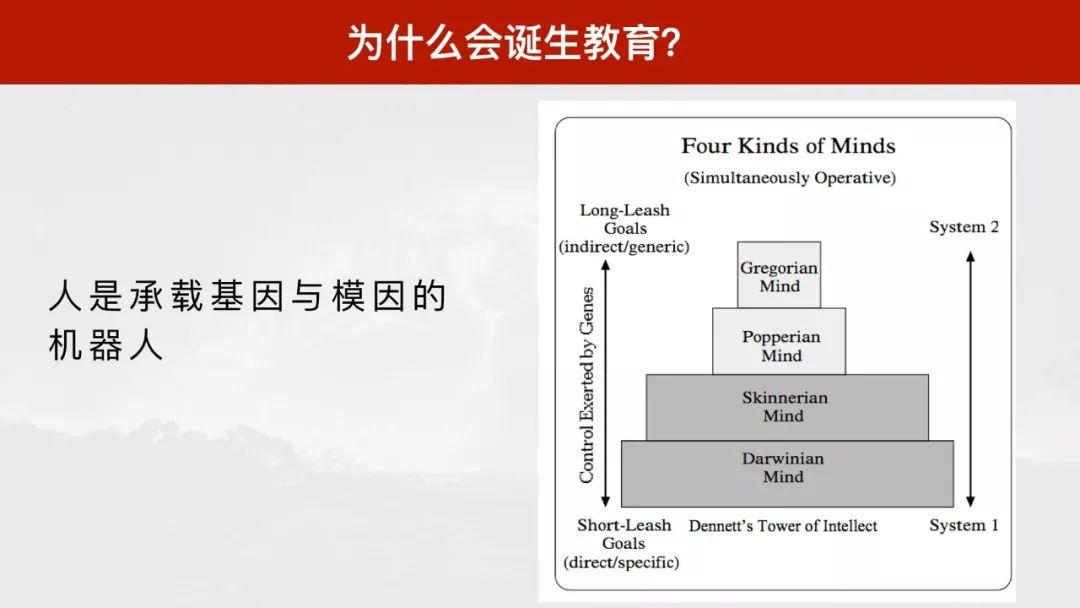

认知科学家丹尼特 1996 年在他的著作《心灵种种》里提出「四种心智模型」,把人类的大脑分成四种机制。

模型底层是达尔文心智。

这层的我们像动物一样,受着本能的驱动。比如你看到蛇会害怕,看到红色会兴奋,这是大脑经过千千万万年演化习得的进化模块。丹尼特将大脑的这部分工作机制命名为达尔文心智。

第二层是斯金纳心智。

按照达尔文心智,老鼠看到猫本能会害怕。但如果在老鼠看到猫的时候给它一些甜头,老鼠会不断地去尝试,这种甜头就是刺激。从刺激到行为之间,既可以像巴甫洛夫一样,给予猫与老鼠之间的经典条件反射;也可以像斯金纳一样,赋予代币等操作。

第一层达尔文心智与第二层斯金纳心智是所有动物共有的。

第三层波普尔心智和第四层格列高利心智是人类独有的心智。

波普尔是科学哲学家,提出了著名的「可证伪」概念 —— 通过可证伪的才叫科学。波普尔心智意味着你在头脑中对一些事情提前测试。

这就是人类最重要的能力——对真实世界予以抽象,并在头脑中进行测试与预演。

你会发现你的思想可能对,可能错。你放弃错的,挑选对的去执行。什么是对错呢?你有时依赖自己的判断,有时你会依赖社会习俗去判断,也就形成了第四层格列高利心智。

格列高利是一位英国认知科学家,丹尼特用他的名字来命名第四种心智。如果你将波普尔心智比喻成人类大脑模拟真实世界的那台虚拟机,格列高利心智,这台虚拟机不再由人类个人制造,而是来自群体制造。

教育更多作用于第四层心智。

它实际是帮大家弄明白哪一部分是社会可以传承的习俗,哪一部分是社会不可以传承的。

按照虚拟机的比喻,你可以将教育理解为虚拟机的电脑管家。

我们究竟在这台群体虚拟机上安装什么程序?不安装什么程序?这就是教育之于人类社会的本质。比如,之前人类社会并没有善恶、法律、民主这些观念,有了教育,它慢慢地帮助人类在格列高利心智层面形成约定——当我做一件事情时,或不知不觉,或主动思考,它符合社会约定吗?

2. 教育的历史变迁

在

《人性与暴力》一文

中,我曾经写过,改变世界有三大力量:教育、设计与技术。

教育的本质是人人交互。

它促成了人类社会从「低信任」区域到「高信任」区域流通。文明社会,就是人与人之间有信任,反之,蛮荒世界,用拳头说话。

技术的本质是机机交互。

它促进人类社会从「低信息」区域到「高信息」区域流通。当你拥有强大的技术力量,意味着你掌握了不一样的信息或者不一样的信息传播能力。比如一位原始部落的族长,率先将石头磨得锋利,从此上山打老虎会变得更容易一些。

设计的本质则是人机交互。

比如你借助于陶器、青铜器等祭祀礼仪之器与上天进行沟通。与教育、技术不一样,设计更多在系统外发生作用,设计无关信息、信任,又同时关联信息与信任。

教育的教育是什么,教育的技术是什么,教育的设计是什么?

从驱动世界变革的角度,我们可以更清晰地看到教育在千年时间尺度上的变迁。

孔子

教育的教育指的是师训体系。

原始社会承担师训体系的是巫师、祭司。到了春秋战国时期,中国历史上第一位教育家孔子出现了。他有自己的师训体系:七十二门徒;三千弟子。

教育技术指的是工具体系。

与墨家相对比,孔子当时并没有掌握什么先进工具,只能言传身教,带着弟子周游列国。在今天,不太可能有哪位老师带着你数年奔波,周游列国。这是一件浪漫但低效率的事情。

教育设计指的是教学评测体系。

教育这套人人交互系统,核心模块可以概括为:教学评测。「教」主要是指你的教学目标是什么,「教育」这个系统走向何方?「学」是指你的学生是谁,他/她如何与你交互?「评」指学生是否掌握了你希望这套系统传递的信息?时常用考试来衡量。「评」和「测」表面上是一回事,但是指向不同。「评」侧重学生在你的教学体系中达到什么状况。「测」指的是经过你的教学体系淬炼的学员,是不是得到了第三方认可。

孔子这位大儒,他在教学评测四个模块上是怎么做的呢?他在「教」上推崇有教无类,只要是学生,就收。在「学」上,他非常注重因材施教,教导子路和颜回,做法大大不同。那时候纸张贵,大家都是穷人,所以孔子在「评」这个环节,更多采取辩论对话,看看这些学生们能不能通过考试,最终孔子与学生们的对话成就了今天的《论语》。

再看一下「测」,这是孔子做得非常差的,他带着学生们周游列国,尝试将理念与学生们输出给各国君主,没有得到认可。放在今天,我们会认为这是一位不合格的教师,要申请退款。

宋明

第二次教育重大变革则是宋明时期。

在孔子时代,纸张是贵重的东西,老师不得不言传身教。活字印刷术诞生后,催生了一大波书院。当时宋明时代,大儒的完美一生是什么?年轻时,遍览山川,风花雪月,吟诗作乐,认识一帮志同道合的小伙伴;再顺顺利利地通过科举考试,外放当官;再一级一级跃迁,成为中枢大臣。最后就是退休回到老家,盖一座自己题字的书院。求学,游历,治国,著书,立说,返乡等由幼而长的人生实践,立德立言立功,完美的一生!

王阳明就是一个书院狂人。我们来数数,与他有关的书院:复初书院、水西书院、志学书院、赤麓书院、云龙书院、嘉义书院、复真书院、复古书院、复礼书院、义仁书院、仁文书院、太极书院、天真书院、怀玉书院、云兴书院、姚江书院、文湖书院、寿岩书院、五峰书院、混元书院、南嶣书院、养正书院……

印刷术对教学设计带来什么样的影响呢?

第一个大变化是在教学对象上。

从前教育有教无类。从魏晋再到宋明,寒门士族,九品中正,阶层开始分化,不同阶层的教育体系大不一样。

第二个是在学习方法上。

与孔子的的因材施教不同,宋明开始出现了两个不同的方向:「我注六经」与「六经注我」,经典文本的重要性与日俱增。朱熹、王阳明等理学精英,无不借助校订《大学》,争夺话语权。即使是今天被视为圣人的王阳明,也闹了改本笑话,胡乱改动《大学》,还将证据送到自己的学术敌人大儒罗钦顺手中。同样,在评测方面,时而强调吟诗作文,时而强调经世致用。依然拿王阳明举例,在他去世后,阳明后学就分化成不同取向,既有王艮创立的泰州学派,门人多半是樵夫、陶匠、田夫等,注重儒学世俗化;又有走精英路线、注重文本诠释的学派。

今天

从互联网到人工智能、虚拟现实,今天又是一个新的活字印刷术时代。印在纸上的文本不再经典,虚拟世界中的内容却越发重要。会不会看电子论文?会不会判断数字信息?这些技能变得日益重要。同时,专业分工变得明显。出现了高等教育、职业教育来负责教育设计;师范教育来负责师训。

3. 真正的教育

教育的问题

站在千年时间尺度上来看,今天的教育出了什么问题?

第一个大问题是:教育没有成为学习者的生活方式。

在孔子时代,教育与生活、教育与职业融为一体。教育对于学习者来说,具备生活价值。孔子与学生们,像丧家狗一样东奔西走,这就是他的生活方式。学徒们一边见证孔子的人格完善,一边完成了自己的人格升华。而现在,教育是教育,生活是生活,职业是职业。美国教育家杜威在《民主与教育》中批评过这种现象:

只有在教育中,知识主要指一堆远离行动的信息,而在农民、水手、商人、医生和实验室研究人员的生活中,知识却从来不会远离行动。

第二个大问题是:

原本应该传承人类美德的教育体系,本身却在制造谎言!

例如,心理学和生物学专业,毕业生就业率较低,偏偏高考录取分数高。教育者向年轻不懂事的高三学生们宣称:心理学前途远大!21世纪是属于生物学的世纪!这些谎言让没有辨别力的高三学生不知不觉地付出数年甚至一辈子的代价。

有生活价值的知识

如何回归真正的教育呢?哈佛大学

认知科学家帕金斯

,也是影响当代教育理论与实践深远的哈佛零点计划主持人之一。他认为,

广义教育下的知识应在学习者未来的生活中更具有生活价值,否则,它就只会裹挟着学习者一同走向灭亡。

拿他经常举的一个例子来看看教育的谎言。帕金斯本人拿的是数学与人工智能博士学位。他发现,自从本科毕业后,他几乎没再使用二次元方程。可是,在初高中时,二次元方程折磨了多少学生。

第一,二次元方程希望帮助学生建立数学思维。那为什么不教概率论呢?在 21 世纪,每一天你都会接触到概率论,它同样有着优雅且深刻的数学证明。难道概率论不能帮助学生形成更好的数学思维吗?

第二,未来的某一天,你能用上二次元方程。帕金斯将这种只能用于特定场景的知识,称之为「技术知识」,既然 99% 的人在 99% 的时间不会用它,只是需要技术支持的时候,才偶尔调用。为什么整个教育体系还要花费极大时间去传授这种知识呢?

帕金斯打了一个形象的车库比喻,来讽刺教育的谎言。当你家车库里塞满了旧自行车,即使有更先进的特斯拉也没办法开到车库里。当教科书中塞满了二次元方程这些旧自行车,各方利益纠缠在一起,带来

教育体系的惯性

,我们明明知道那样无比低效,依然像《皇帝的新装》中的众人,对特斯拉的高效视而不见。

教育的初衷,源于有生活价值的学习。

真正的教育,应该传授那些在学习者未来生活中更具有生活价值的知识。

4. 认知的滚雪球隐喻

哪些知识会更具备生活价值?在哈佛大学教育研究院零点计划六十年的基础上,帕金斯提出一种新的教育理念:

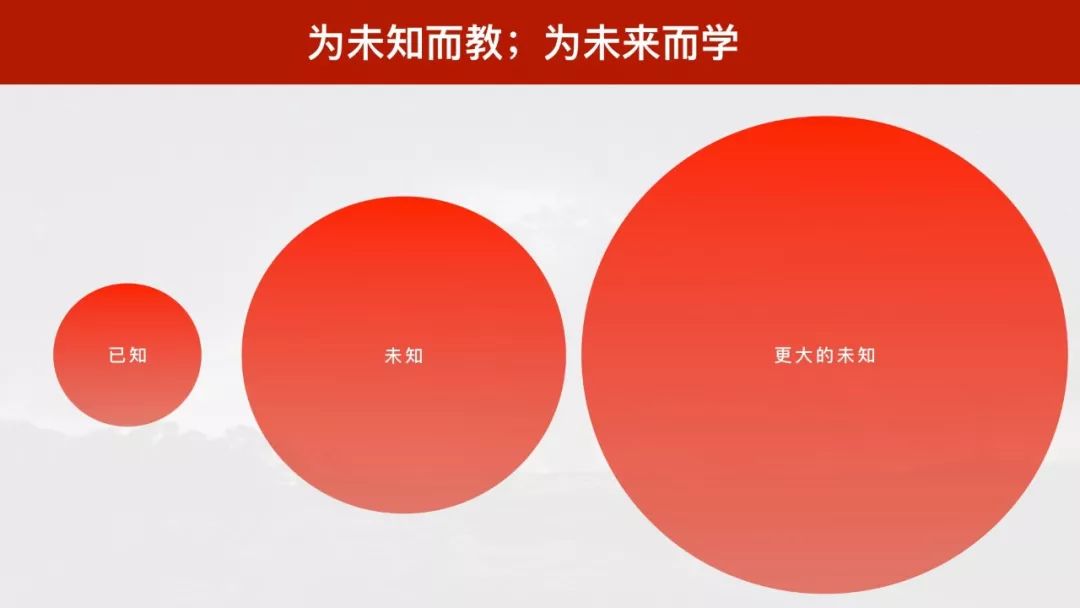

为未知而教;为未来而学

。我用认知的滚雪球隐喻来介绍他的思想精髓。

从利基理解到全局理解

你可以将知识习得的整个过程想象成滚雪球。人类掌握知识,总是从一个「已知」,再到「未知」,再到一个「更大的未知」。

碎片时代,我们容易盲目,以为占有知识就代表习得。然而,真正的教育并不是去掌握那些碎片知识,而是在每一个学习阶段,将碎片拼接为你的知识雪球。

帕金斯将二次元方程那些只适用于特定场景的知识称之为「利基理解」,与之相反的则是「全局理解」。

「全局理解」具备四个特点:第一,它是跟行动关联的;第二,它提供了深刻见解,能够帮助我们理解物理、艺术、社会等不同世界的运作;第三,它能在不同场景下复用;第四,它追求真善美,传承人类美德。

你如何帮助宝宝构建「全局理解」?比如你可以直接告诉宝宝一个固定的答案,什么是民主。但是,你还有另一种教育方法,带着宝宝与其他小朋友一起过家家,问孩子在发生冲突的时候,由谁来调节,怎样仲裁?什么时候回调节失败?失败了我们该如何应对?这么一来,小朋友对民主就有了初步概念。不仅仅教会小朋友直接的答案,而是教会理解概念的正向思维、逆向思维等多种认知方式

——这就是「全局理解」的深刻理解维度。

回到家,假设爸妈有争议,让小朋友来做仲裁

——这就是「全局理解」的行动与多场景复用维度。

面向未来的教育,最重要的是帮小朋友构建一个认知雪球。刚开始,小朋友掌握的也许是一个很小很小的雪球,他有了这个小小雪球后,在不同场景下深刻理解、导向行动、不断复用,慢慢地,他关于「民主」的理解,成了他的内隐知识。当他安家立业,和他老婆、孩子发生争议,他会不知不觉地按照之前习得的知识来应对

——这就是「全局理解」导向的美德维度。

从封闭问题到开放问题

从利基理解到全局理解,相当于把零散知识捏在一起,变成雪球,刚开始雪球可能很小,

怎样将它滚动到未知?答案是好奇心。

从小小雪球到小雪球,再到大雪球、更大的雪球,驱动人类进步的总是那永恒的好奇心。那么,怎样保持好奇心呢?从封闭问题改为开放问题,不断问自己各种各样开放的问题,甚至自问自答、自娱自乐。持续保持开放的心态,你更容易适应未来世界。

依然使用我的「认知雪球」隐喻,雪球滚动,会出现不同的赛道。常见的教育弊端是只让孩子在一个赛道上练习滚雪球。比如钱钟书的父亲钱基博是国学大师,他的《韩愈文选》是我的认知写作学课程选修读物。钱钟书的妈妈是大家闺秀,同样不擅长数学。在钱钟书成长过程中,始终没有得遇数学良师。钱钟书数学低分可以考进清华,可不是天才,老爸也不是国学大师的你呢?

作为父母,要在孩子小时候尽量地带他滚动不同的雪球,让小朋友在不同的赛道上测试。

这些赛道有人文的,也有工程的,也有技术的,也有历史的,各种各样。在这种滚雪球的过程中,小朋友的认知灵活性和适应性就会变得越来越强。这也是无数人提过的跨学科真正优势所在——掌握不同的认知方式(ways of knowing)。

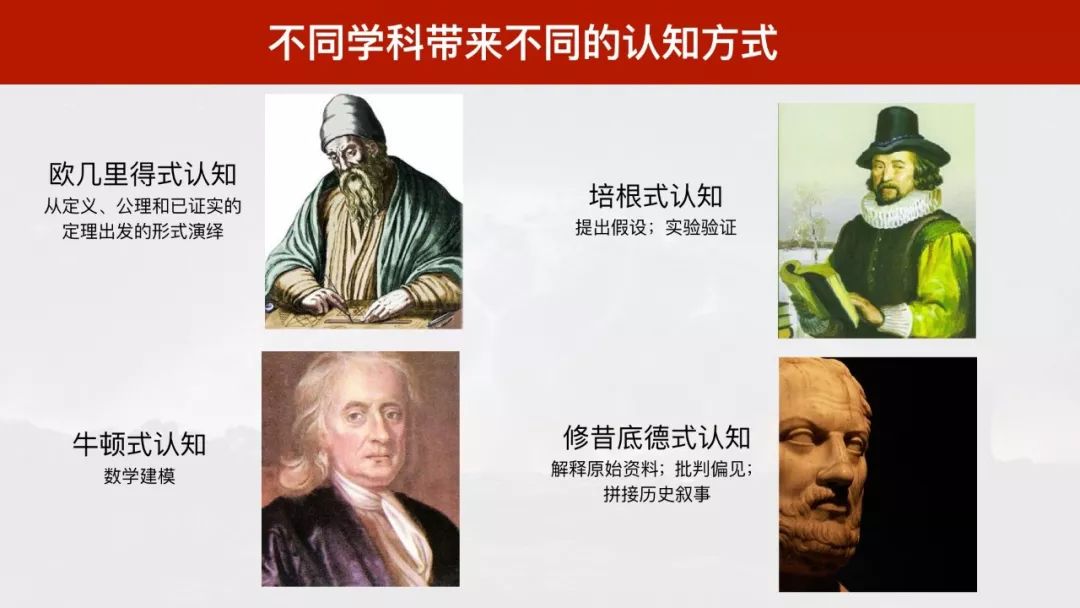

学习不同学科,更需要掌握的是不同学科的认知方式。

帕金斯认为,虽然各学科采用的具体论证方法各不相同,但绝大多数学科的认知方式都存在共同点:都重视争论和证据,强调必须证明某种主张是正确的,或者证实某种模型能够恰如其分地反映「事物背后的道理」。

每一个学科的认知方式都兼具描述、论证、解释、应用四种生活价值。

具体而言,任何一种认知方式都能够:1)依据特定的规则、使用特定的语言来描述事物,强调其特定的性质和表现。2)通过其偏好的特定争论、证据和直觉判断来论证一些主张、理论和观点。3)以同样独特的方式解释其所面临的问题。4)拥有特定的应用范围和形式。

帕金斯在著作中曾提及不同学科带来的四种常见认知方式。

第一种是欧几里得式认知

,侧重从定义、公理和已证实的定理出发,进行形式演绎。

第二种是牛顿式认知

,强调通过数学对真实世界进行建模。

第三种是培根式认知

,侧重提出假设;再通过实验来进行验证。

第四种是修昔底德式认知

,这是以古希腊的第一位历史学家命名的认知方式,它侧重收集历史上的原始资料,然后解释历史资料,并对历史上已有的他人解释进行批判,最后将资料、见解、批判拼接为一个新的历史叙事。

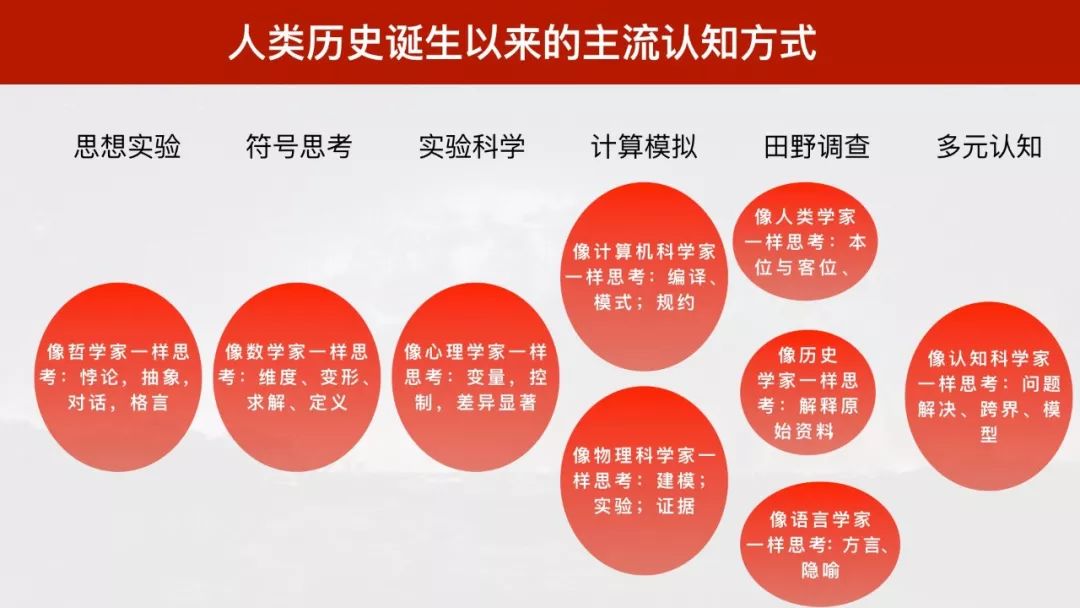

5.人类历史诞生以来的主流认知方式

我在帕金斯做的工作基础上,再往前推进一步,站在千年时间尺度,看看人类文明历史诞生以来,最主流的认知方式有哪几种?

思想实验

思想实验是哲学家常用的认知方式。

比如丹尼特的「四种心智模型」就是出自思想实验,之后得到了认知科学家埃文斯、卡尼曼、斯坦诺维奇的心理学实证研究支持,形成了关于人类心智加工的双系统理论:快思的系统一与慢想的系统二,之后发展为「三重心智模型」:自主心智、算法心智与反省心智。

像哲学家一样思考,意味着你常常使用「思想实验」的认知方式,它主要包含悖论、抽象、对话与格言四种子类。

1)悖论。

苏格拉底式提问多数时候是在营造悖论,放大对方的逻辑漏洞。

2)抽象。

哲学家的术语体系和正常人的术语体系非常不一样,会使用更高级别的抽象。美、道德、自由、意志、知识、真实、理性,每一位伟大的哲学家都构建了不同的边界、抽象级别。

3)对话。

比如东方的《论语》、西方的《柏拉图对话录》都是通过对话揭示普世的真理。

4)格言。

朱熹、尼采都喜欢写格言。斩钉截铁的坚定中,却是对人性的嘲讽。

符号思考

符号思考是数学家常用的认知方式。

这种认知方式同样有四个独特要点:维度,变形,求解与定义。求解与定义,我们容易理解,《如何解题》是数学教育的经典名作,也是认知科学家研究的「元认知」启蒙之作。不容易理解的是维度与变形,略作解释。人类只能感知四维空间,但在数学中,如何对高维空间进行降维升维操作,在数学上非常频繁。

说一个降维的例子。抽取人类心智的各种特征值,就会构建一个庞大无比的高维空间,此时,为了将其简化到人类大脑能够理解的维度,我们不得不进行降维操作。认知科学家 Joshua Tenenbaum 发明的等距映射(Isomap)算法就是在流形计算中高频使用的一种算法。再举一个升维操作的例子。深度学习诞生之前,最流行的机器学习算法少不了支持向量机(SVM),平面上很难发现的一些差异,把它放到高维空间中,它就变得差异显著了。

实验科学

实验科学是心理学家常用的认知方式。

心理学家做的最辛苦的事情是在设计各种变量,控制实验条件,求出显著差异。以人为实验对象,实验科学这种认知方式在社会学、经济学中广泛使用;以动物为实验对象,则在生物学、神经学中广泛使用;以元素为实验对象,则在化学、材料学中广泛使用。

阿西莫夫在《基地》中说,人类作为个体,很难预测个体命运;然而,如果样本足够大,则可以预测整个人类历史走向。因为人类社会不存在复本,我们不得不小心翼翼地设计各种实验,推测人性、获得真知。

计算模拟

计算模拟是计算机科学家、物理科学家常用的认知方式。

在科学诞生早期,物理学家最常用的思维方式是牛顿式认知,建模真实世界。自从上个世纪,计算机诞生之后,计算模拟成为人类社会主流的认知方式。

与牛顿时期注重建模真实世界不同,计算模拟这种认知方式注重规约。什么是规约?一个独特的机机交互协议。数据库领域的计算机科学家创建了三大范式规约;分布式计算领域的计算机科学家创建了 REST 规约。在虚拟世界中,创建一个新的规约往往意味着能够更好的连接虚拟世界,并且关联物理世界。

田野调查

田野调查是人类学家、历史学家、语言学家常用的认知方式。

以语言学家为例,一流的语言学家常常做的事情是什么?他要寻找语言中的特例,然后从特例中总结出一套规律。认知语言学的创始人莱考夫有一本著作叫作《女人、火与危险事物》。在汉语、英语中,女人、火、危险事物分属三种不同类别,但在澳大利亚原住民迪尔巴尔人的语言中,它们却是归入一种范畴。这种特例,常常引发语言学家的灵感。

人类学家也是类似,从族群、文化特例中总结出规律。比如法国人类学家列维·斯特劳斯的《忧郁的热带》来自他早期亲访亚马逊河流域和巴西高地森林的经历;中国人类学家费孝通的《江村经济》来自他对江苏吴江的开弦弓村的田野调查。

多元认知

思想实验、符号思考、实验科学、计算模拟与田野调查,它们就是人类历史诞生以来的主流认知方式。

主流意味着什么?当你滚很小很小的雪球时,你很容易接触到思想素材——那些纷纷扬扬,在天空中飘扬的雪花。从很小很小的时候,你就可以不断学习它们。当年龄越大,你对它的理解会变得越来越深刻,逐步滚动成大雪球、更大的雪球。

多元认知就意味着你综合使用多种认知方式,这就是认知科学家常用的认知方式。

认知科学有六个母亲:哲学、心理学、语言学、计算机科学、人类学与神经科学,这六个母亲,涉及上述五种认知方式。参考认知科学家的常用术语,我将多元认知的要点总结为:问题解决、跨界、模型。对认知科学家来说,他的使命就是不断求解人类心智之谜,定义一个好的问题,寻找到一个好的模型,赋予一个好的解答。

6.古典教育与未来教育

芒格的多元思维模型

像科学家一样思考,是学习这个学科的认知方式。

对于多数学科来说,一位非职业学者只需要掌握 20%,这 20% 的知识足以帮助你掌握这个学科的认知方式。剩余的 80% 是由各个学科的职业学者去涉猎的。通过多元认知的方式,从而得以更真实地理解真实世界运作的规律。