△

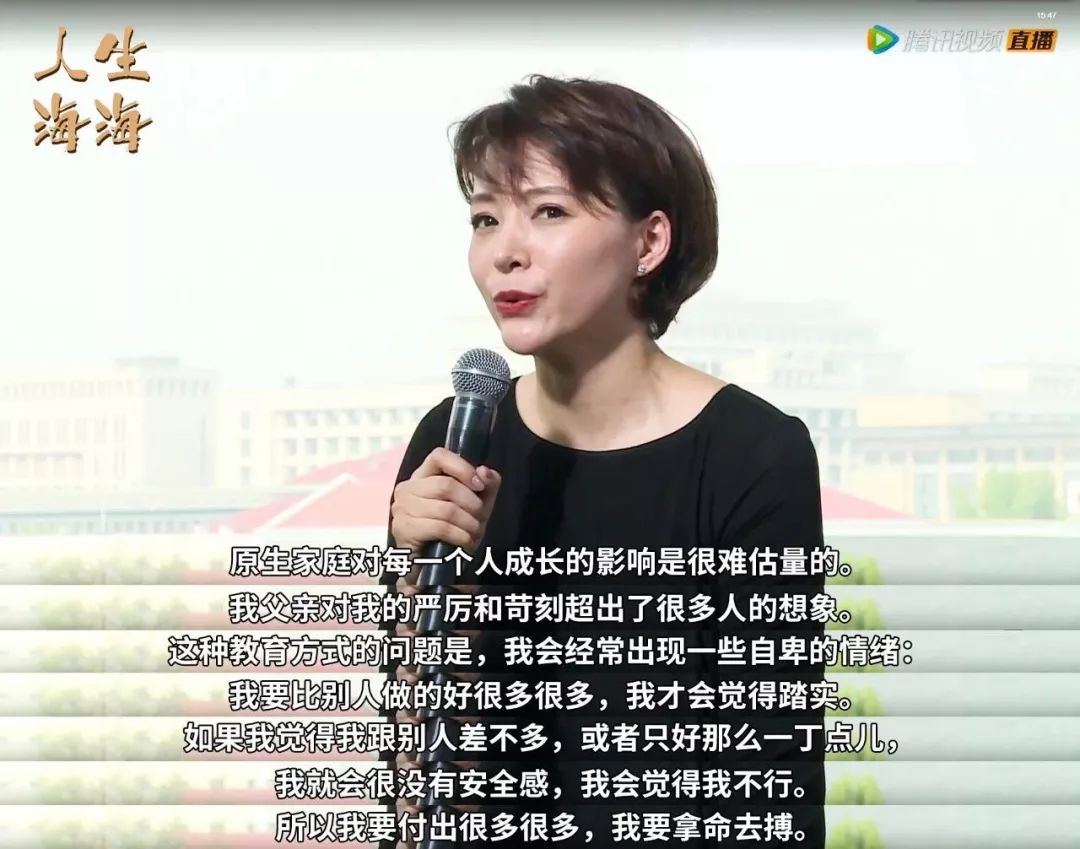

麦家新作《人生海海》发布会,董卿含泪朗读

“我要比别人做得好很多很多,我才会觉得踏实。

如果我跟别人差不多,或者说只好那么一丁点儿,我就会很没有安全感,我就觉得我不行,所以我要付出很多很多,我要拿命去搏,把事情做好,才会觉得我很踏实,我很安全。

”

这是父亲留给董卿的阴影,是童年在她身上留下的“后遗症”:

自卑情结。

常人或许难以想象,“腹有诗书气自华”的董卿,在镜头前完美从容的董卿,竟然也会自卑。

然而,就像她自己说的,“原生家庭对每个人的成长的影响是很难很难估量的”。

因为童年时期缺少认可和赞誉,她的心底至今缺少安全感,缺乏自信。

“你不要照镜子,不要买新衣服,不能有任何的文体活动。每个寒暑假做兼职,干宾馆的清洁工,一天一块钱,30天30块钱。”

在与老友麦家聊他的新书《人生海海》时,董卿再次回忆起父亲对她的严苛,原本语气温和平静的她,说到这里,也略显激动:

“他对我的严厉和苛刻超出一般人的想象。很多人难以想象,一个知识分子可以对自己的独生女儿这么样的苛刻。”

“我一个人坐在书房里面,对着电脑。天色越来越黑,可是我觉得已经没有力气站起来去开灯。电脑蓝色的光就映在我的脸上,我止不住地流眼泪。”

那是多年前,董卿第一次读麦家的信,一封麦家写给父亲的《致父信》。

在外人面前永远优雅端庄的董卿,被一段文字感动地不能自已,泪流满面。

这封信戳中了她内心最脆弱、最敏感的部分,那是一段刺痛的回忆,也是一份错位的爱。

后来,在董卿主持的《朗读者》节目中,麦家又朗读了一封写给儿子的信。

麦家《致信儿子》手稿

因为这封“中国最美家书”,两人聊起了父子情。

遗憾节目中那短短的十几分钟,说不尽这复杂微妙的感情。

只是,从那时起,两人间便建立了一种联系,那是彼此之间的默契:

父子间关系的耐人寻味,我们都懂。

而正因两人有这样的默契,在麦家说起自己

“从小就没有学会放松,一辈子紧张”

时,董卿才能立即明白他为何表情紧绷。

她“诊断”出了他身上的童年后遗症:“我想是不是因为童年时候的生活比较艰苦,比如说遭遇过贫困、或者不公平待遇的孩子在长大了之后,他的表情依然不会很开朗。”

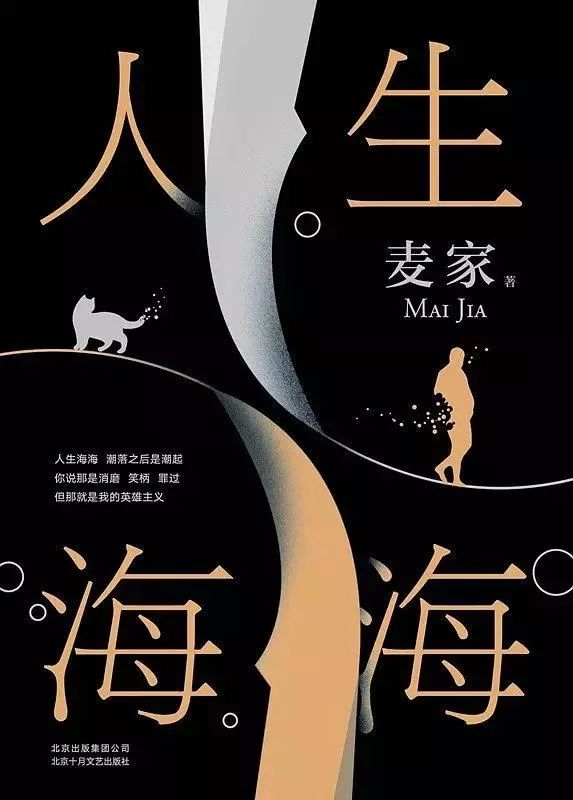

正如《人生海海》中的那句

“心有雷霆,面若静湖”。

△点击图片购买《人生海海》

平静的表面隐藏了曲折困苦的经历,遮掩了麦家细腻而充沛的感情。

《朗读者》同台两年后,麦家完成了自己新书《人生海海》,第一时间把先阅本寄给了董卿。

她读了一遍又一遍,深受触动,在书页上贴满读书标记。

为了参加新书发布会,她亲自剪辑出之前那期《朗读者》中令她记忆深刻的片段,还推掉了所有其他活动。

△董卿亲自剪辑《朗读者》与麦家对话的片段

只因她一定要和麦家说说这本书,说说书中的父子情。

发布会上,他们聊着《人生海海》中的父子情。

也借这个机缘,拾起《朗读者》留下的伏笔,继续讲述各自与父亲间曾有隔阂的爱。

这种机缘便是董卿口中的“善缘”:

“人生海海,什么事情都有可能发生,如果是善缘的话,发生的会远远超出你的想象,比想象的还要好。

”

“人必须要刻苦,必须要吃苦,要过得苦日子,后边才有好日子过。

这是父亲的生命哲学,也深深地影响着我。

”

长大后,董卿成了和父亲相似的人,同样以极高的标准要求自己,永远希望自己做到最好,尽可能地做到完美。

从某种程度上来说,是父亲的严苛教育成就了今天的董卿。

其实,在成年后,董卿已经与父亲和解:

“我们并没有不可调和的矛盾,只是说他对我有很高的要求,当时我做不到。而从一个未成年人到形成我的人生观和价值观的阶段,我就开始认同他。

没有一个父亲是完美的,就像我很爱我的父亲,但是我也很明白他会有哪些缺陷存在,可这并不妨碍我去爱他。

”

董卿聊起父亲现在的生活,语气中已满是释怀与理解,眼中满含笑意:

“他退休了,人老了,也变得越来越和善,不再冲我发脾气了,和解了,他和他自己和解,他经常会反省他过去对我的种种不是,他现在变成了一个很慈祥,和蔼可亲的老人,依然离不开纸和笔,和纸笔打交道。

每天早上起来是一份《参考消息》,每天晚上是戴着老花镜写小日记,用写工作日记的小本,写日记。

一个报社总编退休的日常。

”

而麦家的父亲已经离世,麦家不再有机会与他和解:

“我后来做了很多救赎性的补偿,但是他真正需要我爱的时候,我没去爱他,这是最让人难过的。

他不需要的时候,我再去爱他,这完全是我在进行自我救赎、自我完善而已。

”

时间不能倒回,麦家不可能重新弥补对父亲的爱。

正因如此,他才会

“在《人生海海》里的父子情深方面下了非常大的真心,放下了很多期待和祝愿。

”

《人生海海》讲述的是一个传奇而充满人生况味的故事,装载着时代与人心。

而最令董卿动容的,是书中的几对父子。

她读懂了麦家在小说中写到的每一位父亲,他们为孩子做的每一件事,都让她感慨万千。

她明白那个众人公认的最辨是非、知黑白的人,满腹道理的人,为何会突破底线,成了没有道德的告密者,令人唾弃。

她知晓一个沉默到可以把所有事情烂在肚子里的人,为何会在最后爆发出常人难以想象的倔劲。

她也清楚,是什么样的力量让一个男人挂着牌子,在祠堂前跪了三天三夜。

只因他们是父亲,而她深知父爱是什么:

“父亲的爱是一种本能”,是一种保护孩子的本能,父亲往往无法控制这样的本能。