【解毒民国】

本专栏执笔者

羊菓

。遭逢三千年未有之变局,际会八万里中西交冲,聚焦民国社会文化,羊菓为你还原民国众生的本来面相。

大名鼎鼎的《新青年》,并非一创刊就名扬天下,销路大开。自杂志创刊之日起,这个新媒体就面临着卖不出去、挣不来钱的窘境,一度“暂停休刊”达七个月之久。然而,随着主编个人际遇的改变与营销手段的巧妙运用,《新青年》从一个普通的地方性刊物逐渐成长为影响全国的“时代号角”。

正如历史学家王奇生教授所说,新文化是被“运动”起来的。其实,《新青年》的大红大紫也是被传播策略“运动”出来的。

现在,让我们回归当时的社会环境,窥探《新青年》的文化传播策略,看看陈独秀及众编辑们是如何将这一原本名不见经传的小刊物,办成红遍天下的传媒大号。

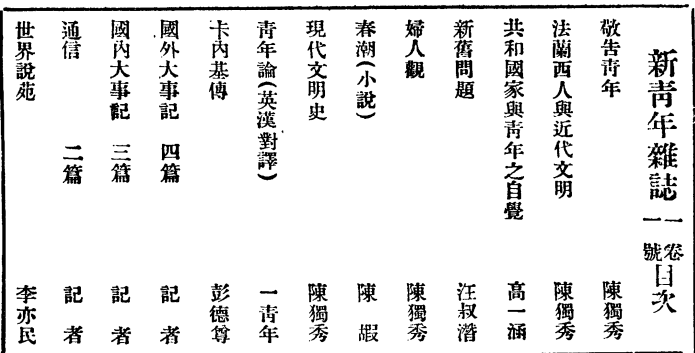

《新青年》第一卷第一号的目录

虽然陈独秀在创刊号的《敬告青年》一文中声称这本杂志“执笔诸君,皆一时名彦”,但其实是“王婆卖瓜,自卖自夸”。试看《新青年》第一卷的作者共有十八位,其中八人都没有生平信息,根本谈不上“一时名彦”;而有生平信息可查的十位作者,七位都是陈独秀的安徽老乡,另外两位尽管不是安徽籍,但自幼是在安徽生活长大的。

自第二卷开始,作者队伍才开始突破安徽籍圈子,但还是由陈独秀的“朋友圈”好友们充任。

有学者发现,《新青年》作者们大多是在1919年五四运动以后才逐渐成名的,而在此之前的三四年时间里,他们大多数人是默默无名的小人物。比如高一涵,在给杂志供稿时,还只是一个普通的留日学生。哪怕在他进入北大任教五六年后,名声也不够响亮。因为自己知名度不高而受到商务印书馆的冷落,高一涵对此还曾大发雷霆。

即便是杂志主编陈独秀本人,他在民初的知名度也不能高估。《新青年》创办一年多后,给杂志投稿的吴虞“亦不知陈独秀何许人也”。直到1917年初,经朋友相告,吴虞才初步了解这位“年四十余”的安徽人陈独秀。当时的陈独秀,对自己也缺乏自信,他曾经羞赧地向蔡元培说自己“从来没有在大学教过书,又没有什么学位头衔”。

既然缺少名家执笔,主编又非大人物,早期的《新青年》销售量比较低。第一卷出完后,因为“销路不好,暂停休刊”,使得第二卷不得不延宕了七个月才出版。至于这份杂志有没有挣钱呢?胡适曾介绍过当时商务印书馆的规矩:在不支付编辑费的情况下,一切杂志“皆有销满2000部后,其2000部以外销出之数,发行人应以版税两成交付著作人”的规定。意思是说,一种刊物销售2000册以上,出版商才可能盈利。反观《新青年》,当时每期的印数仅为1000册,所以负责承印的群益书社实际上是勉力支持、生意惨淡。

《新青年》的历史机遇是在1917年初到来。此前,在蔡元培的举荐下,陈独秀被教育部任命为全国最高学府的“文科学长”,《新青年》编辑部随之迁到北京。这不仅改变了陈独秀个人的人生轨迹,杂志的命运也随之改变。

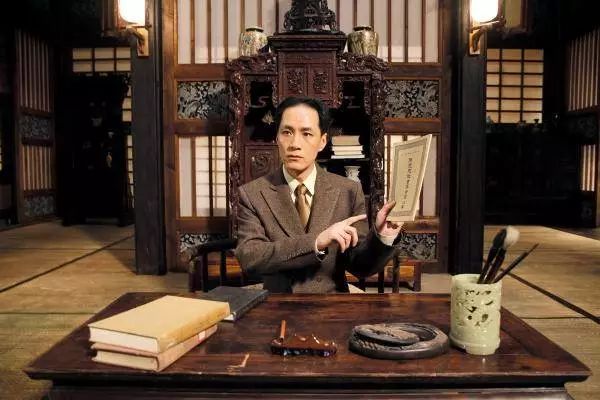

影视剧中的陈独秀

陈独秀出掌北大文科后,一批北大教师纷纷开始为杂志撰稿甚至担当编辑工作。如钱玄同、陶孟和、沈尹默、周作人等,他们不仅亲自撰稿,而且参加编辑部工作。曾经为《新青年》前两卷撰稿的作者,如胡适、李大钊、刘半农、杨昌济、高一涵等人,这时也陆续进入北大任教。因此,北京大学的文科教师们,成为《新青年》最主要的供稿群体。《新青年》的作者群开始打破初创时期依赖传统的地缘、人际关系为纽带的联合,以思想主张、价值认同凝聚同道中人。

随陈独秀北迁以后的《新青年》,从一个地方性的学术自媒体忽然成为一所全国最高学府的代表性刊物。由于众多北大教授的强势加盟,当时不少人“把《新青年》和北京大学混为一谈”,这对一般青年读者的影响力可想而知。一向走精英路线的《学衡》杂志对此颇不服气,认为《新青年》“暴得大名”是由于故意借重北大“以显其声势之赫奕”。

传媒工作者个个都想制造热点、贴热点,但是苦于既制造不出来,又贴不上。怎么制造新闻热点呢?著名媒体人陈独秀原本是有自己一套方法的。简言之就是八个字,“故作危言,以耸国民”。

在主办《新青年》以前,陈独秀曾经主办过《安徽俗话报》,又与朋友合伙办过《甲寅》杂志,按理说他是积累了一定媒体经验的。但是,这套路子用在主办《新青年》上,丝毫没有起到作用。杂志一直不温不火,处境颇为尴尬。眼光老辣的鲁迅,看出《新青年》的通信栏其实都是自说自话,他一语道破本相——“不特没有人来赞同,并且也还没有人来反对”。

编辑部迁入北京以后,有更多的北大教师参与其中,他们集思广益,为提高杂志的知名度大费脑筋。就在此背景下,诞生了众人皆知的“双簧信”——这是编辑们人为制造的一次“热点事件”。

陈独秀出掌北大文科

1918年3月15日,《新青年》第四卷第三号的《通信》栏刊发了一篇名为《文学革命之反响》的读者来信,署名为读者王敬轩(实际上是钱玄同化名),随后又以刘半农的一封长达万言的《复王敬轩书》,来对其中的观点予以一一驳斥。

“双簧信”刊登后,确实引发不少读者关注,各引来一派支持者相互辩驳。这显示了编辑们深谙传播之法,传播策略运用娴熟。但是,由于辩论的正反双方均不著名,影响终究有限。

然而,皇天不负有心人,直到一次偶然事件,《新青年》被推上舆论的风口浪尖。

1919年2月17日,作风保守复古的林纾在《新申报》上连载《荆生》,接着又在该报发表《梦妖》,对陈独秀诸人进行批判。同时,林纾在《公言报》以公开信的方式两度致信蔡元培,批评《新青年》与北大。对此,蔡元培也回信辩驳。

因为林、蔡二人都是社会名流,迅速引发舆论关注。原本不甚知名的《新青年》,被林纾当作新文化、新思潮的标靶进行批评攻击,其结果无疑是变相抬高了杂志的地位,引发大众传媒的广泛兴趣。《新青年》的编辑与作者们顺势接过“热点话题”,开足马力,既亲自辩驳反击,又转载各路评论,有意扩大影响。因为这场持续辩论,使得《新青年》声名大振,“最高印数达到一万五六千份”。谁也没想到的是,由于大名鼎鼎的翻译家林纾“自投罗网”,竟然为《新青年》扩大销路提供了绝佳机会。此后,杂志销路越来越兴旺。

紧贴热点虽能红火一时,却不具备可持续性。因为热点新闻不常有,即便有也未必次次能把握。比技术更重要的是品质,传媒人更重要的是要做品牌、抓住读者的心。持续的输出、优质的内容对读者而言更有吸引力。

《新青年》的自身定位极其精准,它就是要面向青年和引导青年。在新旧交替、救亡图存的时代环境中,它的目的就是要承担起与青年“商榷将来所以修身治国之道”的责任。青年总是容易迷茫矛盾,而又容易激昂热血,《新青年》紧紧把握了这一点,它成功成为一份引导青年、激励青年的青春读物。

《家》中的新青年

而且,杂志同人很注意塑造创作者的精神领袖形象,他们自己言传身教,主动负担起唤醒青年、引领后进的责任。尤其在受到官方打压之后,陈、胡、刘、钱等人更引发大众舆论的同情,名望与日俱增,在一般青年心目中成为英雄一般的光环人物。

巴金的著名小说《家》中,有这样一段情节:觉民说下学期他们的国文教员“要改聘吴又陵,就是那个在《新青年》上面发表《吃人的礼教》的文章的。”琴听后又是兴奋,又是羡慕地说:“吴又陵,我知道,就是那个‘只手打孔家店’的人。你们真幸福!”

由此可见,《新青年》同人在青年学生群体中已经被奉为学术明星。偶像效应使杂志进一步获得了良好的传播效果。从1915年9月创刊,到1926年7月终刊,《新青年》总共发行9卷54号,它不仅持续影响了数百万青年学生,而且是中国近现代史上现代传播媒介的里程碑式刊物。

王奇生,《新文化是如何“运动”起来的》

晏洋,《从传播学解读》

杨琥,《同乡、同门、同事、同道:社会交往与思想交融》

左轶凡,《作为青春读物的及其叙述策略》

胡适,《胡适来往书信选》