几年前,江苏省档案局出版《江苏省明清以来档案精品选》一书,在其中的常州卷中,常州地区临时流通币(简称常临

币)入选该精品选,是我市唯一入选的钱币类精品档案。

常州晚报记者探访了我市几位常临币藏家,他们带领我们走近和认识了这一少见币种。

该图案意象为常州某一地名,你能猜对吗?

抗战时期,通货膨胀,金融秩序混乱,“找零”困难,常临币“应运而生”

在常州,要找到那些常临币的玩家并不难。常州市职工钱币研究会下面就有个常临币分会,成员十几个人,都是收藏常临币的老玩家。像张国民、顾玉生、丁榴均等人收藏常临币已有三四十年的历史,而像陈亚平等人玩常临币时间较短,也有十多年的历史。这些常临币藏家手里都有至少上百个品种的常临币,聊起常临币,每个人都能侃侃而谈。

据陈亚平等人介绍,常临币是特殊历史时期的产物。“1937年日本全面侵略中国,同年底,上海、南京、苏南等地国土沦陷。沦陷初期,流通的主币以法币为多,并有少量银元,辅币大多是清末民初的旧铜元。因战争加剧,日本侵略者抢购、强购,市场物资严重短缺,货币贬值,以致铜元多为群众收藏,不愿拿出交易。再加上国民政府的法币无法运到沦陷区,造成老百姓交易中找零钱困难。”他们介绍,在此背景下,常州地区开始出现临时钱币,而且大都由商家自行设计制造然后在市场上流通的。

除了常州,苏州、上海、浙江等为数不多的几个地方也出现了临时钱币。“但常州的临时币最有名,连大英博物馆都收藏了。”丁榴均说。

金属、纸质、骨质、竹质、牛角……常临币形式多样,有约定俗成的规矩

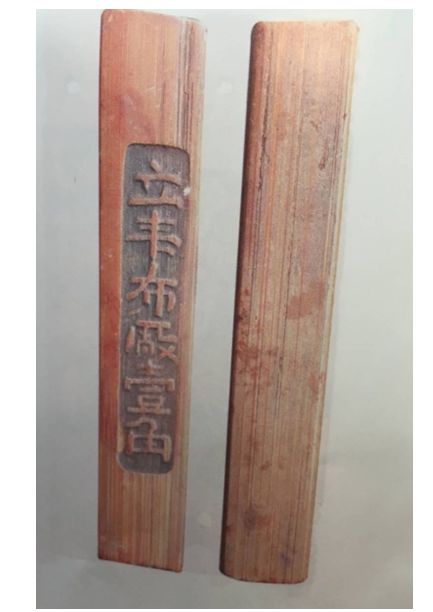

竹筹是常临币的一种

“一开始,有的商家用邮票暂代辅币使用,后来很多商家用毛笔在小纸块写上‘壹分’、‘贰分’币值,钤上店章,当做小额钱币在本村或本镇使用。随着越来越多的商家制作临时币,市面上开始出现临时币的制作商。”据常临币分会的几位藏家介绍,当时的常临币的材质分为金属、纸质、竹质、骨质等,金属大都为圆形,竹质和骨质为长方形,又被称为筹。“最初面值多为一分、二分和五分,后来随着通货膨胀的加剧,开始出现几角、几元的临时货币。”

常临币的流行时间很短,时间集中在1938年至1940年间。之后,随着汪伪政权高压推行“中储券”,常临币才退出流通。“这期间,无论国民党政府还是日本侵略者都无暇顾及临时钱币的管理,造成常临币除了材质不同外,形状和形式五花八门。”常州晚报记者从藏家手中看到,同一个一分面额的临时币,就有不下五种的样式。虽然样式不同,但相同的是每个临时币的背后都写有商家的店名和一些数字。“像这个背面写着王永记和数字1238,王永记既代表商家又代表临时币的制造方,1238是序号,代表这枚临时币是该商家制造的第1238个钱币。”陈亚平等人介绍,尽管官方没有统一管理,但制作金属临时币时大家约定俗成都遵守这两条规矩的。

常临币上有很多老地名和老建筑,看到它们,仿佛看到了那时的老常州

以地名命名的常临币

在金属临时币上刻上常州老地名和老建筑,是常临币的一大特色。藏家张国民介绍,常临币上以桥命名的极多,如:湖塘桥、马杭桥、漕溪桥、牛塘桥、港桥、青城桥、礼嘉桥、泥河桥、寨桥等。“常武地区是水乡嘛,这也从侧面反映了咱们江南水乡的文化。”

在几位藏家展示的常临币中,有一个刻有“陈渡桥”的五分币。“我们这些五六十岁的人一看就知道,上面刻的是以前老的陈渡桥。”陈亚平小时候就在这座桥边长大,他对这座老桥有很深的感情。“桥是石拱桥,挺窄,下面是北塘河的河水,我小时候,那里还是乡下,我经常从桥上下去,去河里捉鱼、游泳。”后来疏浚航道,老的陈渡桥被拆除。

另外一枚金属常临币上刻有“郑陆桥”三个字,和一个石拱桥的图。据张国民介绍,图案上的郑陆桥已经不是现在的郑陆桥。“郑陆桥屹立在南运河上,也是疏浚航道时被拆除的。”

除了老建筑,常临币上的老地名也经常勾起陈亚平等人对老常州的回忆。比如,一枚写有“丫叉浦”三个字的常临币就很容易让人产生回忆。“现在的80后和90后估计都不知道这个地名了,原来丫叉浦就是现在浦前的位置。当时,那里有两条路像树杈一样张开伸向不同的两个方向,所以那里才被称为丫叉浦。”陈亚平说,他的外婆就住在丫叉浦,小时候,他经常到那里探望外婆,所以,他对该地名感情很深。“现在,和老朋友聊天,我们仍旧说丫叉浦,而不是说浦前。”

常临币上的文字别具一格,见证常州方言特色和常州商人的经营之道

在这些收藏中,常州晚报记者发现相同地方不同商家发行的临时币,经常出现地名不同的情况。黄丹镇的5枚临时币中有3枚将“黄”写成了“横”,前黄镇的铜元、纸券临时币上均有将“黄”写成“横”的情况发生。

最早,张国民以为是错字。“前黄镇是咱常州较大的一个镇,还有著名的‘前黄中学’,镇上商家的文化应该不低。而且,钱币制作精整,文字规范,制作者文化素质应该不低。”后来,张国民经过思考后认为,临时币中错字的出现,应该和常武地区的方言有很大的关系。“在咱们这边的方言中,‘黄’和‘横’是同音字。这可以看出常武地区有同音字通用的习惯。”

几位藏家的常临币中,有一个字出现非常频繁,这个字就是“和”。这些和字,有的是用篆书书写,有的是用楷书书写,还有的是用艺术字。

张国民等人认为,“和”字出现的频率之高,从侧面反映了常武地区商人的经营之道。“常州人经商讲究和气生财,礼貌待客,处事心平气和,服务态度温和,才能生意兴隆,发财致富。”