扫码关注视频号

提前预约JAC老师直播

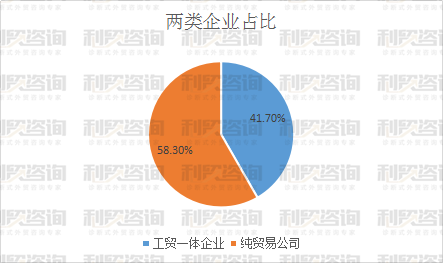

本分析来自于我们深度接触的3921家外贸企业,排除掉其中的央企和国有企业,总计3907家私营企业。

在培训市场上,很明显贸易型公司更加活跃,因为贸易型公司的老板大多是外贸出身,会选择继续学习外贸相关的知识,技巧或者思路。而很多内外贸兼有的工贸一体企业并不会真正的拿时间来了解外贸的知识,他们更关注公司内部的总体管理,所以在一些管理课程中,这些老板更加活跃。

也正因为如此,很多工贸一体企业的外贸决策,外贸营销和外贸销售居然远远落后于自己供货的贸易公司。

老板并不是外贸出身,又不关注外贸,对于外贸经理或者外贸员工的合理化建议采取了如同白皮书三所说的那种态度和处置方法,做的不如贸易公司也真的难怪。

今天我们重点来分析现在外贸企业的总体架构,然后提出一种全新的经过事实检验的架构。

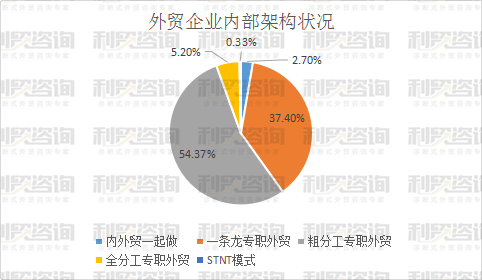

现在的外贸企业存在四种主要架构:内外贸一起做,专职外贸部但是一人一条龙,专职外贸部职能分工出现或者完善,STNT模式。

估计很多人很意外,居然有公司是内外贸一起做,这种企业一般存在于两种状况,例如,某些电子类产品配件,客户在中国都有生产基地,不论是先搞定国内再搞定国外,还是先跟国外合作,后跟国内建立业务,都是一个人完成;另外一个情况就是老板的心态有问题了,他们总觉得外贸业务天天坐在电脑前面没事可做,于是派他们连内销客户一起做了。

专职外贸包括三个环节,营销,业务,跟单,一条龙是指一个人全部干完;粗分工是指要么有专职营销,要么有专职跟单;全分工是指,营销,业务,跟单全部有专职人员。

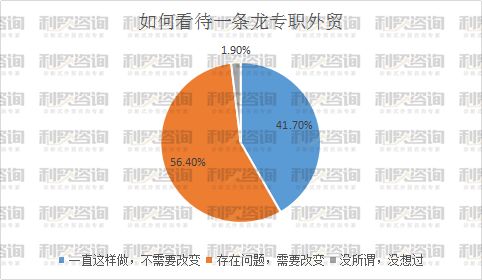

一条龙专职外贸的比例达到了37.4%,这部分管理层在看待这种模式时,大体有三种情况:

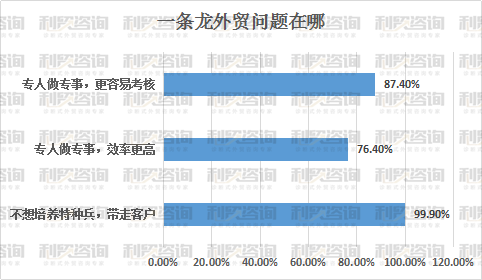

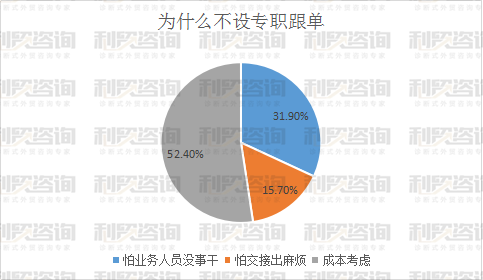

我们对认为存在问题的41.7%进行了调研,大体得到如下结论,以下三种原因被提及最多,提及这三条原因的比例图如下:

99.9%的管理层认为一条龙是培养特种兵,有存在客户被带走的风险,所以要改变。

这个结估计永远打不开,就如同黄袍加身的赵匡胤总是怕将领们再来一次干掉自己扶持别人一样的道理;

但是我始终认为改变这种模式的根本原因应该是调查中的另外两条:专业人做专业事效率更高,也更容易建立完善的考核激励制度。

粗分工中,选择设立专职营销的比例更大:

很大的原因是老板们认为营销这个事情更重要,没有营销就没有询盘,而跟单却是消耗职能,大部分老板并不愿意支出这部分成本。

设置了四个问题,反复的询问,得出了如下的结论:

企业选择设置专职跟单,更多的是基于管控需要,只有12.1%的企业管理层选择跟单是因为解放业务员,让业务员有更多的精力投入到业务中,创造更好的业绩。

不设置跟单的企业更多的考虑成本问题,因为他们觉得跟单是消耗部门,无谓增加成本,这个类型的企业算账从来只看表面,没看到深层次损失,业务员把大部分精力放在跟单,没时间盯紧新客户,就会引起营销资源投入浪费,新客户进入困难。

这种损失似乎更大。

15.7%的公司,考虑到业务员更加熟悉客户,客户也更加希望是自己熟悉的业务人员为自己服务,交接中,容易出现各类问题,引发客户流失。

实际上这个情况的出现,大多是因为企业内部没有建立客户画像(商业画像和私人画像),所以只有当事人了解,第三方完全没法真正了解,据利贸咨询的服务实践表明,建立客户画像后,交接过程基本不会出现实质性问题。

怕业务人员没事干,这个选择实在是让利贸咨询团队不解,实际上可能老板也根本不知道外贸人员每天应该干些什么,万一把工作拿走,没事干,看着多难受。

实际上通过白皮书的第四部分,大家可以看到,一件大家以前认为简单的工作,实际上非常复杂,如果业务人员能够把事情一件件做透,需要大量的时间,他们根本不会有时间做所谓的跟单或者营销工作。

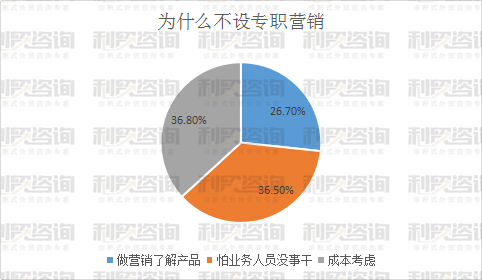

这个选项在“不设置专职营销的原因”调查中出现:

通过营销来了解产品是我做了这么多年外贸从来理解不了的一个解释,这么多年了居然一直存在;

另外两个选项,已经做过分析,不再累述。

企业的管理者真的是凭借是不是忙来评估业务员价值,这也就很难怪一直有那么重的加班思维了。

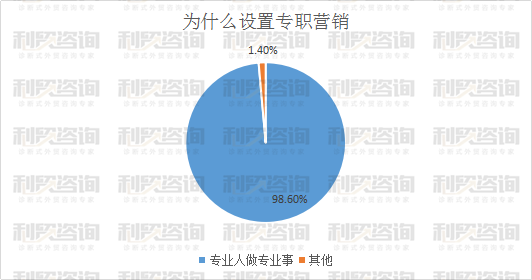

这个调查就一边倒了,营销重要,所以需要专人做专事来提高询盘数量。

在询盘向订单转化率不够高的时候,增加询盘数量的确是解决问题的一个选择,但是,最根本的应该是提升业务员的能力,充分利用已有营销资源,提高转化率。

全分工模式的比例只有5.2%,很多人可能会以为这些企业应该规模很大,资金实力雄厚,但是事实却是,我们并没有从这类企业的资金实力,规模,销售额等方面找到共性,因为其中有几个亿销售额的实力企业,有几千万销售额的中小型公司,更有产值没破千万的初创型企业。

真正的共性在于老板的意识端,更崇尚团队,分工,专业,更舍得投入进行布局。

需要说明一下的是,在统计里,我们把阿米巴模式的企业算进了全分工类型中,数量很小,都属于几百人,上千人甚至几千人的大型外贸公司。