节前推荐一篇深度好文,需要静下心来阅读哦,不过也可以先收藏~

文章来自:解题者(fantastic_fox)

作者:肖璟(狐狸君)

2006年的时候,日本电视台NHK制作了系列纪录片《穷忙族》。

穷忙族(Working Poor

)

这个绝望的群体整天拼命工作,却看不到回报,贫穷是他们无法摆脱的宿命。

比如34岁的临时洗车工小山良人,高中毕业后从事超过二十个工种,却大多是学不到技术的短期工作。现在也只能同时打几份零工,即便拼命工作收入也没增加多少。

“每天都很忙,却看不到回报。”

好友L自己在创业,却也有类似的苦恼:“公司做了两年多,基本没有自己的时间,一周六天,每天能在11点前回家我就该偷笑了。可是我的项目总是增长乏力,一个接一个死掉了。”

当然还有那些每天5点半起床背单词11点才去睡觉、成绩却一直没有提高的学生们。

每天晚上啃完书、加完班瘫在床上时,可能我们都会有同样的困惑:“

我都这么努力了,为什么却得不到回报?

”

我们把这种现象叫做“

努力的陷阱

”。

有人会把“努力的陷阱”简单归因成效率问题,其实不然。

效率低

的确是原因之一,却不是全部——比如前文提到的L先生,他的团队执行力特别强,效率并不低。

L最大的问题,是他的公司没有清晰的愿景。因而他频繁地更换创业方向,以至于很多过往还算得上成功的项目,在更换了创业方向后都失去了价值。

比如他曾在两个月里头迅速为旗下一个公众号积攒了10万粉丝。然而,在公司换方向后,由于目标用户跟原先不一样了,他便将公众号低价出售了。

这便是“努力的陷阱”的另外一个原因——

效用低

。

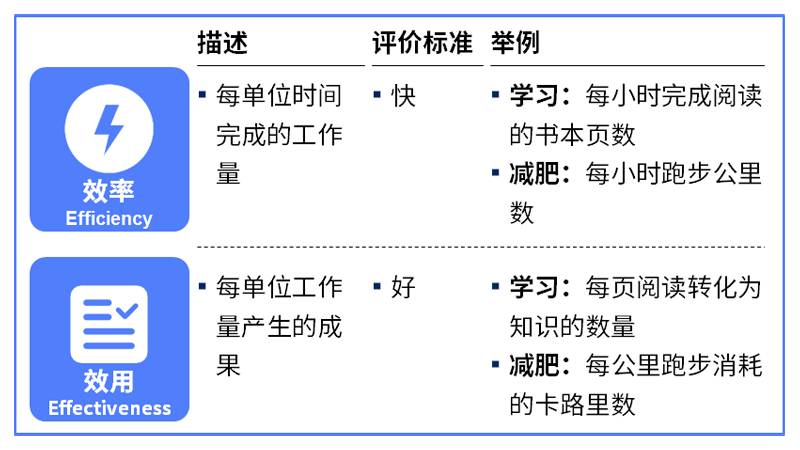

稍微解释一下效用(Effectiveness)和效率(Efficiency)的不同:

这里顺带引出一条超级无敌简单的公式:

容我再啰嗦几句前面读书的例子:

* 回报:

一定时间内获取的知识数量

* 效用:

读完每页书后获得的知识数量

* 效率:

每小时完成阅读的书本页数

* 总用时:

总共度过的时间

就算每小时完成阅读的页数再多(效率再高),假若没有好好的把书中的内容内化为自己的一部分(效用太低),读了也白读。

回过头来看看前面提到的两个案例:

对于穷忙族小山而言,他最大的问题其实是

效率

——频繁的跳槽导致他没有一门精通的手艺,因而也只能一直从事低效率、重复性的机械劳动。

而对于L先生来说,虽然项目都能高效率落地,

效用

却是他更大的瓶颈。

既然效用和效率两手都要抓,针对不同类型的“努力的陷阱”,我们自然需要不同的解决方案。

诀窍1:确认目标

在抱怨“努力却得不到回报”之前,你必须

先搞清楚你想要的“回报”是什么

。

对于一个公司来说,所谓“回报”就是

不断地接近企业愿景

。

前文也提到,L先生的公司最大的问题就是没有企业愿景,所以一直都陷在盲目试错的过程中。用雷布斯的话来说,就是在“用战术上的勤奋来掩盖战略上的懒惰”。

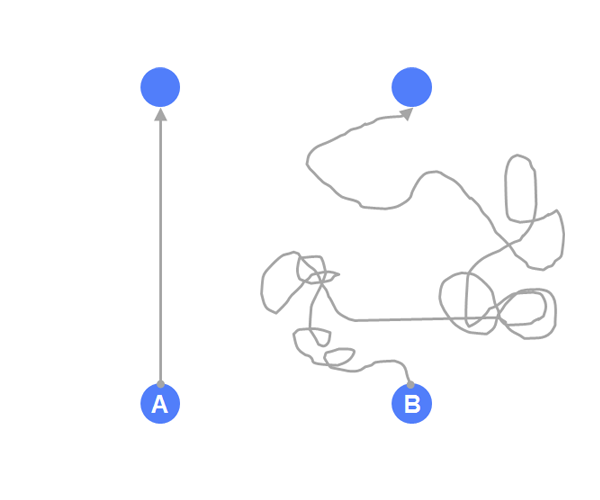

让我们看看下面这幅图:

A和B两个人的起点一致。

A一开始就搞清楚自己想要的“回报”是什么,于是径直往目标走,不做无用功。

B却不然,他可能在多次试错、绕弯路之后才幡然醒悟,才知道自己想要的“回报”是什么,但这时候已经做了太多无用功了。

有些时候,停下来先想一想你的目标是什么,可能比什么都重要。

公司需要愿景,你自己也需要人生目标。

至于怎么找到你的人生目标,不妨参照下我在早前的文章

《做个不绝望的聪明人》

中提到的方法。

诀窍2:做好资源配置

资源指的是

你所拥有的生产资料

,包括你的知识技能、时间、资本、团队、人脉等等。

要做好资源配置,不得不提的是

二八法则(The 80/20 rule)

。

麦肯锡常用的思考工具里,被最广泛提起的概念除了MECE(不重不漏法则),应该就是80/20了。

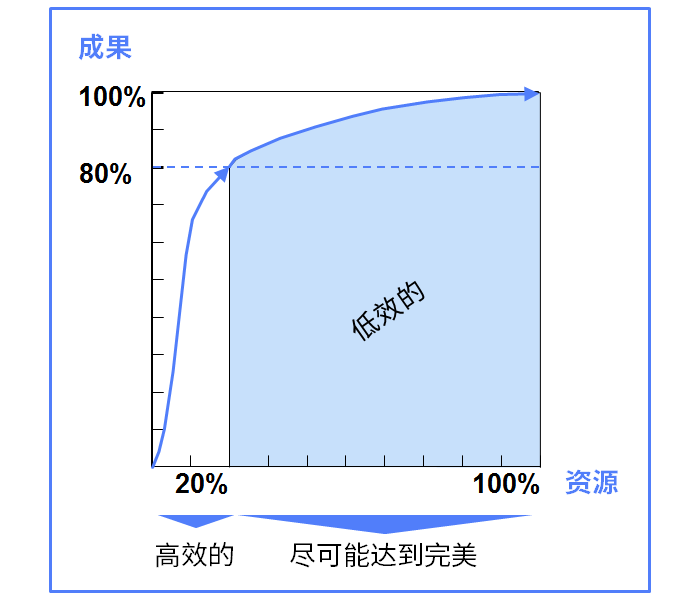

二八法则说的是,往往你可以用完成一件事情所需所有资源的20%,就达到你想要的80%的效果。因而,我们应当把资源配置在能带来最大效用的事情上。

针对个人努力而言,做好资源配置有两个特别重要的维度:对外

顺势而为

,对内

扬长避短

。

“站在风口上,猪也会飞”,就是因为那头猪选了效用最大化的方向。

如果纯粹从商业角度考量,判断方向最最重要的标准,是

供求关系

。当某个市场供不应求时,自然是最容易赚钱的时候,这就是所谓的“红利期”。

所谓“顺势而为”,指的就是尽可能抓住每一个存在红利期的机会。

以我自己为例:我刚加入麦肯锡金融机构组时,在麦肯锡服务传统金融领域的资深专家很多,我知道我就算花上4、5年也拼不过他们。

与之相对的,那时候互联网金融领域刚萌芽,基本没人懂这一块,这个领域的人才供不应求,正处于“红利期”。

于是我主动跟老板说,金融创新(当时还没有“互联网金融”的概念)这块我来负责吧,我以前在互联网公司待过,也在互联网领域创过业。

于是我抢占红利,把几乎所有时间都花在互联网金融相关项目上,渐渐成为公司最了解互联网金融的人之一,写专栏、出版了一本关于互联网金融的畅销书(《风口上的猪》),结识了一堆行业专家。离开麦肯锡后,不少同事遇到互联网金融领域的问题,还是会给我打电话。

需要注意的一点是,随着市场变化越来越快、信息越来越对称,各个领域的

红利期越来越短了

。

比如前几天跟一个律师朋友聊到,早前因为资产证券化很火,所以这个领域的律师特别吃香。然而随着监管明晰、门槛降低,大多律师都可以做了,没多久这个红利期也就过去了。最近的热点又变成了ICO,于是研究这方面的律师也随之声名鹊起,但这个红利期有多长也不好说。

把握市场动态,适时调整资源配置也很重要。

每个人都有自己独有的资源禀赋。了解你擅长什么,可以

把更多的资源匹配到自己擅长的事情上

。

以知识技能为例,比如说我妹妹,她的天赋在设计、绘画上,从小她一进画室便放着光,觉得画画很开心,想要什么就画什么。不过她偏科严重,理科成绩常常不尽人意。中国教育更多的是强调“均衡”,家里人自然不断督促她好好“补短”。

好在她没有被爸妈左右,一直在坚持深耕她的闪光点。后来,她考上了有“时装界哈佛”之称的法国ESMOD学院学习服装设计,现在在上海开始做自己的服装品牌。

知道自己擅长什么不擅长什么,还有另一个重要启示:你可以

把自己不擅长的外包给其他团队成员或第三方

。

前几天和我的前老板闲聊,提到现在他做 to-B 的生意,时不时会有需要应酬搞关系的场合。他坦率道:“这方面我确实不喜欢,虽然说硬要我上我也不是做不来,但我团队里头有人天生就擅长做这一块,而且他也喜欢做。花同样的精力,他可以带来10分效果,我可能只能带来3分,自然是他更适合做这个事情。我就专心做好产品就好了。”