如此精密的解剖结构,是怎样从零开始突变产生的?

从感情上不愿意相信随机突变能产生复杂的结构,是攻讦进化论最常见的原因。

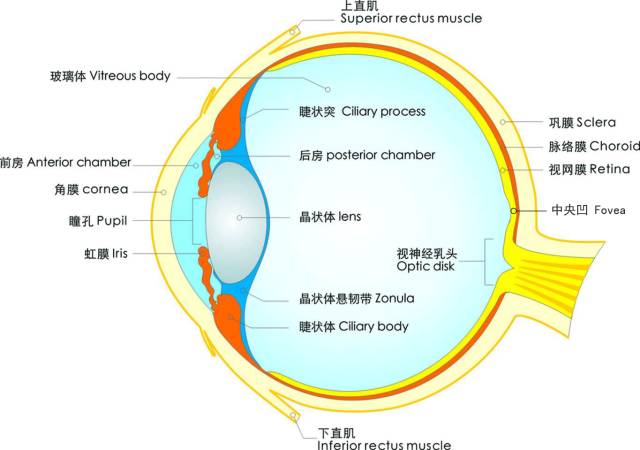

比如许多人看到眼睛的解剖结构都会不由自主地问:什么样的突变能从从零开始,把顽肉改造成这样精密的光学系统?

这种困惑首先来自一种误解,即认为感受光刺激是一种「特异功能」,感光细胞和普通细胞有巨大的差异——其实不然,任何生物需要感受光刺激,只需富集色素即可,不同的色素会吸收不同频率的光,将其转变为化学能。

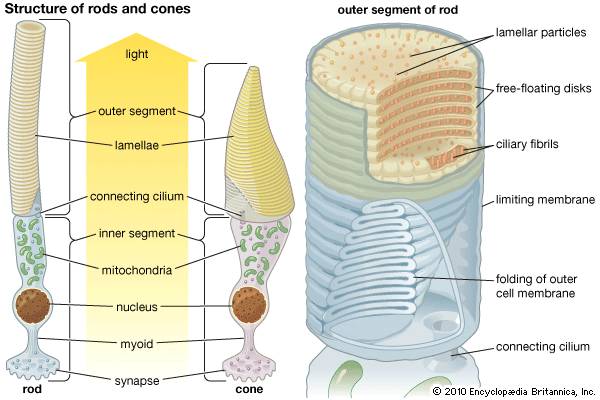

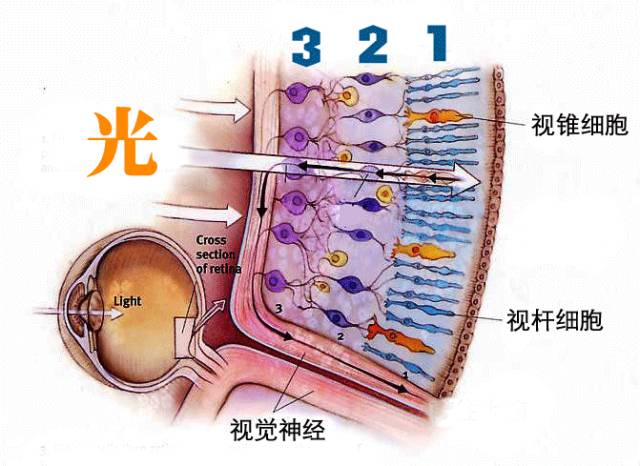

比如人眼的视杆细胞就用视紫红质感光,甚至可以在黑暗处捕捉到单个光子;而视锥细胞用三种不同的色素构建了三原色的彩色视觉。

·

人眼的感光细胞,相比普通细胞,它们最显著的特征就是有厚厚一大摞膜结构,上面满是感光用的色素

另一个最常提到的例子是眼虫。这类单细胞生物属于古虫界,既不是动物也不是植物,既能光合作用也能主动摄食,它们的鞭毛基部粘有一小团类胡萝卜素——自然界最常见的色素——受鞭毛遮挡,这团色素会因为不同的朝向吸收不同剂量的光能,反馈为鞭毛的摆动方向,最终帮助眼虫游向光亮的地方,促进光合作用。这个功能非常类似眼睛,所以那团类胡萝卜素就被称为「眼点」。

·

三只眼虫,绿色的胶囊状小颗粒是叶绿体,白色的卵状大颗粒是光合作用积累的淀粉,红色斑点就是眼点

其次的一个误解,是认为「人进化出了人的眼睛」,然后质疑人眼周围是毫不透明的肌肉和骨骼,不可能突变出光通路需要的透明组织,但眼睛的进化历史要远远长于人类这个物种的进化历史,甚至长于脊椎动物的进化历史——在遗传学和发育学的研究中,我们找到了一些关键的基因,比如 PAX6 基因。

这个基因源自所有两侧对称动物的共同祖先,在神经系统和眼睛的发育中发挥着关键作用;而且高度保守,哺乳动物的 PAX6 基因可以在昆虫身上发挥一样的功能,这意味着动物界 30 多个门的眼睛在进化的极早期有相同的来源:一个覆盖色素的凹陷,并没有成像功能。

·

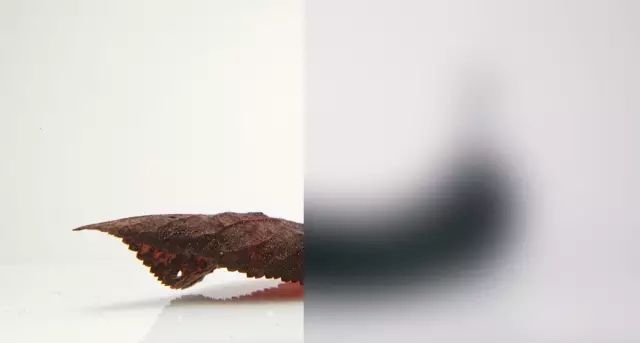

扁形动物门的三角涡虫,它的眼睛非常接近我们共同祖先的眼睛:就是两个铺有色素的凹陷,一些神经细胞伸入凹陷,感受光刺激引发的化学反应

·

左边是我们看到的图像,右边是三角涡虫看到的图像

但这是一个好的开始,凹陷不但能保护脆弱的色素,更能大致区分光线的来源,这对趋利避害很有帮助。在此基础上,动物界用 5 亿多年的时间,平行发展了 40 到 60 个谱系,进化出了许许多多更加精致复杂的眼睛,尤其是脊索动物门的脊椎亚门、软体动物门的章鱼目和节肢动物门的昆虫纲,代表了视觉进化的三个顶峰——当然,也共用着高度相同的 PAX6 基因。

·

昆虫纲,雄性四节蜉蝣的三只反射单眼(淡蓝色)和四只折射复眼(橙色和褐色)

问题集中于脊索动物门,我们眼睛的早期形态在文昌鱼身上体现得最多,也研究得最充分——文昌鱼虽然被称为「鱼」,但它属于头索亚门,远比鱼所在的脊椎亚门更接近脊索动物门的祖先,是难得的活化石物种。

文昌鱼身体含水量很高,非常透明,有一条卷入体内的神经索贯穿头尾,这条神经索两侧分布着许多感光细胞,其中含有视黑蛋白,对蓝光敏感。而脊椎动物的中枢神经系统,包括大脑和脊索,在胚胎发育上也都源自这条卷入体内的神经索,只是发达得多。视黑蛋白在我们身上与生物钟的昼夜节律有关。

·

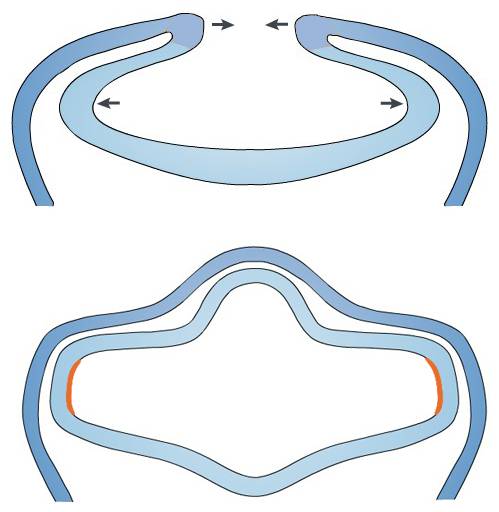

妊娠四周的人胚胎,背部的细胞(神经板)正在向内卷(蓝色),它最终将会发展为中枢神经系统

特别的,在文昌鱼的神经索前端背面,受 PAX6 基因控制,还有一个较大的带色素的杯状凹陷,里面分布了两列感光细胞,我们称为「额眼」(Frontal eye)。这个结构与我们的双眼在进化上同源,其中的感光细胞与我们的视锥细胞和视杆细胞同源,带色素的凹陷与我们的视网膜上皮同源。

·

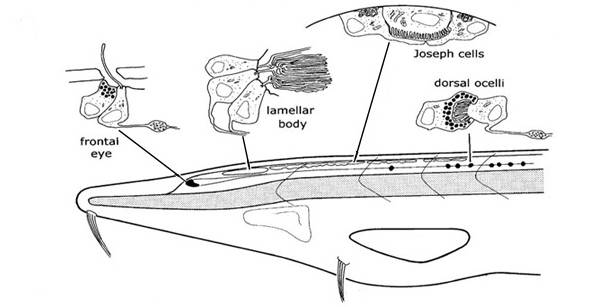

文昌鱼的几组感光器官,包括额眼(Frontal)、板层小体(lamellar body,可能与我们的松果腺同源)、约瑟夫细胞(Joseph Cell)和背单眼(dorsal ocelli)

也就是说,脊索动物的眼睛在进化早期随着神经索的发育卷入了体内,不再暴露于体表,但当时的组织高度透明,原始的眼睛在体内仍可以感受光刺激。此外还要特别注意,这个内卷还反转了眼睛,使得左边的感光器官要穿透组织看右侧,右边的感光器官要穿透组织看左侧。脊椎动物的早期胚胎中也是一样,即将发育为眼睛的凹陷来自内卷的神经管,左边朝右,右边朝左。

·

神经板内卷成神经索,外层蓝色代表体壁;内层浅蓝色管道代表卷入体内的神经管,将来发育成中枢神经系统;橙色代表神经管两侧将要发育成眼睛的凹陷

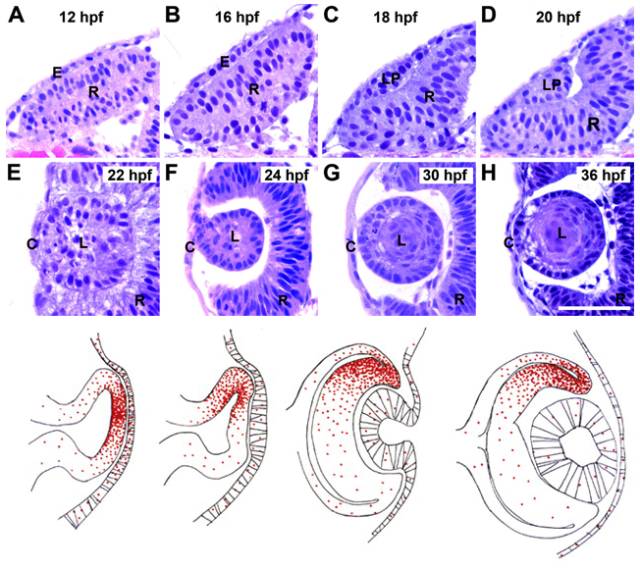

通过对脊椎动物胚胎发育的进一步研究,比如对斑马鱼胚胎发育的研究,我们发现,随着组织越来越不透明,脊椎动物再也不能左眼看右,右眼看左,这对将要发育成眼睛的凹陷还要再次翻转,而且随着翻转程度加深,一部分体壁上的细胞会填入凹陷,发育为角膜、玻璃体、晶状体等屈光结构。

·

斑马鱼胚胎中眼睛的发育历程,上方为显微照片,下方为示意图,可见原本朝向左侧的凹陷逐渐翻过来朝向右侧,卷成碗状,同时开口处的细胞移入碗中,发展为晶状体等屈光结构

到此为止,脊椎动物的眼睛进化就大局已定,更复杂的眼睛,比如人眼和鹰眼,都只是在这个结构上细节修饰,无法掩盖一个巨大的问题:

我们的眼睛本来用于穿透组织观察身体另一侧的光线,第二次翻转也只是将错就错,所以现代脊椎动物的视网膜仍然尴尬地「长反」了——外界进入眼睛的光线,先要穿过密密麻麻的血管、神经细胞、感光细胞的细胞核,最后才抵达观光细胞的色素部分。

·

光从左侧进来,但我们的感光细胞却朝向右侧,完全颠倒了

这给我们带来了很多麻烦,除了降低分辨率,神经细胞穿出眼球的地方(即第一张图中的视神经乳头)无法覆盖感光细胞,会形成一个盲点;感光细胞也很容易与视网膜上皮分离,头部创伤常造成视网膜脱落——这都再一次印证了进化的普遍规律:新结构都来自旧结构,不能凭空出现。

作为比较,软体动物门的眼睛进化就幸运得多,它们没有神经板内卷的发育历程,视觉凹陷一直暴露于体表,其进化历程就更加方便直接:随着凹陷程度加深,顺利地发展为小孔成像,进而发展出晶状体,乃至虹膜和角膜等结构。这一系列过程都保留在软体动物不同的类群中。

·

鲍鱼属腹足纲古腹足类,它们的眼睛就是一对柄端的凹陷

·

鹦鹉螺属头足纲鹦鹉螺亚纲,它们的眼睛是一个水室,用小孔成像模糊分辨轮廓

·

蜗牛属腹足纲异鳃类,它们的眼睛封闭起来,充满透明组织,可以更好地屈光

·

凤眼螺属腹足纲新腹足类,它们的眼睛有晶状体,可以更清晰地成像

·

章鱼属头足纲蛸亚纲,它们的眼睛在解剖上酷似人眼,但更加合理,没有视网膜长反的缺点

软体动物门丰富多样的眼睛体现了不同程度的进化压力对视觉系统的塑造,越是生活环境复杂,运动活跃的类群,其眼睛结构也越复杂,这个从比较解剖学建立起来的进化路径是反击神创论的经典案例——遗憾的是在媒体宣传中出了偏差,常常被误解为人眼的进化历程。