引子:

民国时期,有一个团特别牛气,培养出一大批司令和将军,此团的营长后来都成为了集团军司令,连长都是将军,而团长的名声却不是很大。这个团就是孙中山先生的警卫团。

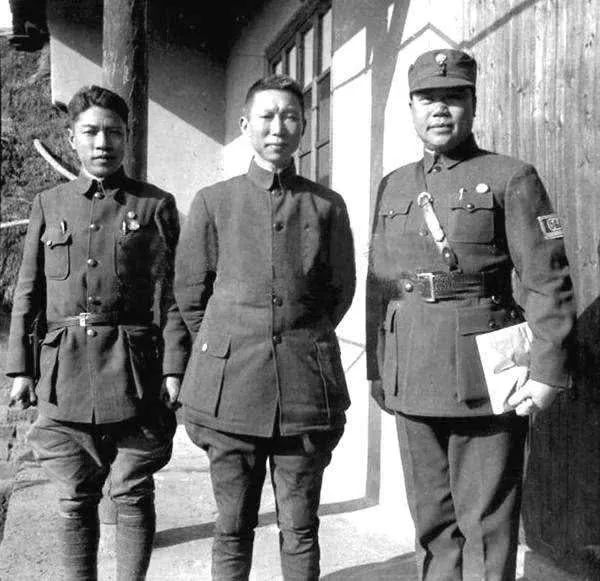

1922年,邓铿从粤军第一师抽调薛岳、叶挺、张发奎三个营成立总统府大本营警卫团,派参谋长陈可钰担任团长,李章达、蒋光鼐先后担任副团长(团附),负担孙中山先生总统府大本营的警卫和保卫工作。

粤军第一师训练有素、装备精良,是粤军的精华所在,原来隶属于陈炯明第一军的序列,但是粤军第一师师长邓铿坚决支持孙中山,与陈炯明分道扬镳,他的第一师为国民革命培养了一大批将领。

从孙中山先生的警卫团可以看出,薛岳、叶挺、张发奎三名营长后来都成为了集团军级别的司令。

薛岳是第一营的营长,是粤军“三剑客”之一,抗日战争中指挥了四次长沙会战,有抗日“战神”之称。

1937年,薛岳被蒋介石任命为国民革命军第十九集团军总司令,从此成为了国民党集团军级别的总司令,参加了淞沪抗战,

1938年薛岳调任第一战区第一兵团总司令,他后来被授中华民国陆军一级上将。

叶挺,是警卫团第二营营长,后任国民革命军第四军独立团(即叶挺独立团)团长,第四军被称为“铁军”,叶挺也被誉为“北伐名将”,参与领导了南昌起义,在广州起义中,叶挺担任工农红军总司令。

因此,叶挺被毛主席称为“共产党的第一任总司令”,后来他担任了新四军首任军长。

张发奎是警卫团第三营营长,是铁军第四军的军长。抗战中,张发奎先后任集团军总司令、兵团总司令、战区司令长官、方面军司令官等职,被授予国民革命军陆军二级上将。

除了三个营长厉害外,这个团的连级干部有缪培南、梁世骥、李扬敬、李振球、吴逸志,都是中将以上的将军。

唯有团长陈可钰后来名声相对不大,他后来担任第4军副军长,参加北伐战争。1927年后,他痛心于国民党新军阀混战,加上痼疾缠身,遂不问军政事务,避居广州,后回原籍。1944年10月14日陈可钰病逝,享年62岁。

打下武昌后,叶挺独立团所在的铁军原四军扩展为二个军,就是四军和十一军,而南昌起义的主力部队就是十一军。

1927年5月叶挺就升了十一军副军长,独立团变为二十四师。而二十四师师长后来是蔡廷锴。

张发奎1927年1月才任四军军长,而且国共两党所有史料都证明赶去九江追四军部队的军长是张发奎。

张在九江追四军的兵时还挨了枪击,狼狈地跳车而去(见张自己的回忆录)。

黄琪翔当上四军的军长,是南昌起义之后。张发奎打着南下援粤,保乡卫国的旗号下,自任二方面军总指挥时,时间应为1927年9月。

黄琪翔当了四军军长,叶帅亦因为三人均是客家人,与黄还是真老乡,才能以"左派"身分在四军站稳。

与广州起义有关,张发奎、黄琪翔、叶挺、叶剑英,这四个人全是客家人。

张之前对二叶一向还可以,南昌、广州两大起义后,老张被广东人问责追罪,自然失去了广东这块地盘。

所以张应该是对二叶牙根痒痒,认为这二人辜负了他,所以后来叶挺在桂林软禁时,时任战区司令张发奎的驻地也在桂林,但张因记仇,很不热情。

所以,张发奎这心胸,他说的话,大家也就姑妄听之吧,别全当真!

南昌起义、广州起义,接二连三,把张发奎的老本基本耗光了,一个军阀,兵是其私有财产和命根子,以他的格局,对共产党有怨气是必然的。

晚年张发奎躲在香港,是既反共又反蒋,但是死后却能叶落归根,魂归故里,对比一下就全清楚了,这说明中共对他已经相当宽容大度了。

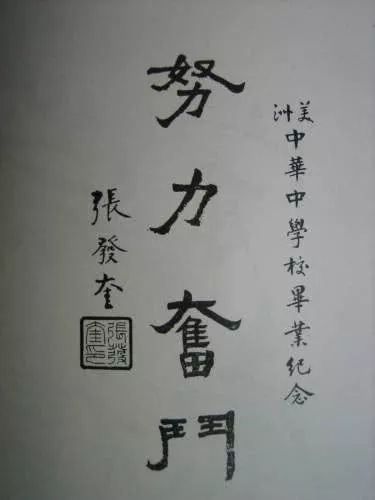

在1896年7月25日,张发奎出生于广东北部毗邻江西省的始兴县清化乡矮岭村,客家人。1912年(16岁),张发奎考入广东陆军小学,并加入同盟会。他聪敏好学,第二年,升入武昌第三陆军中学。

1916年(20岁),张发奎毕业于武昌陆军第二军官预备学校,回粤军,曾任孙中山侍卫。1922年6月(26岁),陈炯明叛变,任总统府大本营警卫团营长的张发奎率军对抗,后退入始兴,据山抗守半年之久,被人称为“大王”。

1923年,孙中山重返广州,张发奎升任团长。1925年7月,建立国民革命军第四军,张发奎任独立旅旅长。

1926年7月(30岁),国民革命军誓师北伐,张发奎正式担任十二师师长。

张发奎率部,以叶挺独立团作为先锋(独立团和

黄琪翔的三十六团是公认的最能打的北伐军队伍

),迅速攻占湖南,吴佩孚部退守湖北咸宁的汀泗桥。

汀泗桥三面环水,后枕高山,只有西南铁路桥可通,可谓天险,吴佩孚集两万重兵据守。

8月27日,张发奎亲率三十五团及叶挺独立团从正面奋勇冲杀,战士们前仆后继,视死如归,血战数小时冲过了铁桥。吴佩孚军被包围,缴械投降,十二师占领汀泗桥,取得了关键战役的胜利。

30日,四军再攻克贺胜桥,直逼武昌。

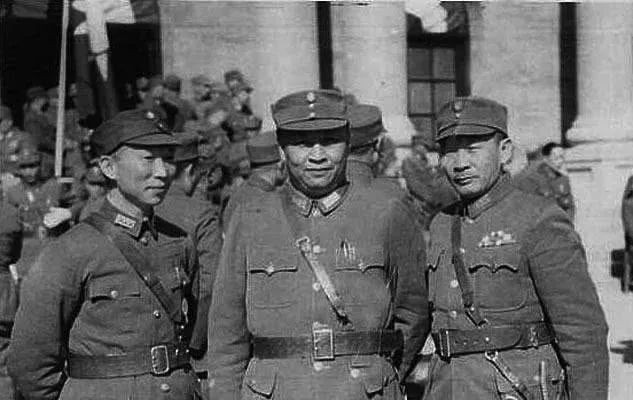

第四军因而得了“铁军”之称,张发奎也一战成名,被称为“铁军英雄”。

(从左至右:叶挺、张发奎、郭沫若、陈铭枢、黄琪翔)

1926年10月10日,北伐军攻克了武昌后,张发奎率十二师援赣,首战马回岭,全歼孙传芳谢鸿勋部,继又协同第七军克九江、取南昌,威名远扬。1927年1月,张发奎晋升第四军军长。

1927年,蒋介石成立南京国民政府,与武汉的汪精卫政府分庭抗礼,而张学良的东北军与吴佩孚残部,进窥武汉。

4月下旬,张发奎率四军、十一军出师河南,与张学良的25万东北军血战。

最终击溃奉军主力,占临颍,克许昌,取开封,铁军逐鹿中原,威震中外。

6月13日,张发奎回师武昌,升任第二方面军总指挥。7月,宁汉合流,共同清共。张发奎的部下,有不少共产党员且多为骨干,所以张发奎并不热心反共。

8月1日,张发奎的部下,十一军二十四师(叶挺)、新编二十军(贺龙)发动了南昌起义。

张发奎率部讨伐,之后听取叶剑英的意见,没有追击,留下了革命的火种。

于是,张发奎的部下,共涌现了新中国十大元帅中的八个:贺龙、刘伯承、聂荣臻、陈毅、朱德、林彪、叶剑英、徐向前。

蔡廷锴出身贫苦家庭,为改变家境,他参加了旧军队。由于作战英勇,他从一个士兵一步步“打”到了师长的职位。他原属陈铭枢的部下,后投诚蒋介石,蔡廷锴的部队归属北伐名将张发奎指挥。旧军队中,派系斗争颇为激烈,蔡廷锴虽然升任师长,但对张发奎仍怀警戒之心,担心张会撤换或解决掉他的队伍。

1927年时,张发奎隶属的汪精卫集团,开始逮捕和杀戮革命党人,这种政局的变化,使蔡廷锴感觉前途渺茫。

此时,武汉当局以张发奎为第一方面军,向南京蒋介石政权发起攻击。全军以叶挺率领的二十四师为先锋,先行占领九江、湖口,以掩护大军集结。此时蔡廷锴率领的第十师,也归叶挺指挥跟进。到达九江后,叶挺便开始做蔡廷锴的工作。他告诉蔡廷锴:我们就算攻下南京,也属互相残杀,于革命前途毫无意义,且统辖武汉方面军队的唐生智之革命比蒋介石相差更远,不如我军回广东休养为高。

蔡廷锴是广东人,所率军队也多为广东子弟,此话正中下怀,便向叶挺表示完全赞同。

但他也知道叶挺是共产党,与自己主张信仰不同,当时他就存有“待机定进退”的打算。

1927年7月27日,叶挺的二十四师与蔡廷锴的第十师到达南昌。当时部队由叶挺带着,蔡廷锴正在庐山参加张发奎召集的师长以上人员会议。两天后,蔡廷锴乘火车赶赴南昌,与自己的队伍汇合。可当列车行至乐化站时,即遭贺龙的二十军阻拦,因南昌起义的准备工作已经开始,杜绝让其他各方人员过来。蔡廷锴见到这种情景,十分担心自己的部队遭受损失,便立即与在南昌的叶挺通了电话。经叶挺允许,蔡廷锴向南昌进发。就在蔡廷锴向南昌行进的凌晨,南昌起义爆发了。

8月1日早8时,蔡廷锴到达南昌后,叶挺、贺龙的部队已将朱培德、程潜驻南昌的队伍缴械。此时的蔡廷锴左右为难,既不能反对也无法逃避。但他的到来,仍受到起义将领的高度重视。很快,周恩来与张国焘一起,在叶挺的师部会见了蔡廷锴,做了大量说服工作。

此时的蔡廷锴,由于事先并不完全知晓这次起义,面对周恩来显得有些紧张。

周恩来把起义的意图,将来返回广东的前途等,向蔡廷锴介绍了一番。

由于叶挺事先已对蔡廷锴表达了争取返回广东的意思,所以,叶挺便以老战友的身份,亲切地对蔡廷锴说:

“廷锴,就这么干吧!

”蔡廷锴略加思索后,表示一切服从指挥。

蔡廷锴当时也确实是这样做的。8月1日早上,曾发生了蔡廷锴部的二十八团与贺龙部队之间的冲突,蔡廷锴的部下打伤教导团队长、学员各一人,又将军部的马匹抢去。贺龙得到报告后,便请叶挺商量,叶挺将蔡廷锴请到贺龙军部进行商议。蔡廷锴得知情况后,立即写信给二十八团团长,命令其将马匹退还。

由于情况相对紧张,对于蔡廷锴答应跟随起义,当时的前敌委员会还是信任的。所以,在发布的革命委员会令中,蔡廷锴仍被任命担任自己原先部队第十师的师长,并兼国民革命军十一军副军长,以及参谋团成员的职务。

但蔡廷锴毕竟是旧式军官,而且是国民党党员,政见与共产党多有不合;

加之战事仓促,除周恩来做了一番工作外,没有更深入的思想甚至组织工作跟进,所以,蔡廷锴很快率部从起义军中脱逃,这样的结果就显得并不突兀了。

起义后不过两天,在根基未稳的情况下,起义队伍便匆匆向广东进军,蔡廷锴要求自己的第十师担任先头部队。8月3日,第十师离开南昌,向广东方向进发,并领命3天内占领抚州。

蔡廷锴部第一天行进60里地后,便扎寨宿营。此时,这支队伍再无上级领导及周围其它起义部队辖制。

蔡廷锴召他最亲信的二十九团团长张世德前来密商。

蔡廷锴对张世德说:

我师现在已脱离虎口,今后行动,应有妥善之计划方可。

如果随叶挺、贺龙返粤,他们是共产党,不会合作到底。

欲听张发奎军长消息,又不知何时始能联络。

为今之计,只有先与共产党脱离关系,再做第二步打算。

张团长听后,应和说:而今怎么办,总凭师长慎密处置,我是十二万分服从。张世德是蔡廷锴心腹,有了他的支持,蔡廷锴便下定决心,要与起义队伍分道扬镳。

随即,蔡廷锴与张团长商议如何处理自己队伍中共产党员的问题。蔡廷锴告诉张世德,三十团团长范孟声及以下全团军官都是共产党员;二十八团、二十九团也有不少共产党员,恐怕需要及时清理。对全师的情况,张团长并不了然,听蔡廷锴介绍情况后,一时缓不过神来,只说:范孟声团长及全团官长都是共产党,我想不到……师长如何处置,我全部服从。

经商定后,蔡廷锴立即下令改变行进计划,将进贤县作为第一步落脚点。为防止部队发生意外,蔡廷锴将自己心腹二十八团做前卫,将共产党员较多的三十团放在中间,以二十九团殿后,并密令张世德团长监视三十团的行动。由于气候炎热,辎重太多,部队到第3天(8月5日)早上,才全部到达进贤县城。

按照先前的布置,蔡廷锴的心腹二十八团,进城后即占领各城门内外,二十九团驻扎在城边附近;共产党员居多的三十团入驻城内,以防脱逃。上午8时,蔡廷锴命令特务营执行师部警戒,之后下令三十团架枪休息,全团军官立即到师部听候训话。与此同时,蔡廷锴又选了二十八团、二十九团中的非共产党员军官,接任三十团各级职务。

当三十团团长范孟声及该团军官及政治部人员到达师部空地后,蔡廷锴便以师长身份发表讲话。他对这批已被解职的原部属说:

国共合作以来,一直相安无事。

我北伐革命军抵达长江,伸展至黄河流域,竟告分裂,这是最不幸的事。

分裂经过中的是非太复杂,此时我也不加评论。

共产党员的努力,我是很钦佩的,但我是一个国民党党员,为保全本师,我不得不请本师共产党职员暂行离开,各人的薪饷,当然发给,并且护送各人离部,使大家安全。

随后蔡廷锴让副官发给每人一定的川资,并派人送他们离开。几个有影响力的共产党员军官,如三十团团长范孟声、团参谋长陈某、营长胡天桀,二十八团参谋长徐石麟等人,蔡廷锴当时并未释放,而是押解他们再往前走了一段时间。

到达余江后,蔡廷锴部已与张发奎取得联系。

当得知蔡廷锴这里扣有数位共产党员后,张发奎命令立即就地枪毙。

蔡廷锴不忍加害,便一边将张发奎的电报拿来给这几位共产党员看,一边发给各人百数十块光洋不等,等于给彼此将来见面留个念想。

蔡廷锴当时说:张发奎太无人情,蔡某愿保留尔等合作余地,并雇小舟送你们几人走。这样,几位共产党员得以顺利脱逃。

为敷衍张发奎,蔡廷锴发电报过去,告诉他这几个共产党员已经处决。

张信以为真,随后在多家报纸发布了消息。当年8月23日的北京《晨报》,就刊载了这样一份张发奎发给武汉军事委员会的急电:“贺龙叶挺倡乱,蹂躏南昌,胁迫十师附和共党。幸蔡师长廷锴,忠于党国,阳顺阴违,师次进贤,即转赴余江,脱离贺叶,并将共党分子范孟声、徐石麟等尽行扣留,本日来电请示进止,除已电饬即将范孟声、徐石麟等枪决,以泯乱源……”

逃脱的几个共产党员,后来在九江等地,还见到上海、北京报纸刊载的余江电讯,说蔡廷锴枪决了这四人。逃脱的这几人,1949年后仍在为革命工作。可是,不熟悉内情的人们,依照当时报纸提供的消息,认定蔡廷锴当时将几位共产党员杀害,以致1949年后许多研究文章还持这种看法。后来当事人之一的徐石麟与党史研究者通信,才大致说清了当时的情况。

不仅这几位共产党员领导没有被杀,其余一般党员,也确实发放川资让他们回去了。陈毅从九江追赶南昌起义队伍时,曾在李家渡遇见几位军人。他后来回忆:“过李家渡后……在路上碰到了几个军官,是蔡廷锴的第十师的。蹲在路边吃西瓜,我们一打听,才知道蔡廷锴又叛逃过去了。到了进贤,蔡廷锴就把不稳的营连干部清出来送走了。这几个军官就是从进贤来的。我们问他们出了什么事,他们说:蔡廷锴把我们赶出来了。”这应是一个有力的旁证。

蔡廷锴在和平清理了内部的共产党员之后,在进贤住了两天。在这里,他与营以上的军官商讨,看全师前景及给养如何解决。

蔡廷锴提出了三个方向:

一、追随南京政府;

二、返回自己部队老家广东;

三、等到张发奎消息后再跟回张发奎。

当时,除了一个姓陈的团长表示愿意等候张发奎的消息外,其余军官均认为即使得到张发奎的消息,也不便追随,因为就怕以后张发奎又对部下痛下杀手;同时,也不愿追随南京当局。结果,大家一致主张先行独立,然后再寻出路。当时决定,先向上饶地区出发,之后再定行止。会后,他们马上通电,声明脱离原来的起义部队,脱离共产党。

蔡廷锴部队叛逃后,武汉方面的张发奎以及南京方面的陈铭枢等,纷纷向蔡伸手,想争取这支力量。

张发奎以军长的身份,一面对蔡廷锴的作为表示庆贺,一面又下令催促他归队,可谓恩威并施。而南京政权,则利用蔡廷锴的老上级陈铭枢的关系,与蔡廷锴的老战友蒋光鼐一起,赴浙东,希望即刻与第十师接洽。蔡廷锴成了南京与武汉方面都在争取的香饽饽。

蔡廷锴率师从起义队伍脱逃后,对全军影响很大。据后来刘伯承的报告:除蔡廷锴部之外,又影响“第二十军参谋长陈浩新及第二十军第五团约700人,都叛逃到唐生智那里去了”。李立三在向中央的报告中也说,从南昌到抚州,由于疾病,逃亡,“仅行军三日,实力损失已在三分之一以上”。

从出身说,蔡廷锴也是寒苦人家,本应跟从共产党才是,但当时因党见束缚太重,以致坚持立场,又在南昌起义之后脱逃到敌人一方,这是很令人遗憾的。但当时共产党的活动和工作,也有值得思考的地方。蔡廷锴脱逃后,当时参与南昌起义的多位重要人物,后来都对此有进一步的认识和深刻检讨。

首先是担任前敌委员会书记的周恩来。在从李家渡往抚州途中,周恩来得知了蔡廷锴脱逃的消息。由于信息不畅,大家对内幕并不知情,所以,周恩来见到张国焘后说:这件事是我的大意,我应完全负责……当时虽经同志们劝阻,周恩来没有提出引咎辞职之类的话,但此后很久,周恩来仍耿耿于怀。

据当时报纸误传被害,实际被蔡廷锴释放的共产党员徐石麟回忆:十年后的卢沟桥抗战,毛主席号召国民政府一致抗战。我和陶新畲、王逸常三人在汉口欢迎周恩来、邓颖超等同志便餐。周恩来同志对我说:“南昌起义时,编成第一、第二两个纵队有一个错误,应该调出蔡廷锴的第十师两个团编入第一纵队,另从二十军、二十四师中调出两个团编入第二纵队,就可以防止蔡廷锴脱逃。”

当时担任革命委员会参谋团长的刘伯承,在后来的报告中,也对蔡廷锴的脱逃做了讨论:“在此时,蔡廷锴及其军官有些还是不稳定的,贺龙等主张,一并扣留制裁者,终未实行,以致演成进贤叛变的事来,为后来失败一种原因。”深通军事的刘伯承,十分清楚蔡廷锴第十师的重要,所以不无遗憾地认为:“如对蔡廷锴有了断然的处置,保存这一师至汤坑决战,敢断言绝对打大胜仗,立稳了我们在东江的脚跟,李济深的基干部队可说是完全失败了……”

南昌起义的重要参与者朱德,在1957年的一次讲话里,也反思了这个问题:他说道“那时的军队是旧军队,起义以后便走了,没有在工人农民中搞政权,建立根据地。当时同志们只是看到单纯的军事,靠军事吃饭,失败就是这个原因。”“南昌起义时有三四万人,但是没有改造这个军队……如当时把军队改造一下就好了。”

南昌起义以打响武装反抗第一枪,并建立起共产党自己的军队,在党的发展史上具有重大意义。蔡廷锴部的脱逃,固然给这次起义造成了很大损失,但这次事件也为后来人民军队的建设,提供了很好的经验教训。毛泽东后来在领导军队时,“把支部建在连上”,应当就是集许多经验教训后的有效作为。

总结:

海纳百川,有容乃大,除了张发奎,蔡廷锴,

黄琪翔

,最终在中国共产党的感召下,都加入了建立新中国的队伍中来。百川入海,殊途同归,谁代表正义正能量,谁代表真正的历史潮流,不是早已经清楚明朗了吗?

时至今日,仍有一些人和媒体利用黄琪翔的战功和张发奎的自话自说来故意打压叶挺独立团的重大历史贡献,其脑驴踢,其心可诛!

欲知近代中国落后的根本原因

,

外带中共逆袭成功暗线根源,

请加小编【悟空】微信,拉您进群,你懂得~

点击图片阅读更多原创好文章

中共为什么成功?比商业模式更重要的是合伙人!

【中共成功之隐线】如此结构,想不胜都难!

中共顶级间谍中的“北大帮”

125年前,那个人来到这个世界

共产党如何度过史上最艰难的新年

最终改变了世界的,是边缘人。而不是,精英

解密:碾压索罗斯 秒杀巴菲特 气疯特朗普 这个超人是谁?

从2017回望1927:中共军队的战斗力从何而来?

人生就是:马克思的梦想加特朗普的困惑

周恩来想要的世界

了解更多:

新中国炼成记8.1:建军大业的起点

新中国炼成记7:遗世独立的开国将星

新中国炼成记:中共成功建军的最大秘密6

新中国炼成记:中共成功建军的最大秘密5