传闻民国初立,为决定官方语言,粤籍议员与北方议员互不相让,在投票中粤语和北京话票数持平。关键时刻为顾全大局,孙中山对粤籍议员

晓之以理动之以情

,并亲自投给北京话一票,才避免了更大的纷争。

还有一个与之非常相似的故事:1949年,为决定官方语言,川渝元老与北方元老互不相让,川话和北京话票数持平。关键时刻为顾全大局,毛泽东

晓之以理动之以情……

显然,这两个故事源自同一母题并且都是虚构的。无论是1949年之前还是1949年之后,都根本没有过针对粤语、川话vs北京话的投票。

这类传说最早可以追溯到美国差一点选择德语做官方语言的传闻。18、19世纪,大批德国人移民海外,美国是其重要选择。如今,全美人口的17.1%自称德国后裔,比例远高于爱尔兰、英格兰、苏格兰,德裔遍布美国,特别在中西部有相当大的人口优势,当时也是一样—北美殖民地中,德国移民的比例高于英国移民。正因为德裔在美国的重要地位,德语差点成为美国官方语言的传闻似乎颇为可信。传闻中也有一个孙中山、毛泽东式的人物—美国首任众议院议长弗雷德里克·米伦伯格。为顾全大局,身为德裔的弗雷德里克·米伦伯格也对他们

晓之以理、动之以情……

艾森豪威尔就是德裔美国人

这与历史上的真实情况可谓相差十万八千里。1794年,一些德裔移民要求美国政府提供部分法律的德文版,该提案以42比41的票数比被否决,米伦伯格在投票中弃权,但事后评价道“德国人越快变成美国人就越好”。

而民国初年制定官方语时确有争议,只是和北京话竞争的并不是广东话四川话陕西话之类的其他地方方言,而是人造的老国音。

由于老国音早已不再使用,一般人全然不知,自然也无法在民间的各种段子中出场,历史的本相和制造老国音的缘起也就这样渐渐被遗忘了。

秦朝开始,中国就实现了“书同文”

,文化、政治上的大一统格局由此奠定,

但“语同音”却一直没有实现。

古代人口流动性不强,地区间的交流靠着统一的文言文就可以维系。

汉字本身对读音指示作用低,也让各地区的差异化读音得以保存、发展。

不过在一个统一的政权下,各地方毕竟有语言上的沟通需要。同时战乱等原因引起北方人大规模南迁,将中原一带的官话带至南方。文化上对中原的推崇,也在事实上推动北方中原官话成为地区间交流的主要方式。

中国历代官方语言有雅言、正音、官话、国语等不同的称呼,也是不同时期“普通话”的定义。(图片来自《中国语言地图集·汉语方言卷》第二版

)

到了明朝,官话已经形成了南北两支。北支官话的通行范围覆盖今天的华北大部,而南支官话主要分布在长江流域。两者虽有差别,但在今天学者看来实质上都属于北方方言(北方官话),交流障碍不大。

明朝传教士利玛窦在给欧洲同僚的信件中描述:“中国十五省都使用同样的文字,但是各省的语言不通。还有一种通用的语言,我们可以称它为宫廷和法庭的语言,因为它通用于各省法庭和官场。”他还在回忆录中说道:“各省的方言在上流社会中是不说的。学会了官话,可以在各省使用,就连妇孺也都听得懂。”例如,以明朝官话演唱的昆曲就在全国流行。

明朝的官话与现在的官方语言不同,其散播以自然传播为主,真正由官方推广的通用语言始于清朝。

明末清初的浩劫之后,官话在全国的流行度大大降低,在远离北方的闽粤地区更趋于萎靡,这引起了雍正的不满。《癸巳存稿》记载:“雍正六年,奉旨以福建、广东人多不谙官话,着地方官训导,廷臣议以八年为限。举人生员贡监童生不谙官话者不准送试。”

听不懂地方官员说的啥,四爷一定很生气

此后,闽粤各县随即纷纷成立正音书院教导正音。措施不可谓不严厉,不过正音书院的教学成果实在有限。清朝已是权力最为集中的朝代,雍正无疑更是位雷厉风行的皇帝,正音书院一塌糊涂的教学成果实在是另有原因,位于福州的正音书院的失败案例可为镜鉴。

虽同属北方官话,但是江淮官话、西南官话、北京官话语音存在着差别。书院连应教仍有巨大影响的南系官话(尤以南京官话最著),还是教正在崛起的北京话都一直摇摆不定,权力再集中自然也没有用武之地。

当时既缺乏对官话的系统性整理,更没有编写体例科学的教科书。如福州正音书院因为没有师资,迫于无奈只得找了几个驻防福州的旗人。

这样的老师自然不可能会教,据记载福州驻防旗人上课头几句就是“皇上,朝廷,主子的家;我们都是奴才”,这样的教法只会沦为笑柄,反倒加重了汉族士子对北京话的反感。

普通话真正有效的推广还是在民国时期。

清末民初民族热情高涨,很多人将目光投向四分五裂、有碍团结的地方方言上。1913年,民国召开读音统一会,决定在全国范围内推广“国音”。

当时北京话已有很高地位,有成为全国通用语的趋势。民国初期定都北京,并没有经历传说中的投票,与会者同意“国音”以京音为基础,但要经过一定的修改。

标准汉语的演变(来源:维基百科)

辛亥革命后,北京话因为是清廷的语言招人憎恶,但它更麻烦的问题恐怕还是在于没有入声。

中古汉语中以-p、-t、-k 收尾的音节即为“平上去入”中的入声。保留中古汉语入声格局的方言不多,粤语是其中之一。去过香港的人都知道,香港国际机场亦称赤腊角机场,英文为Chek Lap Kok Airport。赤腊角三字均为入声字。在绝大多数现代汉语方言中入声都发生了相当大的变化,有的是一个尾巴丢失,如潮州话;有的三个都混到了一起,如上海话;还有的干脆失去了短促的特征,变成了一个纯粹的声调,如长沙话。

作为方言,入声的改变不会引人注意,但若是推广为国音,这就会成为招人攻击的把柄。中国传统的韵文,如诗词歌赋格律,往往讲究平仄和谐。中古汉语四声中,平声为一类,上去入三声为另一类,统称仄声。古汉语中平声时长较长,仄声较短,平仄有规律地交错会产生声音长短谐和的美感。人们为了追求这种谐和,在诗词创作时都非常注意平仄的使用。

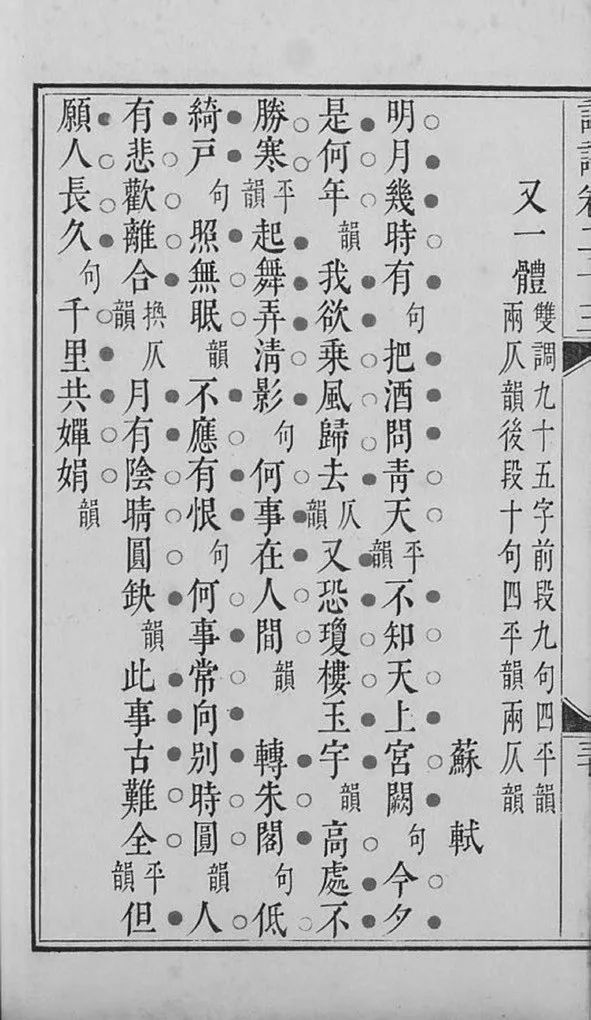

诗词格律之一例:清康熙五十四年内府刊朱墨套印本《钦定康熙词谱》中的苏轼《水调歌头·明月几时有》

平仄窜乱,被称作失格。在科举考试中出现这样的失误,不管该诗意境多好文采多么美妙,都是直接出局。虽然后世平长仄短的格局早已被打破,但规矩已根深蒂固,被视为传统文化的标志。北京话的独特在于入声消失后又派入了现代四个声调,大量入声字进了阴平阳平两个平声声调,所以平仄尤其混乱。

保守人士出于继承传统的考虑尤其不喜欢北京话,认为它会严重影响人们对古典文学作品的理解。

这造成了另一个奇怪的对立格局:

北京口语音和北京读书音。

一直到民国初年,老北京读书人并不用市面上的北京口语音读书,而是另用一种北京读书音。其特点在于所有的入声字都读成短促的去声,韵母上也模仿南支官话,人为重现了在北京口语中已经消失了几百年的入声。

现代这种读书音已然式微,但留下了零星的痕迹。北京话的部分多音字,如“剥”皮—“剥”削、“削”皮—“削”弱、“择”菜—选“择”、家“雀”—“雀”鸟,后一个读音正是源于读书音。

所以北京口语音并不能获得读书人的认同。

著名学者傅斯年在北京学了一口京片子,却被家人指责为在说“老妈子的话”。祖籍常州,生在北方的赵元任幼时在家里口头说北京话,读书却被要求用常州话。一次,赵家请的北方先生把入声字“毓”读成了去声,赵父大惊失色,旋即将其辞退。民国初期确立的国音,正是在北京读书音的基础上,恢复了入声的修改版本。