看了山东聊城“辱母杀人案”判决以后,感觉到其判决理由中似乎缺少了点什么。苦思冥想后,

鄙人终于想明白,是少了“情”字。

从该案判决书中的表述可以看出,法院是对被告人于欢从轻处罚了。

从轻的理由有二

:一是,“被害人一方纠集多人,采取影响企业正常经营秩序,限制他人人身自由、谩骂他人的不当方式讨债引发,被害人具有过错”,二是,“被告人归案后能如实供诉自己罪行”。然而依笔者看来,光有这些理由是不够的。这些理由并不是对于欢从轻处罚的最为关键的理由。最为的关键理由应该是该行为

“情有可原”、“其情可悯”

,而这样的理由却被省略了,因此我说,该判决缺少了“情”字。

这里的“情”就是“人情”,“人性”、“天性”的意思。

当母亲受到侮辱,儿子起来保护母亲实属人的本能、天性。中国有句俗语“母子连心,父子天性”。因为中华文化是亲伦文化,因此在中国,父母与子女之间的关系更具有特殊的内涵。在中国的语境下,骂人最狠的,莫过于“辱其先人”,更更狠的莫过于在语言中模拟“骂人者与被骂者女性先人的性故事”。这些侮辱人的手法,让被害人杜志浩等全都用尽了。

据目击者说,杜志浩一直用各种难听的脏话辱骂苏银霞,“什么话难听他骂什么,没有钱你去卖,一次一百,我给你八十。学着唤狗的样子喊小孩,让孩子喊他爹。”期间还伴随着各种的侮辱性的行为:“在他们娘俩面前,用手机播放黄色录像,把声音开到最大”“脱下于欢的鞋子,捂在苏银霞的嘴上”;“还故意将烟灰弹在苏银霞的胸口。”

骂一骂也就算了,这厮还不止于此。中国的语言技巧中,有些事是“能做不能说的”,有些事是“能说不能做的”。杜某人不但说了而且还做了。关于涉及人家先人性方面内容的侮辱,他不但口头模拟,而且还上升到行动模拟:“杜志浩脱下裤子,一只脚踩在沙发上,用极端手段污辱苏银霞。”据目击者描述,开始于欢母子俩被吓的是“瑟瑟发抖”,后来“于欢被按倒一边咬牙切齿,几近崩溃”,再后来“从桌子上摸出一把刀乱捅”。显然,于欢是被这样的行为激怒了,才有了后来的持刀伤害举动。刀只是临时抓到的一把水果刀,显然是临时起意,基于义愤伤人。

用老百姓的话讲,杜志浩举动是“作死”,于欢的反应的是“常情”。当母亲受到侮辱,尤其是受到与性有关的侮辱,无论是保护母亲还是复仇都是正常的反应,具有“情有可原”的成分。换言之,母亲受到这样的侮辱,还不起来反抗,还叫爷们吗?母亲养你这样的儿子有何用?这该是本案中于欢应被从轻处罚的最有力的理由。

“人同此心,心同此理”,法官也是普通中国人,难道他会想不到这一点?之所以不愿意用这样的理由,是因为一旦用了这样的理由,就不能处以无期徒刑这样的重罚了。

也就说,这样的理由是和无期徒刑是无法对应的,这个理由对于目前这个量刑过重的处罚结果将是颠覆性的。说得更透彻些,如果使用了这样的理由,又如何解释无期徒刑这样的判决结果呢!

中华文化是亲伦文化,强调亲情伦理,至亲至爱。

古人云:“父子之亲,夫妇之道,天性也”。中国人对“人”定义,也更多是基于“人性”、“人伦”的角度。在中国文化中,不是“圆颅方趾直立行走且无羽毛的动物”就是“人”,也无法真正理解经典作家所表述的建立在“一切社会关系的总和”基础上的“人的本质”这样的定义,它更强调讲人情,懂人伦,有人味,通人性的才是“人”。而这

人伦、人情、人味、人性的“人”中首要要素就是“孝”

。这也是费孝通先生所定义的中国的“差序格局”式的人际关系的核心,是一个个同心圆中的原点。

抛开后世赋予“孝”意识形态的成分,这里面当然包含了人类朴素的情感。因此本案中于欢的举动更容易受到民众的理解和同情,更容易被认定为是“基于义愤而杀人”,而

杜志浩的行为更容易被理解成咎由自取。因为他挑战了中国人伦和情理的底线。

中国古代司法讲究情、理、法的交融,可谓“法不外人情”。

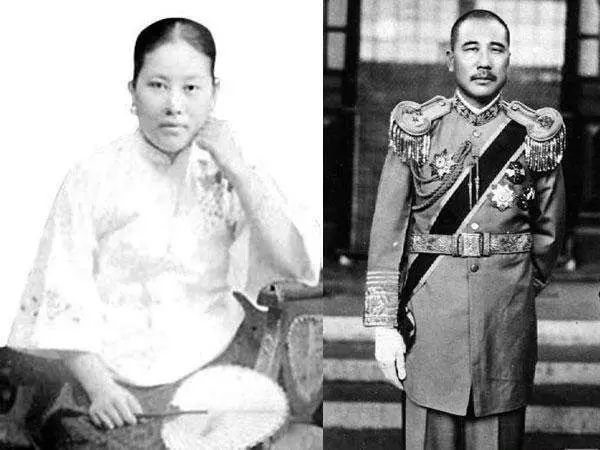

西汉时期有“甲父乙与丙争言相斗,丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙”一案,董仲舒给了“父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心,扶杖而救之”理由,认为甲不是要杀父亲,而是要救父亲,所以不应该认为是犯罪,这里的“怵怅之心”就是“情”的表现。该案与当下的“辱母杀人案”大同小异。民国时期的烈女施剑翘手刃杀父仇人孙传芳,后来在民意的压力下被轻判,至今她还是道德上楷模,是被人尊敬的对象,也是基于这样“情”。

刺杀孙传芳的民国烈女施剑翘

不要以为,“孝”只是个人的私事。中国传统文化“孝”是和“忠”连在一起的,就如同“家”是和“国”连在一起的一样。

正如《论语》中所说:“其为人也孝悌,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。”国家是一个放大的家庭,人和国家的关系是一种拟制血缘的关系,所以中国语境下的爱国主义更多的是一种爱父、孝母一般的情感。这也正是中国人民在历来反抗外来侵略的动力之源。即父母受到了侮辱,儿女应该为他做主。

正因如此,方志敏才在《可爱的中国》中写下了这样的词句:“朋友!中国是生育我们的母亲。你们觉得这位母亲可爱吗?我想你们是和我一样的见解,都觉得这位母亲是蛮可爱蛮可爱的。”“母亲躲到一边去哭泣了,哭得伤心得很呀!她似乎在骂着:‘难道我四万万的孩子,都是白生了吗?难道他们真像着了魔的狮子,一天到晚的睡着不醒吗?难道他们不知道自己伟大的团结力量,去与残害母亲、剥削母亲的敌人斗争吗?……’”。

正因如此,抗战期间腿部负伤在香港住院的张灵甫将军没等伤好就执意出院,冒着被截肢的危险重返战场。因为他想得是,母亲在前方受欺凌,儿女岂有躲在后面的道理,所以他说的是,“军人死且不惧,何爱一肢。军令不可违”。

也只有从这个角度,我们才真正理解当年背负“精忠报国”理念的岳飞所写下的“靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭”词句真实涵义,“靖康之耻”就是如同母亲被辱一样的耻辱,所以激励着他致死也要收复中原。

正如王岐山同志所说的:“‘国家’是我们民族独有的概念,国与家紧密相连、不可分离。修身齐家治国平天下,修身为首要。中华传统文化是责任文化,讲究德治礼序。孝悌忠信礼义廉耻是中华文明的DNA,为国尽忠、在家尽孝,天经地义”。

一个人不懂得爱亲人,如何懂得爱别人?一个人自私到连自己父母都不爱,还能指望他爱别人的父母吗?古人说:“一屋不扫,何以扫天下?”“不能治家,焉能治国?”对“家”没有爱的人,如何对“国”有爱呢?一个从小处就不爱家的人,大了以后能指望他爱国吗?

话题又回到本案中,本案中的被害人杜志浩是何许人也?据报道,人称“杜三”,常年不在家,给村民的印象是,因琐事就可以“揍他舅舅”。这样的主儿,不懂伦理,自然也就没有王法,在家是逆子,在国能是顺民吗?所以他做出令人发指的举动不足为奇。他的不义和不齿正应该成为于欢“情有可原”的理由。

习近平总书记指出,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件。诚然,复兴中华文化是民族复兴的重要部分,是我们当代每个国人义不容辞的义务和责任。但是,复兴中华文化不能仅仅停留在口头上,还应该落实的到行动中,落实到具体的方方面面,包括在司法实践中。

既然亲伦传统是中华文化的根,既然“孝”至今仍然是多数中国人所禀承的道德情感和行为规范,何不将其有机地融入到司法实践中?

虽然在当下法律和道德适当分离的法治社会中,不必将其作为定罪的标准,但完全可以将其列为量刑的重要参考对象。(

点击查看李拥军教授:“孝”的法治难题及其理论破解

)

如慎到所言:“法,非从天下,非从地生,发于人间,合乎人心而已”。法律是社会生活的一部分,

司法是解决社会生活中人与人之间矛盾的活动,因此它们都不应该偏离基本的人情、民情和常理,因为它们本身就是法理、法意的一部分。

在本案中于欢的行为显然是合伦理但不合法律的行为。对这样的行为,即使定罪,也应该从轻处罚,遗憾的是,我们在聊城法院的判决中没有见到这样的理由,自然于欢也未因此而被轻判。

孔夫子的家乡在山东。这是山东人常引以为豪的。

饱受“忠孝礼义”民风教化的聊城法官,对该案却缺少伦理标准的考量和省思,实在让人遗憾!

山东也是水浒英雄的家乡,且其中的故事多发生在鲁西,今天的聊城所辖的阳谷县就是当年武松打虎故事的发生地。水浒的故事一直激励人们“哪里有压迫,哪里就有反抗”。我相信,与水浒英雄同乡的法官们,一定也深谙此道。因为反抗不义而实施暴力,或许“罪不可恕”,但的确会“情有可原”。我想,法官们也不会不知,为什么没有在判决中体现出来,或许与他们哪些政法口的同僚们——涉案的警察的心态一样,是不愿,还是不敢?

聊城阳谷武松打虎处