【每周一书】是由单向空间编辑部推出,代表着单向空间选书标准的栏目。每周,由单读公号、单读 App、单向街书店公号三个平台发布,每一本书都是我们的郑重之荐。我们希望通过【每周一书】,带你在新书之海拾贝;更希望通过【每周一书】,我们能共同跃出书海,奔向这个时而躁动不安,时而寂静无语的世界。

《鱼王》是俄罗斯作家维克托·阿斯塔菲耶夫于 1976 年发表的长篇小说。全书由 13 篇相对独立的短篇叙事小说组成, 以人与自然的关系为核心,描绘了神秘的西伯利亚地区以及当地人的生活图景。今年出版了首个正版授权的中文译本,并收录了之前缺少的《没心没肺》一篇,是中文世界初次呈现这部作品的全貌。

与社会准则相比,人性的善恶才是衡量道德的最终标准,而人性是由自然赋予的。人对自然歇斯底里的索取,实际上就是对人类自身的伤害;人在破坏自然的同时,也不可避免地与自然一起承受痛苦。

征服自然,还是回归自然?

关关

上个月,单向沙龙请来了刘文飞与汪剑钊两位教授,谈谈阿斯塔菲耶夫的《鱼王》,也谈谈俄罗斯文学中的自然与人。刘文飞在评价阿斯塔菲耶夫面对自然的态度时说:“他不是在写自然的欢乐,他是在写自然本身所具有的忧伤。”

如果自然是忧伤的,人作为自然的造物,是否也具有忧伤的本质呢?在俄罗斯人看来,忧伤是一种净化人心的力量。而阿斯塔菲耶夫更是认为,“我们所热爱的一切事物一切人都是痛苦……”因此,在严酷的西伯利亚,忧伤就像自然送给人的礼物,让人从本能的释放中醒悟过来,去检视自己的内心。

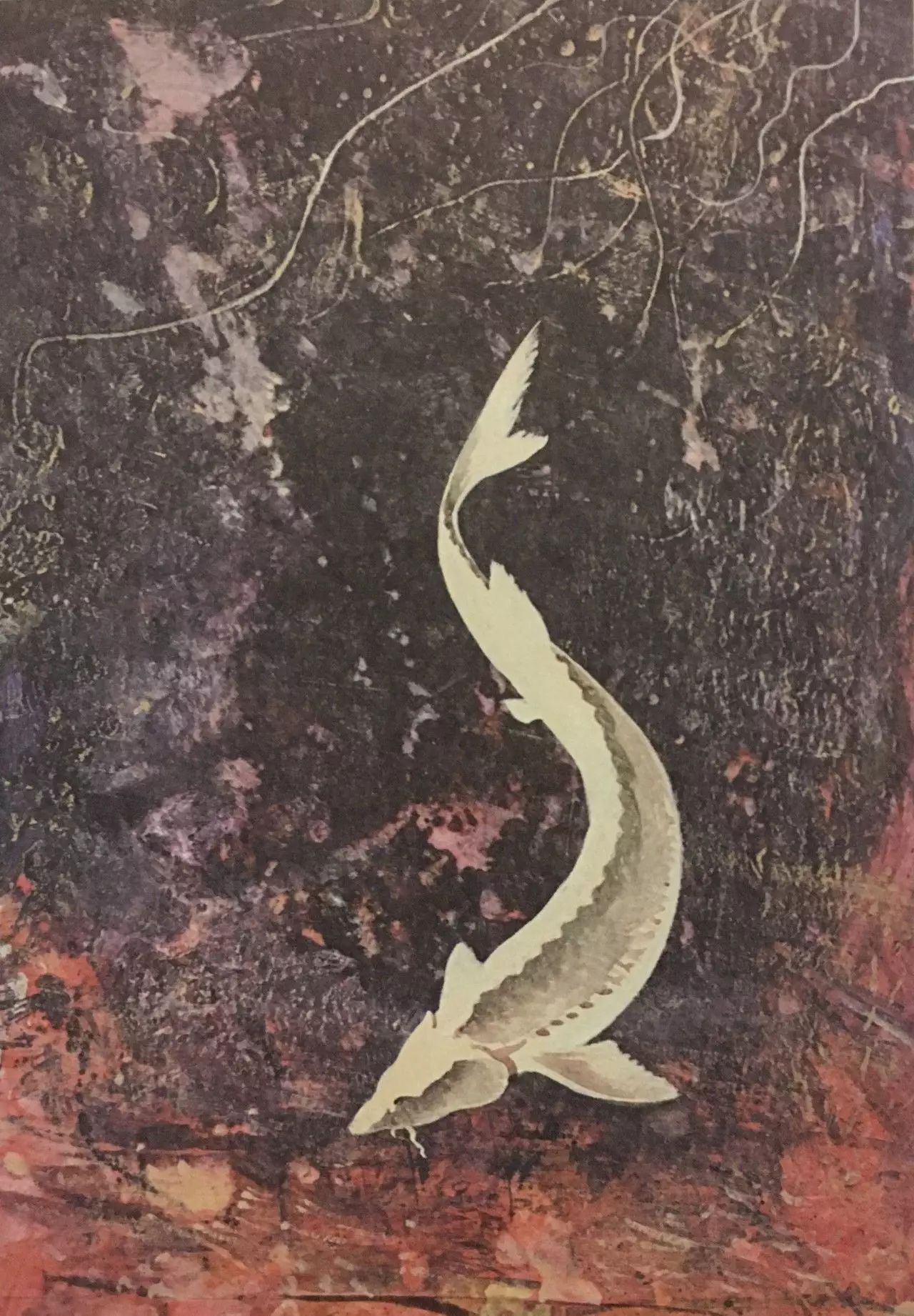

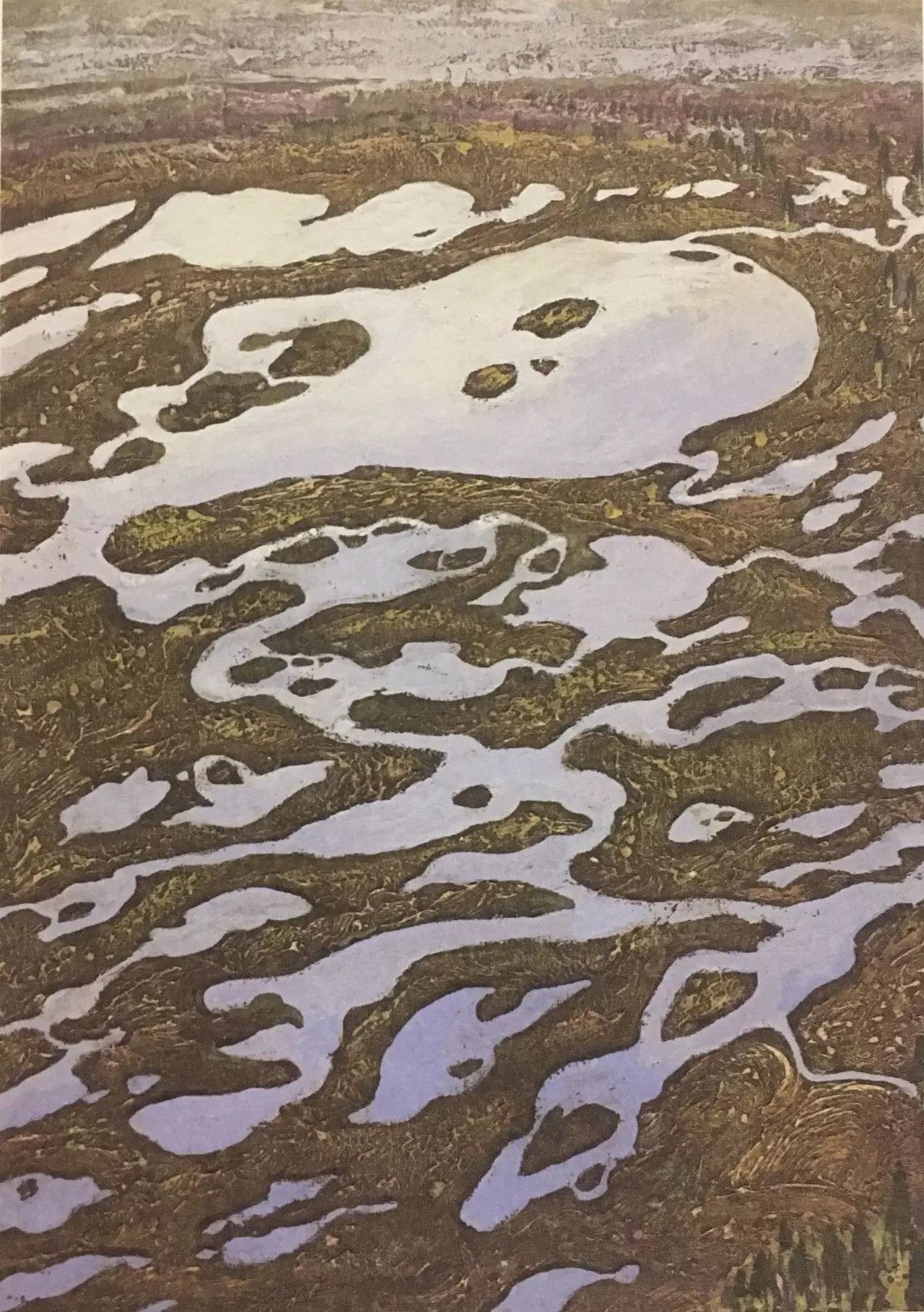

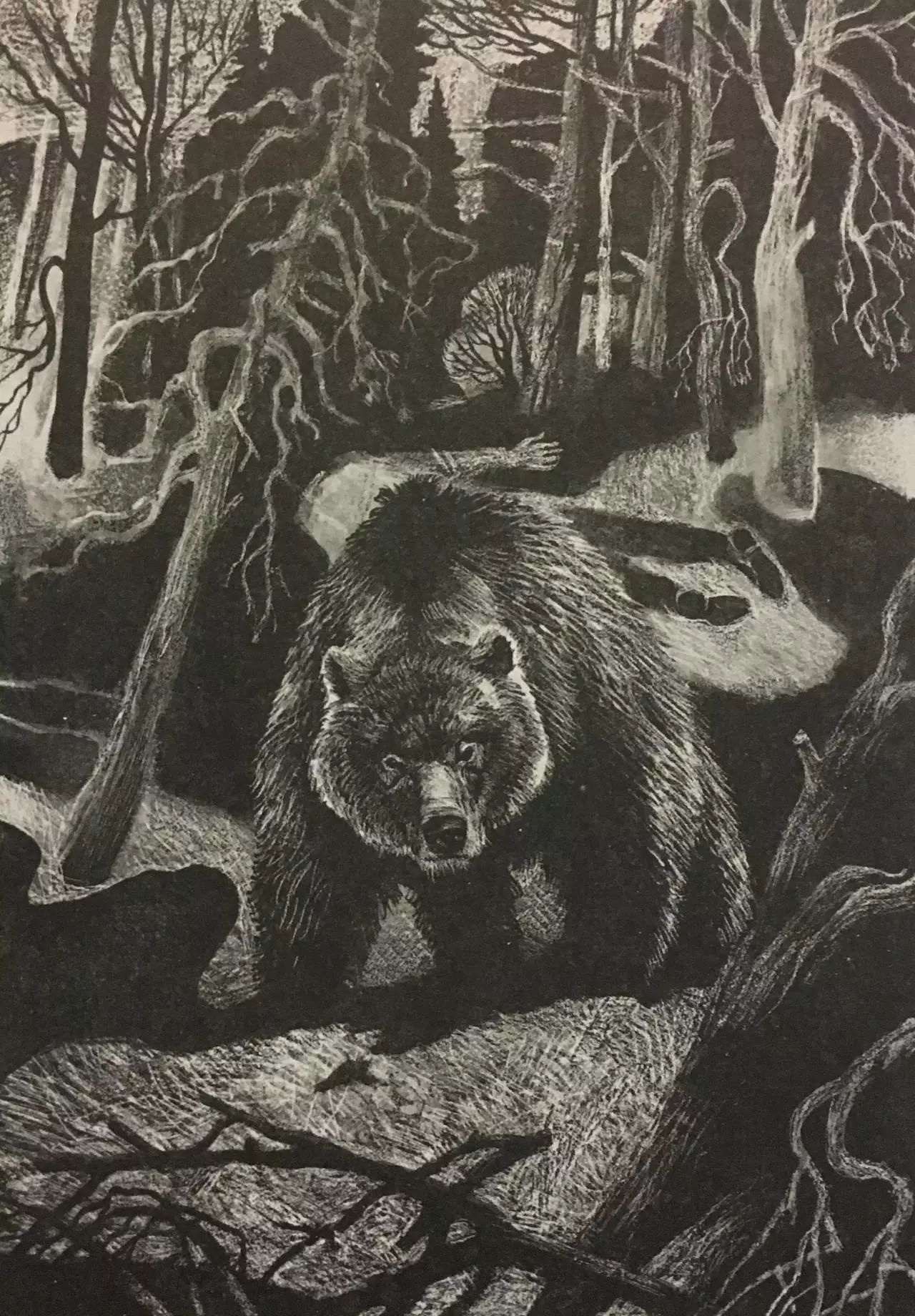

《鱼王》书中插图

《鱼王》吸引我的地方,首先是神秘广袤的西伯利亚:白雪覆盖的土地,黑色的雪松和冷杉林,致命的冻土带、暴风雪,一身白衣的雪地女巫,还有深不见底的水下,如史前生物一般滑腻丑陋的大鱼……

当然还有这片土地上努力生存的人们。年轻的猎人捕杀北极狐和雷鸟,驯养的猎狗能从水中叼出大狗鱼,淳朴憨直的妇人用鱼汤养活一群孩子和成人……大锅熬煮的鱼汤,表面的鱼油仿佛一层熔金,红白各色鱼块在锅里翻腾。乍看之下,当地人的生活就像鱼汤一样,在荒凉极寒之地,居然过出了一丝丰盛的感觉。

但真相是,人类为生存之故,把道德的底线划得很低;在严酷的自然环境中,人心的冷酷似乎可以被原谅。物质越是贫瘠,贪欲反而会无限膨胀,包括人自己在内的一切生命,都不如几戈比的弹药更有价值。在自然绝对主宰的世界,人类用掠夺拼命地展示着自己的力量,似乎这样就可以挣脱自然的束缚。

然而出路不是征服自然,而是回归自然。与社会准则相比,人性的善恶才是衡量道德的最终标准,而人性是由自然赋予的。人对自然歇斯底里的索取,实际上就是对人类自身的伤害;人在破坏自然的同时,也不可避免地与自然一起承受痛苦。

此图系资料图片,和书籍无关

在《鱼王》的故事里,老练的渔夫准备給鱼王最后一击时被它拉入水底,大鱼的嘴吻戳着渔夫的腰腹,人和自然这个“死敌”紧紧交缠在一起。渔夫在濒死之际,往日的罪过逐渐浮上心头,痛苦和冰水一样让他窒息,却也让他得到了心灵的救赎。

这正是本书最吸引我的地方:在人与自然激烈的角力中,突然被一种难以名状的忧伤击中。这种忧伤仿佛是自然给人类最后的启示,以修补破碎的人性,安抚浮躁的灵魂。

《鱼王》是俄罗斯作家维克托·阿斯塔菲耶夫于 1976 年发表的长篇小说。全书由 13 篇相对独立的短篇叙事小说组成, 以人与自然的关系为核心,描绘了西伯利亚地区以及当地人的生活图景。

点击【阅读原文】,可购买

这本书适合所有希望探讨人与自然之间关系的人,适合所有热爱地球上一切生命的人,也适合那些善于品味忧伤的人。

▍本文节选自《鱼王》第一部第七个故事——《鱼王》。

鱼王

维克托·阿斯塔菲耶夫

秋天,一个上冻的夜里,伊格纳齐依奇来到叶尼塞河上放排钩。鲟鱼在躲进坑穴进入漫长的冬眠状态之前,总要贪婪地捕食虾蛹,在河底一排排礁石旁来往游动,或者像如今创造新词的人们所说的那样“闲逛荡”,于饱食之后用嘴去撞浮标玩,结果密密层层地挂到了鱼钩上。

《鱼王》书中插图

伊格纳齐依奇从头两行排钩上取下七十条鲟鱼后,忙着去拾掇第三行排钩。这第三行排钩位置放得最好,可以捕到更多的鱼。看得出,他把这行排钩投放在暗礁的正下方,而这只有手艺高明的行家才能做到,这样既能不碰到暗礁—这会使排钩挂住,也能保证排钩不漂远,否则鱼儿会绕过排钩游走。这一切需要有敏锐的辨别力、丰富的经验、熟练的技巧和神枪手般的眼力。眼睛尖、嗅觉灵都不是天生的,而是从小和水打交道,在河里浸泡厮混养成的,那时在河里捕捞捉摸,就已经像在家里的地窖里取东西一样了……

伊格纳齐依奇摸黑来到第三个下钩地段,他所选定的方位标是岸边一棵树梢修成圆形的小松树,这棵树即使在朦胧的夜色里也能看得出来,很像一座黑魆魆的小钟楼耸立在低低的云层下面。潮湿的空气弥漫在河岸和大地上。河面上忽而这里,忽而那里闪现出白铁皮般的粼粼波光,使人分不清远近。伊格纳齐依奇下了五次水,沿河底拉着渔具坠子,耽搁了很长时间,简直连骨髓都要结冰了;可是他一摸到排钩,把它往上一提,就立刻感觉到,上面有一条大鱼!

他且不把鲟鱼从钓钩上取下来,鲟鱼可真是多呀!……差不多在每个钩子上都有一条鲟鱼弯成弓形,活蹦乱跳拼命挣扎。有些鱼脱钩逃掉了,一下子就钻入水底,也有的脱钩时受了伤,扑通跌进水里,嘴巴撞在船帮上—这些鱼不是脊髓损坏,就是肺泡戳穿。这种鱼就完蛋了:脊椎受伤,鱼鳔刺破,鱼鳃撕裂是没法活下去的。江鳕的个头也算得结实强壮了,但一旦撞上排钩—也照样要活活送命。

一条分量很重的大鱼在挪动,它间或用身子磕打几下绳索,一副动必有方的样子,不作无谓的挣扎,不惊慌失措地左冲右突。它往水下沉,往一边拽。伊格纳齐依奇愈是朝上提,它的分量就愈重,而且抵住身躯纹丝不动。幸而它没有猛力挣扎—要不钓钩会噼噼啪啪地撞在船舷上,断成一小截一小截的;收钩的人更得小心,稍一大意,钓钩就会一下子钩住人身上的肉或者衣服。那时除非钩子折断了,除非你来得及抓住船帮用刀子把系住钓钩的卡普隆绳节割断,还可有救,否则……

“摸鱼人”的日子并不好过,全靠冒险侥幸:偷渔的时候要是碰上渔场稽查员真是连胆都会吓破,因为他会在黑地里突然出现,一把将你逮住,那时不但丢尽了脸,而且还要罚款,如果稍微抗拒,就请你吃官司。伊格纳齐依奇在家乡的河上鼠窃狗偷,磨炼得身上仿佛长出了一个不知名的附加器官,现在他在拖鱼,在下排钩的地段忙碌,真是全神贯注,紧张而兴奋,一心要把大鱼弄到手!眼睛、耳朵、脑袋、心思—全都集中在这个目标上,每根神经都调动了起来。这个捕鱼人的手和手指尖简直同排钩的牵缆融成了一体。然而,在肠胃上方,在左面的胸膛里却有个什么东西或什么家伙单独地生存着,像救火员那样二十四小时昼夜不歇地在观察。伊格纳齐依奇和大鱼斗争,把这个捕获物拖向船边,而胸中的那个家伙却打起顺风耳,睁开千里眼,在黑暗中观察动静。远处火星一闪,那家伙就抽搐一下,砰砰跳动:什么船?会有什么危险?要不要把排钩放掉,让大鱼沉到水下去?但是这条鱼可是鲜蹦活跳的,说不定会想办法乘机溜走。他全身都紧张起来,心跳也变得慢了,此时此刻他在黑暗里真是眼观四面耳听八方,突然,他全身一震,像给电击了一下,就像有一盏火灾警报的红灯在一亮一灭:“危险!危险!失火了!失火了!”

结果却是一场虚惊!原来是河当中驶过一艘货轮,发出哼哧哼哧的声音,就像格罗霍塔洛的养猪场里良种公猪的叫声。后面,一条其貌不扬的小轮船缓缓驶向遥远的北方,船上发出单调的、拖长的音乐声,就像大风雪的号叫。音乐声里,在灯光微弱的上层甲板上,有三对情人紧紧依偎着,如醉如痴,头像临终垂危似的,无力地靠在对方的肩上。“日子过得真美,”伊格纳齐依奇甚至把手中的活儿停了一下,“像在电影里一样!”

《鱼王》书中插图

就在这当口,那条大鱼却来提醒他别把它忘了。它不再安分,向一旁挣扎,弄得钓钩撞到船舷的铁板上,击起了蓝色的火星。伊格纳齐依奇往旁边一跳,把排钩弄得乱糟糟的,他一下子把那美丽的小轮船忘了个干净,但是对于周围浓重夜色里的一切并不放松注意。大鱼用这一番类似搏斗前的准备活动引起他的注意以后,又安静了下来,不再撒野,只是往下沉,往深处沉,带着一种不为任何东西所动的倔强劲儿往下沉。从这条鱼的沉重,从它的动作习惯和这种不顾一切往深处沉的劲儿,可以猜到排钩钓到的是一条很大的,但已疲惫不堪的鳇鱼。

突然,大鱼笨重的身体在船尾处掀起了浪头,一下子又掉过身子辗转翻腾,搅得浪花四溅,使河水变得像一片片烧焦的黑色破布片。这条鱼扯紧了排钩的横档,却不往水下游,而是径直往河心的航道上窜,这使一段段绳索、软木浮子、钓竿翻打着水面和船身,把搅成一团的鲟鱼纷纷从排钩上抖落了下来。“这傻家伙透个气,就翻江倒海似的!”伊格纳齐依奇想道,他迅速收紧了排钩上松动的绳子,立刻看到那条大鱼就在船边。他看得惊呆了:乌黑锃亮的背上,脊鳍都折断歪斜了,鼓鼓的鱼身两侧,裹在有棱有角的鳞甲棘皮里,轮廓分明,好像从鳃到尾周匝着无数的锯齿。鱼身的棘皮因浸泡在河水里而绷紧着,小股的水柱顺着鳞片流淌,汇集到高高翘起的尾部的凹处,通身看上去是湿淋淋的、光滑的,但实际上却像玻璃碎屑拌和着砂子一般。

这条鱼不仅大得离奇,而且外形类似古生动物,它从头到尾都像史前的蜥蜴,头部下面像刨过一刀那样齐平,颔下长着柔软的、没有血管的、像软体虫一般的触须,尾巴则像膜翅。儿子的动物学教科书中有这种蜥蜴的插图。

河中央的航道上,水流湍急,波浪起伏。小船晃动着,从一边歪到另一边,在浪中颠簸。可以听得到鳇鱼经水浸泡而变得光滑的鳞甲在小艇的铝合金外壳上磨出的叽叽嘎嘎响的声音。刚长了一年的鳇鱼还不能叫鳇鱼,一般还只能叫多须鱼,再长下去就叫盆盆鱼或锅盖鱼,它像个奇形怪状的爆开的松果或者像满身是刺的纺锤。多须鱼的模样和味道都会令任何饕餮之徒望而却步,这种鱼吃下去简直会划破肚子,刺穿内脏。可也真怪!就凭这些细骨头、尖刺儿,竟能长成这么大个儿的鱼!而且它们吃的是些什么东西呢?小虾,瓢虫,泥鳅而已。唉!自然界不是个谜吗?

就在近旁有长脚秧鸡在咯咯叫。伊格纳齐依奇侧耳倾听—好像在水上叫?长脚秧鸡是一种脚很长的擅跑的旱禽,早在节令以前就应该迁移到暖和的地方去了,事情也真怪,这会儿竟还在此地咯咯地叫!听声音近极了,好像就在脚边。“不会是在我裤裆里叫吧!”伊格纳齐依奇想开个玩笑,甚至说几句有伤大雅的话,使自己摆脱紧张、愕然的状态。可是他所希望的轻松情绪并没有出现,也没出现那种发疯般的狂热劲儿,没有那种灼人心肺、吞噬一切、使骨节都会嘎嘎作响、使理智能丧失殆尽的欲求。相反,身子左方那个高度警觉的顺风耳,或是千里眼,却像被淋上了热乎乎的酸菜汤,闭目塞听了。大鱼在吐气,原来所谓长脚秧鸡的咯咯叫声,就是从它那由软骨构成的嘴里发出来的。伊格纳齐依奇突然觉得,这条盼望已久的、见所未见的大鱼是不祥之兆。

《鱼王》书中插图

“我这是怎么啦?”这个渔夫惊讶起来。“我不怕神,不怕鬼,只相信冥冥之中有一种力量……说不定事情全在于这种力量吧?”伊格纳齐依奇把排钩的绳子系在铁制的桨架上,取出小提灯,贼溜溜地用袖子遮着亮,把这条鱼从尾巴后面照起。鳇鱼圆圆的,长满棱刺的脊背在水面上一闪,弯曲的尾巴疲惫而小心翼翼地划动着,仿佛有人把漆黑的夜空当做磨刀石,在磨砺一把鞑靼式的弯曲的马刀。骨质的鳞甲保护着这条鱼宽大而微微倾斜的前额,鳞甲下面两只小眼睛从水里盯住人看,黑眼珠有打猎用的特大砂弹那么大,外面有个黄圈。这两只眼睛光秃秃的,没有眼睑,没有睫毛,像蛇一样冷漠地盯着人看,隐含着某种深意。

这条鳇鱼给六个钩子钩住了。伊格纳齐依奇又给它加了五个。尖钩刺穿了这个庞然大物像皮革般坚韧的皮层,但它连抖都没有抖一下,只是擦着船帮移向船尾,蓄足力量准备投入正在压进尾舱来的水浪,把排钩的系绳都扯断,挣断牵缆,弄断所有这些丝毫不起眼的,却又这么锐利锋快,可以致命的小铁钩子。

鱼鳃更加急促地一翕一张,嘶叫声也变得更凄厉了。“马上就会跑掉!”伊格纳齐依奇心凉了半截。他没有仔细思索,单凭掠过的这个念头,更不妨说是单凭经验,心里就明白:独自一人是降服不了这个庞然大物的。得再给这条鳇鱼多扎上些钩子,然后把它撇在这儿,让它在水里精疲力竭。要是弟弟能赶来这儿,一定能帮得了忙。别的事儿不敢说,但在这种要紧的、有利可图的事上,他是不会死心眼儿的,会收起他那股子傲气的。不过集体农庄的轮船到扎列契耶去装运收下来的白菜了,不到天黑,柯曼多尔不会到奥巴里哈来。

得等着,等——着!咳,就是等到了,又怎么样呢?把鳇鱼分掉?一砍两半,说不定还要一分为三,因为轮机手总是死皮赖脸地跟着这位老弟,这家伙和那个十恶不赦的孬种达姆卡一样,是个窝囊废。这条鳇鱼至少好挖两桶鱼子。鱼子也分成三份儿?!“瞧,又来了,又来了,你那种卑鄙的想法又来了!看来,乌特洛宾家那种不可救药的毛病,你又犯上了!……”伊格纳齐依奇鄙夷地责备自己。

他现在是什么人?返本归原他又是什么模样?比达姆卡好?比该死的土匪格罗霍塔洛好?还是比弟弟好?所有偷鸡摸狗之徒其实都是一样的德行,一样的嘴脸!只不过有些人能够不露声色,蒙混一段时间,但总有一天,或者像死了的库克林常常说的那样,劫数一到,所有这些家伙都会给扫到一起,然后各自得到应得的下场。一个人只要能不随波逐流,能站稳自己的脚跟,生活得有主见,不为任何诱惑所动,自求温饱而决不从公家锅里舀取一杯羹,也就是说不为蝇头小利而出卖自己的人格,不好酒贪杯,不走邪门歪道—这样的人就能在生活中,在人世间赢得一席之地。而其余的一切人只配扔进垃圾箱、废品堆和泔水桶。“嘿,真是个聪明透顶的人!”伊格纳齐依奇一笑。“你什么事都一清二楚,讲什么都头头是道!促狭鬼!多地道的演员呀!那就露一手看看,你捕鱼有多大能耐?”伊格纳齐依奇心痒难熬,急于想露一手了。他平素总是把西伯利亚俄罗斯人的拗戾固执、死爱面子、贪得无厌的习性认作是一种奋发精神,然而正是这种习性能使人一反常态、欲念中烧、痛楚不堪。

“别惊动它!可别惊……动它!”他稳住自己。“你制服不了它!……”

他觉得,如果说出声来,那么就像有一个理智清楚的人在一旁说话,他能借这些声音使头脑清醒。然而话声却显得断断续续,遥远而又含糊不清。传到他耳中的只是微弱的声响,根本进不了他那浸沉在狂热的工作中的头脑,头脑正在计划如何下手,在一大堆杂乱无章的感情里离析出一种对行动的欲求,这种欲求控制了他这个人,左右着他的行动—他把斧子、尖钩子移近自己身旁,想用它们把那条被弄得昏头昏脑的大鱼拖上来。他也不敢划船靠岸。平水期过去了,河水因秋季风雪交加而上涨,它咆哮,回旋,直冲到很远的岸边,大鱼绝不肯往浅水区游。它那满是鱼子的肚子只要一擦到什么硬东西,那时它那种打挺翻身的劲儿,那种喧嚣折腾会把所有的绳索和钓竿一股脑儿地弄个精光。

这样的鳇鱼决不能白白放掉,鱼王一辈子只能碰上一次,而且还不是每个人都碰得到的。达姆卡就从来没有碰上过,也不可能碰上了,他现在不再下河捕鱼了,钓竿都扔了……

伊格纳齐依奇哆嗦了一下,因为无意中触犯了忌讳,虽然只是在自言自语中—他听到过许许多多有关鱼王的传说,当然,很想抓到它,看个究竟,但是不消说,又有点胆战心惊。爷爷常说:最好把它,这该诅咒的东西放掉,而且还要装得若无其事,似乎是毫不在意地放掉它的,然后画个十字,照常过你的日子,并且常常想着它,求它保佑。可是这回话已经出口,只得干下去了,就是说,非得逮它一条大鳇鱼不可!别去管什么禁忌,横下一条心来干—老辈里的人,那些各式各样的巫师,胡说八道得还少吗,爷爷也是一个样:住在森林里,见了车轮也要磕头求拜……

《鱼王》书中插图

“嗨!豁出去了!”伊格纳齐依奇蛮悍地用尽全力用斧背猛斫“鱼王”的脑门,根据斫下去那种清脆而不是重浊的声响,以及斫后毫无反应的情况来看,他猜到是打偏了。不应该用这么大的傻劲儿斫,应该干净利索,一击就中。可是再斫第二下已经来不及了,现在一切都在一瞬间决定了。他用钩子把鳇鱼钩个正着,差不多已经要把它拖进小船了。他已经准备发出胜利的号叫,不,不是号叫—他又不是城里的孱头,他从来就是渔夫—他只不过是要在这儿船里,用斧背对着鳇鱼鼓起的脑盖再来一下子,然后轻轻地、得意地、胜利地笑一笑。

这时,他再次吸足一口气,加一把劲儿,把脚在船帮上抵得更着实些,靠得更稳些。但是原先愣着不动的鱼却猛一转身,一下子甩着了船身,只听得轰隆一声,船舷外黑压压涌起一堆东西,但不是水柱,不是的,竟是河水炸裂成的凝块。渔夫的头部像被重物猛击了一下,压得双耳一阵剧痛,心里也像挨了一下,胸中迸出“啊—”的一声,真像是一次爆炸把他向上抛去,摔进沉寂的虚空。“这原来和打仗一个样……”他刚想到这里一股寒气透进因搏斗而还在激动的心底。

水!他喝了一大口水!他正往下沉!

《鱼王》

【俄】维克托·阿斯塔菲耶夫著

广西师范大学出版社

2017 - 04

▼▼点击【阅读原文】,购买《鱼王》。