“电动汽车行业处于产业爆发的前夜,电池技术和充电便利程度是关键所在。新能源汽车的快速推广和应用离不开充电基础设施的有力支撑,能否方便、快捷地进行充电、换电,一直都是用户是否愿意购买电动汽车考虑的重要因素。”国家能源局副局长刘宝华如是表示。

到2030年,预计国内电动汽车将达到8000万辆,据他估算,“这8000万辆电动汽车充一次电需30亿度左右,而我们的电网现在每天的发电量是170亿度左右,这是一个很大的负荷,既是挑战,也是一个很大的资源。”

至于如何解决这一问题,刘宝华提出:“如果把充电放电和电网的运行进行有机结合,与智能电网的建设进行有机结合,能极大改善我们整个电力系统的运行状况。也能够极大的改善风、光这些电源的运行方式。”他从宏观角度反复强调,电动汽车的发展对能源行业、电力行业是一个非常重要的机遇和挑战,需要各方面提前谋划,加强顶层设计,加大科技投入,这也对智能电网、智能交通、市场化改革方面提出了全新的要求,需要统筹研究和提前布局。

物业不配合、电力接入困难等难点解决大有进展

据了解,目前国内的电动汽车充电基础设施建设已经实现快速发展。数据显示,截止10月底,全国累计建成公共充电桩19.5万个,较去年同期增长了82%。私人充电桩18.8万个,较去年同期增长214%。国家能源局副巡视员郭伟特别提到了几个指标:据15万条4S店的销售数据统计,整车销售配送的充电桩安装比例已经达到了86.1%,较去年提升了9个百分点。其中,未安装的主要原因包括:无固定车位安装条件的占5.7%,集团用户不需要建桩的是3.3%,其中还有物业不配合的占了1.3%,还有电力接入困难的0.5%。“特别是物业不配合与电力接入困难这两大难点问题,经过我们多方努力,这个比例已经大幅下降。”郭伟表示。

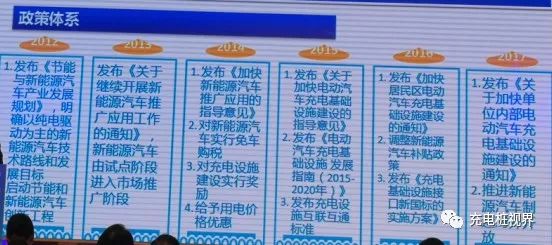

政策体系不断完善,充电技术路线多元化

目前国内总体的充电设施政策体系正在不断完善,关于行业规划,居民及单位内部建桩,接口统一等细化政策也陆续出台。北京、上海、深圳等地已经建立了城市级的充电基础设施运营管理平台,普天新能源、特来电、万邦等等企业也建立了企业级的平台。郭伟认为,值得关注的另一个国内电动汽车充电领域发展向好的重要表现是充电技术等方面的持续创新,在常规的交流慢充、直流快充的基础上,进一步形成了交流快充、高速换电、无线充电、直流超大功率充电等技术路线,还出现了柔性充电、矩阵充电堆、智能充放电等新技术。

公共桩利用率及行业盈利能力低下,四大障碍待消除

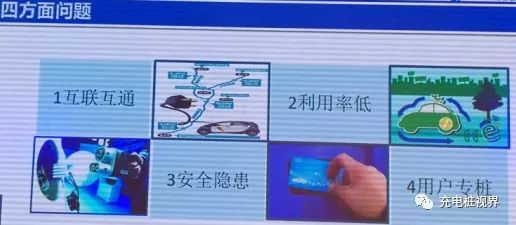

虽然目前国内的充电基础设施建设工作已经全面铺开,但郭伟并不讳言其中存在的基础不牢固、发展后劲不足的问题。他将其归纳为四个方面:

一是因为车桩生产企业众多,车桩充电接口特别是直流接口不兼容的情况依然存在。运营商平台间互联互通问题还是相当突出。

二是新能源汽车保有量相对较小,且大多使用者自有充电桩,公共充电桩平均利用率不足15%,行业盈利能力比较低,商业模式还需要进一步探索。

三是由于布局不合理,维护不到位,部分地区出现了不少的故障和僵尸桩。此外,充电接口安全标准也有待提升,充电信息和支付面临网络安全漏洞的风险。

四是由于小区红线内的供电增容费用较大,私人充电桩安装的体制机制障碍依然存在,需要各方尽快推动解决。

未来三项重点工作是哪些

据郭伟透露,随着电池升级换代的步伐加快,提高充电基础设施的适用性特别迫切。能源局下一步的重点工作是要再接再厉,推动国内的充电基础设施建设使用再上新台阶。

一是要加快研发先进充电技术,瞄准标准化、网络化、智能化发展方向,加快柔性充电技术推广应用,加快无线充电、智能充电等关键技术攻关,尽快取得突破。推动国家电网、普天新能源、特来电、万邦等企业平台数据共享,加强公共桩、个人桩的入网和互联互通,实现共享,建桩、建网、建站的比例可以缩小,效率得以大大提高。

二是要支持充换电商业模式创新,通过创新促进形成企业可持续发展的运营模式。要支持发展众筹建桩,充分利用社会资源参与充电基础设施建设,鼓励充电服务企业与整车企业开展商业合作,实现车桩协同发展,探索特许经营模式,吸引专业充电运营商负责运营维护。

三是组织推动国家级充电服务平台建设。利用各级财政奖补资金的杠杆作用,研究借鉴欧美发达国家的经验,积极发挥充电联盟等行业协会的作用,在各运营企业信息平台基础上,加快组织推动国家级服务平台的建设,为新能源汽车用户提供更加智能、更加便捷的充电服务。

延伸阅读:为推动国内充电基础设施建设,能源局都做了哪些努力?

据郭伟介绍,能源局的工作主要包括:

一是推进规划的落实,狠抓补短板,与国家电网公司一起实施居民区充电设施建设的示范项目,已对北京、上海等重点城市开展电力改造,对582个小区、9223个车位进行了“一表一车位”的电力改造,大幅提升了充电桩的报装效率。并会同国资委、国管局,联合印发了《加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知》,促进各单位的建桩工作。