在2000年互联网泡沫后,中国的互联网公司完胜所有的美国对手。

· 即时通讯的腾讯QQ战胜MSN

· C2C的淘宝VS美国eBay

· B2C的当当VS亚马逊

· 搜索的百度VS谷歌

· 邮箱的QQ邮箱VS微软Hotmail

……

在这中间,腾讯QQ战胜MSN仅仅是战例之一,这里面的失败、成功的共性是什么?有什么值得我们借鉴的经验?

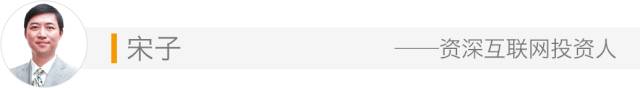

在我经营企业和投资过程中,我总结一个木桶成长模型:

企业发展中需要七项能力,我比喻为是构成木桶的七块木板。

并且在企业发展的六个不同的阶段,各项能力的重要性完全不一样,企业家投入的精力、资源也完全不一样,不可能是每块木板都很长,需要根据企业发展不同阶段重点打造木桶不同的“长板”。

对于初创期、成长的腾讯,最需要解决的是产品、盈利模式、销售等问题。

随着腾讯的成长,团队、产品的增加,战略和管理能力提升迫在眉睫,因此出现了前面分享的腾讯第一次职能型组织架构,以及第二次事业部型组织架构的调整。

▲

企业能力木桶的七块木板

微软是IT时代的霸主,对于处于成熟期的微软,战略、管理效率的提升是至关重要,但是在进入互联网时代的2000年后,IT时代的思维包括管理、产品研发、战略上都出现了重大失误,导致微软迷失了十几年之久。

这就给腾讯和与腾讯联手的谷歌等互联网小公司巨大的机会,一跃成为和微软并肩的世界前五大市值公司。

下面和大家分析看看微软在管理、产品研发、战略上的昏招,导致MSN败给QQ。

2月3日,我们说到针对微软MSN的三连大招,腾讯一一拆解,但是强敌往往不是被对手打倒,而是被自己打倒。

在其背后,是“大公司病”导致微软在竞争后期连出“昏招”,最终败给了腾讯,并在6年后关闭了MSN服务。

那微软究竟出了哪些“昏招”呢?我们来一一分析。

昏招一:战略布局失误

2005年微软请了著名的咨询公司给MSN部门做战略规划。

当时,微软只有一个品牌叫Windows,所以咨询公司认为不应该有任何东西偏离Windows,要聚焦在Windows品牌之下。

在这个逻辑下,MSN被改名叫做Windows Live Messenger。

也就是说,MSN不见了!它被包裹在一个看上去功能更多的Windows系统之中,但它不再是一个独立的即时通信客户端,由一个平台级产品,一下子降格为一个插件。

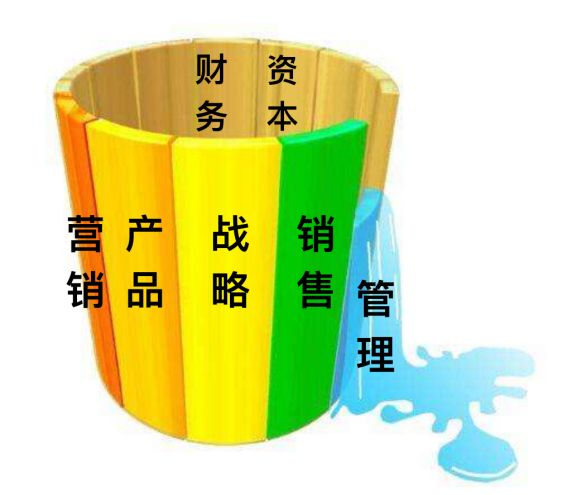

和QQ这个独立产品形成了鲜明对比,在QQ之前,1999年我就开始使用以色列公司开发的ICQ,马化腾就是模仿ICQ做出了QQ。

但是以色列ICQ公司被美国在线公司AOL收购后,没有得到美国在线公司的重视,逐渐边缘化了,最后无疾而终,这和MSN的经历非常类似。

所以对于小公司、小产品来说,挑战大公司、大产品也不是不可能的。

▲

QQ(左)、ICQ(中)和MSN(右)

昏招二:多头、职能型的管理模式

当时MSN在中国市场上没有一个统筹全局的负责人,其中市场部与研发中心分别向各自两个大区的上司汇报,所有市场推广计划和研发工作都必须在微软的全球体系里层层上报审批。

在微软看来,这连战役都算不上,顶多是一场无关痛痒的局部战斗而已。

那腾讯是怎么工作?

马化腾会亲自体验产品,家里放着四个平板电脑,发现问题,马上给公司总裁发邮件,总裁收到马化腾凌晨4点半发的邮件,总裁10点回邮件,副总裁10点半回,紧接着,几个总经理12点进行了讨论并回复了结论。

下午3点,技术方案已经有了。晚上10点,产品经理发出了该项目的详细排期,总共用时18个小时。

这也是马化腾至今保持的工作风格,腾讯内部说马化腾是个邮件狂魔的原因,他经常在凌晨回复邮件。

这也是腾讯面对用户体验,快速反馈并拿出解决方案的工作风格,所以互联网有这种说法——

百度的技术、阿里的运营、腾讯的产品。

今年一月份,我给我参与投资的牛商网分享了腾讯QQ和QQ秀的开发过程,大受启发,我说能不能结合春节做一个营销产品,让公司员工放假的时候,也可以营销传播。

小程序产品部负责人马上行动,不到3周,换了三个美工,从文案-图片-音乐-视频,利用非工作时间开发了13个版本,25个模板。

我看了demo后,说平时假日的祝福短信、微信群发最大痛苦是“千人一名”,能不能做出“千人千名”?

小程序产品组马上又迭代开发,你把这个【牛祝福】小程序发到微信群里面,谁打开,抬头就是打开人的名字。

这就是互联网时代的速度,大家可以长按下面的小程序二维码,体验一下。

▲

2018年送祝福的正确打开方式:牛祝福小程序

昏招三、跨国大公司产品开发机制上的羁绊

MSN的技术研发方向被微软总部控制,是全球一盘棋,针对中国市场的本地化考虑并不多。

对于MSN每一项功能的研发,都要提交到微软总部论证,但是不同国家市场用户需求、体验差异巨大,作为一个亚洲的区域市场,中国区提出的需求总是无法排上队。

这是典型的跨国大公司模式,MSN中国市场部、技术部发出一个研发需求,等了3年微软总部才批准开发。

比如类似于QQ秀的虚拟道具功能、离线消息、商务用户的大文件传输功能等,这种开发机制上的迟滞和羁绊,让MSN失去了很多机会。

腾讯又是怎么样快速面对互联网快速变化呢?

2010年10月,韩国kik一款基于手机通讯录实现免费聊天的App上线15天就收获了100万用户。

张小龙在看Kik类软件时就认为:“移动互联网将来会有一个新的IM,而这种新的IM很可能会对QQ造成很大威胁。”

张小龙认为自己有义务狙击腾讯的潜在对手,于是,连夜给马化腾写了封邮件,建议腾讯做这一块业务。马化腾刚好也还没睡,很快给他回了封邮件,四个字——马上就做。

微信就这样诞生了。

腾讯就是这样一家以邮件驱动整个项目、产品功能的公司,前面分享的腾讯2005年组织架构第二次调整,从职能型升级以用户驱动的事业部型,每个项目形成一个从用户需求到市场、研发、运营的闭环。

2011年我4月份参加巴菲特股东大会,腾讯网知道这个事情,马上决定特聘我为特约嘉宾,很快开了一个专栏报道巴菲特股东会,并将我腾讯微博账号放到腾讯网站首页。

整个活动报道给腾讯网、微博获得了巨大流量,我的微博一天也加粉近50万,从美国回来后,还连续做了多次采访报道,自此开始腾讯每年都报道巴菲特股东会。

腾讯面对市场的快速反应,这就是我亲身感受的腾讯速度。

▲

2011年,宋子老师被腾讯网聘为特约嘉宾

昏招四、“扛QQ联盟”各自为战

微软MSN中文网的分包合作模式联合20多个大网站合作,但是就像战国时六国的“扛秦联盟”,各自只为自己的利益而战,价格体系混乱,上海美斯恩根本没有能力从中协调。

久而久之,MSN中文网广告价值便大幅缩水,短信项目也正好处于国家信息产业部整顿阶段,收入很少,最后也都失败了。

昏招五、微软与雅虎形通神不通

微软与雅虎的互联互通没有取得预料中的效果,形通神不通。

两家的在线状况和基本消息是相通的,但是语音、视频、MSN空间(类似QQ空间)等无法连通,没有真正对QQ形成有效的冲击。一年多合作就解体了。

面对这种情况,MSN很快就在中国市场落败。

2006年MSN中国技术负责人熊明华及团队也加盟了腾讯,熊明华担任社交平台和即时通信部门的副总裁,也就是当时张小龙的上级主管。

从腾讯面对国际巨头微软MSN和雅虎的挑战中,可以看到我们应该如何面对对手的竞争以及大公司病。

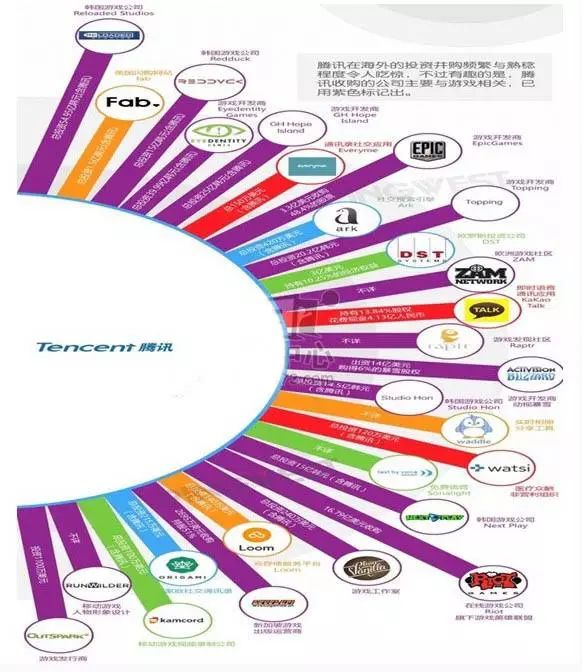

腾讯吸取了这次“扛QQ联盟”的经验,在2011年后投资了600多家公司,很好地推动这些公司以用户为导向的产品开发模式,没有出现微软这种大公司病。

▲

近年来,腾讯投资的国际公司

你会发现,今天我们企业为了面对市场、尤其还是互联网时代的市场趋势和用户需求的快速变化时,要做的事情,就是大公司把企业做小,类似京瓷阿米巴模式、青岛海尔的人单合一、阿里巴巴的合伙人模式等。

这和腾讯的事业部模式如出一辙,2017年腾讯的“王者荣耀”游戏团队就是其中一个成功案例。

华为任正非说:让听见炮声的人决策。

如果大公司对方法论、格局的判断,不是交给实际做产品的同事,当他们的声音不能被听到的时候,而是自上而下去强推,会发生什么?就是灾难性的结果。

我们传统企业面对互联网转型,互联网不只是是渠道、工具的增加,而是要思维模式、组织架构的升级,让听到客户的声音的人去决策。

好了,以上就是今天跟大家分享的所有内容了。

那腾讯是如何让听到客户的声音的人决策,如何面对互联网市场快速反应?下次和大家分享腾讯产品事业部闭环模式。

本文由作者

宋子

授权单仁行发布,宋子老师微信公众号:

企业木桶的七块木板

相关推荐阅读:

1.

腾讯是如何击败如日中天的微软、雅虎等建立的“抗QQ联盟”?

(《我与腾讯20年》系列之一)

2.

比万科晚成立15年的腾讯,为何现在市值能相当于9个万科?

图片来自网络

排版|赵睿

剪辑|庞伟清

——END——

>>>《我与腾讯20年》预告<<<

面对激烈竞争

腾讯如何让听到客户声音的人做决定?

面对互联网市场时

腾讯又是如何做到快速反应呢?

2月25日

《我与腾讯20年》系列之三

为你揭晓答案