所谓“联省自治”,有两个层面的涵义:

(2)由各省选派代表,制定联省宪法,以实现国家统一。

国人有这种“联邦制”国家理想,时日已久。

辛亥年,革命党人曾深信“美利坚合众国之制,当为吾国他日之模范”。袁世凯执政后,进步党人高举中央集权旗帜,国民党人则于“二次革命”时期倡议国家改行联邦制;袁氏解散国会后,进步党人也转而支持扩大各省自治权。至1915年左右,联邦制已成为知识分子当中最流行的一种思潮。

袁世凯死后,进步党人寄望于段祺瑞的“开明专制”,联邦自治论一度沉寂。段氏废除《临时约法》,招致国民党人发起“护法运动”。段氏取“武力统一”政策,国民党人举起联邦自治大旗,要求以宪法确定省长民选;进步党人全力支持段祺瑞,反对省长民选,在舆论上对联邦自治大加讨伐。进步党这种无原则支持,换来的是段祺瑞以金钱构筑“安福系”,将进步党从国会排挤出局,进步党随后消亡。至此,进步党一系的知识分子,终于走出“开明专制”的迷梦,再度回归“联邦自治”主张(如熊希龄明确对外声明自己放弃中央集权主张,改崇联邦自治)。

进步党一系知识分子的加入,使得“联邦自治”成为1919年前后最流行的政治思潮。两次南北和谈破裂,直皖战争爆发,南方军政府瓦解……亦将“联邦自治”推上了前所未有的高潮。地方中小军阀,大多希望依靠“自治”,将北洋系大军阀的“武力统一”挡在省门之外;地方绅民(主要是知识分子,包括前进步党人和国民党内的温和派),则希望依靠“自治”,结束军阀混战——上层救国路线(拥袁拥段)费十年之功一无所成,他们希望改走另一条“中层救国路线”。

以上,是1920年“联省自治运动”步入实践阶段的时代背景。

一、湘人治湘

湖南成为实践“联省自治”理想最有力的省份,与该省所受战祸最烈有关。

(1)醴陵县城只剩下二十八个活人

自“二次革命”到“护法运动”,民国碎裂,南北分治。

至1920年,形势愈形恶化。北洋系政权已无力稳定北方,直、皖两系混战不休;南方护法军政府也已消亡,两广、西南军阀各自为政。

湖南地处南北交通要冲。北方推行“武力统一”,务求得湖南以遏制西南、威胁两广;南方屡次“北伐”,也务求得湖南以兵锋北指。可以说,民国成立了整整十年,湖南即受了整整十年的兵祸,时人总结:“七十余县之地,无地不灾,三千万人之家,无家不毁”。

1920年,湖南《民国日报》如此形容本省惨况:

“湖南人死了若干还不算,还要赔上若干财产,战来战去,战到如今,从前金装玉琢的湖南,就变成如今土焦人槁的局面。目下除了高高在上的湖南人,还能享有些微闲福外,其余的湖南人,有槁死在山腰湖畔的,有流亡在异国他乡的,无处不见焦土的颜色,无处可觅完全的住宅。焦土上面立着的人,不是号寒,也是呼饥,住宅里头藏着的人,不是数米为炊,也要折骸以爨,更有那厘妇,望秋风而泣,老母倚斜闾而望子。种种惨状更是不胜枚举。”

具体惨到何种程度?止举一例:1918年南北战争,北洋系张敬尧所部第七师在株洲、醴陵烧杀抢掠,无辜民众死者10余万人,战事结束,醴陵县城“仅遗二十八人”。

张敬尧督湘期间,植私产、扩私军,横征暴敛搜刮民财。不但祸及蝼蚁小民,缙绅富商也苦不堪言。1919年11月,湖南绅士范濂源、熊希龄等168人联名向北京总统府、国务院控告张氏祸害湖南的累累罪行,要求撤换湖南都督,“驱张运动”由此而起。

湖南人谋求通过“自治”摆脱军阀混战噩梦的理想,也由此开始。

“驱张运动”几乎调动了湖南省内外所有的开明势力。有地位的湘籍士绅,在各种政治场合,向各种政治团体控诉张的罪恶,且发行刊物(如《湖南》、《湘声》、《天问》),将张氏种种恶行广而告之于全体国人;湘籍学子联合罢课,选派代表分赴北京、上海、广州等地请愿,宣誓“张敬尧一日不去湘,学生一日不回校”,省城教职员工也加入到请愿活动之中……不及一月,张敬尧的恶名已举国皆知。

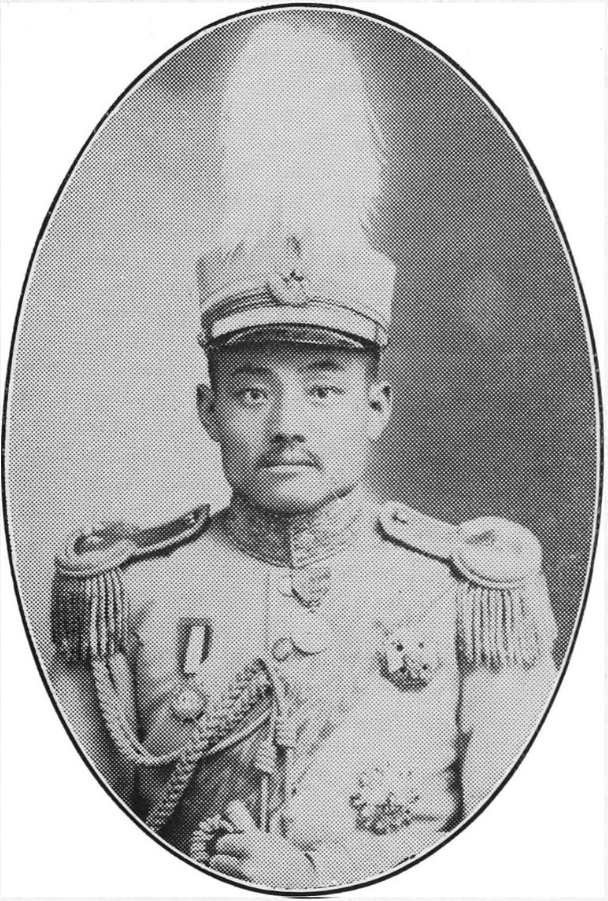

张敬尧

(2)三千万湖南人战胜一个民贼张敬尧

北洋政府既无力亦无意处分张敬尧,遂对这汹涌的湖南民意,取充耳不闻的态度。

驱张运动的手段,遂由和平转向武力。1920年夏,湘军趁吴佩孚与段祺瑞不和,以秋风扫落叶之势,将号称7万之众的张敬尧部逐出了湖南。史载,张敬尧部溃退之时,地方民众多趁机夺其辎重;湘军所到之处,地方民众则主动犒军,“输卒纠聚自如,给养望屋而得”。故陶菊隐在其《北洋军阀统治时期史话》一书中如此评价此次战争:

“并不是湘军三千多支吹火筒,战胜了在数量和装备上占有绝大优势的北军,而是三千多万湖南人民,战胜了一个民贼张敬尧。”

“民意战胜军队”,这种说法自然过于夸张。但这种夸张背后,民意对张敬尧部的痛恨,是真实的。

驱张后,1920年7月22日,新任湖南省长谭延闿发表全国通电,公开倡言“湘人治湘”:

“各省自治,为吾民共同之心理,……湘人此次用兵,纯本湘人救湘,湘人治湘一致决心……闿及全体人民,……爰本湘民公意,决定参合国会讨论之地方制度,采用民选省长及参事制,分别制定暂行条例,公布实行。”

稍后,谭延闿宣布“湖南自治”,并呼吁全国“联省自治”;谭并邀请湖南各界名流及各社会团体代表以及新闻记者,举行联席会议,共商“湖南自治”大计。

谭氏如此做,有个人不得已的隐衷。

湘军虽然驱张成功,但并无实力保全湖南,皖系打着“武力统一”的政治旗号,随时可能卷土重来。谭氏只得借用时下盛行的“联省自治”口号,寄望于以“全体湘民公意”将北洋系的部队拦阻在省门之外。

此外,国民党在广东积极运作武力北伐,必欲取道湖南(张敬尧1919年曾加入国民党),

谭氏也希望以“全体湘民公意”阻止国民党势力进入湖南

。

谭延闿

(3)假冒也不要紧

谭氏这种动机,是“联省自治运动”饱受批判的主要原因。譬如,陈独秀曾断言,这种运动不过是一种“联督割据”:“非发生于人民的要求,乃发起于湖南、广东、云南的军阀首领”。

陈独秀的批评有他的道理,没有湘省军阀“联督割据”的欲望,确实不会有“湘省自治”。但并不能因此,就否认湘省民意的存在。一如湖南《大公报》的文章所言:“假如是一个湖南人,而不至于全无心肝,大概会人人肯定湖南应该自治。”

其实,湖南知识分子也意识到了陈独秀所提出的问题,但他们觉得这是不妨事的。湖南的媒体人龙兼公,写过一篇文章,叫做《假冒也不要紧》,专门谈及军阀私利与民众公意之间,并非完全不能兼容:

“军人口中都会吐出自治两个字来,总算是自治的动机勃发了,真真假假且不管他,即此一端,便可以断定我们理想中的联邦,迟早总会有实现的希望。……他们的作用,无非是想利用自治制宪这块金字招牌,好拿来时扛某一方面,或应付任何方面,诚意本来是没有一点的。不过他们军阀虽然没有诚意,人民却可以拿出要求自治的诚意去顺应他。……

他既可以利用这个名义来遂他的私图,人民又何尝不可以利用他的私图来谋群众的公益

。”

(1920年7月1日,《大公报》)

龙兼公所说的“假冒也不要紧”,实是当日诸多湘省知识分子的共识。

早在“驱张运动”胜利之日,湘省士绅即已经意识到,不能将希望寄托在本省“督军省长”身上:

“我们这次驱张运动,本来没有什么成败可言,不过逐去一个外籍的督军省长,换一个本地的人罢了!但是于这种现象里面,得了一个极明显的教训:我们知道驱傅、驱张……种种问题,于我们小百姓没有多大的关系的。我们知道政治状况,是由社会状况发生的。政治不良,必是社会上起了什么病的状态。……我觉得我们以后所应负的责任,就是要努力改造社会。”

(黎宗烈,《蒸阳请愿录》)

他们转而寄望于发展民众组织,进行社会自救

。比如,湖南改造促成会当日的主张是:

“湘事糟透,皆由于人民之多数不能自觉,不能奋起主张。有话不说,有意不伸。南北武人,乃得乘隙凌侮,据湖南为地盘,括民财为己橐。往事我们不说,

今后要义,消极方面,莫如废督裁兵,积极方面,莫如建设民治。……大乱初勘,三千万人,人人要发言,各出独到之主张,共负改造之责任。

”

依托湖南《大公报》,湖南的士绅学子们,将自己的主张说得明明白白——

湘省的前途,不在湘籍省长督军,而在湘人自治

:

“如果湖南的事,还是由几个湘籍司令主持,这是‘湘官治湘’,决不可认为‘湘人治湘。”

(许庆誉《怎么叫做“湘人治湘”》)

“要自治就不要依赖官治,要谋湘人自治就不能依靠那些特殊阶级的少数人,政府和特殊阶级的少数人是不一定能够替我们全体湘人谋乐利的,我们还是要去自求多福。”

(龙兼公《湘人治湘》)

龙兼公

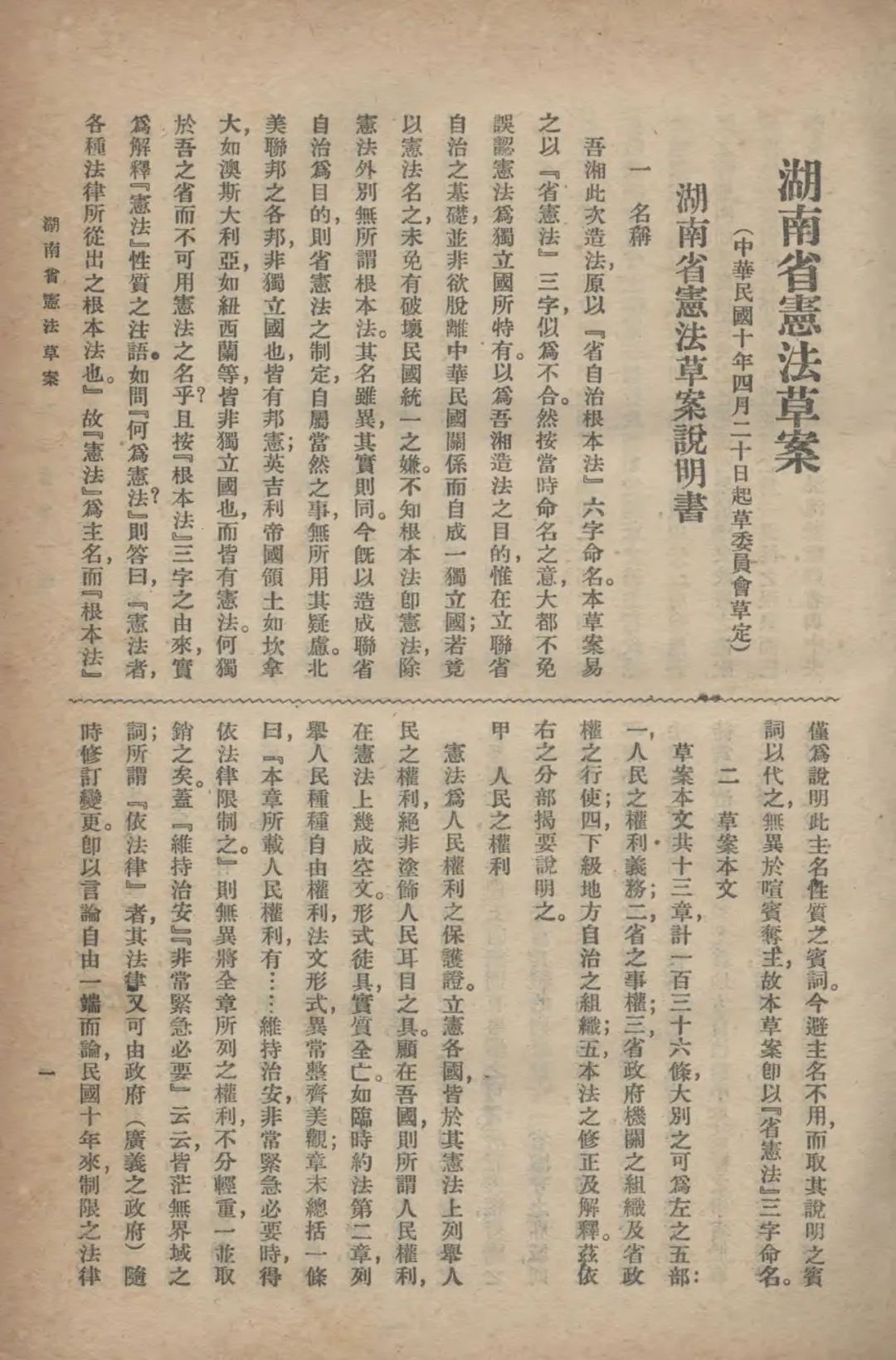

二、湖南省宪法

“湖南自治运动”持续了六年。期间种种成就,均为民国以来所未有。

最大的成就,是造就了一部《湖南省宪法》。

(1)民权不是送来的

要使“湖南自治”产生法律上的效力,拒南、北势力于省门之外,首要之务是须制定基于三千万湖南人意志之上的“省宪”。故1920年10月24日,湖南的公共组织,集体向省府请愿,强调说:

“此次湘人治湘……舍湖南人民自制宪法,更无他道之可循。”

除了将南、北军阀阻于省门之外,湖南知识分子还希望此宪能够起到保障民权的作用。

1921年3月4日,湖南大公报刊文《民权不是送来的》,希望唤起民众的制宪热情。文章说:

“他们将要起草的所谓省自治根本法,不就是我们群众心理所急欲创造的那部省宪法吗?省宪法的性质,是规定省的组织,省政府各部门——行政、立法、司法——相互的关系和省政府与人民的关系的。依我看,人民对于宪法上的要求,最重要的便是看怎么样规定政府——立法、行政、司法——与人民的关系,因为民权的消长,只须争此一点,这一点争不到手,或是所得不满意,旁的事便没有话说了。

“湖南人,你们都醒了么?你们在这民国十年内所受的痛苦——政府的压抑、议会的愚弄、官吏的敲剥、兵匪的荼毒,哪一样不疾首痛心。趁着这个大法初创的时机,你们就应该要想着:一、我们人民为什么没有权?二、蹂躏我们民权的人,为什么那样横暴?由此推想,我们要怎样伸张民权和怎样去抑制民权的蹂躏者的方法,便可以在宪法上想出来了。我们想出了方法,还须得要把这方法制成条文,安放在宪法内面去,做一个永久的保障。这些不利于特殊势力阶级——官僚政客武人资本家——的方法,拼命去争恐怕还不容易得到圆满的解决,闭目静坐如宗教徒之祷告上帝赐福音,哪里有希望呢?我敢再正告湖南人民一句话:

(2)学者制宪

在军阀角度,宪法不过是保全其割据湖南抵御外敌的道具,故而倾向于由政府“代表”民意包办制成。

但湖南知识界既已有“民权是争来的,不是送来的”这种觉悟,湖南的筹备制宪,终究还是变成了一场颇具声势的启蒙运动。包括梁启超、蔡元培、张东荪、章太炎及杜威、罗素在内的诸多国内、外知名学者,均卷入了这场制宪运动,试图为其提供思想资源。

于是,湘省内部,在省府与民众之间,就出现了“官绅制宪”与“公民制宪”的路径分歧。最终是各做退让,选择“学者制宪”。

“学者制宪”的方案,最早由蔡元培提出。1920年秋,蔡陪同杜威、罗素等人来长沙考察湖南“自治”,即提议湖南政界应聘请具有专业修养的学者来制宪。蔡的意见,得到了取谭延闿而代之的湖南新督军赵恒惕的支持。

“宪法起草委员会委员”由省府出面聘请,其最终名单是:王正廷、蒋百里、石陶钧、彭允彝、李剑农、王毓祥、向绍辑、皮宗石、黄士衡、唐德昌、董维键、陈嘉勋、张声树。

这批学者在岳麓书院闭门商议、辩论了一个多月,制成一部《湖南省宪法草案》。

以今日眼光观之,这部宪法草案,乃是民国时代最好、最具可操作性的一部宪法。理由有二。

第一,该草案通篇贯穿着“主权在民”和“权力制衡”的民主政治原则;第二,该草案也充分照顾到了湖南的实际情况。

“学者制宪”之初,湖南省内议论纷纷,许多人怀疑会是“包办宪法”的变异。草案出炉后,曾竭力反对“学者制宪”龙兼公,却对草案另有一番评价:

“这次起草委员会草拟的湖南省宪法案,我读了三四遍,觉得大体是很不错的。他的长处:第一是知道注重民权。看他规定人民权利义务,处处都从实质上划定界域,明白写了出来,不用浑括条文,替恶政府多留蹂躏人权的机会。这一章在本草案中,确实是特放异彩!第二是知道着眼事实,不务为高远之谈,使条文等于虚设;其有根据法理本应如此规定,而因他种关系即时又行不通者,则变通方法或展缓其施行期限。这都可以见得起草诸君的心思细致!第三是知道求实用不求美观。我起初是一个反对所谓‘学者制宪’的人,就是恐怕他们不甘心自贬‘学者’的身价,专门替我们起草一部‘好看不好吃’的宪法。今读本案,‘不好看而又好吃’的地方很多,这真是出我们意料之外。”