良好的睡眠是工作生活的基础,我们都知道睡眠很重要,却很少真的花时间思考怎样睡眠。看到这本书的推荐后,第一时间入手,实用性很强,

强烈推荐

。

即使是我这样「沾枕头就睡着」的类型,也一样能有满满的收获,更正了很多睡眠的误区。

对我而言,最大的收获是:

-

睡前、醒后的一段时间(大约 90 分钟)和睡眠本身一样重要,会有效影响睡眠质量和自己第二天的状态;

-

早睡早起其实并不适合每个人;

-

睡眠的质量应该以「周」为单位统计,不要因为一天的睡眠质量而过早判断;

-

失眠的一个重要原因是「担心自己会失眠」,听起来很无厘头,但却是事实;

书中的主要内容包括昼夜节律、睡眠类型、睡眠周期、睡前醒后、日间小睡和睡眠环境改造等几个部分。在笔记中,我把顺序按照自己认为的重要程度稍作了调整。

睡眠前后

对于睡眠而言,重要的不只是床上的那段时间,睡眠前的准备和醒后的「仪式」也非常重要。对于晚睡晚起类型,醒后的仪式更加重要,会直接影响一天的效率,应该好好利用这段时间有效的唤醒自己。

我常常有这样的感觉,生活中突然出现一点变化,本来很习以为常的小事被跳过(比如停水不能洗漱,放假在家比较懒散),会觉得一天都昏昏沉沉的不精神。突然放假在家的前几天,也会觉得效率超级低下。其原因,很大程度上就是起床后的「唤醒仪式」发生了变化,导致没有把自己完全唤醒。

我们平时上班的时候,起床后要很认真的洗漱穿戴、吃早饭,其实这就是一种唤醒活动。而突然放假在家,起床后这些活动被省略或者简化,就会导致唤醒不彻底、白天不精神。

睡眠前后的例行程序其实也是睡眠的重要组成部分,建议各安排 90 分钟左右的时间帮助自己进入状态;

睡眠以前

睡醒以后

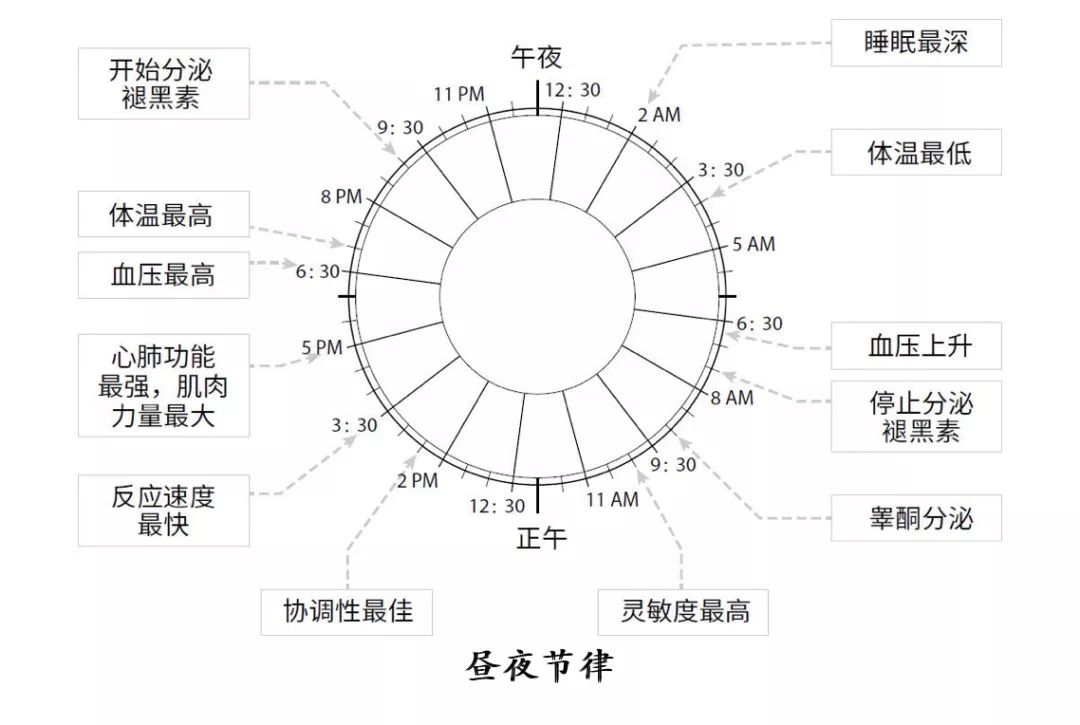

昼夜节律

人体生理状态在一天内随时间的周期变化就是——昼夜节律,是了解睡眠的基础。想要获得良好的睡眠,必须

顺势而为

,对着干不会有好结果的。

最典型的应用就是光线,我们都知道睡眠的时候应该关灯、拉上窗帘,就是对于昼夜节律的应用。如果晚上点亮 200W 的大灯泡,能睡好觉才怪。

其他的应用还有:

两种睡眠类型

-

早睡类型、晚睡类型,早睡早起并不适合所有人;

-

不要在周末睡懒觉,来回调节颠倒会很痛苦;

常言道「早睡早起身体好」,但是事实上,这句话并不适合所有人。人的睡眠类型是由基因决定的,分为 早睡早起类型 和 晚睡晚起类型。如果强硬的要求晚睡晚起的人,每天早睡早起,常常是费力不讨好。这也是为什么我们早早起床,有的人一天精神抖擞,而有的人却昏昏沉沉。

另外,尽量保证固定时间起床,即使是周末也是如此。如果周末恶补睡眠,只会导致周期节律被打乱,周一上班的时候就容易频频点头。

R90 睡眠周期

人的一般睡眠周期为 90 分钟,睡眠的过程就是浅度睡眠到深度睡眠再到浅度睡眠的不断循环。计算睡眠时间,最好以周期的倍数计算,而不是简单的「N 小时」,所谓的「每天 8 小时」,其实应该是每天 5 个周期(7.5 小时)。

用上床睡觉的时间,而不是起床的时间,来调节睡眠的长度。起床的时间要尽可能固定。

一般而言,我们通常需要每周 35 个睡眠周期,平均下来每天 5 个。可以用一个星期来实验一下,看看自己到底需要多少个睡眠周期,有的人可能只要 28 个,而有的人可能需要 40 多个,还是因人而异。如果白天精神抖擞,说明睡眠周期足够;如果觉得很困倦,可能是因为睡眠不足。

日间小睡

日间小睡(中午或者傍晚)可以最为一周睡眠周期的有效补充。30 分钟的小睡甚至可以媲美晚上的一整个睡眠周期的效果。如果晚上睡眠不足,那么千万不要忽视日间小睡。如果晚上睡眠充足,没有午睡也无需太担心。

-

小睡可以用来弥补晚上睡眠周期的不足,计入每周睡眠的周期数;

-

小睡要么短点 30 分钟左右,要么就一个完整的周期;

-

傍晚也是一个有效的小睡时机,适合晚睡晚起类型;

-

即使是 30 分钟的小睡,也可以作为一个完整睡眠周期来统计;

睡眠环境

作者比较提倡纯粹的睡眠环境,在卧室除了睡觉,什么也不做。其他活动尽可能的搬到卧室以外的空间。

另外,床垫的作用远远高于床架本身,我们应该尽可能把资金花在床垫本身。如果预算有限,可以考虑只买床垫。

作者专门提到,睡眠过程中其实不需要喝水,也不建议在卧室放一杯水。会口渴的醒来,往往是因为睡觉时用嘴呼吸,喝水只是治标不治本的方法。