上周就零星有同学给我推荐这部台湾惊悚犯罪片——

《目击者之追凶》

,前天抽空看了一下,值得一聊。

说到台湾电影最近几年真是乏善可陈,给我留下深刻印象的可能就要数《赛德克巴莱》了。

市场的萎缩、人才的流失,让台湾电影风光不再,想当年的新电影时期,台湾可是亚洲电影的一面旗帜。

我在界定一部电影的地区属性的时候,一般只有一个标准,

就是它是不是讲的本地人、本土事

,所以就算是陈正道是个台湾人,但他拍的作品讲的是大陆的人和事,那它依然是大陆国产电影。从这个意义上来说,《目击者》算是部如假包换的台湾电影了。

这部片子的类型算是犯罪惊悚剧,和昨天的《心理罪》是同班的小朋友。犯罪惊悚可以说是我比较偏爱的一个类型。

因为优秀的作品会用剧情把角色推到绝境,在压力之下展现人性的善恶美丑。

我喜欢压强大的作品,如果我有机会去写个剧本,可能就会尝试这个题材。

这种剧比较重要的就是逻辑自洽,从这点上来说《目击者》绝不能说是无懈可击,事实上至少有2个Bug我觉得很难自圆其说,但为什么还觉得它值得一说呢?

因为这部电影的“气韵”很足,让你愿意忍受它的一些缺陷。

相反《心理罪》就没有这股“气”,你就是很烦,它到底要讲什么呀,你们那么一本正经的说台词,但我没有在听。

“气韵”是一种说不太清的东西,就好像你看上了一个人,往往并不是因为她的五官尺寸合你的要求,但你就是觉得她有种莫可名状的魅力。

我下面把这个故事大体一说,因为影片里有多次的反转,剧透了会降低观赏快感,我会小心的绕开核心点。

整个故事颇为复杂,人物线众多,是个在创作上技术含量很高的本子。

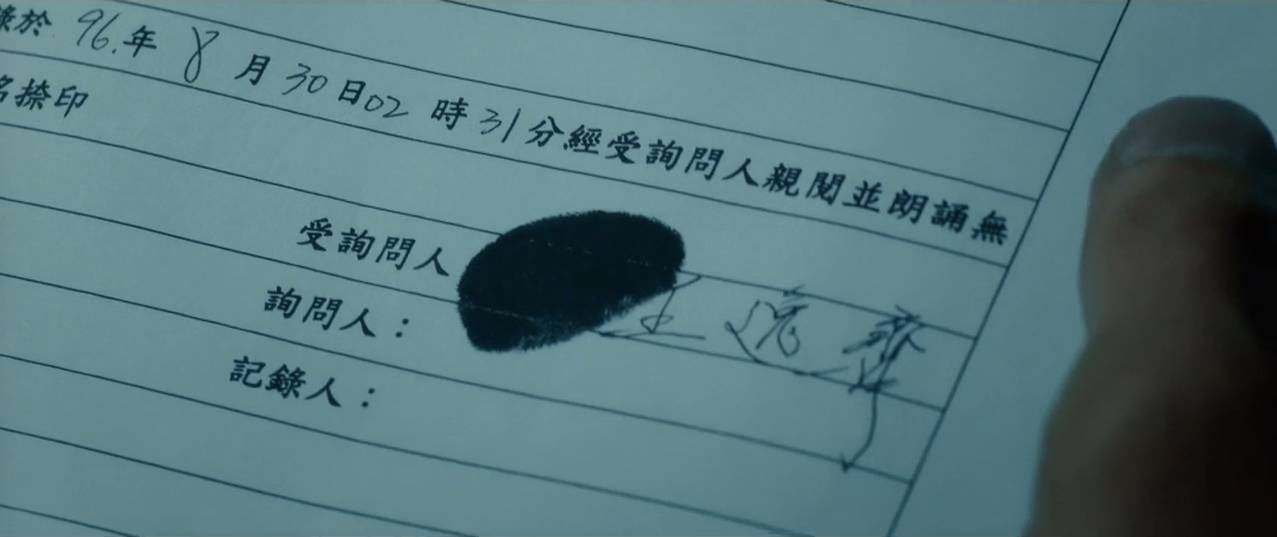

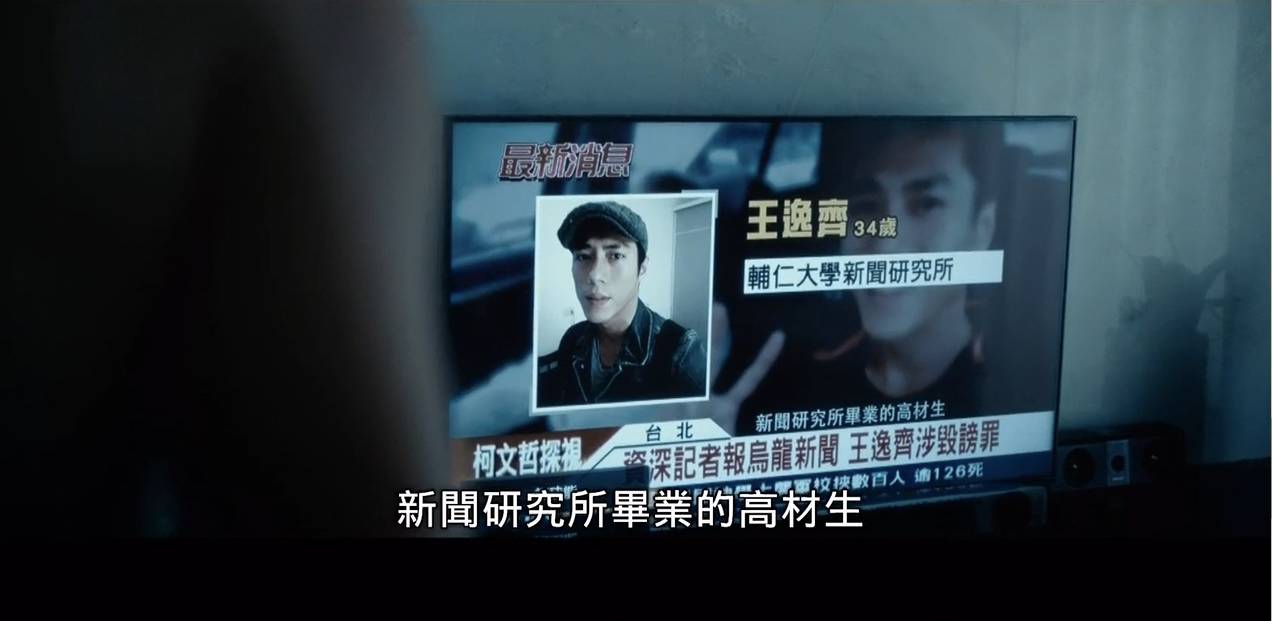

男主小齐是个社会新闻记者,他九年前在报社实习的时曾在一个雨夜目睹了一场车祸。

他抓拍了现场,回到报社交给老大。但他当时还是个实习生,也没什么权利介入太深,这事情就这么过去了。

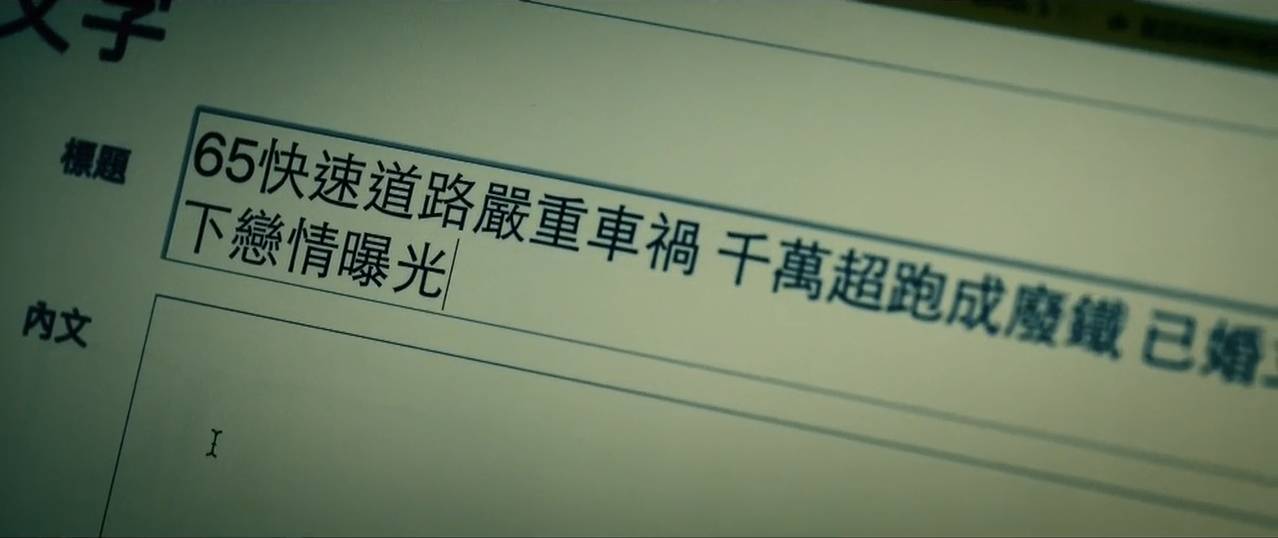

九年后他在高速路上又遇到一起车祸,肇事者是一个政治人物与不明女性,他庆幸自己抓到了大新闻,欢天喜地的拍摄了现场,发回了报社。

但就在回去的路上,发生了车祸。

小齐人没事儿,但车子撞傻逼了。(这里是个bug,如此严重的车祸,警方没有一丝一毫的介入,起码得找找保险公司吧)。他找到修车厂的熟人检修,发现这是一辆事故车,被改装后卖给了他。他非常火大,去警局让朋友查一下车的资料,台湾真是个屁大点儿的地方,

这辆车竟然就是他九年前目击车祸的那一辆,当时他还去警局录过口供。

这时候又有个分支线,他刚刚拍到的那起政治人物绯闻被证实是诽谤,车上的那个不明女人是政治立委的合法妻子,他却把人写成是偷情,结果报社被告,他只有背锅被炒。

到此为止,一个惊悚片的模式框架就正式展开了,他注定要卷入到一起不为人知的真相里。

接下来就是整个调查的过程,其后有出现了众多的人物。这些人物在影片的前半段基本都亮相过,只是后来他们的面目因为剧情的推进,出现大幅度的跃迁,

每个人都有两张皮,一个人模狗样,一个鲜血淋漓

。其中至少有三次反转,都算是很出人意料。

不过里面有几个点实在是太巧合了,比如李安儿子李淳的这个角色,我现在看到他的脸就老是想起《推手》中的那个萌萌小男孩。

李安的娃演的不错,但这个角色的合理性有些低,具体怎么低需要你自己去看了。

这个片子的反转再反转有赖于特殊的叙事剪辑手法,就是不断的在两个时间点上来回闪,就像剥洋葱一样,每次给你剥一点真相。

这样的好处是不断的勾引着你往下看,哪怕一些逻辑上说不太通的点,也迫使你先略过去,探求最后的底牌。但坏处也很明显,大量的闪回影响了故事的流畅度,有那么一两次我有点小懵,不过好在导演的控制力够,基本没有太失控。看到最后我也依然保留着相当的好奇心:这事儿到底是咋回事。

这片子3月份在台湾上映,以电影的内容来看,如果想要在大陆上映,那肯定会删掉一些镜头,

里面有不少暴力血腥的画面,在好莱坞至少被分成R级

,牵扯到官场黑暗与政治黑幕的部分,也许没问题,毕竟是别人家的事儿。

有几个画面确实挺血腥的,但不这样无法衬托杀手的变态(算了我就不贴出来了)。

导演程伟豪是台湾新锐导演,84年生人,看起来像个书生,作品不算多,这是他的第二部电影长片,竟然可以完成到这种程度,让人惊讶。他有点像国内的曹保平,只拍犯罪电影,我觉得北上来大陆淘金可能是早晚的事。

《目击者》里的镜头语言很成熟,我们总说电影难拍,就是因为它需要用镜头讲故事。电视剧相对来说简单多了,就是对话嘛,三个机器一架,开始唠就是。

但电影总是充满了无数的暗示、隐喻、矛盾

,比如下面这个镜头,刚开始你只会觉得它吓人,但看完整个故事你才明白这个画面的深意。

好了,夸完了,下面来说说不足的地方。

刚才提了一句,大量的闪回会让观众有些疲惫,而且为了营造反转的惊奇性,很明显捂住了不少细节,如果从本格推理的角度来说,这样对观众是不公平的,因为起跑线不一样,观众的解密参与感会降低,只是渴求于那个“答案”。

我想了半天也没有更好的处理方法,

因为整个故事就是建立在“掩盖”之上,导演必须捂住,这是胎里带的基因病,基本没辙。

好在气氛控制的很好,观众看的不烦。

二就是有几个很硬的Bug

。最让我觉得说不过去的就是小齐查案子的动机,他明明不需要管这个事情。一开始小齐被塑造成一个无良记者,后面就突然正义感爆棚了?好,就算这个说得过去,但整个事件他被深度的卷入,到最后揭晓答案的时候你会发现他完全在作死,

作为一个同样“有罪”的人,这样自己闹自己的革命,实在有点说不过去。

许玮甯扮演的师姐也同样是这个问题,她完全没有动机帮助小齐,自己给自己找麻烦,知道一切之后你会觉得这个人物有些虚假。

以及阿吉是怎么死的?李淳明明是个病态的罪犯,怎么会在警局一呆好几年还没人发现?这些细节都是说不太过去的。

但是瑕不掩瑜,导演成功的带动起了观众的情绪(起码我是入坑了),而且在对于现实的讽刺与批判上,导演也把握的很好,里面基本没有一个好人,就单说这一点,大陆的犯罪电影就不太敢碰。

有的观众可能会对结尾有些费解,小齐为什么会一本正经的讲那个

“鬼故事”

?

这要结合电影的英文名说一下,英文名没有翻译成“Witness”之类的,而是个很奇怪的

“Who Killed Cock Robin”

,直译过来就是

“谁杀死了知更鸟?

”,这是一首18世纪的英国童谣,被收录在著名的《鹅妈妈童谣》里,这本童谣集里有好多恐怖风格的歌,真不知道那个时代的孩子听了怎么能睡着觉。

我放一段歌词同学们品一下,基本上暗示了影片的主旨。

谁杀死了知更鸟?

我,麻雀说,

用我的弓和箭,

我杀了知更鸟。

谁看见他的死?

我,苍蝇说,

用我小小的眼睛,

我看见他的死。

谁取走了他的血?

我,鱼说,

用我小小的碟子,

我取走了他的血。

谁来为他制丧衣?

我,甲虫说,

用我的线和针,

我来为他制丧衣。

这首歌有两层意思:

1、每个动物都杀死了知更鸟。也许亲自动手的是麻雀,但其他人都是帮凶。

2、没有真相。所有的人都牵扯其中,善与恶的界限已经模糊,

最后阿齐讲这个鬼故事的时候,已经是“哀莫大于心死”的状态

,他本来充满了正义感,但到最后发现只有无边无际的黑暗,包括他自己。

不可否认,这个结尾有些故弄玄虚之感,但我很喜欢,

把人性之恶放到一个“轻描淡写”的形式里面,是个很有想法的点子。

我又把这篇文章从头到尾看了一遍,好像没有什么关键情节剧透,那几个bug你要是没看也基本上不知道我在说啥,还是很推荐各位去看这部作品,回来可以在留言中讨论。

资源在“电影首发站”或者“BT电影天堂”上有,谁要是再问我这俩是什么网站,我真要砍人了。

往期佳片推荐精选:

这个养过猎豹的青岛女孩,去南太平洋拍出了无与伦比的火山之美

这部电影真!好!看!

这年头,7.8分的国产电影不好找了

这部电影当年竟然没被禁掉,你们是怎么做工作的

这才是本届奥斯卡最动人的作品

这部如此丧气的电影竟看的我热泪盈眶

三级片,我只服这一部

这部禁片就像中国男人的欲望之镜

这个卖口红的男人拍出了今年最独特的电影

《电影最TOP》第一季精装典藏版已隆重上市!我们的口号是:

“每天一毛钱,收藏整个电影史”

!不明真相的同学请戳下面这个链接:

《电影最TOP》第一季典藏版,你值得拥有

(提醒:

上面这篇文章里的链接支付会有问题,

请点击本文下面的阅读原文购买。

购买后留QQ邮箱的同学一定要在发货后去垃圾邮箱查一下,很可能会被截留!!)

或者点击下面的

“

阅读原文

”

直接购买!

如果你用iPhone,如果你实在压制不住给我赞赏的冲动,那我就不劝阻你了....