点击上方

蓝字

把我们设为星标吧

一起来做行动派!

就在昨天,DG发了道歉声明,但却甩锅给了文化差异,看不到丝毫真诚。我想说,“辱华行为不可原谅,道歉有用的话,还要警察干嘛!”

中国的筷子是中华饮食文化的标志,承载着中国人的情感和记忆,每一双都不简单。你可以不懂,但不能不尊重!

——正在吃早饭的躺糖

来源:槽值,ID:caozhi163

主播:温柔,微信号:CY950422

☝

配乐:林亿莲

-再见悲哀

时尚品牌杜嘉班纳(Dolce&Gabbana)日前发布了一系列品牌视频。

在视频中,一位亚裔模特拿着筷子尝试吃意大利食物。

不明所以的笑,夸张的肢体语言和矫揉造作的旁白,都引起了质疑。

模特将筷子分开插入披萨中,想要切割披萨。

这却犯了中国人的禁忌。

在筷子的用法中,不能“刺筷”和“别筷”。

顾名思义就是将筷子当成叉子和刀子,去扎着夹菜和撕扯食物。

在吃意大利面时,模特又将筷子竖着插入碗中,如同祭奠死者,这叫

“供筷”

,

视为不详

。

整个视频中,模特时而在空中挥舞筷子,时而将筷子对着镜头,颇有些张牙舞爪之感,是所谓的“指筷”,也是非常不礼貌的行为。

老人家常说,从一个人的餐桌礼仪能看出一个人的人品,虽不中亦不远矣。

用这些错误的筷子用法来代表中国文化,神形皆失。

品牌创始人随后的言论火上浇油,让人气不打一处来。

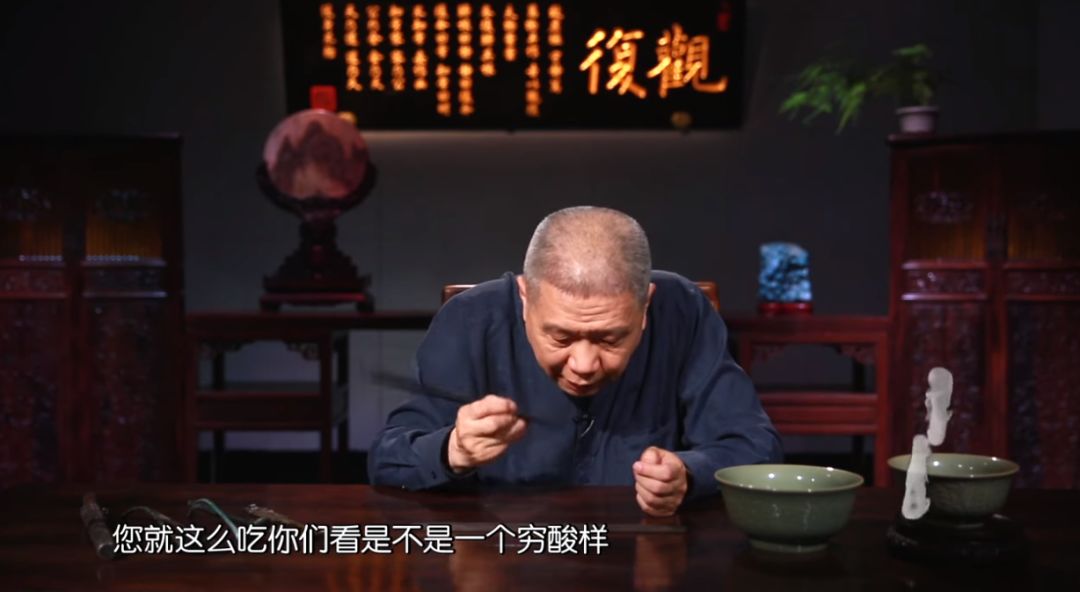

马未都谈过用筷的讲究:

中国人拿筷子,不能拿在前半部,要拿在三分之二的位置,不然会有一种穷酸样。

图片来源:文化节目《观复嘟嘟》

围坐一桌吃饭,不只是自己吃饭,还得照顾别人的感受。

所以有尽量用筷子不动手、给人夹菜用公筷的礼节。

图片来源:文化节目《观复嘟嘟》

马未都还讲了一个故事,说一个人和朋友吃饭,正好赶上父亲来,就带上父亲一起。

回家路上,父亲和儿子说,这个朋友不可深交。

父亲观察到,儿子的朋友习惯在夹菜时把筷子深深地插进菜里,扒拉两下之后,才夹起自己的菜。

“这种人,不顾及别人,很自私。”

父亲说,因为儿子的朋友生活并不窘迫,这种吃相,就是显得人自私。

一段时间过后,儿子的朋友在生意上的一点小事上因利忘义,弃他而去。

所谓见微知著,大抵如此。

01

早在隋朝,筷子就传入日本。

1972年尼克松访华时,提前练习,在国宴上秀了一把筷子功。

1986年伊丽莎白二世访华时,熟练使用筷子吃龙眼的照片,成为英国报纸的头条。

筷子虽不起眼

,却能登大雅之堂。

对于不同的美味佳肴,有不一样的妙用。

从油锅中捞出精心烹炸的臭豆腐;

图片来源:《风味人间》

剥开苋菜夹起中间最软嫩的部分;

图片来源:《风味人间》

夹起晶莹的皮蛋却不破坏食物的整体氛围……

图片来源:《风味人间》

怪不得冯骥才说:莫言筷箸小,日日伴君餐,千年甘苦史,尽在双筷间。

《舌尖上的中国 》第二季 第一集 时节 / CCTV纪录片

来源:《风味人间》第一集

02

筷子具体是谁发明的,众说纷纭,都已不可考。

但它之所以取代刀叉和手抓,是因为它符合了中国人的个性和文化。

与日本、韩国相比,中国多用长直、末端钝的木筷,

体现汉民族普遍不具主动攻击性的特点。

图片来源:视觉中国

西方人遵循分食制,一人一盘食物,互不干涉。

中国人则喜欢会食制,无论是宴请宾客,还是家庭聚会,都一起分享食物。

无论吃多吃少,至少端上桌的饭菜人人有份。

03

筷子,简单朴素到了极点。

可几千年,上亿人的亲情、友情、爱情,都能在这轻轻的一双筷子里,窥得一二。

对中国人而言,筷子是餐具,更是文化。

央视的一支公益广告,拍出了一双筷子身上,承载的启迪、传承、明礼、关爱……

央视新闻 / 《你真的懂中国的筷子吗》

广州的爷爷拿起筷子蘸了蘸酱油,给正在哭闹的孙子喂到嘴里:“好味道啊?”

祖孙两人,笑得开怀。

这是启迪。

上海的小姑娘第一次学用筷子,怎么都夹不起来菜。

她着急得直哭,妈妈告诉她:“阿拉是中国人,中国人都要用筷子的。”

妈妈握着女儿的手,一点点教她,终于成功的小女孩笑了。

这是传承。

福建永定的客家土楼里,几十人的热闹年夜饭刚刚开始。

爸爸拦住了儿子伸出的筷子:“要让爷爷先吃。”

这是明礼。

我们离不开筷子,尽管大多数时候,它只是我们生活中沉默的参与者。

1."来,多吃点”

中国父母内敛,对孩子爱在心口,却难开口。

更多地,是笨拙地关心孩子的饮食和身体健康。

在外打拼的小伙刚回家。

妈妈看着儿子,直掉眼泪:“这回回来,多住些天啊。”

厨房里妈妈正忙着准备儿子爱吃的东西,儿子拿起筷子,偷偷夹走一块肉。

妈妈笑道:“就知道你爱吃这个。”

孩子回家,母亲备好爱吃的菜 / 《你真的懂中国的筷子吗》

小时候,孩子忙着学习和玩耍,父母忙着工作养家。

长大了,父母慢慢有了闲暇,孩子却又离家打拼,忙于事业。

饭桌是一个家庭唯一能聚集所有家庭成员的空间。

母亲给你夹一筷子菜,说:“来,多吃点。”

也许是在说:吃慢一点,久一点,让我多看你一会。

父亲给你打电话,说:“你妈给你做了你最喜欢的菜,晚上记得回来吃饭。”

也许是在说:孩子,爸妈想你,你什么时候能回家呢?

那些因为内敛而无法宣之于口的爱和思念,都借着“吃”来传递。

丈夫下班回家,妻子已做好饭等待 /《你真的懂中国的筷子吗》

2.“不就是添双筷子的事嘛”

小时候楼房很矮,左邻右舍住在一条巷子里。

中午东家煮了红烧肉,给左右邻居分上几块;

晚上西家开电视,邻里都挤到他家玩笑娱乐。

夏天天气热,几家人在院子里支起桌子边乘凉边吃饭,你家的菜我夹一筷子,我家的菜你夹一筷子,身边还有孩子们嬉笑打闹的声音。