弥勒是超然

弥勒为梵文音译,意“慈氏”、“慈悲”。弥勒名为“阿逸多”,

意“无能胜”。他出生于南印度贵族,后出家成为佛的弟子,却先于佛祖圆寂。在他圆寂之前,释迦牟尼佛预言:佛历

4000

年(人间

56

亿

7

千万年)后,弥勒将继承释迦降世成佛,成为竖三世佛中的未来佛。传说梁代时,弥勒的化身游走于浙江奉化,身材矮胖,笑口常开,常背一个布袋化缘,因此被称为“布袋和尚”。

布袋和尚圆寂前曾作偈一首:“弥勒真弥勒,分身千百亿;时时示世人,世人自不识。”因此,梁代以后中国的弥勒塑像就按照奉化的布袋和尚塑造。

“弥勒”一词中,“弥”是“遍”、“满”、“扩散”的意思,“勒”是“收住”的意思。“弥勒佛”就是懂得“松”与“紧”的智者,拥有超然物外的心态和宽广的胸怀,即懂得“严于律己,宽以待人”。

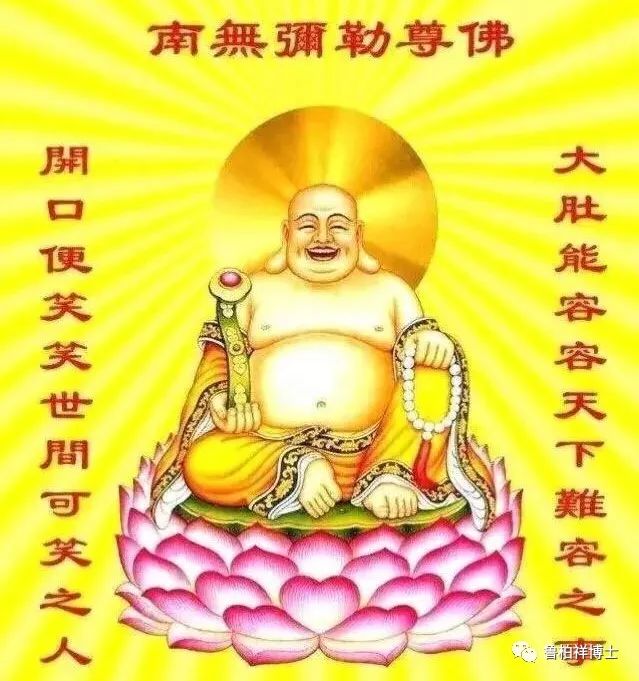

弥勒佛的塑像袒胸露腹,笑口常开。“笑口常开,笑天下可笑之人;大肚能容,容世间难容之事”,这里的“可笑”不能作“嘲笑”解。试想,若一个人天天嘲笑天下众生,嘲笑万事万物,此人是佛吗?若一个人不断地在别人面前说自己气度非凡、从不生气,请问此人真的就是心量大、不生气吗?恰恰相反。弥勒告示我们:发现别人的美、赞美别人的美,才是智慧所为;别人不好的,应该把它藏起来,应该容得下。现实中,众生的行为往往相反:嘴巴总是在说别人的不好,总喜欢去揭别人的短,只要有一点点不如意,就计较得不得了,就会生气。

请问弥勒为什么坦胸露腹?

心里没有阴暗,坦坦荡荡。

那肚子为什么那么大?

博大胸怀,宽容天下。

“手把青苗插满田,低头便见水中天;六根清净方为道,退步原来是向前。”布袋和尚的这一偈有何启示?

懂得低头和后退才能成事,后退其实是向前,真所谓退一步海阔天空。

六尺巷

话说清代康熙年间有个官员叫张英(

1637

-

1708

),字敦复,号东圃,安徽桐城人,康熙时的进士,官至文华殿大学士兼礼部尚书,人们也称他为宰相。一天家乡送了一封急信到北京,张英一看,原来是老家的邻居叶家想要侵占张家宅子边上的地皮筑墙,两家争地不休。家里人希望他出面,干预对方的行为。张英真是俗话说的“宰相肚里能撑船”,没有用权势压人,而是给家里寄了一首诗:“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”家里人看到这诗后,就照着做了,当即拆墙退让三尺。对方一看这样子,也深受感动,也后退了三尺为谢。于是,今天安徽桐城西后街便有了个“六尺巷”,至今犹存,一边就是“宰相府”的张氏宅,一边就是邻居叶氏宅。

不简单的是张英家出了两个宰相,父子宰相,张英的第三个儿子张廷玉也是宰相。俗称“大小宰相”、“父子宰相”。张廷玉(

1672

-

1755

),康熙进士,历经康熙朝、雍正朝、乾隆朝,三朝居官五十年,官至保和殿大学士、军机大臣,加太保,深受信用,这就很不容易了。张英的其他孩子,如长子张廷瓒、五子张廷瑑都很有出息。