文 | 阮庆岳

投稿邮箱 | [email protected]

克里斯多福.伊薛伍德(Christopher Isherwood,1904~1986)不管是作为一个生命个体,或单单去凝看他的文学作品,都一样引人。低调沉静的灵魂本质,熊熊烈火般的生命热度,与那时代年轻心灵共有的漂泊与自我放逐个性,交织出他既私己又开阔的独特文学与生命印记。

伊薛伍德是个冷静、也细腻扫看周遭世界的作家,作品几乎都带着半自传的色彩,与他的真实生命隐约层层交织,因此特别值得在作深入阅读前,先行掠看过他的一生。

出生于上层的英国中产家庭,幼时担任陆军军官的父亲四处迁移,后父亲战死于第一次世界大战。十岁时他进入公立预备学校,初识了尔后著名的诗人奥登(W. H. Auden),两人并在1925双双成年后重逢,结为文学与探索生命两条路径上的伙伴。

奥登与伊舍伍德,1937

奥登无疑是伊薛伍德生命初期的重要人物,两人以朋友、伴侣与文学共行者的关系轻松连结,并维持着久远的友谊。在整个烽火动荡的30年代,两人合作了三部剧本,同往柏林(当时威玛共和国的首都)欢乐共行、也铺陈了伊薛伍德的短暂定居(在那里写出驰名的早期作品《柏林故事》,并与一柏林男子发展了挚爱关系),乃至于1938年赴上海旅游,随后在英国加入二次大战前,携手迁往美国等共同经历。

1939年伊薛伍德定居南加州,以写作及教书为生,创作依旧不断,完成于1964年的《单身》,是最被称道的代表作品。1953年48岁的伊薛伍德,遇到了18岁(另说是16岁)的男子唐.巴卡迪(Don Bachardy),发展了出乎众人意料、30余年的终生伴侣关系,成就广为人知与称颂的恋情。他们面对当时对待同志文化依旧保守与封闭的社会,也克服几次因两人在年龄、阶级与背景差异而起的风暴,向世界展露互爱与互信的关系可能,对同志文化的影响极其深远。

大卫·霍克尼绘伊薛伍德与巴卡迪,1968

小说《单身》描述伴侣刚车祸死去的男同志,孤寂而恍惚的一日生活。这位年近60名叫乔治的独居男子,有着些许伊薛伍德的身影投射,同样在大学教授文学,住在一个中产、保守、毫无善意的社区里,像玻璃缸里愤怒也寂寞的斗鱼,在日日对抗中逐渐乏力与失望。伊薛伍德描述晨起的乔治,见到蚂蚁袭上厨台,立刻以杀虫剂将之扑杀光。

然后意有所指想着:「生命体在万物之前摧毁生命体,而这些观众──锅子、平底锅、刀叉、瓶瓶罐罐──在演化王国里无足轻重。为什么?为什么?难道宇宙之中有个敌人──一个大暴君──诱使人类和大自然的朋友成为死对头,好让人类看不见大暴君的存在,好让人与万物同遭暴政荼毒?」

小说背景落在1962年的南加州,距离1969年同志运动分水岭的纽约「石墙事件」,还有一小段时间差,此时社会意识的压迫与歧视,自然依旧无所不在。小说描述乔治与不断来挑衅邻居孩童间的关系:

「乔治为自己对小孩大吼大叫的行径感到羞愧,因为他不是在做做样子,而是真的情绪失控,事后他觉得受辱,气得想吐。同时他也明了,邻居小孩其实希望他扮演怪兽的角色,而他的表现正中下怀。……他们对他毫不关心,只把他当成神话故事里的人物。」

但乔治一无所惧,依旧独自对抗这个庞然「注定毁灭的小世界」,一如伊薛伍德在现实里,70年代起积极扮演的同志平权代言人角色,无惧也无悔,因为「乔治说,怪兽种类何其多,他们独怕小小的我。」所以必须如此去对抗,因为「这世界促成了吉姆的死去。」

对于外在社会的愤怒与对抗,随之就转到学校的课堂,在这里乔治重拾自我尊严,以知识与风采赢得学生认同,虽然有时依旧觉得自己「在街头兜售五分钱一颗的真钻石」,略显感伤吁叹,但整体而言是怡然自重的。

上课时学生提问纳粹仇恨犹太人的事,乔治藉机讨论了仇恨与爱的关连:「你被人迫害的同时,你会痛恨自己的遭遇,你会恨主导这种遭遇的人,你会陷入仇恨的世界。就算碰到了爱,你也认不出来!你会怀疑爱的真实性!你会认为爱的背后另有居心──动机可议──可能暗藏诡计……」

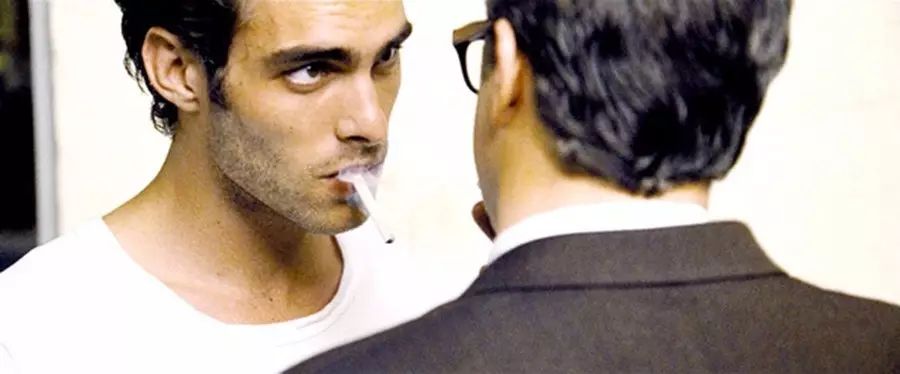

电影《单身男子》剧照

敢于直接探讨同志的社会情境,是这部小说的关键主轴,也是赢得许多赞誉的原因。但回到小说艺术来看,伊薛伍德在处理这样庞大与沉重的议题时,懂得将幽默、哀伤与沉痛的情绪并置,宏观议论与私己生命交织,藉由细节的隐喻与象征,带出内在蕴藏的庞然絮语;客观描述时清淡优美也不失幽默,主体叙述者不作强势介入,仅时时以同情与怜悯作萦绕,读者既疏离远观、又温热贴里。

全书前段显得精心铺陈与昂然对抗,后段就格外流畅迷人了。下午先去医院探望重病中的女性友人(她曾与吉姆有过一段情),晚上去英籍女性老友家晚餐,分别探触了死亡与故乡(自我放逐)的话题,譬如在医院里:

「乔治已有好一阵子不捧花过来送她,也停止送礼了。现在他从病房外带进来的东西,再也不具任何意义,连他自己也一样。……然而,她的执着不显得自我中心;她的执着并不排斥乔治或任何想参一脚的人。这份执着的焦点是死,任何时间、任何年龄、有病无病的人都能依偎过来惺惺相惜。」

对乔治依旧情怀憧憬的英伦女性老友,晚餐后半醉时,说到故乡与自我放逐的关联:「女人就是这么单纯,非守着扎根的地方过活不可。我们是可以被移植到别的地方去,没错,不过一定要随着男人移植,而且条件是被男人移植以后,男人必须待在我们身边,陪我们枯萎(wither)──讲错了,应该是浇灌(water)我们──我是说,移植以后,不浇水的话,根芽会枯萎……」

乔治终于半醉离去,并逛入居家附近的空寂同志酒吧,忽然见到白日上课的某男学生独自在内,让他惊讶也欢喜,同时开启了本书的高潮与救赎可能。藉着酒精的协助,两人迅速开始愉悦的对谈,完全无视两人间的各样现实差异(一如现实里伊薛伍德与巴卡迪的状态):

「乔治几乎能感受到对话的磁场环绕两人,激荡得两人炯炯生辉。……因为从肯尼内心散发出来的不仅仅是智识,也不是任何一种形式的假魅力。老少两人对坐着,面对着彼此微笑—远超过微笑的层面—绽放相知相惜的喜悦。」

一切现实的界定与评断皆退去,唯有两人间升华的默契闪亮着,是一种近乎乌托邦的心灵境界,令人艷羡与欢呼。忽然起意一起去海滩游泳,彷彿回到赤裸与纯静的原初状态:「急于接受净化仪式的乔治再向前蹒跚几步,张开双臂,以承接浪涛的冲刷洗礼。他把身心奉献给海潮,涤净思想、语言、情绪、欲望、身心、整段人生;一次又一次,他重出水面,每一次都变得更清洁、更自由、更少。」

单身者的一日生活,与海潮般的生命不断澎湃作对语。年轻男学生无疑就是此刻生命的救赎者,乔治在这样一日的终结时,悸动也忧心,但至少他明白明日是值得期盼的。

伊薛伍德的小说《单身》,让我想到亨利米勒的《北回归线》,以及乔哀斯的《尤里西斯》,因都有着一种逝去家园者(旧文明?)的哀伤背影与身姿,只能在此刻的一片荒原里踯躅地独去,不愿流连回顾也不露出湿润泪框,仅是以略带揶揄、嘲讽、甚至愤怒的文字,即兴也无心地记录了一小段私己生活的破简残章,像是某种未明的预言或无情追悼文,故作恍惚无心、其实沉重有意,因为秩序与信仰正崩垮中。

因此,也可以想像,这本小说正延续着一个西方近世代极重要的创作主题,也就是自尼采与史宾格勒以降,对于西方文明(或说是人类整体文明)正没落中的昭告,以及在这集体失落状态里,对于孤独个体如何重建与救赎的苦痛思索。譬如,始终面目模糊的前情人,不但无预告的死去,还有如坠落的文明,亡魂般笼罩了乔治的日日不安与不幸,难以脱逃。而年轻男子新生命的忽然出现,恍似救赎者的可能再次降临,暗示一切不幸的终点,以及乐园重返的可能,也是一种强作乐观的结语?

不论如何,我们总是看到了一个诚实也赤裸的心灵,如何不断作着自我内在观视,又不断转目注视汪洋大世界,冷静也焦虑,期盼又哀伤。因此,伊薛伍德一如许多上个世纪的杰出作家,绝对算是个反英雄者与个人主义者,诸神远去、神明不再,幸福只如一片孤独的扁舟,一切都不在乎地踽踽独自漂前去……

我喜欢伊薛伍德,因为这小说让我反覆看见自己。

阮庆岳 | 作者

小说家,建筑史和。1957年生于屏东潮州,1980年淡江大学建筑系学士,1985年美国宾州大学建筑硕士。 1985至1992年间任职美国芝加哥、凤凰城建筑公司,1992年于台北成立建筑师事务所,现为华梵大学建筑系专任副教授。文学着作包括短篇小说集《纸天使》、《曾满足》、《哭泣哭泣城》与长篇小说《重见白桥》、《林秀子一家》,译有《繁花圣母》。其他着作包括有《出柜空间》、《阮庆岳四色书》、《以建筑为名》、《新人文建筑》、《十人》、《屋顶上的石斛兰:关于建筑与文化的对话》、《烟花不堪剪》等,2002年并于台北当代艺术馆策展两档展览,分别为《长安西路神话》与《黏菌城市》。