第一作者:陈安琪

通讯作者:林柏霖

第一单位:上海科技大学

在全球气候变化和温室效应的大背景下,二氧化碳化学还原制高附加值产品在国际上越来越多地受到研究者们的重点关注,我国的科学家们最近也取得了一些令人瞩目的成果。

然而,与学术界的持续升温形成强烈反差的是,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)和国际能源署(IEA)所提出的减排策略中,却因为全球高附加值产品整体规模的理论上限远低于减排所需量,而将二氧化碳的化学还原排除在主要减排途径之外。

有鉴于此,上海科技大学物质学院林柏霖课题组建立了二氧化碳减排新理论,揭示了二氧化碳化学还原被忽视的减排潜力。

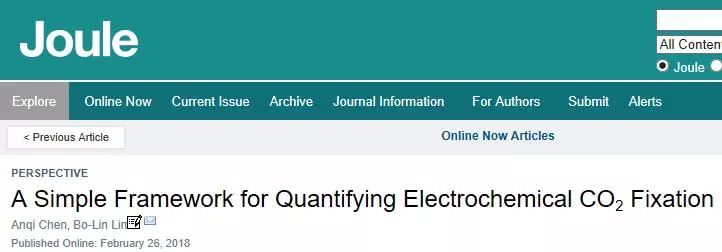

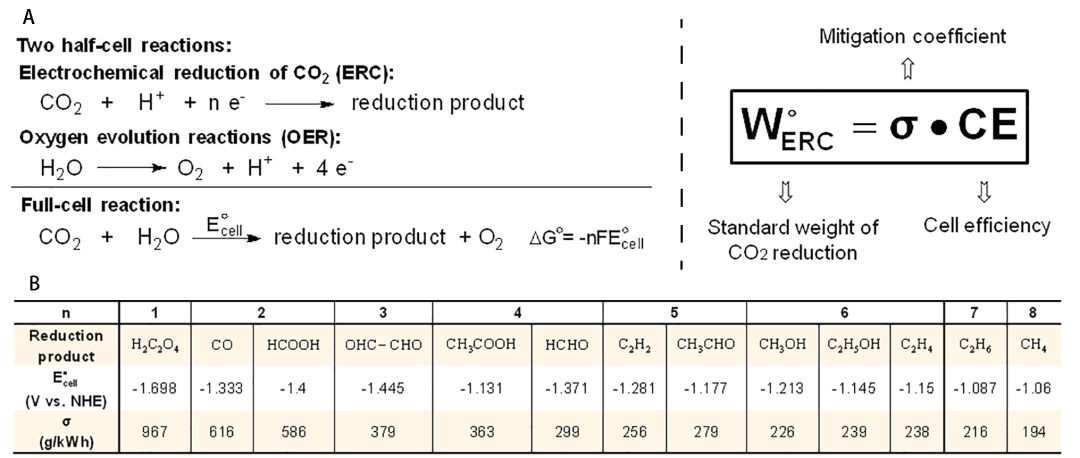

图1 用于量化二氧化碳电化学固定法的两个质量单位能量化方程

研究人员创造性地提出,用两个简单的公式来描述途径众多、操作复杂的二氧化碳减排过程,发现了二氧化碳高效减排的新规律,第一次直接颠覆了“使用化石能源来驱动二氧化碳化学还原会造成更多二氧化碳排放”的思维定式,并由此提出了针对全球二氧化碳大规模减排的革新性策略。

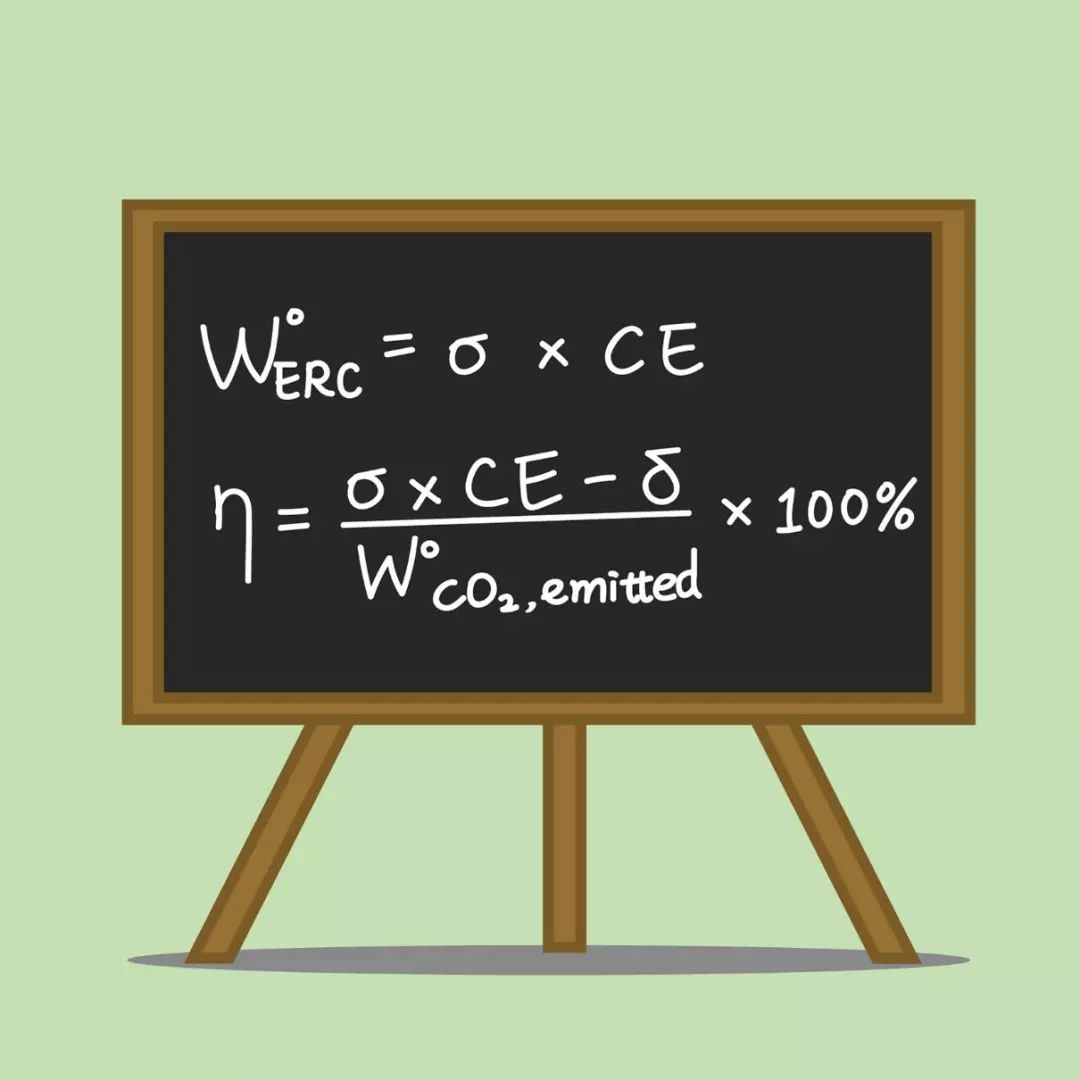

通过大规模温室气体减排,尤其是进行二氧化碳减排,从而将2100年时相对于第一次工业革命前的全球温度升幅控制在2℃以内,是全球几乎所有国家在

《巴黎协定》

中达成的一致目标,这也是本世纪人类面临的最大挑战之一。众多分析预测的权威研究均指出,如果这一目标以失败告终,全球快速变暖带来的不利气候变化,将造成无法承受的社会经济损失。尽管这一问题的严重性获得了越来越多的关注,但是对其紧迫性的认识仍存在广泛不足。

根据IPCC的统计,目前全球二氧化碳的年度排放量约为410亿吨,其主要来源是化石能源的燃烧,而美国能源情报署(EIA)的预测表明,化石能源的绝对燃烧量至少在2040年之前都将继续增长。化石能源在短时间内仍是全人类能使用的最大能量形式。然而“全球碳计划”(The Global Carbon Project)公布,为达成温控目标所估测的二氧化碳可供排放额度截至2016年仅剩约8000亿吨。

林柏霖教授和陈安琪首先对这些权威数据做了系统的梳理和分析,做出了如果不尽快采取大规模二氧化碳减排的措施,剩余的碳配额很有可能在大约20年内耗尽的判断。

图2 急需大规模二氧化碳减排的革新性策略

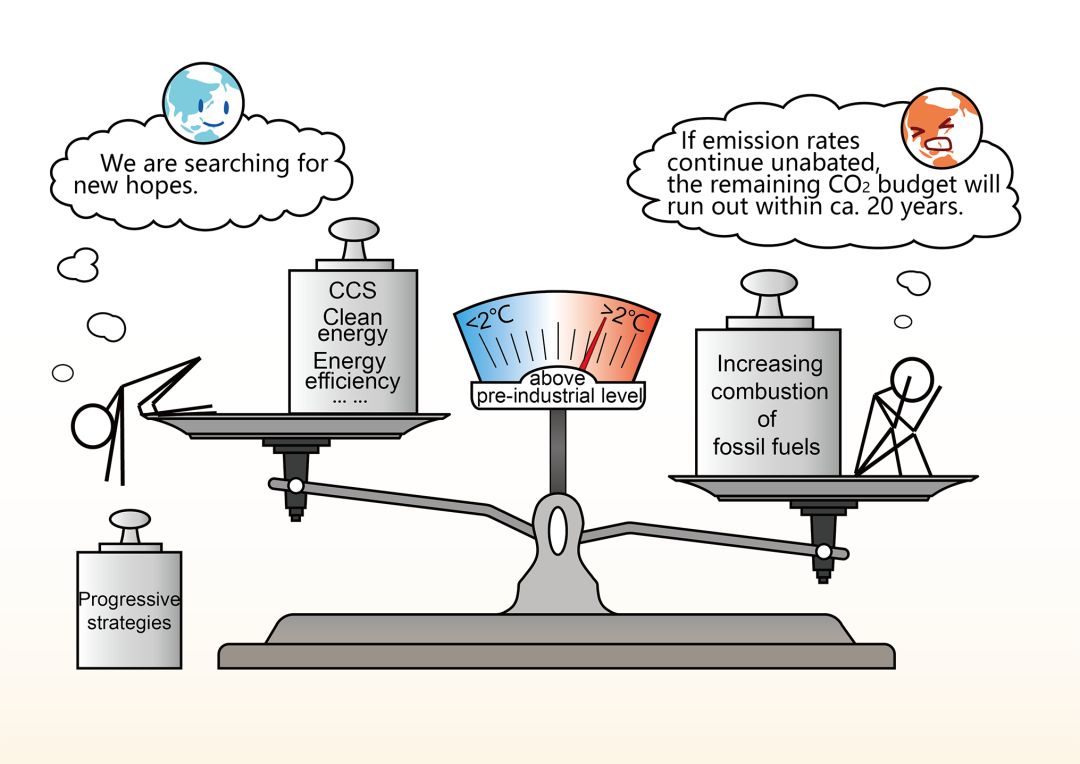

针对不同的减排策略,文章首次提出了由 “减排效率”、“储存稳定性”和“经济成本”三个重要指标构成的

“黄金三角形”

概念,用于定性评判二氧化碳减排策略的可行性。

文章提出,具有良好“储存稳定性”的二氧化碳的化学还原法除了可以用于生产高附加值的产品之外,还为实现大规模减排提供了二氧化碳固化这一潜力巨大的策略,为二氧化碳的捕集和直接封存(CCS)的提供了一个有益的补充。

图3 用于评估减排策略的“黄金三角形”

“Things should be made as simple as possible,but no simpler.”

在爱因斯坦“大道至简”科学思想的启发下,作者创造性地提出对二氧化碳排放量和固定量同时进行质量单位能量化的概念,实现用两个

简洁的公式

对多种多样二氧化碳减排过程的质量和能量关系进行了统一描述,并在此基础上首次提供了简便系统的量化指标,用于定量比较各种具有不同碳价态的二氧化碳电化学固定法的本征减排能力。

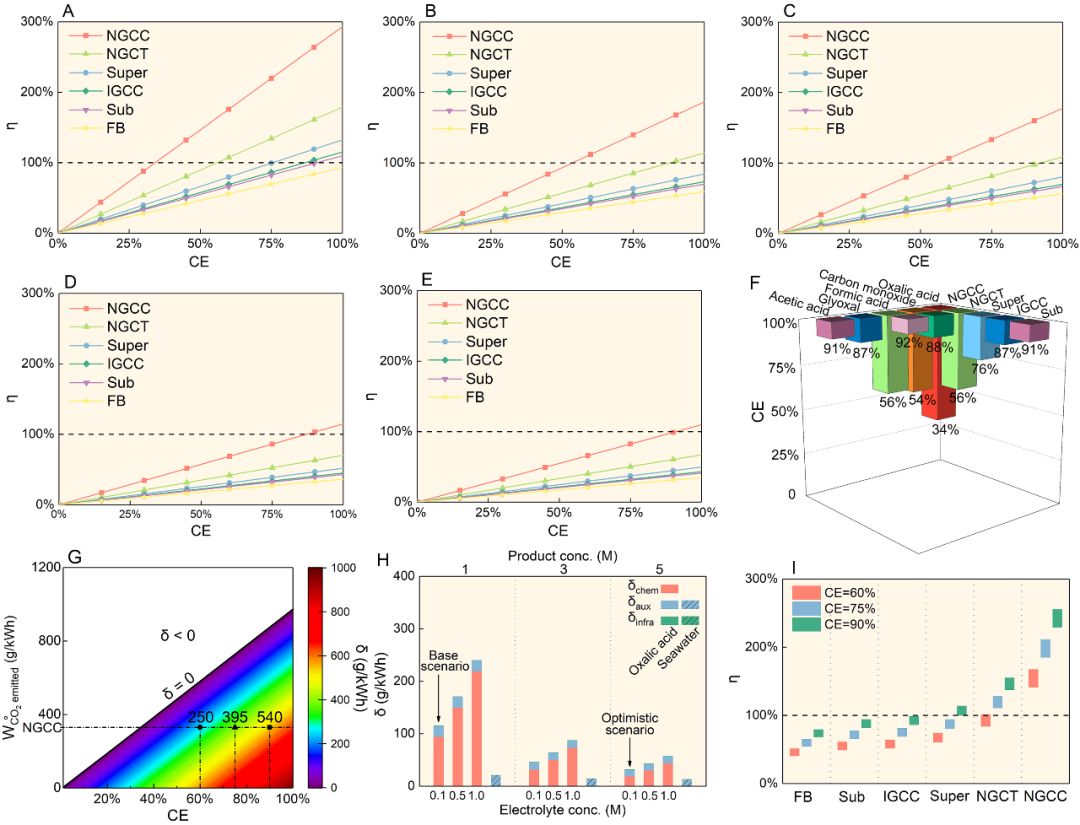

图4 量化二氧化碳电化学还原的减排能力

图5 化石能源驱动二氧化碳电化学还原

他们发现,可以通过电化学过程将二氧化碳还原为具有较高氧化态的非气态产物,从而实现二氧化碳减排,进而推导出以

化石能源驱动二氧化碳还原成草酸,这一电化学还原的典型代表可以实现较高的净减排效率

,并计算出了详细的边界条件并给出了可行的技术路线。草酸具有较高的减排效率,并可以作为一种无毒固体被便捷地储存,甚至在需要时还可以作为大宗化工产品的生产原材料,是一种优良的固化产物。

图6 量化分析化石能源驱动二氧化碳电化学路径中各因素对减排效率的影响

虽然太阳能和风能等低碳能源增长快速,温控目标的最终实现也离不开低碳能源的持续发

展,但是其