近日湖北工业大学/华中农业大学

彭良才

教授团队在自然科学综合学术期刊 《

Science Bulletin

》在线发表了题为:

Insights into contrastive cellulose nanofibrils assembly and nanocrystals catalysis from dual regulations of plant cell walls

的研究论文。

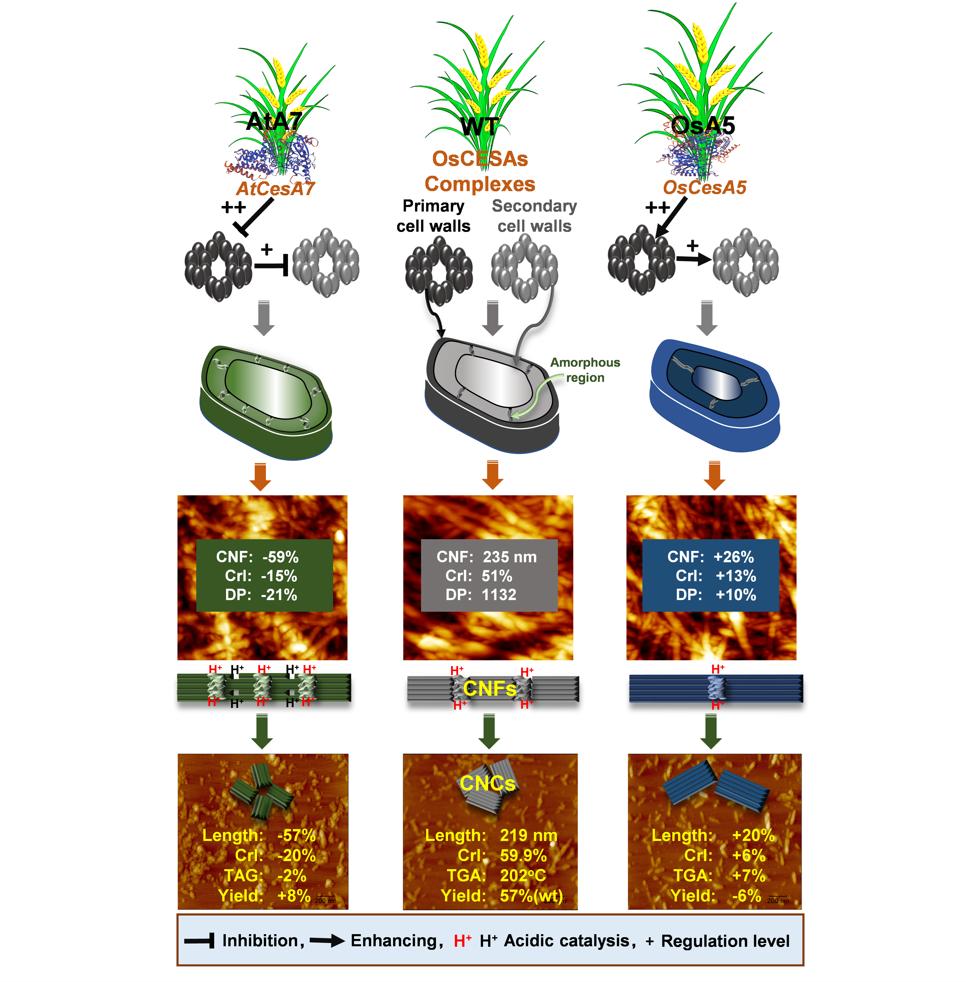

该研究利用基因工程,辅助生化解析、原子力显微镜等技术对植物细胞壁纳米纤维(Cellulose nanofibrils/CNFs)的原位组装和纤维素纳米晶(Cellulose nanocrystals/CNCs)的化学催化进行了观察表征,解析了纤维素非结晶区(amorphous regions)是生物酶解与化学催化的起始点,不仅决定生物质的降解和纳米材料的制备,亦是影响植物生长发育、机械强度和抗逆性的关键因子,如何平衡两者的“矛盾”关系对生物质的发展和利用有着重要意义。

植物细胞壁基因工程双重调控纳米纤维组装的理论模型:AtCesA7和OsCesA5过表达特异调节初生壁PCW合成与次生壁SCW形成,从而动态调控体内CNFs的组装和体外CNCs的制备,即纤维素非结晶区(amorphous regions)的频率反射CNFs平均长度,决定酸性(H

+

)催化下CNCs的形成。

该研究筛选了两类过表达OsCESA5和AtCESA7的转基因水稻株系OsA5和AtA7,分别编码水稻和拟南芥中参与初生和次生细胞壁纤维素生物合成的两类纤维素合酶(CESAs)。大田观察发现,两类转基因材料生长发育正常和种子产量未受影响,但其秸秆生物质产量和机械强度与野生型(WT)呈相反变化。生化解析和透射电镜观察显示,OsA5和AtA7转基因株系初生和次生细胞壁的比例呈相反差异,导致OsA5纤维素结晶度和聚合度比WT显著提高6%-13%,而AtA7则降低15%-20%。采用近期建立的原子力显微镜方法,观察到 AtA7 微纤维表面非晶体区的间隔频率增加,细胞壁自组装的CNFs平均长度显著变短(98 nm),而OsA5 的非晶体的间隔频率降低,且CNFs 长度(296 nm)高于WT(236 nm)。利用传统的64%硫酸或最佳绿色混合酸(硫酸和乙酸)处理粗纤维,AtA7可制备出目前极小的CNCs材料,而 OsA5则制备出更长的 CNCs,致使OsA5和AtA7纳米晶材料在特定温度下产生相反的热稳定性能。

因此,本研究提出了一个全新假设模型,旨在阐明植物初生细胞壁合成调控次生细胞壁形成的分子机理以及纤维素非晶体区形成细胞壁“沟槽”结构如何决定CNFs体内组装和体外CNCs化学催化的机制,为生物质绿色、高效、高值、综合利用提供理论依据和技术支撑。

湖北工业大学生命科学与健康工程学院

彭良才

教授、

王艳婷

教授和华中农业大学植物科学技术学院

丰胜求

副教授为本文通讯作者,

艾远航

博士和

王海浪

博士生为共同第一作者,青年教师

刘鹏

博士、

余华

博士、云南大学农学院

张冉

副研究员,以及

孙梦丹

硕士等参与了部分研究工作。该研究得到国家自然科学基金(32170268、32101701)、湖北省自然科学基金杰出青年基金(2024AFA100)、高等学校学科创新引智计划(BP0820035、D17009)和湖北工业大学高层次人才专项资金(GCC20230001)的支持。

近年来

彭良才

教授团队在单分子层面观察纤维素微纤丝的组装机制(

Nature Communications

,2023)、基因工程改造纤维素制备纳米纤维和纳米晶的技术研究(

Green Chemistry

,2023)、细胞壁改良对生物质酶解发酵的影响机制(

Bioresource Technology

,2023;

Industrial Crops & Products

,2023;Renewable Energy,2022)、纤维素解聚对多功能生物炭的影响机理(

International Journal of Biological Macromolecules

,2024;Green Carbon,2024)、纤维素纳米纤维在乳化剂制备和诱导产酶的多重作用机制(

Green Chemistry

,2022)、生物质吸附剂的制备和重金属污染修复机制(

Carbohydrate Polymers

,2022;

Journal of Hazardous Materials

,2021)等方面取得了系列进展。

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.06.013