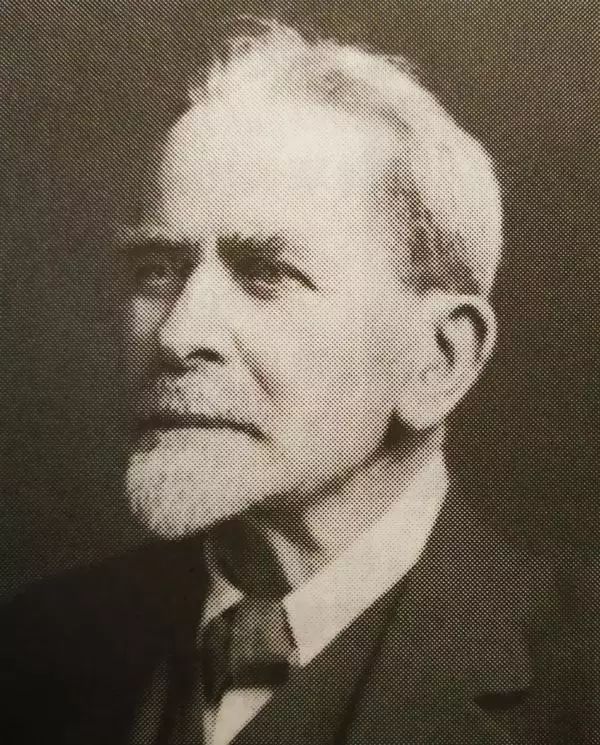

弗雷泽

文︱

叶舒宪

回首二十世纪,评点对人类知识和文学创作都产生了巨大和持久影响力的学术著作,弗雷泽的《金枝》一定榜上有名。一个世纪以来,研究《金枝》的著作虽然算不上汗牛充栋,但也还是积累到相当的规模,堪称成百上千。其中尤其值得关注的一部是维克里的《金枝的文学影响》。维克里在书中告诉读者,西方现代派文学的巨匠们是如何从《金枝》中找到创作灵感的。换言之,是弗雷泽的著作为什么会对整整一个时代的新潮作家和诗人产生那么大的牵引力。具体而言,现代派诗歌的代表T. S. 艾略特为什么在其代表作《荒原》的开篇就要感谢弗雷泽;现代派小说的代表詹姆斯·乔伊斯又是怎样从《金枝》中找到构思《尤利西斯》等作品的诀窍的。

一个世纪过去了,人们没有料到的是,弗雷泽《金枝》一书的文学影响还在继续发酵的过程中,从西方文学到东方文学。2009年,时间距离维克里的书出版仅仅36年,两位知名度极高的日本小说家大江健三郎和村上春树分别在自己的长篇小说中聚焦《金枝》。

村上春树的小说《1Q84》通过《金枝》表达出共产主义公社领袖深田保的主要观点。刺杀深田保是小说女主人公青豆最后一次任务。令她感到意外的是,深田保正期待着这次死亡。他居然盼望着自己被杀掉。这位东京大学的前教授对《金枝》有着深入浅出的评论:

“人所了解的只是他们在那里一直存在而已。弗雷泽的《金枝》读过没有?”

“没有。”

“是一本饶有兴致的书。它教会我们各种各样的事实。历史的某一时期,很久远的古代,在世界的许多地方,一旦国王的任期结束,就规定要将国王予以处决。任期从十年大概到十二年间。任期结束时,人们便蜂拥而至,将国王残忍地杀害。作为社会群体,这样做被视为一种必要,国王也主动地接受这样的死亡。执行杀害的一方必须用残酷手段进行血腥地刺杀。另外,由于这样的杀害,作为国王者也被赋予极大的荣耀。为什么非杀国王不可呢?因为在那个时代,所谓国王,就是代表每个人的聆听者。这些聆听者们主动地成为连接着他们与我们的循环之路。并且,经过一定的期间,杀死聆听者成为社会群体不可欠缺的一项作业。在古代世界里,统治与聆听神的声音是一回事。但是那样的体制不知何时被废止了,于是国王也无法被杀害,王位成为世俗且世袭之物。这样一来,人们也就放弃了聆听这档子事。”

村上春树让小说主人公这样大段引用《金枝》,来说明深田保一心寻求被杀的原因,那正是来自神话信仰时代的因果观念:只有通过除旧迎新式的死亡,才能使神圣王权继续维系。年迈的统治者不让位于年轻的继任者,整个社会的生命力将随着走向衰退。为此,社会的自我更新机制不惜以血腥的暴力,来保证王权获得革故鼎新的换代过程。《金枝》被誉为早期人类学的“圣经”。“金枝”(Golden Bough)一词源于古希腊罗马神话。两千多年前的诗人维吉尔在史诗《埃涅阿斯纪》中,提到特洛伊的英雄埃涅阿斯在城邦沦陷后,背着父亲,领着儿子逃亡。途中父亲死去,埃涅阿斯根据一位女神的指引,折取一节树枝,借助它的力量前往冥界去寻找父亲的灵魂,向他询问自己未来的命运。而该树枝被命名为“金枝”。弗雷泽特别关注古罗马的一个地方习俗:在内米湖畔的丛林中,有森林女神狄安娜的神庙,其祭司被称为森林之王。如果有人能够折取神庙旁圣树上的一节树枝、并将这位祭司杀死,那么他就可以成为新的王。深田保对青豆讲述的杀王故事,正是《金枝》的核心故事。这种出自人类学著作的西方典故使得日本小说获得隐喻性的叙事结构和文化蕴含上的张力。

大江健三郎对人类学著作似乎更加熟悉。他的创作道路都离不开这方面的知识积累。2009年12月他发表了自称“或许是晚年工作中最终的小说”《水死》。主人公名叫古义人,他父亲留给他的遗物,一直被搁在一只红皮箱里。父亲在得知日本即将战败的消息后,试图夺取神风敢死队的飞机去轰炸东京的日本皇宫,以阻止投降,结果没有成功。他在日本宣布投降的次日晚溺水而亡,留下的遗物红皮箱则被警察送回给家人。作为打开有关父亲记忆之门的钥匙,红皮箱中只有一部书《金枝》。小说从整体上强调,人生存的现实中可以同时包含两种不同的精神,年逾古稀的古义人这个形象,体现着原昭和精神和战后精神的对立。红皮箱里保存着的父亲遗物《金枝》也就给父亲的死增添了“金枝”式的内涵:革故是鼎新的必要条件。