最近“腾讯·大家”正在开展一个作者组队打擂的活动,这周轮到我和李思磐、陈亚亚、大师姊四人组成的“美好生活”队出场亮相,并由陈亚亚的《

Ayawawa

话术升级:一个情感专家的远大志向

》一文打头阵,探讨了网红模式、传销手法、女德培训、大国崛起在当代的奇妙结合,烦请拨冗点击阅读、点赞传播。

======

2017

年文章目录:

2

月至

7

月

、

8

月至

12

月

上期问答:《

问答四则:造物主、玄学、美国人口变化、南周新年献辞

》

本期问答:

1.

西方古代有没有医学著作,是不是也开草药?

2.

济南一法院首推“离婚冷静期”制度,

3

个月冷静期内双方不得提出离婚,你怎么看,冷静一段能让双方和好如初吗?

3.

美国历史上有没有过影响很大的虐童事件?

西方古代有没有医学著作,是不是也开草药?

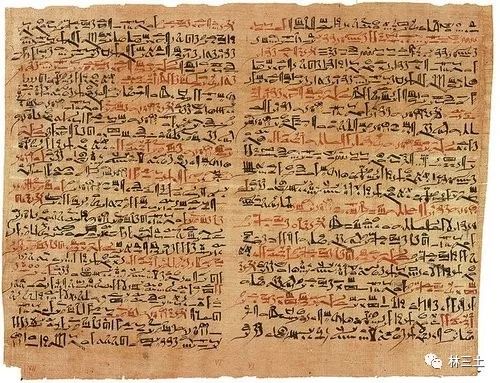

西方古代当然有医学著作,而且当然也开草药。事实上,使用草药是古代文明普遍的现象。早在苏美尔人的时代,就已经有关于如何使用植物治疗某些疾病的文字记录。古埃及文明的医学体系可以追溯到公元前

33

世纪,到公元前

15

世纪时已经发展出了极其先进、远超同时代其它文明的外科手术、骨折处理、药物辨识与使用等理论和实践。现存的古埃及医学著作包括《卡宏妇产科莎草纸手稿(

Kahun Gynecological Papyrus

)》(约公元前

1800

年),《埃德温史密斯莎草纸手稿(

Edwin Smith Papyrus

)》,(约公元前

1600-1700

年),《艾伯斯莎草纸手稿(

Ebers Papyrus

)》(约公元前

1550

年)等等,是目前已知人类历史上最早的一批医学专著。

古埃及医学对后来的古希腊古罗马医学、古波斯医学等等均有直接而巨大的影响。尤其随着古罗马帝国的扩张,博物学家们得以见识更多种类的植物,古罗马的本草学也得到长足进步,涌现出凯尔苏斯(

Aulus Cornelius Celsus

)的《医术》(

De Medicina

)、迪奥科里斯(

Pedanius Dioscorides

)的《药物论》(

De Materia Medica

)等鸿篇巨制。其中《药物论》对六百多种植物的药用价值进行了整理和阐释,比如发现可以从罂粟中提取鸦片作为外科手术的麻醉药等等。在现代医学出现之前,这些著作是欧洲一千多年间医疗实践的基础读物。

中世纪晚期欧洲“百年翻译运动”期间,大量从波斯和阿拉伯世界借鉴其医学知识,翻译了阿维森纳(伊本·西拿)的《药典》(

Canon of Medicine

,阿拉伯语

al-Qānūn fī al-Ṭibb

)等一批著作。在这些新知识的刺激下,欧洲各民族的知识分子又开始对植物学和本草学发生兴趣,在

16-17

世纪间涌现出

Hieronymus Bock

《

Kreuter Buch

》(德国)、

Rembert Dodoens

《

Pemptades

》(荷兰)、

Henry Lyte

《

A Nievve Herball

》(英国)、

John Gerard

《

Herball or General Historie of Plantes

》(英国)等一批本草学专著。这些专著大多结合了当时博物学研究与科学革命的成果,在内容上主动(尽管未必完全)剔除了古人种种怪力乱神的记载,因此相比中国同时期《本草纲目》等药典而言更为可靠(参见《

中医古书说吃异性毛发可治疗蛇咬,是遵循哪条中医理论?

》、《

驴皮阿胶

》)。

当然,随着现代医学的出现,完全依赖经验观察与总结、缺乏现代科研手段辅佐的这些西方传统医学与本草学,渐渐被日新月异的新范式、新理论、新知识、新实践所整合、吸收与取代(参见《

中医与伪科学

》)。如今,只有在某些出于民族主义情结而抱残守缺的文化中,才仍然存在奉古人之言为圭臬的怪现象。

济南一法院首推“离婚冷静期”制度,

3

个月冷静期内双方不得提出离婚,你怎么看,冷静一段能让双方和好如初吗?

『山东济南一法院首推“离婚冷静期”制度。在为期

3

个月的冷静期内,双方须保持冷静和理智,原则上不得向对方提出离婚,目前已发出

3

份冷静通知书。谈及推出此制度的目的,副院长表示,有些离婚案件中的夫妻双方感情并未真正破裂,只是冲动型离婚,

“

有相当一部分是可以挽救的

”

』

——法院的这种做法相当荒唐。首先,不同人离婚的原因多种多样,即便真如这位副院长所说,『有些离婚案件中的夫妻双方感情并未真正破裂,只是冲动型离婚』,这也绝不代表所有寻求离婚的人都是一时冲动,法院完全没有理由搞一刀切,强迫所有人接受三个月的“冷静期”(更不用说法院根本没有给出任何数据来显示“冲动型离婚”究竟占总离婚案例的多大比例、“冷静期”制度旨在造福的目标群体与实际伤害的目标群体究竟各自有多大)。

如果真要推行“冷静期”政策,至少需要首先区分“有过错离婚”(比如一方出轨、施暴、遗弃、犯罪、精神失常等等)与“非过错离婚”(双方纯粹因为性格不合、或事业、时间等方面无法兼容等等),然后在“非过错离婚”中再小心地确定用来判定“冲动型离婚”的标准,针对后者专门实施“冷静期”才行。否则,强行要求寻求“有过错离婚”者也去“冷静”三个月,岂不是等于强迫他们多接受三个月伴侣过错的折磨、无法尽早开始新的生活?

同时,即便单单针对“冲动型离婚”推行“冷静期”政策,背后的观念也大可商榷。诚然,有些人离婚时出于一时冲动。但同样的,难道许多人结婚就不是出于一时冲动?凭什么一时冲动离婚需要先冷静,一时冲动结婚就不需要先冷静?如果对离婚者要求三个月冷静期,出于公平起见,岂不是同样应该要求结婚者也先冷静三个月、先“试婚”一下再说?

美国历史上有没有过影响很大的虐童事件?

美国历史上第一桩引起全国广泛关注的虐童事件,是

1874

年纽约曼哈顿的玛丽·麦柯马克(

Mary Ellen McCormack

)案。

在此之前,美国的法律与社会文化传统上承英国旧俗,视儿童为父母的财产(其实根本上是父亲的财产,因为根据英美当时的法律,女性一旦结婚便丧失人格独立性,在法律地位上完全依附于丈夫),无论父母如何打骂虐待孩子,都属于其行使监护权的范围之内,外人(包括法院)均不得干涉。

到十九世纪六十年代时,这种情况开始有了零星的改变。比如

1866

年马萨诸塞州通过法律,规定父母若因酗酒、犯罪等原因,无法为孩子提供基本的教育和卫生条件,则政府有权介入(参见《

挪威父母教育

》);

1869

年,伊利诺伊州一位名叫