正文开始

全文预计6500字

预计阅读时间12分钟

文中部分图片引用来自

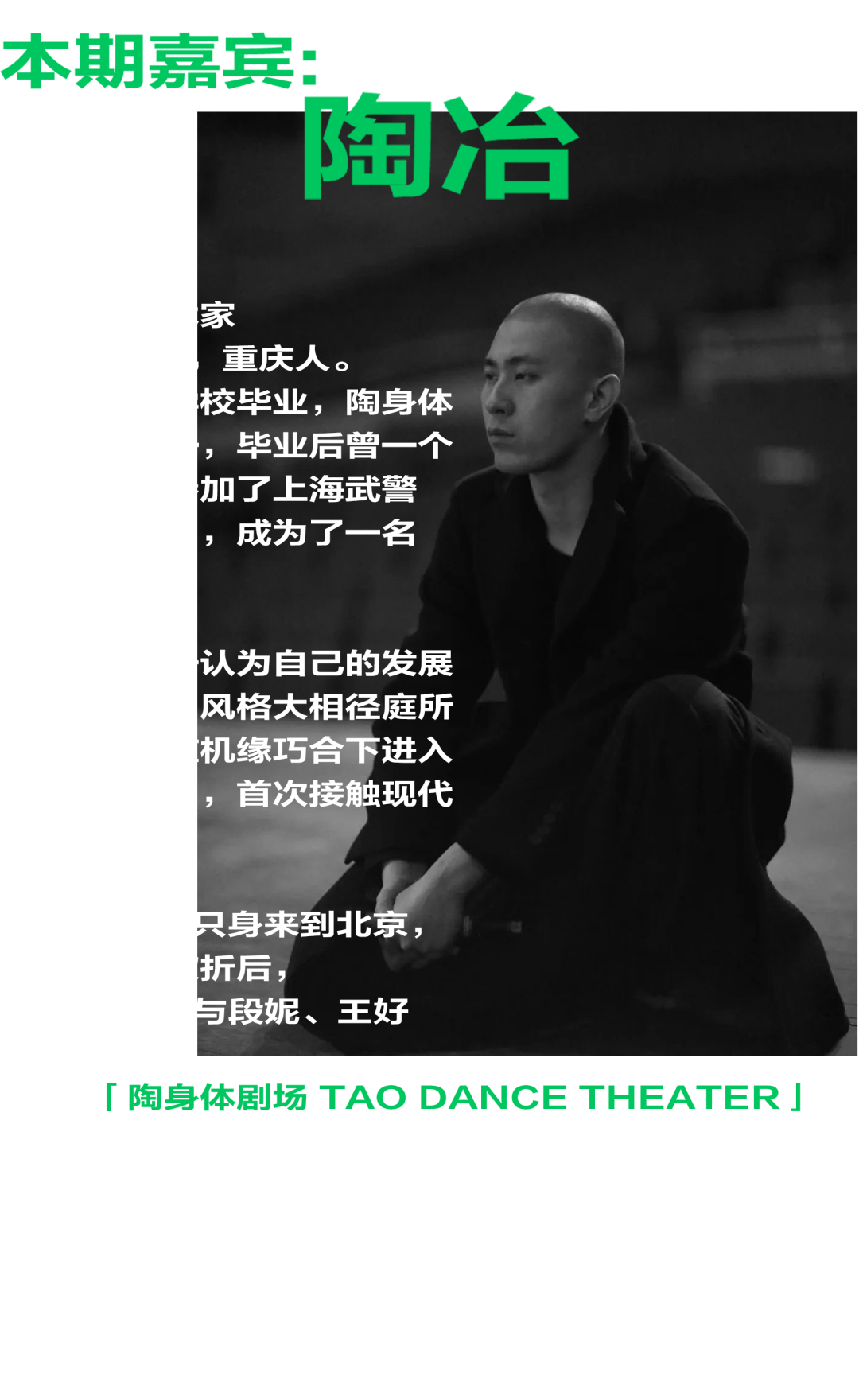

陶身体剧场 TAO DANCE THEATER

▼

Chapter-1

贫穷艺术的现状

陶冶:OK了?

姜思达:好~DV计划开始~

陶冶:诶,你牙好白啊。

姜思达:因为很假,贴的陶瓷面。

姜思达:我一直在回想,陶身体我看过几次了,3次、4次?但是感觉你们总搞什么发布会、媒体会。

陶冶:我们总搞?真的假的?为什么?

姜思达:我去别人的工作室,我一年也去不了几次,但是你这儿我都脸熟了。

陶冶:哈哈,我们做所有事也不赚钱,也是就瞎折腾。

姜思达:今天这边啥情况?现在每天都在排练?

陶冶:对。

姜思达:持续多长时间?

陶冶:我们应该是从今年年初招舞者,到现在就一直在排作品,为了台湖[1]的演出。

姜思达:票卖得怎么样?

陶冶:其实我们票房每次都是一个样子,都是最后的一周才好一些,前面都有瓶颈,因为也不是什么热剧演出。

姜思达:不着急吗?

陶冶:急啊!要不然你怎么感觉我们做那么多事情,其实没有办法一直在一个稳定平衡的生存状态里。

姜思达:有过好的时候吗?

陶冶:在疫情没来之前,那个时候我们比较平衡一点。因为国际市场足够大,你可以去不同的国家(演出)可以来回倒腾的。

姜思达:基本是满转的状态?

陶冶:可以生存,压力比较小,相比现在。

姜思达:所以就一直没有说就特别稳当,一看账上很多钱之类的。

陶冶:从来没有,我们就称之为贫穷的艺术吧,哈哈。

姜思达:到现在的舞者有多少?

陶冶:因为我们成团才14人,现在13个在团里,历任加起来可能有40多人。

姜思达:一般能在你们这儿待多长时间?

陶冶:早期会比较持久,比如说3年以上到5年左右,然后现在也有超过5年以上到7年的,年轻人更不稳定一些。

姜思达:他们离开这之后去哪呢?

陶冶:就独立啊,玩,自己折腾。

姜思达:你给他们开钱吗?

陶冶:开啊,我们是全职舞团。签合同的。

姜思达:所以他们从你这走之后,就可能自己当老师或者干嘛。

陶冶:对,这也是让我们觉得没有办法的一件事情,很多优秀的舞者,那么年轻,20岁出头出去就当培训学校老师。这一当就废了,你对身体的那种要求和追求,其实就慢慢消失了。

姜思达:他们为什么会走呢?

陶冶:累吧,我觉得。可能本身这个行业的社会影响力有限,它又不像唱歌,是不是?或者也不像可以进到别的综艺项目当中,有那么多的一些交流感,还是挺朴实的行业。

————

[1].4月29日—5月4日,陶身体剧场将于国家大剧院台湖舞美艺术中心进行“数位系列”11个作品的全面展演。

Chapter-2

你觉得你是天才吗?

我不正面回答你这个问题。

姜思达:你琢磨过这个事儿吗?就是作为一个买票的观众,他会用懂不懂来对待你的作品。

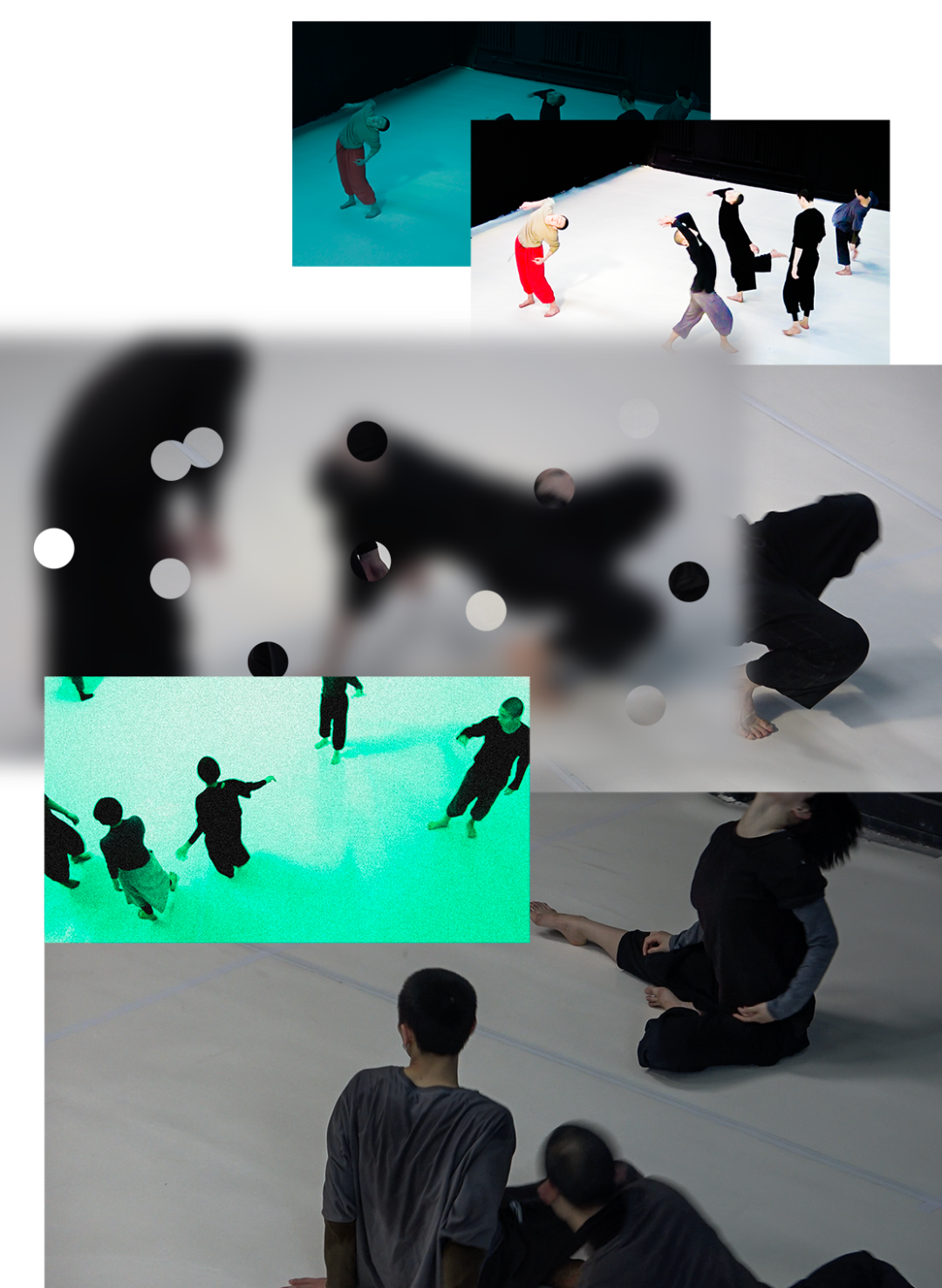

陶冶:我觉得不是懂不懂。我当时(接触现代舞)最吸引我的一点就是颠覆,完全颠覆我的三观,就是说人的身体有那么大能量,这种开放性的表达,然后聚焦在剧场舞台的时候,你会觉得它就像所有的一切。就感觉你可以通过好的作品能活很多个人生,这种感觉不是说一部戏带给你的,是它的那种生命的张力,其实就是身体的语言,它是特别通透的,我觉得有的人可能就是对这种语言天生敏感。

姜思达:感觉从“陶身体”这个名字开始,就是对身体语言有非常强烈和执着的关注。

陶冶:说简单一点,我们可能更傻,因为我们觉得舞蹈这件事情,我们搞不太清楚姿态、地域性,还有每个人的个性,所以我觉得这些东西你扯来扯去可能都是会作茧自缚,绕不清楚,但是有一个东西我觉得很清楚,就是我们自己的身体,所以我们当时就叫陶身体了。

姜思达:我有一个题外话的问题,我特好奇,因为其实你的很多作品的时长并不短,它不是一个小品式的表演,大家也是从头看到尾声,不知何时会结束,这些(舞蹈)动作是怎么记住的,它是怎么编排出来的?

陶冶:我们的工作方式也是特别特别傻的,我们把每个动作跟一个字一样去理解,一个字一个字地推敲,其实有点像写作的过程,一个动作出去,你就会有一个逻辑,然后下一个动作是回应上面的一个过程,所有东西其实无时无刻,都是指向你自己的判断和审美的,所以一个动作接下一个动作,就像问题回应问题,然后就慢慢出来了。

姜思达:你在编排过程当中会做视频记录吗?尤其当人数多的时候,记动作……

陶冶:会,但不是为了记动作。记动作我们已经是专家了,当你的身体淬炼到那种质地的时候,你的肌肉意识已经比你的脑子更快。

姜思达:你觉得你是天才吗?

陶冶:我不正面回答你这个问题,因为我觉得它不重要,觉得自己有天赋的人多了去了。

姜思达:那你有感觉自己像是天才的一刻吗?

陶冶:我觉得把自己那么纯粹地指向天才的人,会非常自恋,不满足,同情自我。其实我觉得这个行业可能缺的不仅仅是天才,缺的是很多人的信任,他相信这个行业,这是最重要的。

姜思达:你信吗?

陶冶:我信,我相信艺术给予人的意义,要不然我怎么做了14年。

姜思达:我前两个月看到《无限行走》[2]那个视频之后,不能说是五味杂陈,但是看到后,我就是机灵一下,我那天不是没上嘛,我特后悔。

陶冶:我邀请你了,你没来。

姜思达:因为我不好意思,我觉得人家都专业舞者,我……后来发现真的大家在上面都玩得很开,很有趣。然后我看到了网上的视频,短视频平台会有片段,它的指向和引导性都在于——“这是我不懂的行为艺术吗?”

我相信你也可能看到了这些视频,因为我说实话我是被一些评论气到了,都蛮不客气的,说:“这就是艺术吗?原谅我不懂艺术”,“阴间审美”,就很刻薄,你的反应是什么?

陶冶:第一时间我肯定会有一点心塞,但是我马上就调回来了,因为其实我一直都在倾听很多人对我们的评价,并且这些评价当中有利有弊,我一直在吸收他们的思想,比如说你刚刚说“阴间”,为什么大家会那么反感这个词?是不是我们对于生死的教育,这个部分是可以去完善的?

我们可能本能的非常恐惧死亡,但是有一些艺术的创作,其实是指向它的,向死而生的,所以它其实会让我们有一种反过来思考的一种意识建立起来。

因为就像很多人说他懂了,他知道你在干嘛,他懂你,你可能会被“懂”所裹挟,被定义,比如说极简。反过来说我们是“地府的”,“阴间的”或者是“鬼畜的”,我就觉得很有意思,因为他用的这些词,是跟我完全跳脱的,我的思维逻辑是从来都没想过的。

你分析一下他的逻辑,他说你(舞蹈)没有笑脸,没有情绪的表达,我就觉得有很好的理念可以去传达了(告诉他们),因为人没有表情的时候是最松弛的时候,我们舞蹈就是要讲究松弛,要所有的力量感觉是四两拨千斤,让身体是柔软的。跟这样子的一种内容去交流的时候,我觉得有特别大的一些面积,可以去重新生长出来,这就是两个观念之间的一种对话。

姜思达:没错,但我觉得你蛮乐观的。

陶冶:我很悲观。因为你想的事情我都想过了。

姜思达:如果是我的话,我的情绪可能…….我也不怕更诚实地去讲,有一些观点,当不称其为观点的时候,它有什么理解的必要吗?

比如说《无限行走》,它有这个结果,有好的一面,是被大众看见了,你们的形象和理念被大家感受到了,但是有另外一面,走出舒适圈了,在互联网上,可能绝大多数的人是不认识陶身体的,那就会有杂音进来,而这个杂音其实它也并不准备接受和你讨论。所以我不会那么乐观的去看待,但你可能作为创作者,你自己会消化这个声音,然后你会觉得这是一种消化的最佳方式。

陶冶:所以我才觉得演出现场是那么的重要。你刚刚说的这是一个互联网时代,因为他评论就解决了他的交流,他自己表达了,释放就完了,但现场可不是这样子。

姜思达:对,每一个(你的作品)哪怕是《无限行走》,我印象当中现场的氛围是非常好的,观众是很开心的,我也不知道是不是所谓的观众也面临(被)筛选……你知道这么一说显得特精英,特不讨好,然后我也总被人往这个方向去批判。一方面我自认为我不会轻易地把自己唤作所谓的精英,但我起码不至于对我还没有见过的东西,就是抱有一个特别大的敌意,让我会觉得有一些环境是可怕的。

陶冶:我会简单的去想这件事情,因为当我们把“观众”当成“大众”,把每一个人指向变成“你们”的时候,这是一个很可怕的思维,其实就是你没有耐心去面对面、各对各的去交流。

剧场就是面对面,你有耐心,你的交流对象就很明确,因为我们开始创团到现在14年,你会越来越具体,越来越小,小到身边的人,每一天你心有余力可以去面对的,然后就把你的诚意释放出来,面对你的对象就行了,但所谓的大众的那些声音,我觉得是要去取舍的。

我们《无限行走》的时候,“无限”已经说得很清楚了,你怎么走都是没有错误的,没有标准答案的,没有了标准和答案,我们就不是考试了,不要再把剧场当考场了,所以一点点去推敲,我觉得其实是可以跟很多人在发生互动关系的,就是他一动,他就知道动一动有多好了,是两个维度,我的身体先同步了,我的感受才能够去分享。

姜思达:所以如果有可能和资金允许的话,《无限行走》你们会持续下去?

陶冶:会的,下次你要来。

————

[2].段妮、陶冶创立了服装品牌DNTY。2021年9月,陶身体剧场发起了公共艺术活动《无限行走》,结合服装、音乐、行为与舞蹈的跨界,推出了DNTY首次秀场。

Chapter-3

很多状态也是自找的

姜思达:我看很多现代舞也有一定的叙事性,也有角色感的,是在表现某一种情绪或者情绪的变化,但是在你的作品当中,这些也全都被剥离了,我甚至认为有一个蛮残忍的点,我不知道你是否认同,是我觉得(你的作品中)舞者是完全无个性的。

对于观众而言,他是完全 get 不到舞者个性和他的人坐在上面的特征,而是技术的极致,就我而言,我感受到的是技术之美,但这对我来说是一个很了不起的收获,不过我不知道,我看待你的作品的这种想法是否是合理的,或者说……

陶冶:所以这个东西就是看我们是不是在同一个频道去想一个作品。比如说就像什么是个性?每个人都有自己的个性,这种个性凭什么可以在舞台上被看见,就像互联网的声音一样,凭什么你可以获得那么多流量?这个时候就看谁豁得出去,对吧。

我们不想走这条路,被裹挟,卷进去,就感觉最后你的表达,是为了个性而个性。我们所有的方式都是在寻找动机,就是能动性,还可以怎么动,从这一点来讲的话,放在全球反而显得特别有个性。所以我觉得其实是通过这么多人聚集在一起,因为舞团它就是一个团体,它不是一个个体,我们想要表达的是一个作品的个性,这个部分我觉得很多人可能不在同一个频道去思考,他们没有看到的是我们在穷尽那么多动作以后,还可以是新的语言。

姜思达:所以你创作的基点,我的感受是都特别的学术。

陶冶:你可以这样理解。

姜思达:似乎就是如果这件事你没有想清楚的话,你倾向于不行动,而你行动的原因一定是你想清楚了,而且你都知道句号画在哪,所以我要到句子的结尾去。

陶冶:发展不是只能向外,你可以向内,一直向内。

姜思达:没错。于是它带来了观赏的门槛,对吗?

陶冶:你刚刚说的那种精英化,这个东西不是你可选择的,好像是你的创作去选择的人群,不是的,你还是因为你自己的个性,然后获得了同伴或者获得了观众,但是所有东西都不可能两全其美。就看你要什么,所以我觉得我们现在很多状态也是自找的。

Chapter-4

能不能做一个完全沉默的人?

姜思达:你有任何想克服自己的吗?

陶冶:有非常多,比如说我的时间,我的生活作息的方式。我现在时间不够用,每一天事情多到让我觉得没有办法好好去跳舞和编舞创作。有很多要公关的东西,文字传播、传媒……我们现在就恨,恨舞蹈明明不是用文字去解释的一门艺术,但是我们有那么多(表达)附着在文字的传播当中。

姜思达:理解,你的发布会上,你要跟各位媒体有交流,感觉你是个很爱说的人,就至少关于你的理念,你是很愿意去传播的,换句话说是自己艺术的布道者,既然舞蹈已经让你到了对的地方,语言的必要性是什么?能不能做一个完全沉默的人?

陶冶:为什么要做一个完全沉默的人?为什么不能变成一个话痨的人?很多思想没有办法在舞蹈当中体会,我们就通过语言去体会。

姜思达:不同表达方式之间不存在替代与被替代的关系,但你现在又想少说一点。

陶冶:因为时间(不够)。因为写文字在我看来是一件非常专业的事情,我会非常纠结字里行间的次序和它的表述。我觉得我们活在这样的一个时代,就是文字的力量在被消解的时代,太多文字了,多到就是说人是处理不过来的,所以越来越少有人可以专注地去码字,去想字的意义是什么。

语言的力量在慢慢褪去,可能很多人说你们舞蹈的视觉力量,身体的语言就会被提起来,我觉得并不是,是所有的语言都在褪去。

姜思达:所以你也不想要大的空间和舞台。或者你觉得这是必然结果吗?

陶冶:不是不想要。我觉得我们一路上在舞台上面我们已经非常幸运,包括我们这些年在全国在全世界走过的剧场,这些舞台足够大了,我还有什么不满足?其实不是舞台大不大的问题,而是我们生存的问题。

我们考虑的不是说要高楼大厦、洋车豪宅,而是我们的生存是需要有一种安全感的,所以这个就变成了一个很吊诡(的事情),就是你在渴望安全感,但是你做的事情又不是安全的,所以这种较劲有的时候就很迷人,因为它让你真的感觉到活着的矛盾。

姜思达:因为也许你解决了一个问题,又进入了下一个矛盾。上次你说你都想过解散?

陶冶:想过。我们天天都在想解散这件事情,就真的是天天都在想。

姜思达:所以你们几个人是认真讨论过?

陶冶:是。我们每一年主创三个人都会聊一聊,首先现在年纪大了,我们能感觉到这种身体每一天速朽的节奏,你想去驱动它的时候,你的控制力稍微有一点点松懈,你就带不动了,它不是你以前的经验,它是叠加的经验,而且还在削减,所以这种减法是很可怕的。

所以我们现在在想,其实一个舞团还是因为这些作品。如果解散,作品就消失了,消失了以后我们……一切梦想就会被消解,这是一个很悲伤的故事,当然,我也觉得是一个自然而然的故事。

最近有一个记者在采访我问我:“为什么要坚持14年或者14年的意义是什么?”我说除了作品其实还有人和人的羁绊,他就说怎么会说“羁绊”这个词,我说有的时候,你不是自己推着自己往前的,是人和人相互的力量,然后一起向前。所以我觉得可能解散以后更可怕,我们知道很孤独、很虚弱才要去做舞团,因为知道自己是有限的,所以要那么多人在一起,我们要抱团取暖,温度共享。

姜思达:如果真的哪天解散了,主动或被动的,接下来怎么办?

陶冶:除非有什么突发状况,正常来讲的话,生存问题不大。所以如果怎么都可以活下去,还可以选择的话,到底是活得更好,还是说让你自己活得更有意义?

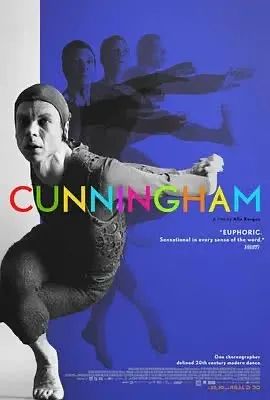

我们选择了意义那就做舞团,哪怕它解散了,我们活下去是没有问题的,也不必为了赚钱去做一些让你不耻的事情。但是回过头来讲,我很欣赏美国的一个现代舞团,叫莫斯·坎宁汉(Merce Cunningham)[3],莫斯·坎宁汉他在大概四五十年代的时候,就提出:我的舞蹈不需要任何的意义,动作就是唯一的意义,他用电脑编舞,他说动作不需要任何的美感,它就是结构,所以他编出来很多点线面,动作基本都是反自然的,很怪。

然后他在四五十年代上个世纪做了这些让人非常咋舌的事情,这个舞团当然在美国是最有名的一个舞团,在他最后离世的时候,他做了一个决定,他说当我离开以后,舞团做一个世界巡演,然后就地解散。我就觉得太酷了。生不带来死不带去,这么一说也确实特别环保,他活成了一个艺术品,舞者其实就是这样,他的身体就是艺术。

姜思达:这个故事在影响你。

陶冶:影响很大,因为我们都会有那一天。

————

[3].美国莫斯·坎宁汉舞团由舞蹈大师摩斯·肯宁汉于1953年创办,该舞团以抽象,回归本真的表演风格闻名,是美国全新抽象派舞蹈体系的代表。2009年7月,坎宁汉先生在睡梦中与世长辞,享年90岁。为纪念坎宁汉先生在舞蹈创作方面给的天才成就,该舞团发起了这场为期两年的世界巡演,并决定在最后一场演出后,解散该舞团。

Chapter-5

底色就二字:深情

姜思达:你该如何向一个小朋友介绍陶身体?

陶冶:我会跟他玩游戏,我不会用语言跟他介绍,你就跟他玩起来,可以把他抱起来,然后转两个圈,带他“圆运动”,只要你可以保护好他,他会很开心。因为身体的接触特别的亲密,要不然为什么谈恋爱、交朋友、结婚,就是因为身体完全要融入,所以这件事情根本不是语言去引导的,直接一动,两个人一接触就破壁了。

姜思达:舞者会因为在一起练舞谈起了恋爱吗?

陶冶:有呀,我跟段妮不就是这样吗?吃喝玩乐,生活工作都在一起。

姜思达:你们一年有几天是不在一块的吗?

陶冶:最好不要这样子,我非常恐惧,她也特别讨厌(这样),就是说我们俩尽可能的都要在一起,尽量不要去发生不在一起(的情况)。

姜思达:比如说你们两个晚上没有一起回家,都会难受吗?

陶冶:会,反正我会难受。

姜思达:你们俩在一起多久了?

陶冶:我都没算这个年头,我们是04年在一起的。我对情感的需求是非常浓烈的,有温度的爱,那种绝对纯度的爱,就是相信。

姜思达:你看你又“爱”,然后你又“要爱”,然后你的作品里又很少表达爱。你好像没有具体的在“爱”这个词上用力。

陶冶:我觉得只有一种爱是我特别追求的:深情。你在我所有作品都能看到深情这两个字,如果没有这个基础,不会有舞者选择留下来。所有人都是要非常专注到这种美,每一个动作都要赋予它情感的饱满,那种情感不是说开心、快乐、痛苦、难受,不是具体的,而是他凝望,他体验,他付出,他收获。

这些情感我觉得是特别朴质的情感,而且他要去对抗那么多时间的重复和无聊,灌注在这个舞台上的表达,这种情感太深刻了,我觉得是长情的,是深情的。

姜思达:你在陶身体的训练里,整个的体系里面,你是一个很独裁的人吗?

陶冶:我觉得这个很重要,因为所有人都要等待你确定,跳舞这件事情是特别具体的、马上的、即刻的,就是这个动作对还是不对?行还是不行,如果不表达,那你在这干嘛?

为什么绝大多数的艺术创作,它往往不是通过一种民主的方式诞生的,需要有一个人去拎着。因为艺术它就是一个独立的世界,也因为艺术都是有共情有疗愈能力的,它可以慰藉你解决不了的事情,生老病死,其实有的时候就是人在面对生活是非常苦闷的,非常没有自由感,你没有多的选择,你就只有接受和不接受,但往往很多事情是比较趋同的,艺术就是给你一个空间让你自由,所以这个空间一定是独立的。

姜思达:我记得有一次在天桥演出完,然后有观众提问,有个人站起来说:“我觉得陶身体这三个字别有一番韵味。”然后就开始很努力的解读陶身体。“我觉得陶,它就是又代表中国东方的一种质感,陶器或者瓷器,但是陶它又从泥土而来的,好像人,就像是女娲甩的泥点子一样,又硬又柔。”之类的,然后又问你作为创始人之一是怎么理解的?

然后你说:“因为我姓陶。”下面的观众就是笑得很开心。哈哈哈,你想过吗?你要是不姓陶,那陶身体叫什么?

陶冶:我就不去想,不去想假设性的问题。

姜思达:但我还是想问,我逼你去想。

陶冶:你逼得动吗?我偏不想呢。

姜思达:如果不得不丧失某一个感官,你的眼、耳、口、鼻还有触感,你愿意接受失去哪种?

陶冶:我觉得……可能是嗅觉吧,味觉嗅觉这两个部分。

姜思达:所以你就相当于放弃了吃。

陶冶:因为我太爱吃了,确实我是一个重庆人喜欢吃辣,无辣不欢,口味很重。所以放弃吧,主要是不健康。

姜思达:突然间来了外星人,把你点中了,你面临两个选择,被他们带走,于是你看到了从没有见过的新世界,你的感官和理解,一切都变了。另外一个是待在原地,待在这个地球上,和身边的人在一起,和段妮在一起。

陶冶:选择第二,不带走,就留在这。

姜思达:外星人带你!见从来没有见过的世界耶!

陶冶:因为现在有更重要的事情比这个更重要,就是身边这些人,这是绝对不能割舍的。

姜思达:得,深情人设坐实。

陶冶:不是,这是真话,这是热爱艺术,同时是个人,真的。

姜思达:宁可放弃掉那一次虚幻的体验?

陶冶:那些未知,我可能已经得到了,在我的作品里。

姜思达:说明你对地外文明一无所知!好,谢谢陶老师。

陶冶:谢谢。

感谢您的阅读,祝您生活愉快