CICS

欢迎点击上方“复旦大学信息与传播研究中心”订阅本公众号。

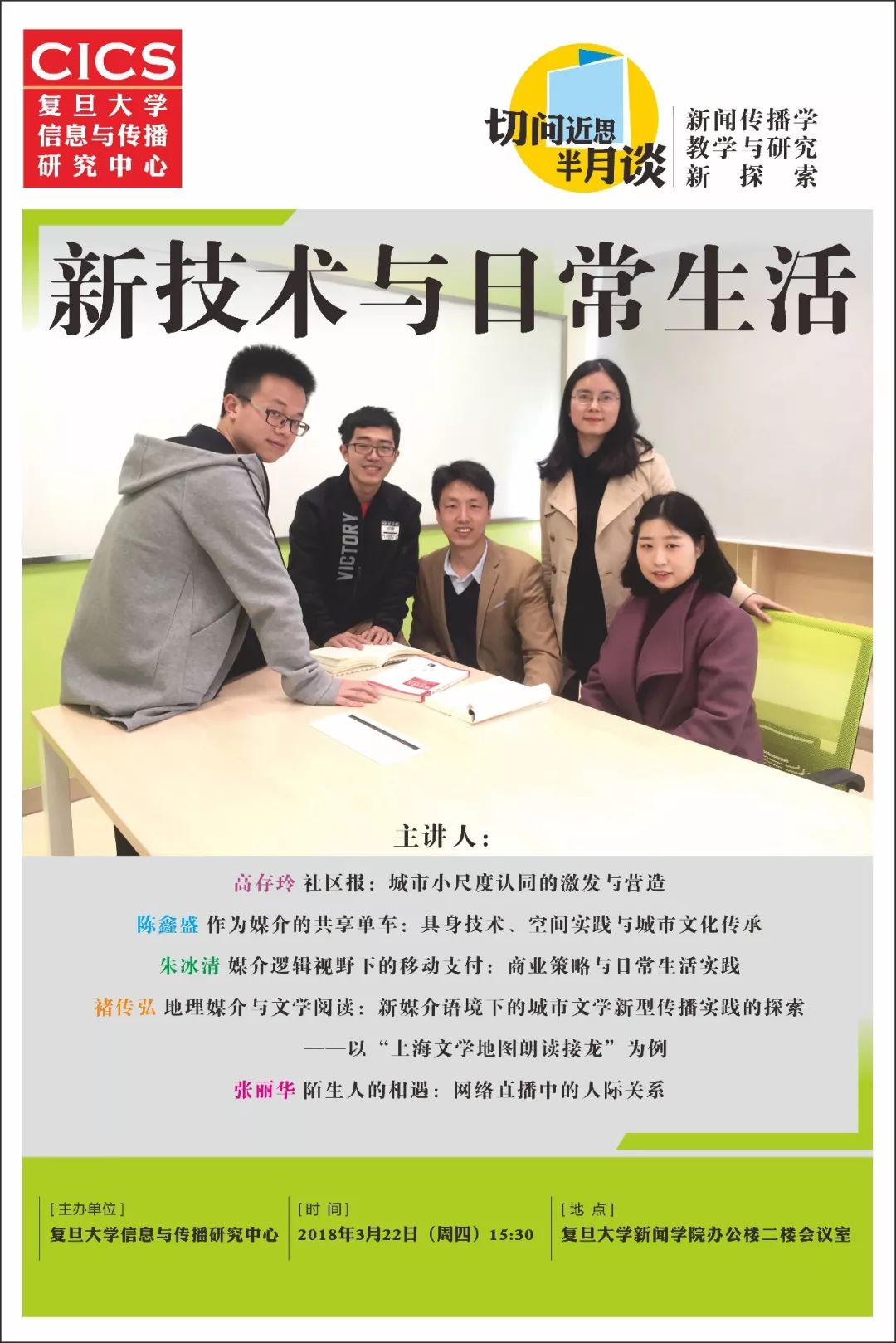

新技术与日常生活

——研究生论文报告会

时间:2018年

3

月22日星期四15:30

地点:复旦大学新闻学院办公楼二楼会议室

主讲人及题目:

1.高存玲 社区报:城市小尺度认同的激发与营造

摘要:城市内部存在着差异化的地方,独特的历史文化和社会经济状况让居民形成针对局部地方的小尺度认同。然而,由于以整个城市为边界的地方认同的彰显,城市内部的小尺度认同长期被遮蔽。“街道”是中国大陆的基层行政分区,不同“街道”成为城市内部差异化的地方。《半岛都市报》社区报以街道为报道和发行的地理空间单元,通过传播街道范围内的信息、激发街道居民间的交往行为、生产街道的地方意义,激发了居民针对本街道的小尺度地方认同。

2.陈鑫盛 作为媒介的共享单车:具身技术、空间实践与城市文化传承

摘要:研究关注共享单车在中国大陆城市的风靡现象,讨论共享单车作为一种具身技术,如何在具体的空间实践中塑造骑行者对城市文化的体验和认知。通过参与式观察与深度访谈,本文认为,共享单车独特的骑行方式对既有的城市旅游空间及路线规划产生冲击,骑行者所感受到的城市异质景观消解了城市规划设定的空间叙事,重构了骑行者的时空感知。借由共享单车在不同景点与其他功能区域之间的穿梭串联,使城市日常生态与旅游景点交织的现实体验与骑行者的城市文化特征认知相互融合,构成一种新的文化传承方式。共享单车这一消弭了游客与市民身份界限、融合了生活与旅游体验的普遍化的“城市入口”,让游览者得以在共同的城市语境种以文化生态的角度探讨城市未来发展的理念。

3.朱冰清 媒介逻辑视野下的移动支付:商业策略与日常生活实践

摘要:随着移动互联网、移动媒体和电子商务的发展,移动支付在向人们日常生活渗透的同时也不断引发业界和学界的关注。我国当前针对移动支付的研究主要集中在经济学、计算机等学科领域,而新闻传播学中也鲜有文献从媒介理论的视角对其发展和影响作出解释。移动支付的本质是移动媒体和支付形式的结合,因此本文试图从“媒介逻辑”的视角出发,揭示移动支付作为一种新型支付形式,其商业策略(如发展过程中自我定位的调整、营销方式的变迁)中所蕴含的媒介逻辑,以及人们在日常生活中逐渐形成的新的媒介时间感知与空间实践。

4.褚传弘 地理媒介与文学阅读:新媒介语境下的城市文学新型传播实践的探索——以“上海文学地图朗读接龙”为例

摘要:2017年夏天,一场长达10小时的新媒介直播"上海文学地图朗读接龙"在上海开展。这场直播中,20位作家在上海10余个具有历史意义的文学地标进行文学朗读和交谈,开创了别开生面的城市文学新型传播实践。本研究从斯科特·麦夸尔"地理媒介"的学术视野进入,思考文学的阅读与传播在新媒介技术的语境之下发生了哪些变化。研究发现,新媒介直播技术与制图术的结合共同催生了"地理阅读"的新型阅读实践,其特点是多重身体感觉、文学文本、地理空间和媒介界面的交织;其次,这一实践也打破了作者和读者、文本和读者之间的"不平衡性"和"交流的不对称性",将作者、读者和文本之间相对封闭的关系变得开放了,为各种新型的互动关系提供了可能;第三,从私人默读到公共朗读,传播创造了新的城市公共生活,也培育了参与公共实践的技能。这场阅读实践也让我们进一步思考,对阅读行为和实践的研究,需要引入传播和媒介技术的视角。

5.张丽华 陌生人的相遇:网络直播中的人际关系

摘要:作为脱域机制的网络直播,为个体的“再嵌入”提供了可能,而再嵌入重构了陌生人之间的社会关系。首先,通过时间、空间、符号的共享,陌生人间的互动意味着“共现”、“陪伴”等亲密关系的感知,在直播平台中所形成的人际关系成为个体获得支持、安全感和归属感的重要源泉;其次,自我得以被他人的认同和界定途径不再仅限于面对面交往,而是经由媒介的“自我叙事”,陌生人是维系个体生活经历连续感的一部分,成为了自我认同的资源;第三、由于缺乏有机纽带,线上的人际关系不再具有义务和强制性,个体随自己的境遇在线上关系中移动、再接入,自由进出,是一种“流动的再嵌入”。本文认为网络直播中所形成的人际关系是鲍曼意义上的“虚拟关系”,“连线”和“离线”的自由进出折射个体对自由与安全的矛盾需求,陌生人之间并未建立起真实的人际纽带。

想了解更多精彩内容?请点击右上方菜单选择“查看公众号”并进入“

查看历史消息

”。