阅读敦煌遗书

——

书法形态下的三个特征

沈乐平

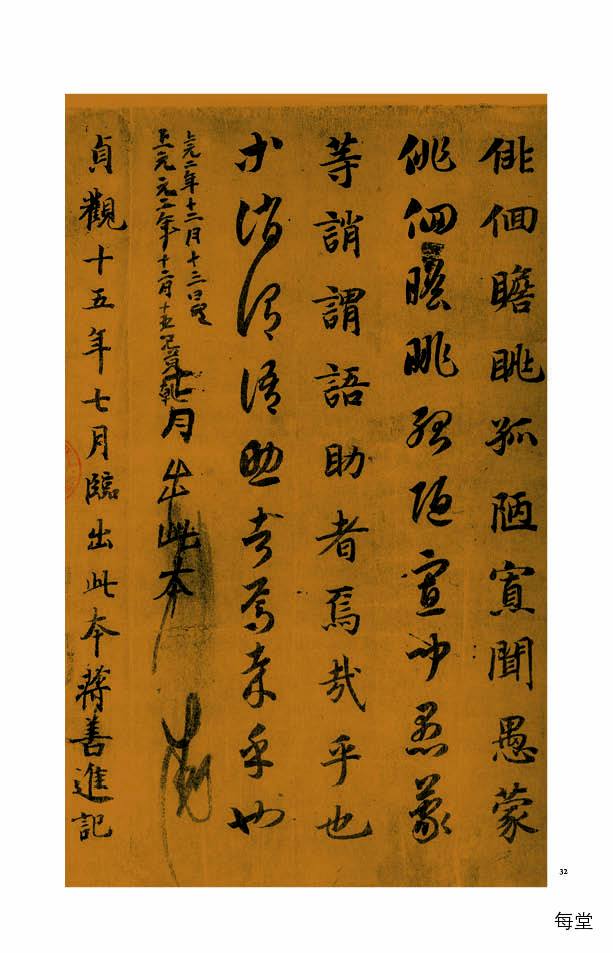

论及敦煌遗书,一般来说在书法学的视野里,首先多被归为

“

民间书法

”

的范畴中去,这里,我们暂且抛开在

“

民间书法

”

在定义上的模糊性和不确定因素,但其核心内容应该就是指传统书法史上经典作品以外的那部分在技巧上或风格上具有某些特点的作品

——

其间当然也包含了部分中下层官吏和文人,而并非绝对意义上的

“

非官方

”

或

“

非文人

”

的、以实用性为主的且在传统艺术史的角度处于

“

失语

”

状态的那些作品的集合

——

各种类型的敦煌写本或许正是在清晰地诠释着这个定义。

“

以民间书写为主要特征的敦煌遗书,再现了一段中国文字书写的历史真实,显示了民间书写所具有的文化艺术特征及其价值,同时也给中国书法文化艺术研究创造并展示了一个新的空间和领域。

”

首先一点,众多的敦煌写本基本上不具备

“

经典性

”

特征,换言之,在主流书法史的范畴里,其至多是以

“

块面

”

的形式存在而几乎没有一两件是上得了书法

“

正史

”

的台面,或被诸家书法史所重点描述、评论和分析的,

“

敦煌书法的本质从历史的角度来看是被人遗忘的非主流书法

”

。但是,以

“

写经体

”

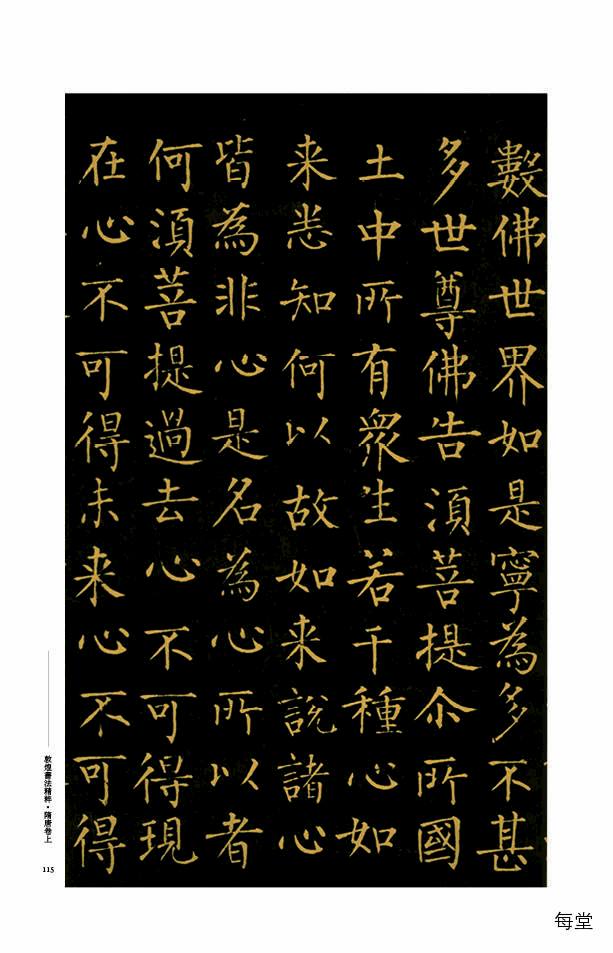

为代表的敦煌书法,尤其是斯

797

《十诵比丘戒本》、斯

1427

《成实论卷第十四》、伯

2091

《胜鬘义记》、伯

2117

《大般涅槃经卷第三十三》、国图

14490

《金刚般若波罗蜜经》诸作,无论是在风格上还是技法上、在传承性方面还是创新性方面,都堪称其间杰出的代表

——

我们或可称之为

“

非经典

”

中的经典。在这点上,黄山谷就比较客观:

“

观唐人断纸余墨,皆有妙处,故知翰墨之胜,不独在欧、虞、褚、薛也……

”

其次,

“

民间

”

特征也并非

“

官方

”

的绝对对立面,否则,历史上众多书迹诸如大量的尺牍、信札类作品,难道也都归之于

“

非官方

”

的

“

民间书法

”

里去了么?!而大量的历代官家公文却又为何进不了书法正史的视野?!所以,

“

民间书法

”

的范畴是一个宽泛的指向而非绝对化的界限划分,不应该是仅仅因身份和角色的立场而固定不变的:有既是官员又是文人身份者(古代大部分著名书家皆是如此)、有文人却不是政府官员者(如隐士书家)、有官员却称不上文人者、有其二皆非者……因此,我们应该从书迹和作品的角度而非身份地位的角度去界定似乎更科学些。再次,关于实用性,这里需要说明的是,古代书法大抵都属实用为主的,王羲之《丧乱帖》、颜真卿《祭侄稿》,都是作者生活的实际记录,即便审美开始自觉,虽然自从

“

文人书法

”

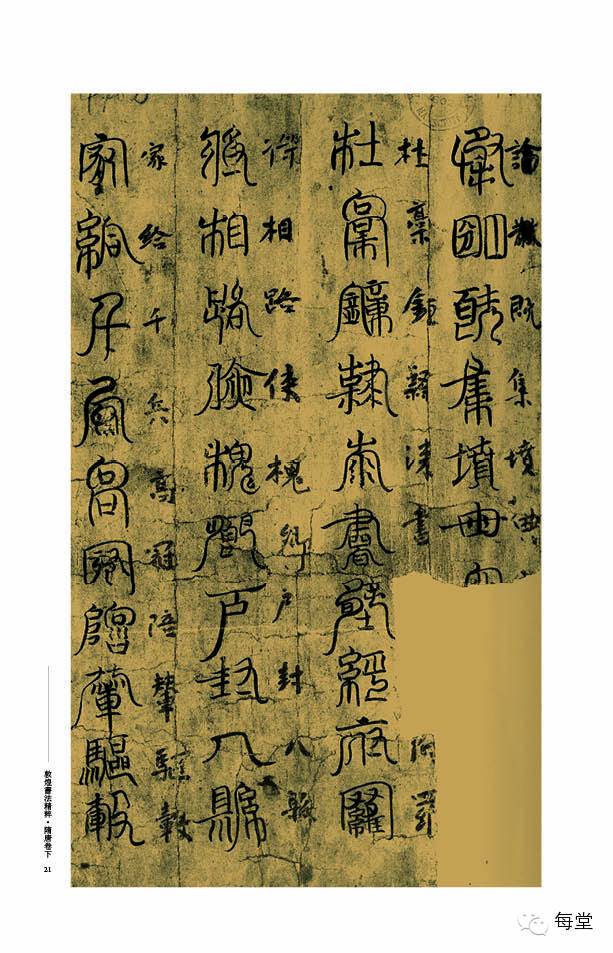

出现后也在逐渐脱离其实用性而凸现其艺术性和欣赏性,但中古书法史中包括所有的敦煌书法都是基本上属于纯实用功能的写本(非纯欣赏品),尤其是一些非经书类的记录日常生活的草稿、文书、帐本、契约等,凭直觉、任性情,于是更具一种

“

原生态

”

的质朴而率真的基本特性,更能直接而准确地反应一种书法的原始状态。复次,主流意义上的书法

“

正史

”

,向来是讲来历、讲师承、重身份、重地位、重影响,甚至可以说是一部帝王将相和贵族文人的书法史,启功先生就曾批判过这种习惯性思维:

“

唐世初以官重,后世则以书家名大重,而书之美恶,几乎无关痛痒焉

”

;

“

唐人细楷,艺有高下,其高者无论矣,即乱头粗服之迹,亦自有其风度,非后人摹拟所易几及者。唐人楷书高手写本,莫不结体精严,点画飞动,有血有肉,转侧照人。校以著名唐碑,虞、欧、褚、薛,乃知王知敬、敬客诸名家,并无逊色,所不及者官耳,官位逾高,则书名逾大……

”

当然了,无名之辈即便水平再如何也是很难进入这种史观的视野、或曰符合这种史观的价值取向,就这个角度而言,

“

敦煌遗书以民间书写为主的表现形式,流露出淳朴萧散的自然美感

”

,则更能凸显民间书法的

“

修史

”

和

“

补史

”

之意义

——“

敦煌遗书的发现,使我们又在陆机、卫夫人、王氏父子……等名家之外看到了一直被人们遗忘了的另外一种书法史与书法家……

”

当然,面对大量的敦煌遗书,我们还必须客观看待问题,实事求是,有令人惊绝的佳品,也有不少粗率拙劣的写本,东坡先生说得好:

“

涉其流,探其源,采剥其华实,而咀嚼其膏味。

”

事实上,

“

民间书法

”

相对于

“

官方书法

”

或

“

文人书法

”

等概念,都只是相立独立的一种客观存在,而彼此之间又是必然有着千丝万缕的联系。不少

“

民间书法

”

受到上层文化、官方法则或名人名家等知识阶层的影响也是不足为奇的

——

流行于上流社会的主流文化、主流书法样式,在一定时期和一定区域内相对是比较稳定的,成为众多书写者共同遵守的一种

“

标准

”

,当这种稳定的样式因某人或某一群体而发生变化的时候,就是一种

“

创新

”

(自觉的艺术创新),但在民间书法中因书写的

“

自由度

”

而导致不自觉的

“

创新

”

却比比皆是,这也正是因为他们更少受到

“

标准

”

和

“

规则

”

制约的缘故。反之亦然,历代也有不少大家的书法受到民间书法的影响和启发,所以这里面其实是一种双向的作用。中国古代书法史,其本身也正是由上流与民间的多重力量共同作用、推动的结果,尤其是中古及以前。客观地说,敦煌的书法作为

“

民间书法

”

这个概念而言,始于十六国,扩于北朝,盛于隋唐,终于宋初,即便先抛开其

“

艺术性

”

而从它的

“

日常性

”

来看,是对书法本来形态的展示,它是一个体量巨大的模块,一个丰富完整的体系,是古代书法史尤其是晋末至宋初这个笔法演变和风格发展激烈而迅速的时期的另一条

“

主线

”

。

那末,我们若进一步从

“

时

”

、

“

空

”

两个视角来分别解析敦煌书法,则又会牵涉到两个很有意思的学术命题

——“

流行书风

”

和

“

地域书风

”

。

这里我们所谈的

“

流行

”

和当下

“

流行书风

”

之定义有所不同,对于敦煌书法而言,里面包含的

“

流行

”

因素即是我们在前面章节里谈到的时风的影响、作用及其具体表现形式等等。

“

风

”

者,

“

风俗、风气

”

也。贡布里希则直接将

style

定义为

“

是表现或者创作所采取的或应当采取的独特而可辨认的方式

”

,并且认为

“

如果用

Style

这一术语的描写用法来指做事的

Alternative ways

(取舍方式),那么就可以用

fashion

(时尚)一词……

”

《现代汉语辞典》则把所有的

“

风气

”

、

“

风尚

”

、

“

风行

”

等一系列词语都解释为相似的

“

社会上或某个集体中流行的爱好或习惯

”

、

“

在一定时期中社会上流行的风气和习惯

”

、

“

普遍流行……

”

等等,请注意:这里的每一个词条都用上了同一个形容词来作定语

——“

流行

”

。《荀子·乐论》有

“

移风易俗

”

句,《资治通鉴》有

“

今将移风易俗,其道诚难

”

句,《汉书·赵尹韩张两王传》有

“

奸党散落风俗大改

”

句,柳宗元《捕蛇者说》有

“

故为之说,以俟观人风者得焉

”

句……其义所指莫不如是。

近年来的

“

流行书风

”

的涵义主要是指:

“

每个时代都产生新的艺术观念,新的艺术思潮,于是也就形成了新的时代风貌……正所谓

‘

流行所被,行之久远

’

。有人说得好:

‘

传统就像一条大河

’

,是的,大河不是死水一潭,大河就永远处在

‘

流行

’

的状态。元人柯九思在《跋赵书黄庭经》中说:晋人书以韵度胜,六朝书以丰神胜,唐人求其丰神而不得,故以筋骨胜。明人董其昌在《容台别集》中说:晋人之书取韵,唐人之书取法,宋人之书取意。清人刘熙载在《艺概》中说:秦碑力劲,汉碑气厚,一代之书,无不肖乎一代之人与文者!前贤诸说,无不指明了历代流行书风的客观存在。可以这样理解:对于每个时代每个时期来说,传统的,就是流行的。对于整个书法发展历程来说,书法史基本是一部流行书风史。流行书风体现着一个时代的人文追求……从事书法艺术,首先要面对传统,也就是昨天的种种

‘

流行

’

。

”“

流行书风并不是我们今天才出现的现象,也并不是我们书法展览之后才出现的现象。这一现象古已有之。流行书风的实质是什么呢,第一,它是一种审美的共识,在书体发展到某一时代、某一阶段的时候,不管是对书法的用笔、结构或者审美趣味,都有一种趋同的现象……

”

事实上无论是针对于古人还是今人,有一点共识是毋庸置疑的:或提出、或引领、或跟进、或发扬其时代的审美特征、契合同期审美需求的东西,无论它是主动的还是被动的,那便是

“

流行

”——

这是一种

“

历史的逻辑

”

和

“

集体的态度

”

!譬如两汉之铭石碑刻、晋唐之信札小页、明清之长轴大幅,这便是外在形式上的流行性表达。譬如《书谱》所谈到的

“

东晋士人,互相陶染;至於王、谢之族,郗、庾之伦,纵不尽其神奇,咸亦挹其风味……

”

说的正是一种风气、一种时尚。再如《语石》中所谓的

“

唐人书能风行一时者,前有褚登善、后惟柳诚悬。

”

这是对流行现象的一种陈述……要之,一个时期有一个时期之风气,这是任何艺术发展史上的必然。在这个角度上,我们当然也可称之为

“

时代书风

”

。比如邱振中在《古代书法作品赏析丛札》里曾举到过两组例子,《审讯王奉先文书》与《争座位帖》、《论语郑玄注残卷》与《张好好诗》,从具体用笔习惯、结字技巧到整体风格,两组例子都非常类似,而如果说是因相互间的影响的话那这种可能性其实非常小,一来《审》书于开元二十一年,颜真卿才二十四岁,二来《审》《论》二本皆出土于吐鲁番地区,远离中土;再说了,这种

“

重合

”

也并非偶然现象,从敦煌文书、楼兰文书到吐鲁番高昌文书中相近的例子比比皆是

——

那只有一种解释,就是

“

时代因素

”

:对前代书风共性化的吸收与改造,以及本时代通行共有的技巧与习惯。

如此,再把敦煌书法作为一个整体来考察的话,其间所含的

“

流行因子

”

是显而易见的

——

在敦煌遗书的历史轨迹中,于不同时期都有着其特定的、唯一的、不可逆的审美倾向,有着明确时代烙印的的风格诉求,有着内在的相互共通性,

“

时代的审美趋尚当然会以不同方式影响到每一作者

”

,在这个立场上不正是一种

“

流行

”

之

“

风

”

的体现么?!我们来看伯

4506

北魏皇兴五年(

471

)《金光明经卷第二》、伯

2144

隋开皇十七年(

597

)《华严经卷第三十七》、伯

2475

唐开元二十三年(

735

)《阅紫录仪》、伯

2063

《因明入正理论后疏》等,横向比对,可谓与同时期书风甚是一致,很能说明问题。正如贡布里希所论述

“

时代的本质

”

,这就是

“

一种共同的东西

”

;沃尔林夫

“

解释一种风格

”

亦是

“

不外乎意味着置于其历史背景里

”

。要之,艺术史的基本原理同样清楚地告诉我们,传统书法也是由不同历史时期的流行书法链接而成的、每一特定时代的流行书法也必然是绵延不绝的书法传统的组成部分。当然,其内核必然是:这种形式上的流行性与书写者主体的内在精神、及其与之相应的社会心理结构变化之间的深刻的呼应关系

——

社会历史文化背景的变动、宗教的传播与影响、正统的主流书风的刺激、地域的习惯性审美传统、地区间的交流互动……

还是克罗齐说得好:

“

一切历史都是当代史。

”

于是,我们更愿意把

“

流行

”

这个词看做是一个中性语汇:剥离任何感情成分和批判色彩而纯粹针对现象的一种描述。故,从这个原点出发,研究的重点就简化为两组关系

——

敦煌书法

“

流行性

”

的广度与深度、敦煌书法

“

流行性

”

的来源与影响;简而言之,从作品到作品、就风格论风格,在书法文献学的意义上或许能够更客观些、更实在些吧。

至于地域,所谓

“

言语异声,文字异形

”

,任何文艺在纵的方向上有古今之异、在横的方向上有地域之别:地域文化最大的一个特征就是该地区的个性化语言表述及其内在的趋同性。与之相关联的包括了地区的历史人文发展状况、地理特点、风俗习惯、审美倾向、集体素质和个体素质、人员交流和迁徙移动等一系列综合的因素

——

《史记·货殖列传》以及《汉书·地理志》中就多次讲到了自然环境对经济文化乃至

“

人

”

的观念、意识、审美的直接影响;希波克拉底和孟德斯鸠等人地关系理论、史达尔的文学地域性理论也都是从不同角度阐释了这层关系的根源。

这个课题其实早已经就存在并展开了:我国古代书画理论的范畴里,张彦远《历代名画记》、董其昌《画禅室随笔》、沈宗骞《芥子舟学画编》、钱泳《履园丛话》等,皆从

“

南北

”

的角度出发,论证和分析了其间的地域性内在特征以及差异性的具体外在表现

——

尽管

“

南北

”

之分只是一种初级而简单的地域研究方法论。虽然说古人以江为界的地域论未免失之偏颇,但事实上,任何文艺活动的实践,包括书法在内也是一样的道理:不同地区在特定历史时期中,因其自然地理环境、社会经济、人文积淀等多重因素的作用,形成了不同的审美情趣、审美习惯和文化精神,在艺术创造上则表达出其独立的地域风格和特有的外在形态。因时空、习俗之变,风格而异,这在各种文化艺术门类的演进中都存在的一种普遍性现象,尤其是在封建割据,交通不便、信息交流难通的中古时期。而这种地域性,与时代风格差异却有不同

——

同属一个区域的风格,虽因书写群体的差别会有所不同,但其间有一种内在的关联性和传承性。

“

地域文化是文化在空间地域中以特定人群为载体的凝聚和固定,地域文化研究的工作就是研究文化原生形态和发展过程的以空间地域为前提的文化分布,它将具有相近的生存方式和文化特征的集结作为单独的认识对象,然后进行历史的和文化学的分类和归纳,从而重建历史时期的文化景观。在此意义上,它与重在揭示文化历史性变迁的发生问题研究相沟通起来。

”“

书法史上的地域差异有二:一为文化中心与边远地区,二为政治分力所致。后者有两次集中的表现:一是春秋战国,二是东晋南朝与十六国北朝,论于学术价值和影响,以后者为最。

”“

不同文化的沟通与融合是文化发展的基本前提,其结果则是促进新文化格局的形成。也就是说,当今一统的整体文化格局是由多个区域文化单元共同组合构成的。因此,要想了解当今文化格局的基本构成,就必须从整体文化格局的基本构成单元

——

区域文化展开研究。区域文化研究基本属于传统史学研究范畴,研究视角倾向于区域文化的形成渊源、历史演变以及文化形态等。利用史学的区域文化研究成果,把区域文化纳入整个文化格局中来关照整体文化与区域文化之间的关系。我们会发现,在信息交流频繁的当代还保持着明显的地域性特色……笔者之所以提出显性区域文化与隐性地域书风的论述主题,正是基于这一事实。一、显性区域文化:事实上,形成显性区域文化的原因是多方面的。概括来讲,主要表现在历史、地理、人文三大方面。历史原因主要是指一个区域在历史发展过程中形成的区域文化传统;地理原因主要是指区域地理环境、气候等不同造成的生产生活、以及由此产生的风俗习惯差异;人文原因主要是指人的乡土意识。二、隐性地域书风:历史的看,传统的书法文化格局从来就是由众多的地域性书风、不同的书法观念综合发展形成的。这就是书法的传统。如果我们研究书法,研究书法的历史存在形态和文化渊源,同样会不可避免的关注书法的地域性研究。阮元的《北碑南帖论》就是最早一个关于地域性书风的系统理论著述。阮元的意义在于率先从史学的角度关照地域书风的形成渊源及演变,使人们认识到书法的发展道路在于地域书风的相互吸收与融合。地域书风的相互吸收与融合很容易造成整体的书风趋同现象……

”

众所周知,冯班在《钝吟书要》中说到

“

画有南北,书亦有南北

”

,刘熙载《艺概》里也讲过

“

北自有北之韵、南自有南之骨

”

,黄伯思《东观余论》所谓

“

后魏北齐人书,洛阳故城多有遗刻,虽差近古,然终不脱毡裘气。文物自永嘉来,自北而南,故妙书皆在江左。

”

阮元《南北书派论》则云:

“

北朝望族,质朴不尚风流,拘守旧法,罕肯通变,惟是遭时离乱,体格猥拙,然其笔法劲正遒秀,往往画石出锋犹如汉隶

”

……诸如此类,我们当然还可以翻检出不少,这些都是古代书画理论中最质朴、最直接的

“

地域论

”

命题。也就是说,地域书风的现象事实上是贯穿于整个书法史当中的、在一定程度上甚至也可以把书法史看作是一部由众多地域书法分史而构成的集合体。熊秉明先生也曾将过:

“

书法有时代性,也有地域性。古人言时代性的议论多,而言地域性的议论少……我以为艺术风格的形成,因素甚多,夸大地域的决定性固然不可,漠视地域的影响,也是失之于偏的。气候的温烈,山川险夷,水土的硗肥……塑造了人的气质,而人的气质也自然要反映在艺术作品中。

”

地域的因素在具体作品上的反映有强有弱,某些地域的特征非常鲜明,也有些比较模糊的,但这种现象却是事实存在、无可回避也不容忽视的

——

无论是古代书法,还是当代书法。

再回到我们的话题上,

4—11

世纪,

“

环境的影响决定了敦煌书法具有双重的艺术个性,既有内地传统书风的浸润沿袭,也有异族文化交流的多员影响

”

,所以在其传承和延续性方面,以及与书法史学主线的联系和差别这两点上都是完整而丰富的

——

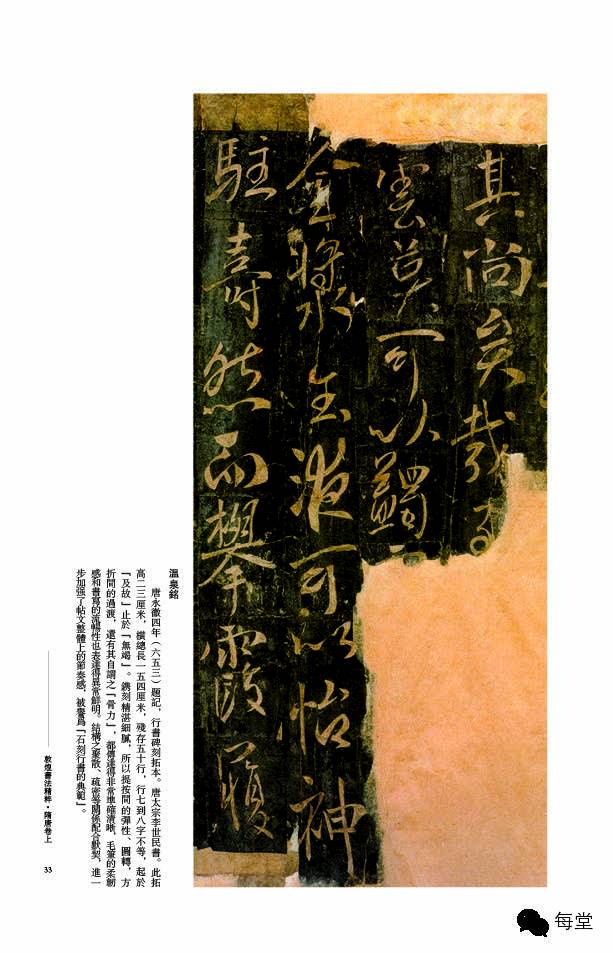

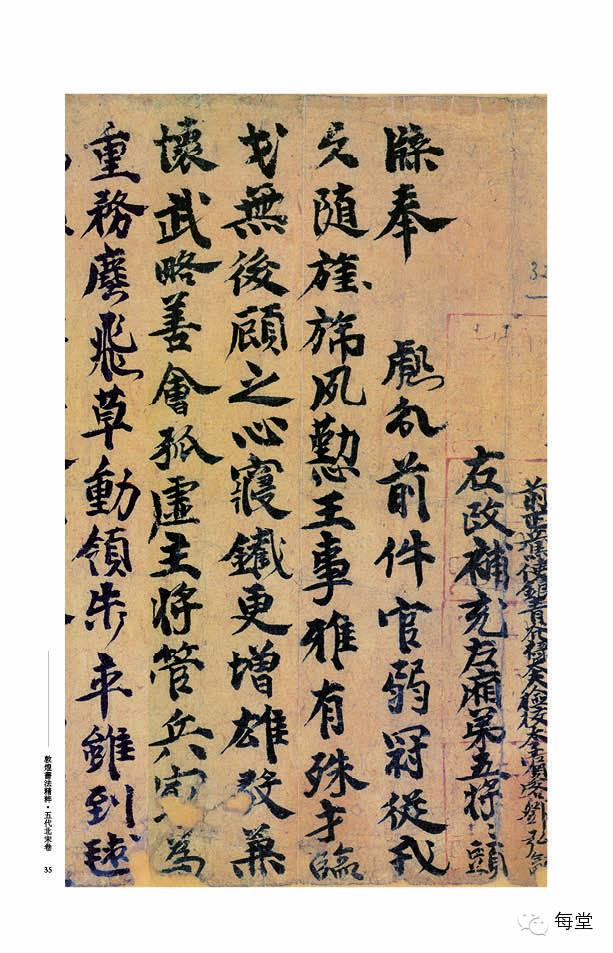

前者,最为典型的当属伯

4642

临王羲之《十七帖》和斯

3753

《瞻近龙保帖》,伯

2622

、伯

3194

及伯

2544

《兰亭序》,伯

3561

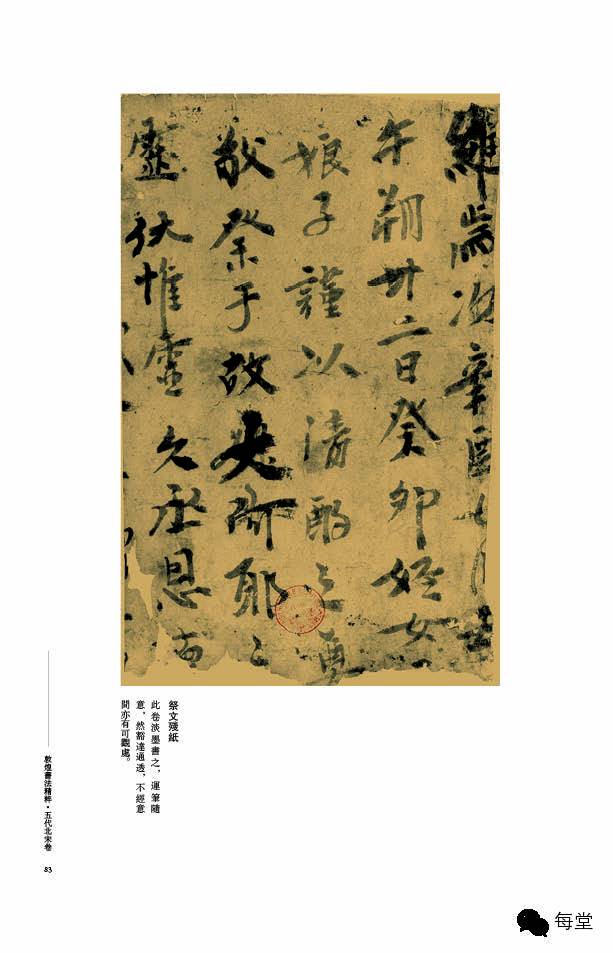

蒋善进临《智永真草千字文》,尽管水平良莠有别,参差不齐,但名家名作的社会性和标准化之意义可见一斑,由此生发开来,自然也会在一定阶段内形成一种趋同性的审美标准和技法模式。后者,多体现在符、牒、辞、启、释、疏、抄、帐、契等非经卷类的、实用性的世俗文本中,往往笔势畅达、轻松随意、不计工拙,即便风格较为杂芜、技法落差亦大,但都有五凉北魏一系承接绵延而来的一种厚重、朴实、力度的感觉,与南式技巧和南式风味迥异。

所以说,如果我们从敦煌遗书的民间性、时代性、地域性等三条线索去观察和分析,这三线之间必然是相互交叉和渗透着的、从而表现着一种多层次的、立体化的审美情趣

——

这也正是我们阅读和研究敦煌书法艺术的旨趣所在。

转载声明:

本文系编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

业务联系电话:15899791715

————中国书法网微信公众平台————

关注热点,传播最及时的书画资讯;

坚守传统,打造专业书画权威平台。

投稿及广告推广合作请联系:

廖伟夫 13510562597(可加微信)

QQ:19689887

邮箱:[email protected]

往期经典

(直接点击标题可进入浏览)

书画高清资料