奇幻片从本体上属于人类最古老的叙事——神话系统。因此它与现实是“断裂”的,并由此形成了它神话式的转喻性。早期好莱坞奇幻片在脱离欧洲叙事中,建立了自己的“文明与野蛮”的种族恐惧,并在其后一次次获得信仰和西方神话的赋权中确立着自己的主体性。在当代的新神话电影中,面对文明的“失败”,它再一次强化着自己的种族意识形态建构。

幻想是人类思维的本质之一。对于电影来说,即便是在前电影史漫长的探索中,那些带有宗教巫术功能的岩洞壁画,流行于西方中世纪的宗教教喻式的皮影表演,一直到工业化时代的幻盘、魔盘、诡盘等各种制造活动影像装置,以及先于照相电影出现的早期动画电影,都在某种程度上昭示着“电影”的魔幻性或幻想性。由此,作为一种类型的

奇幻片(fantasy film,也译作幻想片)

的界定就显得异常复杂。【1】就广义而言,奇幻片也包括了科幻片和恐怖片,因为它们毫无疑问属于超越人类现实的幻想世界,甚至从电影问世之初就启迪着电影建立起奇幻的类型。只是,随着它们迅速占领了人类从未来到过去(死亡)的重大母题,建立起自己独立的叙事,使它们成长为奇幻片概念下的独立类型。

从这一视角看,我们今天所说的奇幻片是从整个幻想题材的电影中被独立出来的。它把自己的领域限于神话、童话、奇幻和魔幻构筑的神奇世界。它区别于科幻电影所依据的实证性科学原理的理性想象,也不同于恐怖片直指人类潜意识中对死亡的恐惧。它并不要求观众对于它所创造的世界认知为“真”,观众甚至不会认为它所描绘的世界具有存在的可能性。与此相对,即便是同属于幻想的科幻片,由于其科学性的存在,仍可被观众视为具有“可真性”的,而恐怖片所散播的死亡信息对于观众来说更是真实到是可以被我们的现实经验所“验证”的。

因而,

奇幻片从本体上属于人类最古老的叙事——神话系统

。从这一点上说,它与现实是“断裂”的,并由此形成了它的神话的转喻性。即它是在自己创造的想象领域中,指代着另一个更为广阔的实体世界,并因而成为隐喻现实世界的基础和先导。因此,对于好莱坞来说,尽管直到20世纪末,奇幻片还经常被制片人们看做只是一种可有可无的“弃儿”类型,但它始终为关于美国和西方社会的白人神话建立着成功的转喻。

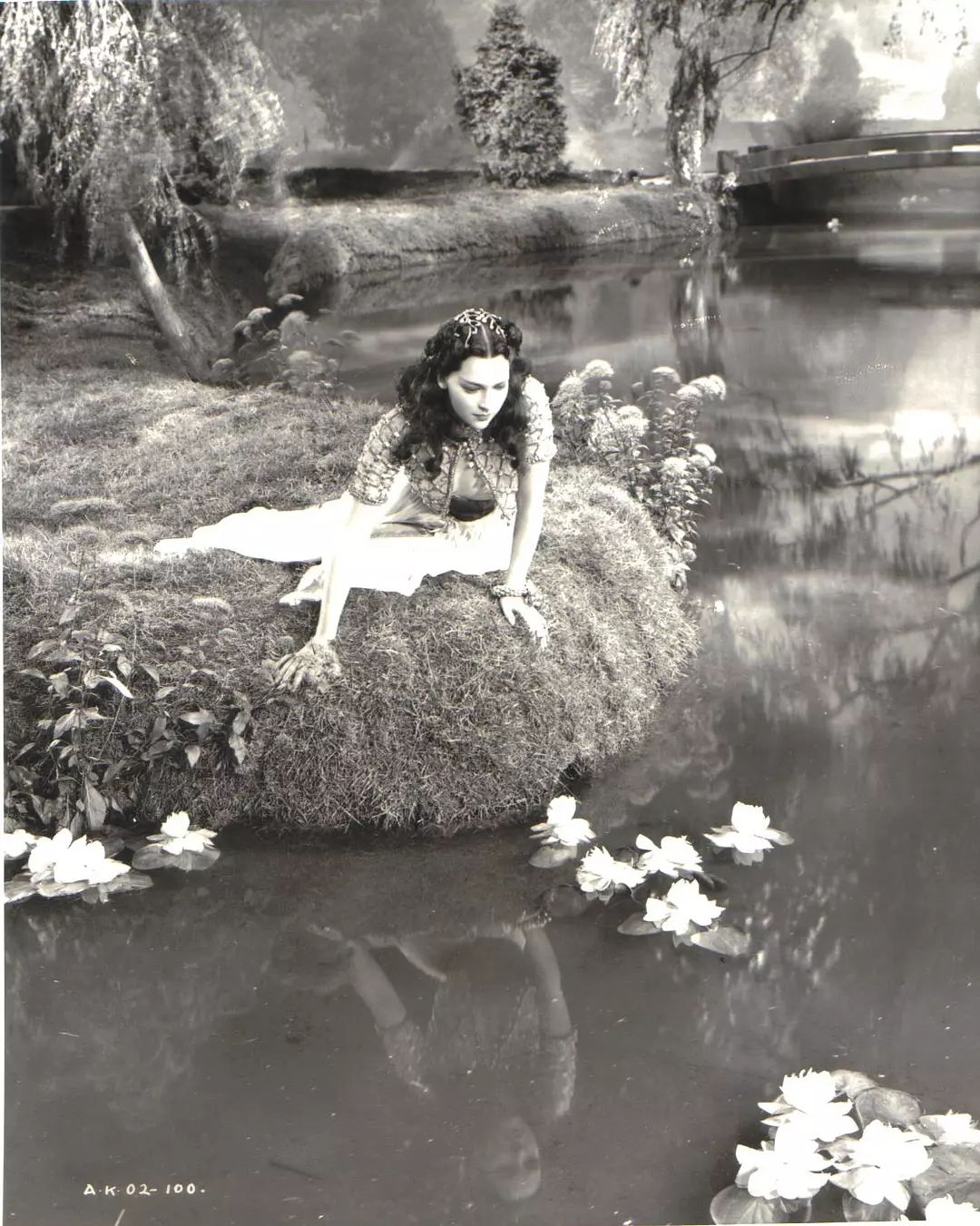

《巴格达窃贼》

好莱坞奇幻片的问世,同样以欧洲大陆早期的类型创建为背景。梅里埃的电影特技和科幻故事,以及魔术式的灰姑娘神话,英国的《烟囱里的男人》,特别是早期北欧电影中的《幽灵马车》《巫师》等,都是这一类型最初的萌芽。而早期德国的奇幻片则混杂了表现主义和来自民间的巫术式传说,成为这一类型的经典样式。

奠定了美国电影大厦根基的格里菲斯可以说最早建立了美国电影中的“创世神话”。无论是《一个国家的诞生》中的白人种族意识,还是翌年《党同伐异》用基督教的爱对种族主义和种族鉴别的对冲,以及其学生托马斯·英斯其后的《文明》中张扬的基督主义之爱,都奠定了好莱坞电影白人和基督主义的主流意识形态。这种白人盎格鲁-撒克逊新教徒(WASP)的核心价值观,为美国这个由来自不同国家和宗教背景的移民组成的国家建构了共同的文化、民族想象以及国家认同,这一目标也成为后来崛起的好莱坞电影主导性的方向。

不过,作为类型的好莱坞奇幻片的建立,要明显晚于完全基于美国叙事的西部片、强盗片等类型。显然,历史积淀单薄的新美利坚民族并没有其母体文化—欧洲那些丰富的神话和英雄传说,也没有继承那些欧洲大陆古老的民间神明,因而亦不具备奇幻片的类型基因。为数不多的早期美国奇幻片起始于好莱坞电影作为大众文化崛起的20世纪20年代。这个被称为“新文化”的资本主义消费文化时代席卷了从欧洲大陆到刚刚跃居世界经济首位的美国,并构成了狂热奔向物质享受的美国“咆哮的20年代”。都市的兴起、爵士乐的流行、夜总会和酒吧、女性的蘑菇头,以及汽车、无线电等新兴技术的成果确立了北美大陆时尚的生活方式,也出现了引领这一方式的“新文化电影”。其中最具代表性的,就是以道格拉斯·范朋克及玛丽·碧克馥等大众明星为观众创造的一批纯娱乐性的电影。它们以突破格里菲斯时代所依据的维多利亚时代的道德观念为标志,创造了充满个性和活力的美国新人形象。其中,1924年范朋克主演的《巴格达窃贼》可以说是好莱坞第一部经典性的奇幻片,也为美国建立了第一个奇幻片中的异族想象。它以反道德的自由大盗式的“英雄”巴格达窃贼为主人公,与几个来自东方的神秘和邪恶的王子巧妙周旋,从巨大的东方城堡中“窃走”了公主的爱情。他并不同于欧洲神话英雄以登上或继承王位为目标,亦并不追求骑士式的荣誉,而是借助魔幻般的飞毯,把公主带向不知所终的国度。这种偷窃式的资本主义模式,打破了维多利亚时代的道德和权威规范,而指向美国的“新白人”对世界的个人主义征服。同时,总是赤裸着上身的范朋克的性感形象,也满足着新文化崛起中美国观众——特别是女性观众的认同。

《巴格达窃贼》

奇幻片中的美国白人主体群落想象的建立是在通过对“他者”的参照中不断被确认的。

好莱坞的具体叙事策略即是将两者的核心概念抽象为具体的文明与野蛮

,基督教信仰和原始信仰,以及资本主义父权和原始的他者等一系列二元对立的元素,并在后者对前者威胁中,确立对自我主体的认同。在此基础上,20世纪20~30年代的好莱坞推出了自己最早的“怪兽片”。其中,第一部怪兽片《消失的世界》(1925)直接建立了文明世界的伦敦与遥远的亚马逊高原的对立。由几个科学家和记者组成的探险队来到亚马逊高原,把一头巨大的史前恐龙带回到文明世界。当聚集在伦敦的人们准备一睹这一原始时代的巨型动物时,恐龙却挣脱了牢笼,在伦敦街头引发了巨大的恐慌,直到压垮了伦敦大桥,落入水中。这一意外的结局实际上已经将文明世界与原始力量做了明确的切割。而这一“怪兽”形象在1933年好莱坞经典电影《金刚》中建立了更加丰富的多重意指。“金刚”作为美国反馈着经济大萧条时代的恐怖影像,直接与刚刚经历了这段黑色时光的美国公众的集体无意识相对应。连接金刚和美国世界的,是在大萧条中失业的女主人公——安。

因此,她愿意接受任何工作,从而成为金刚的诱惑者。但是,金刚之于安并不仅仅是野兽和美女的关系。充满野性和未开化的大猩猩及其对白人女性强烈的渴望,显然代表着美国白人心目中的某种充满威胁的黑色种族。它在此时的到来也并非偶然——从20世纪20年代中期到30年代,美国哈莱姆居住区聚集了越来越多的黑人,而由此出现的哈莱姆黑人文艺复兴运动更被标志为美国黑人意识的觉醒。这一点在成为20年代美国消费热潮中新文化标志性符号的爵士乐的兴盛中也可以得到印证。刚刚经历了大萧条冲击的美国白人种族对于叠加的黑人群体的崛起显然充满恐怖和忧虑。因而,影片自然把这种种族的恐惧和美国的资本主义危机混合在一起。影片的故事线索是一个剧组以观察其它社会的生活形式为目标,去拍摄荒岛上土著的秘密仪式。他们捕获了金刚,用船把金刚送往纽约的行程明显复制了贩卖黑奴的历史场景。而最终大猩猩对女主角安的追逐如同《一个国家的诞生》中黑人解放者欲占有白人女孩芙劳拉的场景,直接威胁着整个白人世界。当金刚最终爬上刚刚落成的帝国大厦(1931年)的尖顶时,它显然象征了这一怪兽对白人世界的攻占。与此相关的行为则是人们在广场上展出金刚的场景。它是对此前纽约展示畸形人场景的复演。这种资本主义的经济行为使纽约成为受害者,而这一复合型的的隐喻成功地转喻了整个资本主义的白人世界与黑人之间的种族和经济关系。虽然片中被“美女”杀死的“野兽”金刚同样引起着观众的同情,但影片中所有铸成这一错误的人和文明的都市都必然得到保护,金刚则是唯一应该被清除的对象。

怪兽与文明世界的冲突构成了好莱坞奇幻片中经久不衰的主题。

20世纪40年代的怪兽片《大力乔杨》再一次向美国公众展示了这一异类的威胁。影片讲述了一个在非洲农场长大的白人女孩和一只大猩猩的遭遇。她们被带到洛杉矶,在好莱坞的动物园中为观众表演。尽管影片的基调更加温和,不但让白人女孩成为大猩猩的保护者,也再次强调了傲慢的白人对大猩猩的侮辱和伤害,还让黑猩猩乔最后救出了火灾中的孩子。但女孩最终带着乔回到农场,它印证了人们意识中种族冲突的无法调和,如同在《金刚》中一样,威胁最终只能被“清除”了。

《金刚》

20世纪三四十年代,黄金时期的好莱坞奇幻片变得更加温和,且充满了理想主义色彩。奇幻片中另一类型——童话电影开始出现。虽然如《白雪公主和七个小矮人》《匹诺曹奇遇记》等来自欧洲故事的迪士尼动画依然以矮人、小人国等折射着种族意识,但这时期一批经典的好莱坞奇幻片则聚焦于白人的信念。

在这一主流的童话和神话式的想象中,异族的存在实质上是普遍缺席的。

这使它们构成了奇幻片的“纯白人社区”。

1937年卡普拉和1939年塞尔兹尼克的两部影响巨大的奇幻片《消失的地平线》和《绿野仙踪》,构成了充满纯洁梦幻的白人童话。在《消失的地平线》中,卡普拉根据原著的故事,借几个西方主人公被失事的飞机意外带到遥远的东方之地香格里拉,描绘了那里充满了和平、幸福和美德的人,以及远离战争、灾难和现代生活的世外桃源。不过,这个幸福的国度并非真正的东方的或西藏的。山谷中的大喇嘛寺是它的精神中心,而执掌在这里的大喇嘛则是来自欧洲的传教士,飞机被劫持的原因正是他希望影片的主人公之一英国外交官康威能来这里接替他的职位。显而易见,这里的世外挑源是属于西方白人种族的,因此,它才让最后被迫离开的康威格外感伤。它象征的是白人将永远失去的一块东方纯净的乐园。而在《绿野仙踪》中,女主人公多萝茜也一直渴望逃离她在堪萨斯沉闷的家。于是,她在一场突如其来的龙卷风中被带到了神奇的奥兹国。在那里,她遇到了她的三个小伙伴,稻草人、锡皮人和狮子。虽然当年有评论者曾认为它们分别代表了美国南方的农民、北方的新产业工人和政治家,但同时,

这三个“人物”以及两个女巫又都是多萝茜现实生活中身边人物在梦中的形象

。影片以纯洁、善良的多萝茜作为整个美国的代表,通过她和小伙伴们一起战胜了坏女巫和翡翠城里冒险家的骗子,完成了主人公们在寻梦中成长的主题。三个小伙伴在自己身上分别找回了失去的心灵、头脑和勇气,多萝茜也借助梦境回到了自己的家中。“哪里也没有家里好”,表明了梦中的奥兹国和翡翠城不过是她梦想中充满欺骗性的美好异乡,多萝茜对自己家园的肯定,也转喻了美国对自我家园的认同。

《34街的奇迹》

20世纪40年代两部同样重要的奇幻片则以基督教的神性赋予了现实中白人善良的美德和英雄般的神话性。1946年,卡普拉著名的圣诞电影《美妙人生》描写了小镇上的白人青年放弃自己的远大前程,帮助那些普通人战胜唯利是图的资本主义力量的神奇故事。影片虽然退回到民粹式的幻想,但它同时也以神话学家坎贝尔所归纳的每一次挫折后都收获爱情或奖励的回报式的经典神话结构,赋予了主人公以神话的历程。主人公在每一次受挫后,接下来的场景都是他在生活中收获爱情的进程,一直到他和心上人的结婚仪式。最终,他甚至让那位帮助他的准天使获得了梦寐以求的翅膀,成为天堂世界的建筑者。因此,它不只是关于基督信仰的,更是关于一位有着基督信仰的白人的英雄神话。他们从“次要的‘果’的世界舞台退出……来到‘因’的心灵地带”,因自己的善良和信仰获得了天使的帮助,从而“获得未被扭曲的直接体验并实现荣格所说的‘原型意象’的同化。”【2】另一部于翌年上映的圣诞电影《34街的奇迹》则把背景放在了纽约繁华的商业街第七大道。影片的神话性是让片中从注重商业利益的百货店老板,到坚信理性和不相信、也不让女儿相信宗教神话的单身女主管,最终都接受了圣诞老人就在自己身边的奇迹。而“扮演”圣诞老人的克林格(他的名字正好与圣诞老人相同)更是最终通过严谨的美国宪法神奇地证明了自己就是圣诞老人。这一奇迹般的结尾以一种神话的逻辑确认了宗教神话被毫无疑问地赋予了现实中的白人,将商业大道上对所有阶层的人都充满善良美德的白人老人转喻为宗教中的神祇。

实际上,20世纪40年代的信仰故事可以看做是宗教神话对于社区白人的一次赋权。正如白人基督主义所相信的那样,他们因虔诚的信仰而成为上帝的选民,并因此拥有善良的天性和应有的财富,甚至成为天选的世界拯救者。50年代,好莱坞奇幻片在冷战思维中以外星人入侵和飞向外太空的新殖民主义为线索,孕育了新一代科幻片的崛起。在前者中,种族的潜意识扩展到了所有的非地球的异星族类,各种外星人如豆荚人、海底魔怪等外来的入侵者威胁着以美国为标志的文明世界的和平。而在飞向外太空题材的影片中,如《猩球的崛起》则以外星世界的的方式,再次暗示了人类被猿人奴役的景象。

《猩球的崛起》

20世纪60年代,年轻一代的美国总统肯尼迪上任伊始提出的“开拓新疆土”的国家战略,使得科幻电影在其后的新好莱坞导演手中成为主流类型。如同当年美国崛起中开发西部一样,当西部边疆消失之后,开拓新疆土指向的是走向外太空的又一次殖民之路。这使得好莱坞科幻电影中对外太空世界的想象不再仅仅是恐惧和焦虑,而展示出对新空域争夺的幻想。卢卡斯1977年的新好莱坞的的开山之作《星球大战:新希望》,开启了一个好莱坞电影的新时代。它不仅以重启的幻想感召着了年轻一代的观众,而且把奇幻片聚焦于为美国“新大陆”的太空之战。这部太空幻想式的电影,仍然以坎贝尔的《神话学》为指引,利用英雄神话原型,描写了太空世界星球间的正邪对立,在冷战的背景下,其英雄神话的的模式和寻找原力的主题暗示了白人美国天赋英雄的地位,更转喻着东西方两个政治种族在外太空世界的对立。80年代的奇幻片,也见证了好莱坞电影中新白人重新站起来,同时又作为西方民族新的受难者形象的确立。与卢卡斯同时代的斯皮尔伯格的《夺宝奇兵》系列中的琼斯博士,代表了经历了越战创伤后新白人英雄的重新崛起,同时,在以越南为代表的东南亚国家获得民族独立后,二战以来的民族独立的勃兴再次使西方世界的中心主义感受到了威胁。实际上,80年代的琼斯博士也是被白人中心的欧洲神话传说所赋权的。他如同亚瑟王的圆桌骑士中追寻圣杯的英雄,自由往来于第三世界(东南亚),与各种邪恶缠斗,追踪着西方基督文明中的圣物。同样被赋权的还有70年代末登上银幕的《超人》系列。

他以神奇的力量和纯净的道德,面对充满犯罪的社会守护着白人社区的安宁。

超人本来的身份是为逃避迫害而来自外太空的氪星幼年儿童。这一移民身份既有着北美大陆新教徒同样的血统,也意味着这个地球上普通的报社记者获得着来自地球之外的天选身份。60年代也曾登上好莱坞银幕的《蝙蝠侠》也终于以蒂姆·伯顿的《蝙蝠侠》系列异军突起,开启了现代好莱坞银幕上蔚为壮观的超级英雄电影系列。其中《蝙蝠侠》中的超级英雄主人公韦布斯自小父母被高谭市邪恶的犯罪分子杀害,这使他成为80年代好莱坞电影中新白人受难者的典型(从蝙蝠侠的续集来看,这些犯罪者实为贫穷的移民)。而同样为白人“受难者”的蜘蛛侠(他为蜘蛛的毒刺所伤),则以社区里毫无亮色的高中生形象代表了普通中下层的白人民众。其后扩展到地球外世界的《银河护卫队》和《复仇者联盟》中的超级英雄群体,则以完美的体态和具有超凡神力的形象成为美国版的希腊英雄般的神祇。

《超人》

20世纪八九十年代,与新好莱坞以来充满对新白人和种族意识主流表达仿佛背道而驰的,是20世纪后期出现的“新纪元运动”(也称新神话主义)所带来的另一股奇幻片的浪潮。这一混合了神秘主义、东方宗教、各种灵异和巫师思想的思潮,宣称属于基督文明的双鱼座时代已经结束,人类将开启新时代。它以反基督教文明、反叛西方资本主义和现代性生活为旗帜,要求回归和复兴神话、巫术、魔幻、童话等原始主义的幻想世界。它在好莱坞银幕上召唤出如《黑水晶》等一批充满神秘、魔幻色彩或早期神话传奇式的新奇幻片。不过,它并没有动摇西方中心的奇幻片基础。如《野蛮人柯南》《诸神之战》《公主新娘》等影片仍然以《夺宝奇兵》的“原型”——欧洲剑侠和霸道小说为起点。其中《公主新娘》中,保护和追求公主的男孩以海盗的身份回归,模写着具有早期北欧白人神话和美国范朋克《黑海盗》式电影的范本。而《野蛮人柯南》在对剑侠英雄柯南的描写中竟然加入了耶稣被钉上十字架和死而复活的事迹,显示出其杂糅各种历史传奇和宗教神话的基因,成为后现代转喻性文化修辞下混杂式的幻想。

80年代,表现新白人故事的奇幻片也以一种立足于人文主义的方式描写着现实生活中的奇迹。

其内容从表现爱情伤感的《佩姬休出嫁》,到寻回父辈梦想的《梦幻之地》,从寻找精神世界圣杯的《渔王》,到颂扬超现实智慧的《阿甘正传》。其中引人瞩目的是表现两个白人青年生死爱情的《人鬼情未了》。其中,由黑人女演员乌比·戈德堡扮演的灵媒奥塔虽然以完全正面的形象出现,但其异灵的角色也向我们展示出黑人形象的真实地位。

20世纪末的新纪元运动掀起的反理性的神秘主义和新神话主义,以反叛现代性及其基础——西方基督文明及资本主义生活方式终于在以市场为导向的好莱坞获得了强大的回应。新世纪伊始,好莱坞接连推出的“新神话电影”以其票房奇迹震撼了世界影坛。《指环王》《哈利·波特》系列轮番上映,紧随其后的则是《加勒比海盗》《纳尼亚传奇》等。它们

以超越人类日常生活的魔幻世界展示了原始幻想的回归

。这一魔幻景象不仅是好莱坞电影数字技术的成果,其背后凸显的是后工业时代的文化语境,以及9·11之后美国社会强烈的焦虑感。

《加勒比海盗》

美国学者约翰·卡洛尔在其《西方文化的衰落》一书中,梳理了从伊拉斯谟直到克尔凯郭尔、尼采等思想家们所追寻的人类理念,描绘了从文艺复兴到9·11之日西方人文主义五百年理想最终的失败。“我们生活在人文主义五百年来伟大时代的废墟上,残垣断壁在我们周遭森然挺立。”【3】在这一人文主义的历史进程中,人类“以耶稣为典范,取代了上帝”,【4】“它将人类个体推向了宇宙的中心,代替了所有的超自然力、圣灵以及神”【5】。然而,人文主义如同被它替代的基督教文化一样,都没能回答我们从哪里来,生存的意义以及我们会走向哪里这三个“人类的核心问题”【6】。曾经继承了神的傲慢的人类及其人文主义理想不得不面对着如今世界的保守主义复兴。然而,已经被人文主义取代的西方基督教文化显然也无法满血复活。事实上,自基督教占据了西方文明主流地位以来,一直试图剿灭如巫术、异灵等原始的文明和宗教,而这一民间文明却从来没有被消灭过。无论是《指环王》中所打造的人类尚未进入主导地位的第三纪的中土世界,还是《哈利·波特》中从国王十字车站九又四分之三站台进入的霍格沃兹魔法世界,或是《纳尼亚传奇》衣橱背后的纳尼亚王国,以及《加勒比海盗》中充满诅咒和精灵的大海,历时性的前文明和共时性的“异族”文明,便成为后工业时代好莱坞奇幻片所打造的非理性的世界。而

这些架空或被各种魔咒所主导的世界显然有着神话电影的元叙事特征,即利奥塔意义上的关于真理、存在本源的宏大叙事。

这一宏大叙事是转喻的,它不仅表现了影片中未成年英雄们所经历的召唤—磨难—成长—拯救这一从平民到英雄的成长历程,更在观众的想象中询唤着推翻人文主义和基督教理性世界的人类神话重构。或如克尔凯郭尔所言:“原始宗教的神圣精神是纯粹和直接的,它像宇宙的华盖,荫庇万物。人性沐浴在神性里。这是孩子的世界……”在这个世界里,我们看到的是一种简单的父权:“父亲一拍巴掌,事情就完了,孩子又活蹦乱跳地跑去玩耍。”【7】而在基督教的世界中,则需要人类经历从外在到内在的信仰,从建立赎罪感到自我救赎而遭受着严格的父权胁制。当年的批评者斯汀普森即曾指责托尔金说:“他宣扬历史的作品,在成年人眼里不过就是……对现代性绝望摘要”【8】。

不过,在新世纪的神话电影中,西方种族意识的理性大厦并没有轰然倒塌。除《加勒比海盗》外,上述其它三部奇幻系列电影的背景都是以欧洲为中心的(《加勒比海盗》也经常回述到英国),作为人类史前“创世神话”的《指环王》融合了北欧、凯尔特人等神话的传说——其中凯尔特人被指很可能就是亚瑟王和圆桌骑士传说背后真正的历史种族。而具有超能量的魔戒则来自从《尼伯龙根之歌》到挪威神话等多部欧洲神话中的神戒。在《指环王》中,虽然建立了多民族共同护戒的英雄历程,但作为护戒团队核心的霍比特人所居住的夏尔,则以明显的苏格兰风情而凸显着其西方文明世界的身份。霍比特人是聪明、善良的,也是中土世界唯一有着自己书写历史的种族(萨尔博所写的霍比特人的历史)。同时,在护戒团队吵闹的族群分裂中,以弗罗多为代表的霍比特人则作为领袖一直努力维护着团队精神。而《纳尼亚传奇》则以二战时的英国为背景,被四个白人小主人公拯救的纳尼亚王国中的土著居民则被赋予了半人羊、马人等未进化完成的动物形象,或干脆是海豚,老鼠等动物。在另一部新世纪的奇幻大片《加勒比海盗》中,迷人的杰克船长虽然有着南美的背景,但其设定则有着明显的白人种族的特征,除了其继承了海盗/剑侠的早期欧洲游侠身份和当年范朋克扮演的《黑海盗》中主人公欢快幽默的性格外,同时还有着作为现代文化标志的摇滚明星的魅影,不仅贴紧时代感,也隐含了当代白人英雄的隐喻。

《哈利·波特》

种族意识的构架在当代西方的叙事中其实是无法消除的。

《哈利·波特》的作者罗琳是旗帜鲜明的反种族歧视者。她表示:“我以魔法世界暗喻种族歧视,这是本片的重点之一。”如果我们把影片中的魔法世界看做是优于现实中的“麻瓜人类”世界的话,作为有着人类和魔法世界巫师后代双重血统的哈利·波特确实代表了弱小的种族,加之有着亚裔血统的赫敏和高贵血统的罗恩与他共同组成的英雄团队,足以代表了一种反种族的隐喻。不过他们所对抗的黑魔法势力的代表伏地魔们的战斗显然只是对于现实世界中白人对抗法西斯和希特勒式的邪恶力量的一种隐喻。而放大到与魔法世界相接的整个人类世界来看,影片中霍格沃兹魔法世界整个族群把就生活在他们身边的而只是没有法术的人类歧视性地称为“泥巴种”,则显然是一种公然的种族歧视的投影。而在《哈利·波特》之后罗琳推出的另一部全新的魔法电影《神奇的动物在哪里》中,伦敦魔法学校的纽特来到了纽约哈莱姆地区(黑人聚集区),其时间的设定为1926年。但影片中除了一位黑人妇女及黑人男孩克雷登斯外,其主人公几乎全部来自白人世界。在谈到这一明显的“非历史性”时,美国文化学者泽巴·布雷评论道:“其时正值哈莱姆黑人文艺复兴时代和爵士乐的高峰时刻,但其明星阵容却是毫无疑问的白人。好莱坞所谓的“多样性”一直是时髦和热门的主题,但是‘幻想的野兽’的纯洁对于奇幻片和科幻片而言,一直是一个标示性的问题。它们一直是现实中种族主义的隐喻,他们清除了非白人。”