第九届北京国际电影节(简称“北影节”)已于昨天晚上在京闭幕。

每个电影节都有自己的不足,也各有特点。但除了审美不过关的海报和影迷的朋友圈晒的“抢票”和看电影打卡的照片,北影节还有其他特点吗?

这幅连“抠图”都没有做好的官方海报发布后,网络上对于海报设计的吐槽和审美的讨论不绝如缕。同时,这张海报也成了北影节的“流量担当”。

实用主义教育培养下的审美缺失

“审美烂”当然不能只让海报的设计者一个人背锅,所以,到底是掌握审美决定权和话语权的人烂?还是被代表审美的人烂?谁能为审美负责?

美术、音乐课前,班主任走进教室里:“同学们,这节课改为自习课,大家写作业吧。”这样的情景,大概是每个80、90后在学生年代都经历过的。从老师到家长,都觉得美术、音乐对高考竞争没有什么用处,于是,这些只能沦为少数人的活动。

被大部分老师和家长忽略的,也绝对不仅仅是美术、音乐课。前段时间,我和同事讨论起高中母校关于“仪容仪表”的规定:男生必须留寸头,女生发不过肩、不能遮眼睛。于是蓝白校服和“蘑菇头”早已成了我们学校的一道风景线。

法国诗人波德莱尔在《烟火》中批评比利时的实用主义教育造成了“

对美的仇恨……对诗歌的仇恨,教育只为了培养工程师和银行家

”。审美要从娃娃抓起,然而我们现在的生活既难以从容不迫,也不再把审美当做普遍的教养。因为从学校到家长,都觉得这对高考竞争没什么用处。

审美有什么用?

高考能加分吗?

他们的“实用主义”主导的思想认为:“爱美的孩子一定学习不好”“除了考试要考的主科,学校根本没有设置其他科目的必要。”“哎,美术、音乐课好像不应该改成自习课,做一节英语听力是不是更划算?”

梁文道在理想国的节目《八分》中,对北影节海报的分析鞭辟入里,他说:在这件事中,更有意思的是,北影节官方公众号居然煞有介事地发表了一篇海报说明。堆砌的华而不实的辞藻,唯独没有回复“丑”的质疑,却处处强调“丑”的正确性。什么时候正确能够代替“美”了?

审美败落,从宣扬丑开始。

不过,按照北影节官方对其海报的解释,我们或许将蓝白相间的校服理解成“蓝天白云”“环保”的意思?

其实,蓝白校服和“蘑菇头”所代表的实用主义不一定就是“烂审美”和丑。

这件事最可惜的地方在于,在本来最应该给予孩子审美教育的青春年华,我们教给孩子们的只是简单、片面的实用主义。

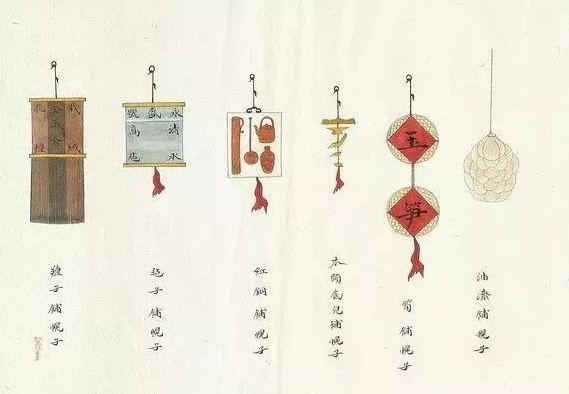

我们也不是没有审美,例如,100年前的北京的街头招牌是这样的:

唐代陆龟蒙《和初冬偶作》:

“小垆低幌还遮掩,酒滴灰香似去年。

”

而现在, “番茄炒蛋”式配色的街头招牌是什么意思?

番茄炒蛋好吃,但是街头的广告牌统一的“番茄炒蛋”配色并不好看。

也不知是谁为宋代的佛像着了“彩妆”,这色彩的饱和度真的很像上个世纪90年代的花棉被。

经典影视作品翻拍不断,但好像再也没有出现一瞥惊鸿的经典角色。暂且不谈剧本,既不适合剧情又奇怪的滤镜和既不符合人物性格又千篇一律的眉毛,明显不是大多数观众想要看的。

观察开卷提供的每月图书销售排行榜,我们不难发现,畅销榜上新书、新作家寥寥无几,虚构类图书尤甚:上榜图书总不过是那几本老书,而且大多数情况都是同一作家的不同作品。能上月榜的新书真的是罕见现象。

当下,好作家、好作品越来越少。如果让你列举2018年现象级原创畅销书,你又能想到什么呢?艺术来源于生活但高于生活,艺术是对生活的审美。当只强调片面的实用主义,艺术又缘何而来?

再翻开《新中国美术图史》,1949年后远不如现在富裕、发达的三十年里,曾有很多杰出作品。而到了1992年,社会主义美学开始出现了断层,

中国人在扬弃自身传统的同时,对外来文化的了解并不深入,表现在审美的创造力上,便产生了肤浅的塑料美学

。

一些人总将一些连词语不通顺的伪文言的歌词称赞为“太美了”(点名批评“翻手为云覆手为雨”这句不知所谓的“古风歌词”)。这些堆砌起来的“文言”辞藻只是破碎的元素,说这是中国风,真让人觉得不舒服。

当然,我们也并不是完全丧失了对美的感知,也不是不知道它的重要性。不然,也不会频繁出现对“直男审美”“爸妈审美”“甲方审美”“土豪审美”的吐槽了。这种取笑和吐槽逐渐将审美问题转变成了“品味”问题。

比如听歌的“鄙视链”:听李宗盛的觉得比听陈奕迅的高级,听陈奕迅的觉得比听周杰伦的高级,而最近出道的歌手的粉丝又有哪个敢说一句周杰伦的歌的坏话呢?

每个人都有“黄金时代情节”。在电影《午夜巴黎》中有这样一段话:

如果你想留在这里,那这里就成了你的现在,然后过不了多久,你就开始想象另一个时代。

你的现在的上一个时代才是你的“黄金时代”。

就像高晓松所说的,“不能由上一代人规定下一代人的审美标准,一代人有一代人的审美标准。每一代人自会建立起审美体系,我们不需要替人家担心。”

只是,这种审美鄙视链让审美批评更有存在的必要。

审美没有对错,但它需要标准。

在多元化语境中,万花筒一般的世界,我们看上去拥有无比丰富的东西,但不知道如何分辨其美丑好坏。人对审美的感受往往只凭自身的主管判断,而缺乏一套客观的标准。

让真正的文化精英掌握一定的话语权,才能建立合理的审美标准。

漫不经心的“空壳艺术”只能是笑话

北影节举办了九届却依然没有什么值得夸赞的原因,

除了审美水平一直很“稳定”的海报设计,还有就是整个北京国际电影节洋溢着的漫不经心的感觉。

漫不经心其一·用意不明的海报

作为整个活动的“门面”,

海报不只是装饰物,它更多的展现的是活动的主题内涵和文化态度。

那么

请问,大家从这张由星空、没有抠清楚的大树、奖杯和几个大字组成的海报中看出了什么内涵?或者大家体会到主办方给出的海报解释——“天人合一,美美与共”了吗?

2019年上海国际电影节海报

与北影节正好相反,稍早公开的2019年上海国际电影节海报就成功收获了大众的“彩虹屁”。其海报主题为“

创生万象,幕后为王

”,设计师黄海表示,灵感来源于上海美术电影制片厂出品的影片《大闹天宫》。海报中,两只小猴子拿着红缨枪将水帘徐徐拉开,既暗指即将拉开帷幕的电影节,又表达了对电影幕后工作者的敬意。数字“22”则巧妙地化成了孙悟空的紧箍咒,同样也代表着上海国际电影节最高奖“金爵奖”的奖杯的形状。

@设计师黄海,快进来挨夸!

其实,一张海报而已,可大可小。但优秀的品牌并不是天生幸运,而是对每一件事情都严格要求。不是没抠好的图用羽化敷衍了事,更不是如此不及格的海报审美。不然你看,仅仅一张海报,就愣是把我国文化中心“北京”的脸面丢了个精光。

漫不经心其二·走量不走心的宣传

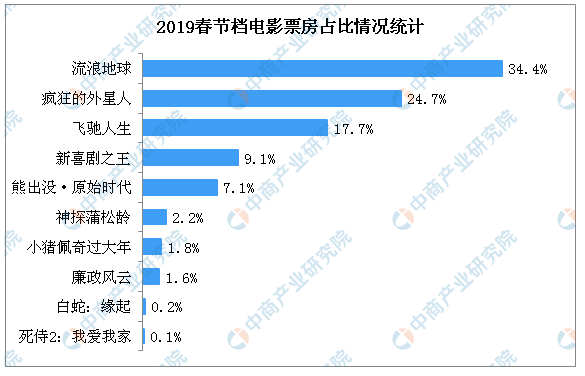

近几年,几乎所有只打着“流量”旗号的电影、电视剧都“扑街”了(“流量明星”沈腾等除外),就算是粉丝“刷榜”也拯救不了豆瓣评分,更拯救不了口碑和票房。在今年春节档的“神仙打架”中即可见一斑。用纯粹的粉丝经济“糊弄”观众早就不好使了。