看多了国产手机的发布会,发现前后有两个套路。

以前是争着给用户洗脑,甩词、跑分、拼参数,各种不明觉厉,巅峰之作是当年小米的奥氏体304钢,后来大家嫌麻烦,干脆都叫“很吓人的技术”了;

最近几年,市场从增量变存量,KO友商是第一要务,拍照功能成了重头戏,样张硬照满天飞,从美颜到整容,从星空到银河,撕得不亦乐乎,只有一件事出奇的相似。

就是镜头里的人!

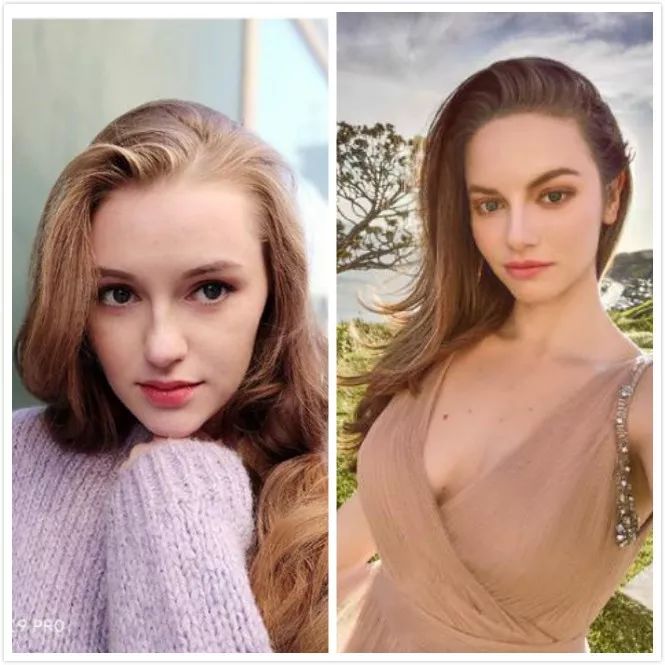

人像样张是新机晒照的最高潮,不管是国人自豪的华为还是被讥为低价误国的小米,也不管新机的价格定位和目标客群,出镜率最高的是一水的金发碧眼大长腿,快手、抖音上颇受欢迎的国产小姐姐反而没多少露脸机会,哪怕敏感时刻发布的华为P30或是小米的CC9 pro,亦不例外。

为什么?

最简单的解释最不动脑子。

有人觉得这就是“白人崇拜”,西方人称之为“白猴子表演”,基本上洗脚城、KTV开张,都喜欢拉来西装革履的白人站台,这经常被理解为某些人潜意识里的自卑。

2016年丹麦有部纪录片叫做《Dream Empire》,探讨过这一现象,“不管什么楼盘,只要老外往那儿一站,那就变了,就不是某个偏远山区房地产修的房子,那就是未来国际化的城市”,这种指摘貌似有道理,但你总不至于怀疑华为也有这种情结吧?

所以又有严谨派出来科普,说这是成本使然。

因为来自东欧的白人模特“物美价廉”,比很多国内模特更有性价比,我相信某宝店主一定对此深有体会,这也是卖家秀比买家秀高大上的原因之一,但同样不适用于华米OV,因为后者的营销预算动辄数以亿计,模特花销几可忽略不计,华为当年也请过Karlie Kloss和Sean O’pry这种一线超模,没人觉得是什么惊天动地的事情。

于是就轮到技术派登场了,他们会给你安利两个概念。

第一是头身比。

头高是身高的八分之一,被认为是最美人体比例,这是公元前四世纪希腊雕塑家Lisippos的理论,欧美大多是8头身,亚洲基本是7头身,这个论断是否科学,我非专业人士,无从置喙。

但“头小脸小”确实会有更好的视觉观感,张艺谋也说过挑选“谋女郎”的标准,除了眼睛和神态要有时代感,可量化的就是“小脸耐拍”,典型的如章子怡和周冬雨,巩俐可说是“谋女郎”审美体系尚未定型的产物。

第二是立体感。

“高鼻深目出颜值“是真理,也是大多数专业摄影师认同的,欧美人五官立体,亚洲人面部轮廓相对扁平,迪丽热巴、古力娜扎受热捧与此有关。

有人作过分析,上过维密的中国超模都有高颧骨、大腮帮、厚嘴唇的特征。

所以,如何让五官变得立体是手机美颜的重要方向。

小米8就有智能填充苹果肌的选项,华为P30是通过光影变化在后台暗中处理,OPPO R17支持8项五官精修。

但这种审美发展到脱离用户、脱离产品、脱离市场就有争议了。

手机营销早已国际化,华为发布会开到了巴黎、伦敦、柏林、巴塞罗纳、哥伦比亚波哥大、越南河内、泰国曼谷和马来西亚吉隆坡,小米出现在法国、意大利、德国、日本、印度、巴西,镜头里的人为什么做不到因地制宜?

反而是主打非洲的传音手机入乡随俗,当然他们的任务也比较简单,只要让用户“亮”起来就大功告成了。

去年中国市售手机均价约合362美元,西欧是447美元,北美(仅指美国、加拿大)超过500美元,考虑到国产手机的走量产品并不主打欧美市场,这就更奇怪了。

何况还有一个悖论。

假如软硬件+AI算法能让任何女生秒变“模特脸”,为什么手机厂商还要保持对金发碧眼的偏爱?

早年小米、荣耀的新机发布会上,晒照环节还能见到素颜出镜的普通员工,不是高级脸,也不是国际脸,清新自然,娇俏可爱,为什么不坚持了?

可见,这不是讨好用户的短期营销手段而是一种审慎的战略决策。

其一,可以理解为对用户的心理暗示。

中国品牌都喜欢无限拔高目标客群和应用场景,比如某款8万元的国产轿跑车,广告中俊男美女相携而行,背景完全是香榭丽舍、第五大道、外滩和国贸的风格,车主生活被硬生生描绘为富二代的日常。

汽车论坛也常有“媳妇当车模”的栏目,一水儿的杂志大片,越便宜的车型,“媳妇”的颜值越高,弄得经常有老实人在底下哀叹,“我怎么找不到这样的媳妇?

”

身份认同是一件特别奇怪的事,如果你告诉某人他属于中产阶段,他多半不承认,但你要嘲笑他用的是小米手机,他一定反诘iPhone才是小镇青年专属,知乎上甚至还有一个热门问答,“2019年了,为什么还有人觉得用苹果手机可以撑面子?

”

越便宜的手机功能越多,越廉价的车越喜欢奢华内饰,到处都是完美的脸蛋和充满暗喻的场景,反倒是每年两次的苹果新品发布会,经常出现并不”高级“的面孔,满脸雀斑,一篷乱发,却是青春自信,活力洋溢。

公众审美一向不饶人,去年的全华班电影《别告诉她》让美国人看得津津有味,女主奥卡菲娜(林家珍)却在B站被骂得狗血喷头,加上当年吕燕的遭遇,中国品牌坚守“一白遮白丑”就可以理解了。

其二,对厂商而言也是一种自我暗示。

国产手机的全球化都是以本土市场为基本盘,再攻击新兴市场、成熟市场和高端市场,小米的扩张路径就是以印度为突破口,向拉美、东南亚、俄罗斯、东欧挺进,最后才是大洋洲、西欧、日本和北美,那些样张硬照与其说是刻意迎合目标用户对自身价值的高估,不如说是这些品牌潜意识中的自我认知。