专栏名称: 维舟

| 维舟的观点、评论与文学 |

目录

相关文章推荐

|

有方空间 · 新作︱南川石舍:不寻常的自然 / ... · 昨天 |

|

建E室内设计网 · 审美提升 | Studio Asaï 野兽派的细腻 · 昨天 |

|

gooood谷德设计网 · 南大建筑钟华颖工作室|靖江滨江新城长阳邻里中心 · 2 天前 |

|

gooood谷德设计网 · 华南理工新作|云南思茅一小古城校区 · 3 天前 |

|

有方空间 · 新作|井冈山演艺中心提升改造 / ... · 3 天前 |

推荐文章

|

有方空间 · 新作︱南川石舍:不寻常的自然 / DoDesign度地建筑 昨天 |

|

建E室内设计网 · 审美提升 | Studio Asaï 野兽派的细腻 昨天 |

|

gooood谷德设计网 · 南大建筑钟华颖工作室|靖江滨江新城长阳邻里中心 2 天前 |

|

gooood谷德设计网 · 华南理工新作|云南思茅一小古城校区 3 天前 |

|

有方空间 · 新作|井冈山演艺中心提升改造 / 东南大学建筑学院+东南大学建筑设计研究院有限公司 3 天前 |

|

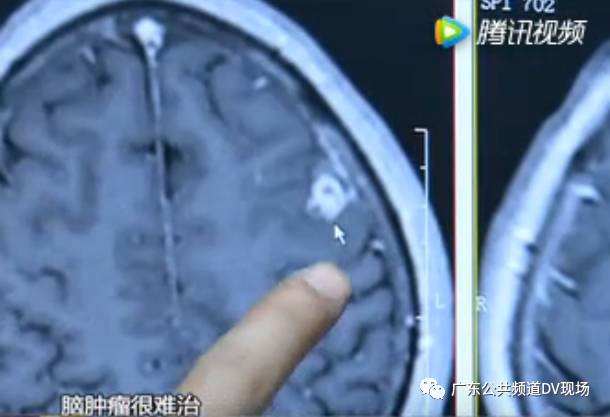

新闻晨报 · 【提醒】女子晕倒抽搐,脑袋里取出9厘米活虫!医生:这种做菜习惯很危险 7 年前 |

|

跟大厨学做菜 · 吃红烧肉的老人为什么健康长寿 7 年前 |

|

招商研究 · 招商宏观研究•谢亚轩/张一平/闫玲/刘亚欣/周岳/林澍:“一带一路”、金融合作与杠杆率 7 年前 |

|

区块链新金融 · 人民日报:比特币催生融资热潮,数字货币短板暴露 7 年前 |

|

新华社 · 食尚 | 没想到吃个蛋还这么讲究,哪种适合你? 7 年前 |