点击上图▲

成为会员

和 40 万人抢先读吴晓波新书

《激荡十年,水大鱼大》

最近几天,小巴的朋友圈被两部电影刷屏:一部是最近刚上映的正能量动画片《寻梦环游记》;一部是在“三种颜色”事件爆发时,被频频提起、批判现实的韩国电影《熔炉》。

小巴和朋友一起找时间把这两部电影看了,确实都是很棒的电影。

末了,大家一番感慨,不管是正能量的还是负能量的,中国,怎么就拍不出这样的好电影呢?

中国没有好电影吗?

中国拍不出好电影,是一种误解

虽然中国国产电影在好莱坞还没有什么收获,但在其他含金量极高的国际电影节上,中国拿到的奖项绝对不少。

比如在戛纳、威尼斯和柏林这欧洲三大电影节上,中国拿到的最佳影片、影帝、影后,都与日本相当,远超韩国。

中国并不是拍不出好的电影,但我们还是会认为中国电影不如好莱坞,也不如韩国、日本、印度,

因为中国电影行业确实无法向市场提供可持续的、成批次出现的、大众喜闻乐见的优秀电影。

好莱坞,光是动画片这一种类型就能满足这一点,比如今年有《寻梦环游记》,去年有《疯狂动物城》,2014年有《超能陆战队》,2013年还有《冰雪奇缘》,每年都有票房、口碑双佳的作品。

韩国,虽然其体量小,但每年也总会涌现出许多出色的电影,尤其是最近这些年,批判现实类型的影片效果特别好。

中国,偶尔也能拍出这样的作品。

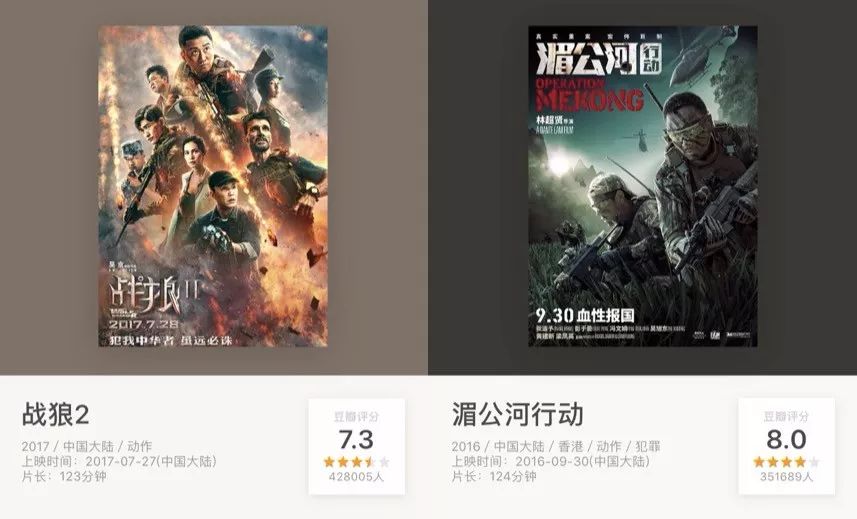

今年的《战狼2》,制作精良,口碑和票房都爆棚了。这一类题材在爱国情怀的加持下收效都不错,比如去年有一部类似题材的电影《湄公河行动》也收获了不错的票房。但是我们不能指望同一种感动持续N年。

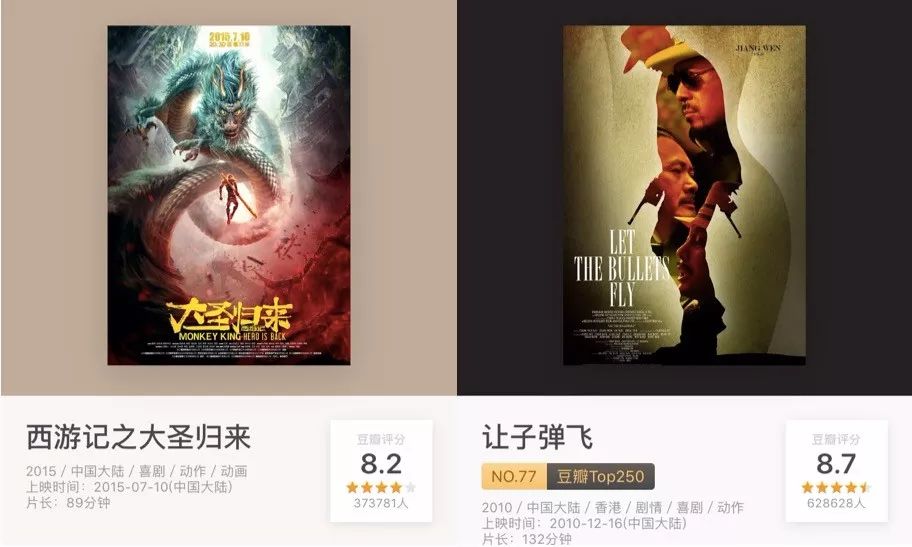

除此之外,最近一部在当年年度电影票房排行榜上位于TOP10,同时豆瓣评分可以达到8分的国产电影,是2015年的动画片《西游记之大圣归来》。再往前,则要数2010年的《让子弹飞》。

注:豆瓣用户对于各种类型电影的评分虽然是存在差异的,其中的某一类型电影存在被高估或低估的情况,但从整体上而言,豆瓣评分还是能够反映观影者对影片的态度。

更多的情况是,票房看上去不错,但口碑却不符预期,以至于我们一走进电影院,总是看到“烂片”当道。

讨论起原因来,不外乎内外两个方面:

①

内部的,中国电影行业本身的发展水平就比较低;

②

外部的,长期被人吐槽的电影审查制度。

内部因素:电影产业发展度低

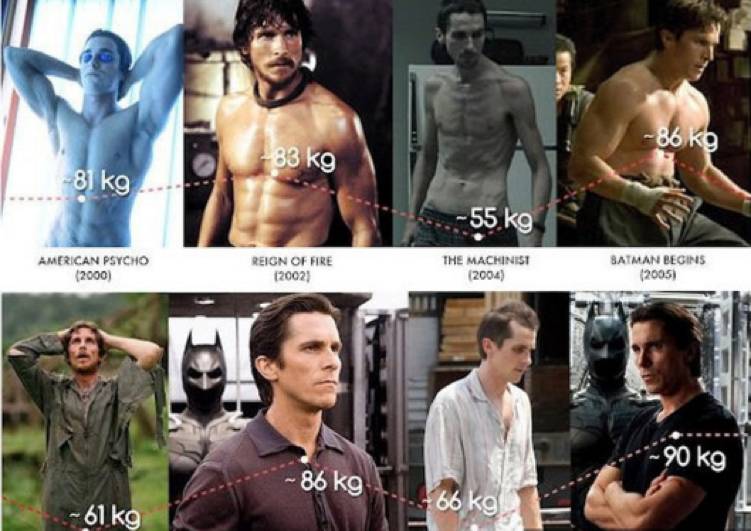

首先背锅的是演员的敬业度,中国演员的敬业度常常被黑。国外演员对体形的管理就常被拿来做对照。

比如印度的阿米尔·汗,他在拍《摔跤吧!爸爸》的角色时,要经历19岁、29岁以及55岁三个年龄节点。年轻的时候是个肌肉男,年老的时候是个胖子。为了拍摄效果,他先疯狂进食,增肥50斤拍完老年版,然后再减肥下来拍年轻时候的状态。

而在好莱坞演员里,也有大名鼎鼎的克里斯蒂安·贝尔,为了拍电影,可以说真正让体重做到收放自如。

不过,敬业度可能只是一个行业发展度的表现,只是一个结果。随着专业度提升和利益分配机制的稳定,这个问题还是相对比较容易解决的。

凭着中国人在其他行业工作的拼命程度,这并不是一个无解的难题。

而近期,因为热门综艺《演员的诞生》中章子怡所坚持的对演员职业的“信念感”也狂刷屏,说明高敬业度的演员也的确越来越被认可。

中国电影更大的问题,还在于专业化人才缺口。

比如中国电影和好莱坞电影制作模式的一大差别在于编剧的专业化程度。

对于中国的电影而言,剧情的发展、请哪个明星、希望这个明星演成什么样,是一体化的工作,由制片人和导演定。编剧的工作,是在这个前提之下,帮助完善的命题作文。

而在好莱坞,编剧是一个系统性工程,一部电影投拍之前,已经有大量的编剧、剧本分析师和剧本医生完成过基础性工作。

某一个编剧写了一个剧本,想卖给某个电影公司,这个公司的剧本分析师看了之后,觉得剧本本身的质量不怎么样,但是故事的idea很棒,那么他们仍然会买下整个剧本,找另外的编剧按照这个idea重写这个剧本。这样一来,编剧这个岗位本身,又发生了裂变,有的编剧只需要负责idea,有的编剧则负责提升故事的合理化程度等等。由于剧本买卖的需求广泛存在,甚至还出现了剧本交易的专业经纪人这个群体。

分工的结果是效率得到提升。

一部电影,每隔几分钟需要出现一个小高潮,每一个小高潮内,在第几分钟应该出现冲突,第几分钟冲突得到解决,冲突的出现和解决怎么做才显得既在意料之外、又在情理之中等等,都是被编剧设计好的。这样的剧本,故事完整性就会得到明显地提升。

中国现在每年要拍七八百部电影,网络电影更是多不胜数,创作量爆棚。但常常出现的情况却是:一部电影成功后,剧组各个环节的负责人,不论编剧、演员、摄影、录音、剪辑等,通通都转行做导演去了。

中国电影业专业化发展时间并不长,市场需求大,专业的人才又常常向导演转行,人才的培养显然不足,最终拉低了电影的质量。

外部因素:审查制度逆向淘汰

行业本身值得吐槽,而外部的问题也很关键,最重要的就是中国电影审查制度。你去问中国电影行业的制片人、导演或编剧,10个里面起码有8个对这套制度有一大堆的苦水要倒。

当然,也有人会说,真正牛的电影,是无惧审查的。你看当年的苏联、现在的伊朗,比我们的审查严格多了,好电影还不是照样有。

话是这么说没错,但是中国电影市场拍大众电影,已经是商业行为,

掣肘太多,免不了出现劣币驱除良币的逆向淘汰结局。

中国电影审查由电影审查委员会负责,该委员会由36人组成,每一部电影拍完后,能不能上映,得他们说了算。委员会成员除了广电总局人员外,还有来自各行各业的专家,尤其是剧情中涉及场景的相关行业。

比如《摔跤吧!爸爸》放在中国拍,首先,审查委员会会送交相关利益方体育总局审查。

电影中有体育总局负责拨款的庸吏混吃混喝、不干实事的段落。

总局代表看完就不淡定了——为了发展体育事业,我们真的是殚精竭虑,电影怎么能这样污蔑我们体育总局的官员?这样一来,我们在老百姓眼里成了什么了?怎么可以出现电影中的这些情节?删掉,赶紧删掉!

接着他又看到了最后的关键比赛,教练和主角爸爸在主角打法上出现分歧,教练干脆叫人把主角爸爸关起来的段落,心态又不好了,不行不行,教练和爸爸都是为了孩子好嘛,改一下,麻烦你们再改一下好吧。

为了过审,当然是要改了,这样一来,电影的故事性和合理性就打了折扣。

虽说在审查制度下未必出不来好电影,但提供同样质量电影的难度成本增加了。你可以想象,作为项目负责人,头上还有一堆人出于自身利益的考虑,给你提供指导和修改意见,要做出一个讨大众喜欢的好产品,难度会有多大,又有多少人会想,算了算了,何必呢,别这么折腾了。

为中国电影建立一条行为的边界

虽然中国电影行业内内外外的问题不少,但小巴绝不认为单纯把这些问题解决后,好电影就会自动出现。

拍出好电影,必须在经济利益上对于各方是划算的,才能进入一个正向的良性循环。

就拿审查来说,其实已经有松绑的迹象。比如《寻梦环游记》涉及亡灵题材,照惯例是不能引进的,但因为电影实在做得很好,过审时甚至当场看哭了所有广电审查人员,所以被破例放行了。

如果说个别的案例还不足以证明这点,那么去年末通过、今年3月开始实施的《电影产业促进法》——中国文化产业领域的第一部法律,把审查权力下放到省一级。如果某一个或某几个省份能够发展出强大的电影产业,那么当地政府就自然有动力在制度上去排除优质电影生产的障碍。反之,如果所有的电影都送到北京给总局审,出了问题还要背锅,出了好电影未必有褒奖,相应地动力自然就小得多。

这背后,其实是中国产业经济发展转型升级,文化将被视为重点发展产业的结果。

再比如演员的演技和敬业度,资本对于剧本、导演、演员的倾向性,如果观众的鉴赏能力逐步提升,那么就可以用脚投票决定优劣的竞争结果,这是中产阶层崛起之后,“老干部演技派”几乎同步于“流量派明星”成为影视作品中讨论焦点的原因。

我们都希望能够看到可持续的、成批次出现的、优秀的电影,

但是

它们的出现,决然不可能超越于时代,超越于这个时代大多数人的最基本诉求。

当然,我们可以相信,这一天也不会太远了。

受美国CES展和黑科技峰会主办方CEO独家邀约,我们将邀请6位专家导师带领大家共赴美国科创盛典。2018年1月3日-14日未来科技创新游学班,火热招募中!

点击下图▼了解详情