(一)

贫富差距的

“赶英超美”

还记得我们之前的文章

《疯狂的资本》

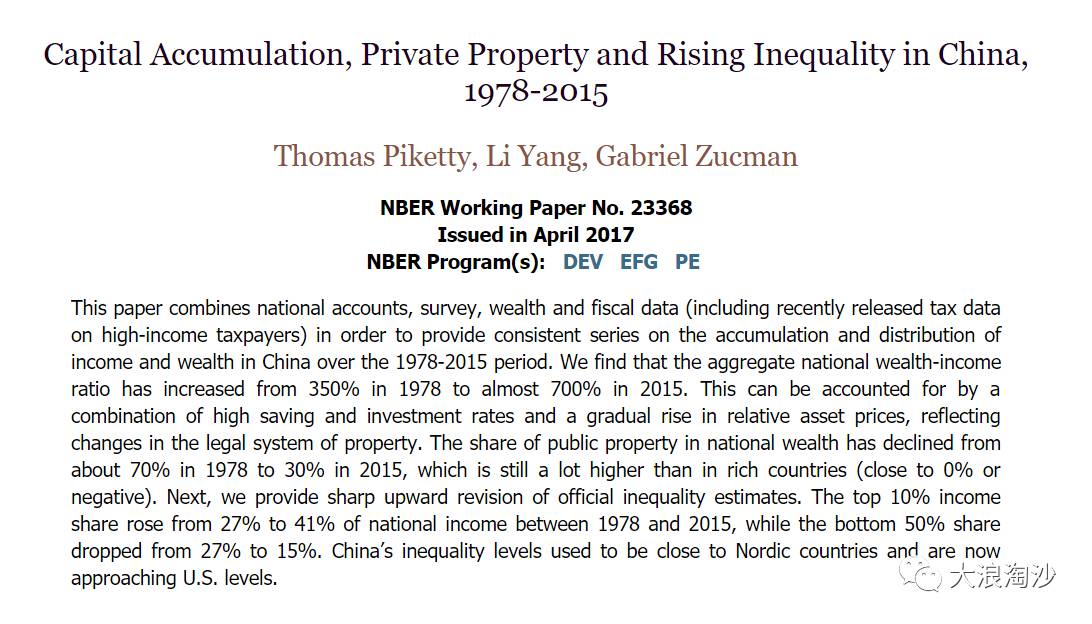

么,文中隆重介绍的《

21世纪资本论》的作者托马斯·皮凯蒂,刚刚在四月份发布了中国贫富差距、分配不公问题的论文。壮哉老皮,这次真的是给力了,我们来看一下当今世界研究贫富分化、资本积累、财富分配规律最权威的团队,是怎样看待中国问题的:

(论文地址:

http://www.nber.org/papers/w23368

)

详细论文可以在上面地址里下载(英文版的),数据的选择、分析的方法、论证的过程可以去看原文,我这里只捡着重要的说。

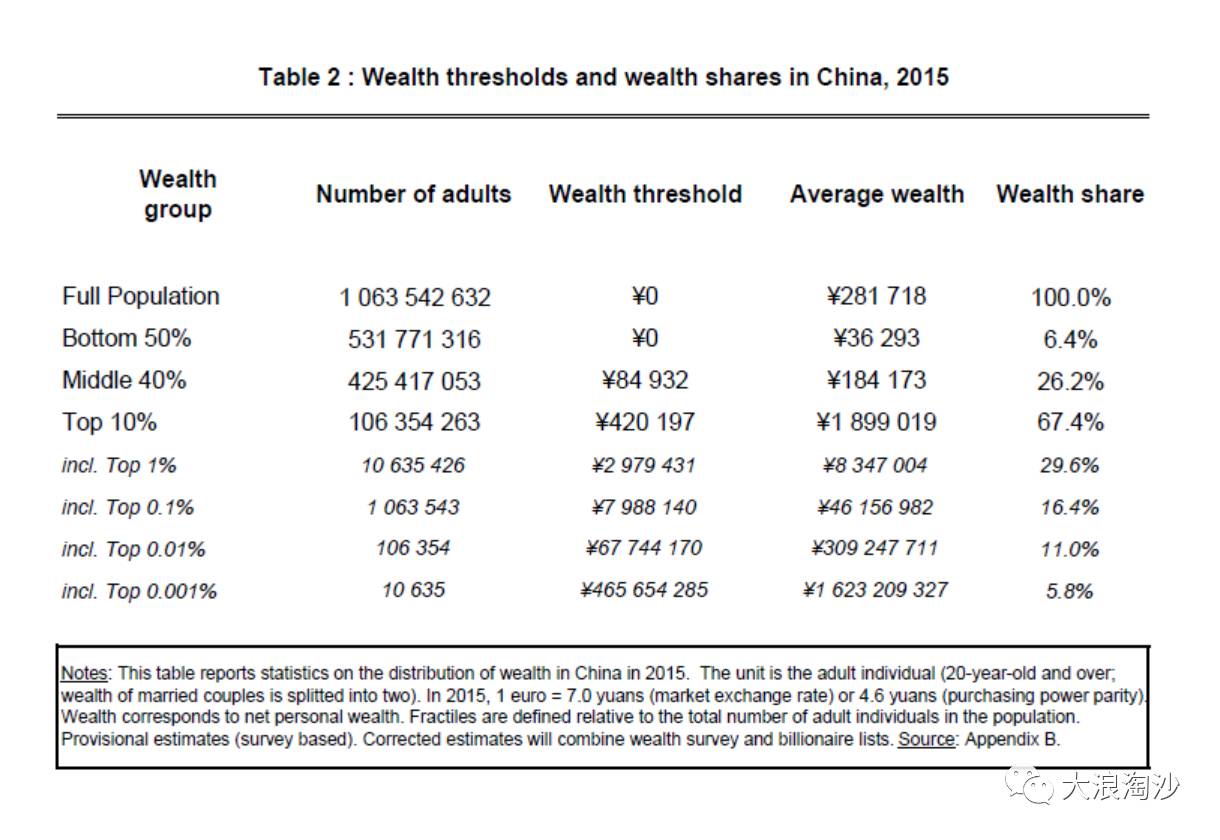

在

2015年,最富有的

10%的人群占全部财产的比重为67%,最富有

的

1

%的人群占全部财产的比重为30%

。

T

op

1

%人

均财产为

835万元

——是不是没有想象中的那么夸张,不过要注意我国人口基数,top

1

%的人群就有1400万人

。

而最底层

50%的人群,只占有全体财产的6.4%。

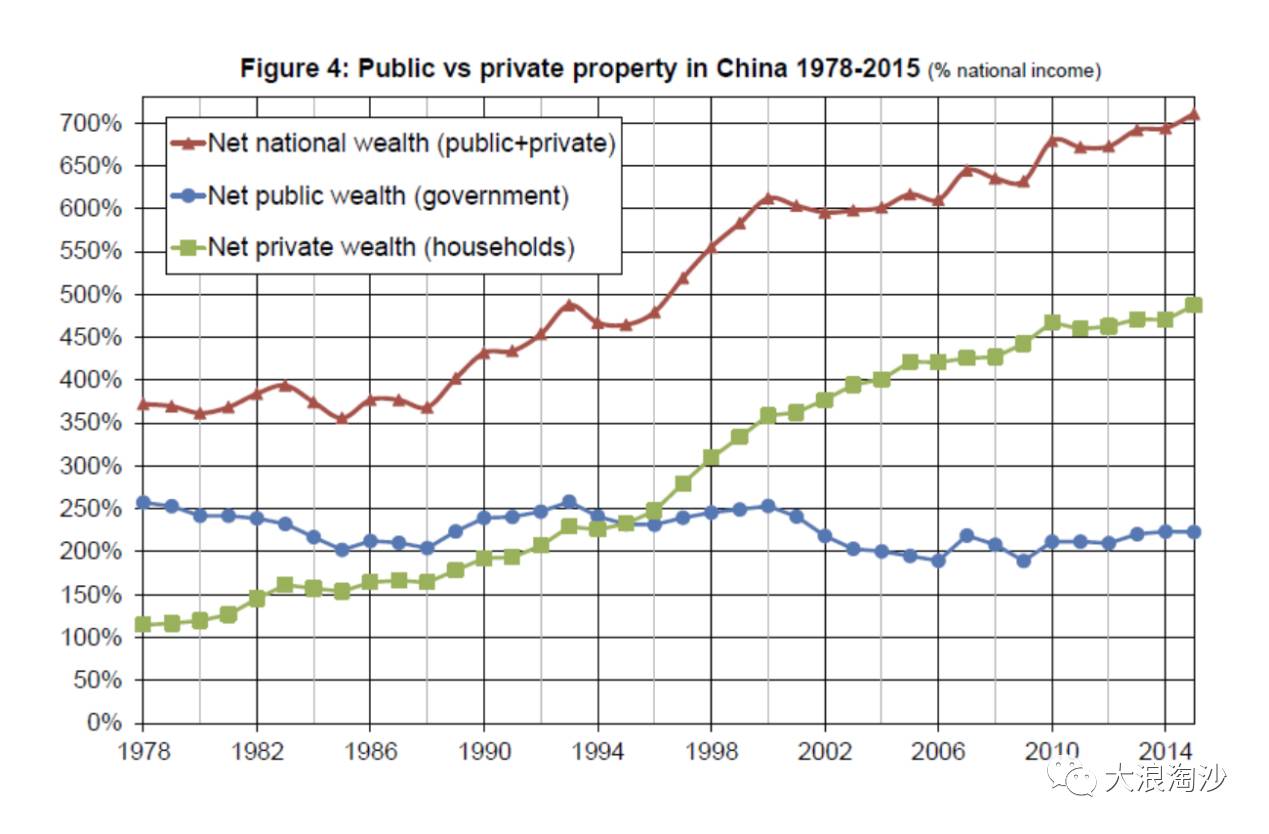

1978-2015年,中国公有财产比重从70%下降到30%,私有财产比重从30%上升到70%。

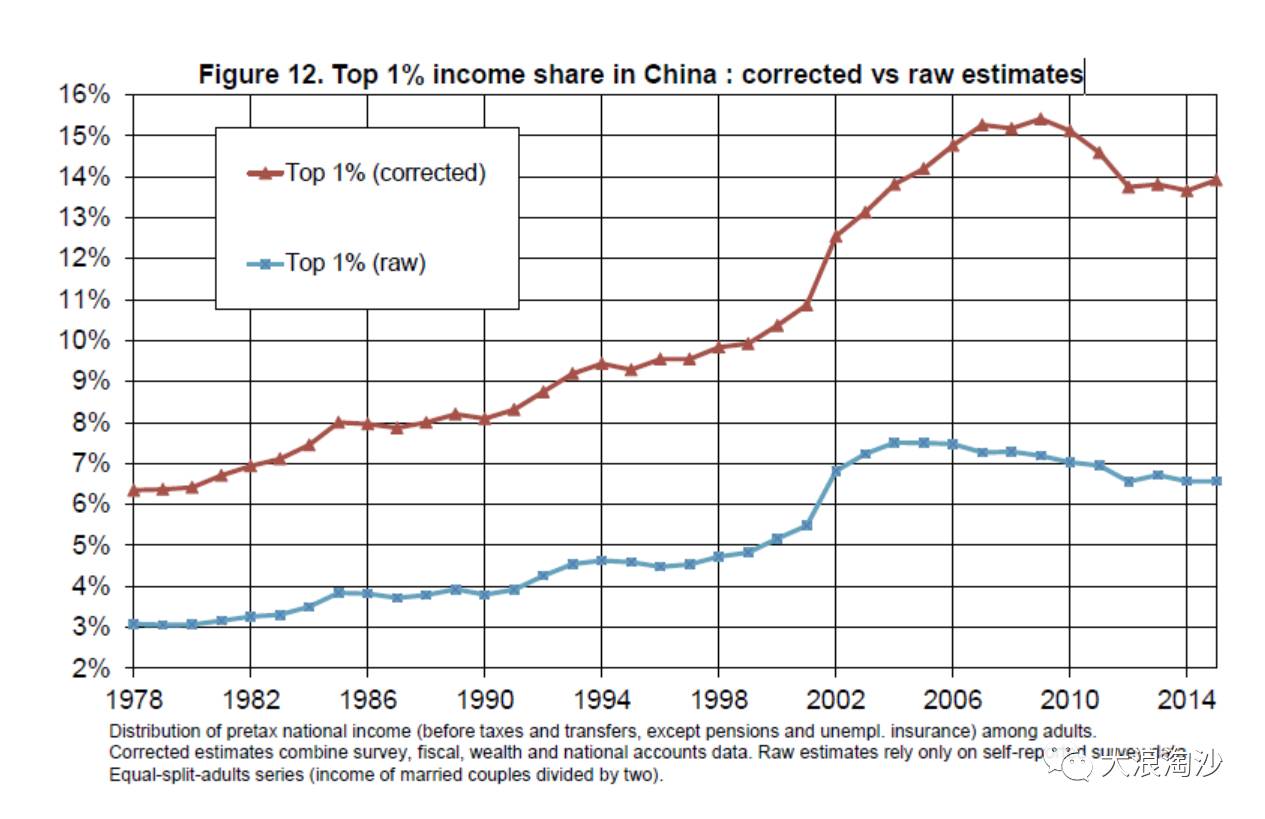

上图比较有意思,蓝色的线是官方数据中

top

1

%收入占全体收入比(注意,上表中是财产,这里是2015年的收入,不要搞混),红色的线是皮凯蒂团队根据各种相关数据修正分析后的top

1

%阶层收入(具体怎么修正的官方收入可以去看原文)。可见,经过作者团队修正过的收入不平等数据要远远高于官方统计数据,可以说中国财富分配不平等现象被严重低估。

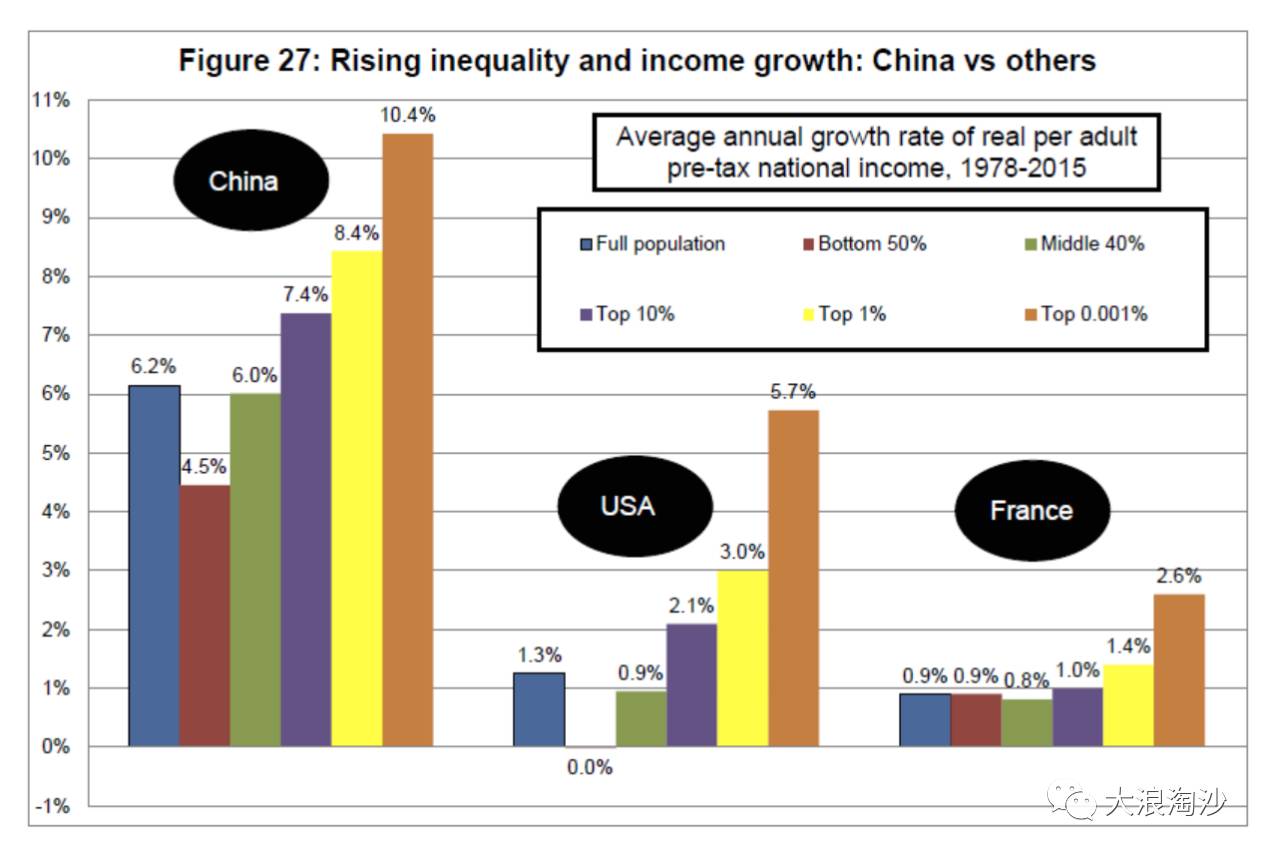

上图比较了

1978

——

2015年中国、美国和法国各阶层人群收入的增长率。三十多年来,中国的最富1%收入

年均增长

8.4%,底层50%收入

年均增长

4.5%

;美国的两组数据分别为

3%

和

0。

可以看到,

1978年

的

中国比美国和法国都要平等,而

当今

中国的不平等程度

已经

超过了法国,接近美国。

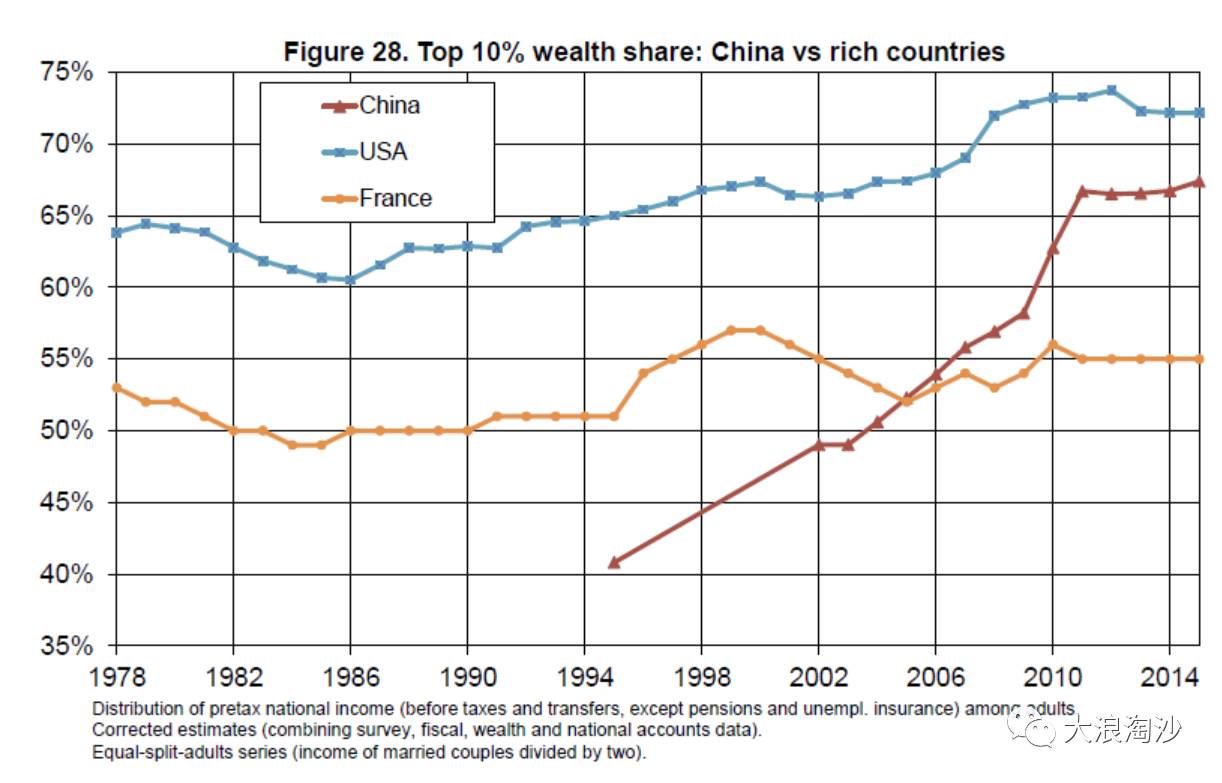

看完了收入再看财产,上图显示中国最富

10%人群的财富同样完成了“赶英超美”——在2005年前后不平等程度超过法国,并飞速接近美国。

(二)何不食肉糜:割裂的社会阶层

今日,某视频自媒体发表了这样的言论,引发了广泛热议:

我想说的是,做这类自媒体节目,重要的是抓住自己的粉丝,不是什么正确说什么,而是什么吸引眼球、什么能引起粉丝共鸣说什么。所以说看到

“办公室白领是社会底层”这种专门戳人痛点引发传播的言论,也就见怪不怪了。不过我想说的是,根据2016年国家统计局的数据,2016年我国网民7.31亿 互联网普及率53.2%。根据皮尤研究中心(Pew Research Center) 的数据,我国当前中国智能手机普及率58%。这些人拿着智能手机、上着网,听着自媒体节目,恐怕还谈不上“社会最底层”吧。

那么真正的民工是什么样的,是不是真的

“随随便便”就获得了优于城市白领的生活,引用腾讯“活着”栏目 第五十二期的报道《农民工老了》(摄影/吴家翔 编辑/王崴):

▲黄昏时分,北京五环外的一处建筑工地旁,55岁的老范坐在马路牙子上吃着他的晚饭。三个馒头、一袋混合着豆腐干、花生米和零星肉食的小菜,共价值5元。路边熙来攘往的车辆扬起的灰土,被他就着馒头咽进了肚子里。像老范这样的老龄农民工并不在少数,中国人最忧心的“未富先老”的挑战已经抢先一步在农民工群体中显现。

▲晚上下班后,老冯回到宿舍吃饭。他的晚饭是5个包子,一个1块钱。宿舍里太热,人又多,老冯一边吃饭一边拿毛巾擦汗,屋里弥漫着浓重的汗味。

▲河北人老辛今年59岁,四年来一直在工地上给人做水暖工程,来北京之后他最奢侈的就是花八十多块钱给自己买了件衣服……

五块钱的晚餐、遍布蚊蝇的集体宿舍、一辈子最奢侈的衣服八十块,城市白领可以自行比较一下自己的生活质量。这其实反映了一个社会问题,这些城市小白领、在网上发声的年轻人,他们不是看不起农民、农民工等底层劳动者,他们是看不见这些人。这种类似

“何不食肉糜”的无病呻吟恰恰反映了社会的割裂。我有一位在法国生活了十年的朋友跟我说,欧洲社会上层、中层、下层分界非常明显,这些人们的生活几乎一辈子没有交集,而且几乎没有阶级晋升的社会流动。比如一位上层精英,平时出入高级商场,住在市郊高级社区,开车出入核心CBD,生活中完全可以跟下层社会绝缘的,更不用提工作交集了。各个阶层的生产生活、经济运作,已经类似平行状态、完全绝缘,带来的除了是阶级晋升的困难、人民对于自身命运的悲观,更有各阶级之间的陌生、不理解乃至是歧视、敌意。

引用一篇知乎匿名用户的回答,

“如何评价《北京折叠》获得雨果奖?”:

我是北京的环卫工。科幻吗?我觉得蛮写实的啊。现在就是,不用到未来。垃圾清扫,转运,焚烧,填埋,堆肥,这一切都发生在大家假装看不到的地方,而做这些的人们生活在城市的夹缝中。你们知道在四环内哪里卖一块钱一大串的肉串吗?六块钱大份炒面呢?十块的理发馆呢?

你们知道在垃圾场干一天活身上的味道是洗不掉吗?小白领们抱怨的环境差拥挤喧闹的在第二层的地铁,身上有味道的沉默卑微的人是不敢上去的。《北京折叠》的作者还是太年轻啊!不需要铁闸,别人的目光和一声声的外地逼和捂住口鼻的湿纸巾就足够了隔离第三层的民工了。

我们遵循最严苛的标准把你们的北京打扫地干干净净,然后把自己努力影藏在阴影中不打扰北京人,如果偶尔发现不小心走入阳光下身上有异味惊恐的我们,生而为外人,真的很抱歉。

(地址:

https://www.zhihu.com/question/49846394/answer/118234002)

(三)绝望的底层:努力并不能脱贫

对底层社会的污名化、歧视化的趋势越来越明显。这是贫富分化愈演愈烈注定带来的副作用,同样也有深层次的心理原因。人们希望相信自己生活在一个公正的世界里,而善人遭恶报,恶人有善报,这样一个不公正的世界,显然不是我们所愿意看到的。一旦

“公正世界”的信念受到威胁,人们在面对这个世界时会缺乏自信,丧失对世界的控制感,这也不是我们所愿意接受的。因此,人们更倾向于认同世界是公正的,虽然这种信念的内容并非真实的。而在一个公正的世界里,只有坏人才会得到惩罚,所以被持续惩罚的“受害者”就必须是一个坏人。因此,人们更倾向于责备受害者,认为他们是罪有应得,来满足自己内心脆弱的的“公正世界信念”——这便是著名的“公正世界信念”谬误。

基于此,人们倾向于认为,底层人民的贫困是咎由自取,是懒惰、是愚昧导致他们活该受困于现在的贫穷。但是他们往往忽略了一点,懒惰、愚昧、低素质,有时候往往是贫穷的副产品。但是人们更愿意颠倒一下因果关系,以至于让自己的心里好受一些。

更何况,

“努力”真的能让人摆脱贫困吗?根据统计局发布的2015年农民工监测报告,我国2.77亿农民工月平均工作25.2天,平均每天工作8.7小时,合计平均每月工作219.2小时。而我国劳动法规定的每月劳动时间为166.6小时,加班不得超过36小时。可见,我国农民工平均每月超时劳动16.6小时。在富士康等企业,工人们在生产旺季的平均加班时间能达到80小时一个月,有些工人甚至加班160小时[ “新生代”ilabour课题组,关于富士康公司工资、工时与工会调研,中国工人,2015(8)],这达到了19世纪欧洲的工时水平。在相当多的企业,工人们还会被要求“义务”加班而没有加班费。除此之外,企业不给外来务工人员交社保、工伤不赔偿、拖欠薪水等现象非常普遍。然而穷人为什么不抗争呢,不用法律的武器维护自身合法权益呢?因为这样做之后,你连工作都没了,为了养活自己,必须服从于这种不平等。你能去恣意指责,这些底层劳动者“不努力”吗?然而辛勤的劳动依然无法使他们摆脱贫困,一句话——穷人,是永远受资本支配的奴隶。

穷,和懒从来没有必然联系,贫困问题有着更深层次的社会原因。自奴隶社会起,就存在了

“辛苦的穷人”,奴隶的一切都是属于奴隶主的;农民要将大部分的粮食作为地租;工人剩余价值被剥削后仅能维持自己的生活……2012年中国城市人均GDP排名前十分别是:澳门、香港、克拉玛依、阿拉善、鄂尔多斯、东营、大庆、包头、无锡和海西,大多是靠石油、煤炭等自然资源起家;而同年中国城市日均工作时长排名前十的是:广州、杭州、上海、深圳、郑州、青岛、北京、武汉、南京和天津,两者无一对应。

学者姚建平根据统计《中国统计年鉴》提供的数据,得出中国住宿餐饮业、建筑业、批发和零售业、居民服务和其他服务业、制造业等七大行业的劳动报酬低于社会平均劳动报酬,其就业人员的平均劳动报酬都没有超过社会平均劳动报酬的

60%。鉴于如何衡量贫困在中国还没有统一的标准,以国际贫困线(通常是该国家或地区社会平均收入的50%)作为贫困标准,这七大行业工作的劳动者绝大部分都是工作贫困者。

而这些行业恰恰加班严重、工时超长,《

2014中国劳动力市场报告》显示,住宿和餐饮业劳动者平均每周工作时间长达51.4小时,排名所有行业平均周工时第一;建筑业、居民服务、修理和其他服务业分列二至四位,且以上四个行业均已超过法律规定的“特殊行业”周工时49小时界限……依照《劳动法》规定的日8小时标准,这些行业的工作者平均每周只能休息一天甚至更少。

最近,

“丧文化”在年轻人中非常流行,

《光明日报》

还专门

发表了一篇文章《引导青年人远离

“丧文化”侵蚀》:

“我差不多是个废人了”“其实并不是很想活”“漫无目的的颓废”“什么都不想干”“颓废到忧伤”,这些散发着绝望特质的话语,配上生动的“葛优瘫”“懒猫瘫”等表情包,成了新聊天形式的流行内容。从这些话里,我们明显地感受到了某种情绪——什么都不想干、只想蹉跎岁月、找一个最省事省力的方式活着的消极情绪。这与大家对青年朝气蓬勃的一贯印象格格不入,令人费解,也令人担忧。

官方的媒体看问题倒是看到了,然而看到了能说明什么问题呢?单靠喊几个口号,进行几轮思想教育,强迫学生背点正能量价值观,年轻人就能不

“丧文化”了?真正的马克思主义者,永远坚持唯物史观的立场,永远从经济基础与上层建筑的矛盾关系分析问题,年轻人为什么“丧”,简单得很,工作压力过大,上升渠道渺茫,别说事业有成开创未来什么的,就连房子都买不起。人又不傻,你能看到的未来预期就这么点,努不努力差别不大,那肯定就“丧”起来了。日本的现在就是我们的一面镜子。还是那句话,当你发现努力、奋斗都改变不了什么的时候,那还奋斗做什么呢?

所以说,当看到一些用得起智能手机、上的起网刚刚摆脱

“社会最底层”的年轻人,意气昂扬地在朋友圈里刷着《我拉黑了朋友圈里所有的穷人》《致贱人,我为什么帮你》的时候,当看到越来越多的把贫穷原因归咎于到的原罪的时候,我不禁想问一句,当你认为贫穷是咎由自取、是“不努力”的时候,你能通过“自身努力”实现阶级晋升吗?

(四)驱离的世界:

分化的高速列车

如何准确定义我们这个世界,不平等?固化?不不,这还远远不够,哥伦比亚大学教授、全球思想联合委员会主席莎士奇亚

·萨森,用这样一个词来形容我们当前的世界——Expulsions,驱离。

在其著作《大驱离》中,萨森指出,就像环境的破坏从污染土壤、水源开始,进而破坏整个生态圈,驱逐这个区域内所有的生物,经济运行的逻辑也是如此。当今的经济体制会让富者愈富、贫者愈贫,这不单单是个固化的趋势,还会有一个动力在后面推着那些被

“驱离”的人——中产阶层可以一夜间沦为新贫,而穷人被排除整个主流社会,永无翻身之日,处境还会每况愈下。萨森这样解释“驱离”效应,起初你只是贫穷,然而你会面对各种疾病、天灾、暴力、法律缺失的处境,慢慢你会无家可归、食不果腹,处境更加糟糕,最终被世界所抛弃。再比如穷人们连网络、智能手机都使用不到,对比整个社会的发展这不仅仅是原地踏步,而是倒退,这就是“驱离”的力量。

今年刚刚离世的英国思想家

齐格蒙特

·鲍曼

也表达过类似的观点。在其著作《

工作,消费,新穷人

》中,鲍曼指出,

当今社会(无论是国内还是发达国家)一个很明显的现象,那就是对底层、对穷人持续的污名化过程。不同于

“劳工阶级”(working-class)意味的穷富对立,"下层阶级"(lower-class)指向的潜在社会流动,"底层阶级"(underclass)一词的出现并风行,成功建构起了一个无用且危险的穷人形象。Underclass一词,最初是由缪尔达尔在1963年预言"去工业化"的危险时首次使用的,即工业生产的萎缩,可能导致越来越多的人口永久性失业和没有资格受雇。这个词汇在很长时间里并未引起太多注意,直到70年代末期(也是福利国家制度开始遭受重挫的时代),在大众媒体和公共共识中,"底层阶级"逐渐演变为"穷人"的代名词。

在美国各州的司法案例和判决书中,

“底层社会”这个词语的出现往往伴随着很长的相关列举——少年犯、辍学这、瘾君子、单身母亲、抢劫犯、纵火犯、未婚妈妈、皮条客、乞丐、暴力犯罪——用可怕的定性词语让所有体面人放下心中的道德包袱。伴随于此,两个相关的概念也开始同时被贩卖:首先,贫穷不再是一个社会议题,而只关乎个人选择。沦为底层阶级被视为是自主的选择——故意的或者默认的。用鲍曼的话说就是:“指责穷人因为不愿意工作而陷入惨境,因此给他们安上道德堕落的罪名,且把贫穷当成是对罪恶的惩罚,成为了工作伦理在全新的消费社会里的最后一项任务”。

————有没有很眼熟,我们的朋友圈热文

是不是就习惯用这种

“道德谴责”来弱化贫穷问题的社会属性。

在传统资本主义社会,穷人和富人们地位虽然不平等,但精神上依然是平等的。然而现今穷人们被排除在正常生活之外,精神上已不再具有平等性,并产生了耻辱感、内疚感。鲍曼指出,并不能将

"贫穷"简单折价为物质匮乏乃至身体痛苦,它同时亦是一种心理折磨与社会压迫。

在书中鲍曼绝望地写道

:

“今天的穷人,比任何传统意义上的穷人,比任何过往时代的穷人,都更为无望,更为痛楚。”他们不再是宗教意义上的救赎对象,也不再充当生产社会里稳定的劳动后备军,帮助穷人已经丧失了任何经济利益,他们被彻底逐出了道德义务的世界。那么穷人的出路在哪里,鲍曼也很悲观,无论在书中还是知道他生命结束,都没有给出一个关于未来的分析预测

。

不过在我看来,要把人类社会当成一个动态的发展历程来看,我们处在的这个时代太过短暂太过微不足道,未来的世界还是充满了变革的动力。新时代底层年轻人身上的政治潜力是一个有待探索的领域:他们是不满的源泉,却未能展开新的政治想象;他们在阶级固化中幻灭,却不断地再生产着与消费社会相互匹配的行动逻辑;他们关心社会的变革,播散着从自由民主、平等多元、民族主义到全球化等各不相同、自相矛盾的价值,却甚少将他们对自身命运的思考与

“被剥削的阶级”这一概念及其未来联系起来。这一切,都是留给未来可以想象的空间。

客观 理性 思辨