春节日本旅行回来后参加同学聚会,很多同学都是带着自己的伴侣孩子一起来的。

我到的时候,同学们里三层外三层围着一个四五岁的小女孩,孩子妈妈笑意盈盈地站在一旁:来,给叔叔阿姨表演一个

学猫叫吧,你之前录抖音都表演的可好了

。

小女孩不开口。低着头交替搓着手。叔叔阿姨便开始七嘴八舌:“没事的!表演一个吧!别不好意思!是不是忘了?到底会不会呀?是在幼儿园学的还是你妈教的?……”

孩子妈妈推了她一把:“咦,在家唱得好好的。快表演一个,别扭捏。”说着还用手机打开了伴奏。

包围孩子的人群也附和妈妈:“看啊,妈妈都给你准备好了,快点快点。”

小女孩突然哇一下子哭了起来。大家见状也就无趣地散了,人群中飘过的话有:

现在孩子这么脆弱。这点小事就哭鼻子。

人群散去后,我的目光还追随着小女孩,不出所料,

没有那些起哄的叔叔阿姨围观,没有妈妈在一旁催促,没多大一会小女孩回到小家伙群里和小朋友一起玩的时候,

和另外一个小姑娘一起唱起了学猫叫,边唱还边做动作。

这个小女孩的例子每个人身边都有不少。

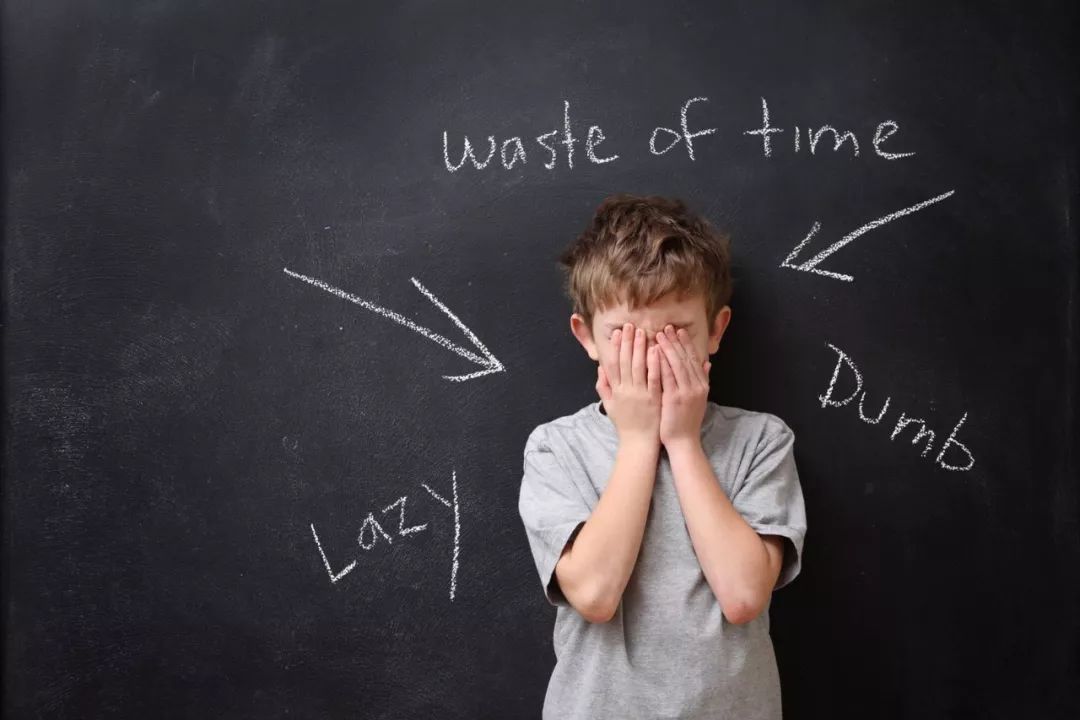

本来已经熟练掌握的本领,在众目睽睽的围观者过分关注下,竟然完成不了,此时人们评价两句,孩子就情绪崩盘,以大哭收场。

为什么呢?首先,

大人过度的关注对于孩子来说是打扰,更是压力

。更何况,大部分人员纷杂的场合上,

围观者更多的是“不嫌事小、热闹就好”的看客。

看客不会在乎孩子的想法,不会照顾孩子的情绪,他们围观的目的只有一个:

满足自己的快感。

听孩子唱歌是为了取悦自己,给孩子讲所谓的道理,满足的还是自己的虚荣心。

这类看客可能出现在家族聚会上,可能出现在父母和朋友的饭局上,春节和各种节日,更是这类看客集中出现的重灾区。

刚刚过去的春节,对于一些孩子来说,无异于一场噩梦。

办公室小伙伴说起过年回家的种种,让我忘不了的是这两个孩子的经历。

第一个孩子是五岁的多多,全家的掌上明珠,父母加四老轮流守护,随时为他扫路开道。

比如多多骑平衡车要上一个小坡,老人会在周围“护驾”,爸爸一个箭步上前把坡道上的石头清理,妈妈不断说:宝宝还是别骑了,太危险了;多多去玩沙子,老人说这个沙子太凉了,坐在沙池里玩沙会着凉;妈妈也在旁边说:去玩别的吧,你上次把沙子弄进眼睛里,都发炎了。

久而久之,多多变“乖”了,整日懒懒的,什么新事物都不愿尝试。

春节,孩子们聚在一起,商量着比赛骑平衡车,多多却坐在沙发上不动。妈妈问她怎么不去和小朋友玩,他说不会骑。妈妈脱口而出“你要像哥哥弟弟们一样啊,在外面多动动,不要老坐在沙发上”。亲戚们见状,立刻走过来跟着帮腔,七嘴八舌地教育多多要多运动,别太懒了。

讲这个故事的小伙伴说,当时她特别想去抱抱多多。父母先把他吓怕,等他躲进自己的世界,父母又把他推出来。

明明是家长怕这个危险那个危险的,最后承担众人指责后果的确是孩子,孩子受到伤害,家长还不知道自己也是帮凶。

第二个孩子是4岁的婷婷,小姑娘乖巧可爱,可不知为什么,她妈妈凡事都拿别人和她比。

春节聚会,亲戚家的孩子围坐一桌。婷婷妈妈就没消停过。

如果两个孩子都学舞蹈,妈妈会说:“婷婷你看姐姐跳得比你好多了,你要加油。”

如果两个孩子都背古诗,妈妈会说:“婷婷你看弟弟这么小都会背这么多首了,你是不是该有点惭愧呢?”

看到婷婷妈妈毫不避讳地批评女儿

,

亲戚们也按捺不住插嘴、指摘的热情,七嘴八舌地给婷婷上“教育课”。

婷婷看起来也像是被妈妈说习惯了,坐在那里低着头一言不发。

在很多父母眼中,生下孩子,就拥有了对孩子的掌控权

,一会儿把孩子当做娇弱不堪的嫩柳,万般呵护,剥夺孩子独立思考和做事的能力;一会儿又觉得孩子应该经受住众人的打击,把孩子推向看客的魔爪,美其名曰“磨练”。

所以,你是否意识到,把孩子推搡到可能伤害他的看客面前的人,很多时候是我们自己,

最可怕的是,我们还不自知

。

聚餐时,孩子自己玩得正酣,父母招呼孩子:来给叔叔阿姨背首唐诗。

玩耍时,孩子奔跑不小心摔倒,父母立刻责备“你慢点,怎么总是毛手毛脚的”,周围人群纷纷附和:还真是,这孩子做事毛毛躁躁的。

无数个本应该保护孩子不被围观的时刻,父母却因为情绪、面子一次次把孩子推向看客。

可怜的孩子啊,惶恐无助气愤懊恼的看着周边的人一个个变成张牙舞爪的八爪鱼,他们的声音此起彼伏,像一只只的爪子不停的拉扯自己。报着最后的一丝希望将眼光投射给父母期望父母将自己一把将拉出漩涡的时候,偏偏又挨了父母的一记飞刀,“还整天嫌我说你,你看看是不是大家都是这么看的?”。

心理学中有个名词叫做“

破窗效应

”,如果有人打破了一幢建筑物的窗户玻璃,而这扇窗户得不到及时维修,别人也会从中受到示范性的纵容,而去打破更多窗户。

放在对待孩子这件事上,父母对孩子屡屡批评,或者父母对孩子表现出不在乎的态度,这种情景很容易让周围的人产生一种“墙倒众人推”的心态,非要跟着说上几句,起起哄才过瘾。

不当看客,也不当看客的拥趸。不管是不是为人父母,都是我们要时刻提醒自己的原则。

蒙特梭利说过:

除非你被孩子邀请,否则永远不要去打扰孩子

。

用知名博主刘未鹏的大白话解释一下就是:

死远点

。

身为父母,不要在孩子的成长过程中,始终做一个决策者,让孩子有尝试、选择、试错的机会。

身为父母,也不要在看客面前,无情的把孩子推向他们。

Danny说春节的时候跟亲戚朋友们在一起吃饭,她儿子坐在餐椅上喝汤,胳膊不小心把勺子碰了下来,结果几个亲戚立马严肃的说不可以这样。当时孩子咧着嘴想哭但是又强忍着没有哭。午睡的时候,Danny问孩子中午吃饭的时候是不是想哭,孩子说:要是你的勺子掉在地上,别人都教训你,你是什么感觉?“

是啊,我们成年人被当众围观或者数落几句心里都觉得不是滋味,

孩子比我们小,但是他们一点都不钝感啊。我们

春节的时候嫌七大姑八大姨烦,在某种原因上不就是因为他们爱围观并指责我们的生活吗?