孔鲤按

:

最近《延禧攻略》正火,不过在看弹幕时看到了这样一句话:「

我说延禧宫怎么听起来那么熟,剧名啊。

」于是想着大家尽管时常把紫禁城故宫博物院挂在嘴边,但对它其实并没有足够的了解。趁此机会,请来了好友乔植老师,给大家做个简要科普。

乔植,写作者,某主流媒体记者,建筑营造嗜好者。

正文:

最近大热的《延禧攻略》,魏璎珞从乾清宫出发,围着东西六宫三步一叩,走上十二个时辰,大喊「

奴才罪该万死

」的情景令人深刻。众所周知,十二个时辰是24小时,那么,东西六宫到底有多大呢?

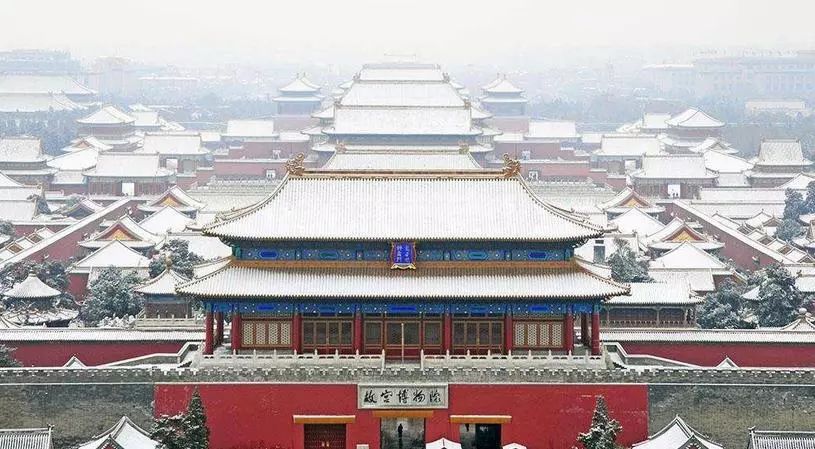

俯瞰故宫,犹如一幅无穷递归的图形。故宫以乾清门为界,整体分为前朝后寝的格局。后三宫是前三殿的影子,而中轴线两侧,又是几乎完全对称。在看似一堆大框套小框的后宫建筑中,三大宫是最显眼的——乾清宫、交泰殿、坤宁宫,除此之外,最重要的建筑就是中轴线两侧的东西六宫,也是剧情里出现的最多,引起热议的地方。

三大宫是最重要的,它的范围南起乾清门、北到坤宁门。东西以两侧庑殿为界,东侧有日精门、景和门、永祥门、基化门;西侧有月华门、隆运门、增瑞门、端则门,以供出入。

按礼制来讲,乾清宫是皇帝的寝宫,坤宁宫是皇后的寝宫,帝后二人也分别对应乾坤二象。连皇上驾崩之后,古人叫大行皇帝,都要先在乾清宫停灵一段时间。然后儿子登基之后再住在这个屋子里。从整个明代到清初都是这样。但是雍正朝之后就不这样了,雍正嫌弃乾清宫住的不舒服,就在后三宫的西边找了一个小院子,叫养心殿,住了进去。野史是传说九龙夺嫡时雍正害死了康熙,所以不敢在乾清宫里住。

不过,住在养心殿里很是舒服。首先格局小,是非常宜人的尺度。其次方便,后面就是西六宫,去找皇后很便当;而往南不远,出了内右门,就是军机处,方便政务处理。《延禧攻略》里的皇上乾隆,是雍正的儿子,自然也是在养心殿里住着。

魏璎珞三步一叩,走出的就是乾清门,而门后面更高大的那个大殿影子,就是保和殿。

景仁宫、延禧宫、承乾宫、永和宫、钟粹宫、景阳宫,总称「东六宫」,永寿宫、太极殿、翊坤宫、长春宫、储秀宫、咸福宫等,总称「西六宫」。

别看故宫里面起名字都很雅致,有时候也是出奇的敷衍。比如,东六宫和三大宫之间形成了一条长长的街道,于是就叫东一长街;相应的,西六宫那边就叫西一长街。长街两头都有门,东六宫这边,南端的叫内左门,北端的长康左门,西六宫那边,相应地就叫内右门和长康右门。

东西六宫的格局,都是三个一组南北排列,两组东西布局。因此两组宫殿之间也会形成一条长街,于是就叫东二长街和西二长街,这是六宫内部的道路。这两条长街两端的门的名字则挺有意思。东二长街的南端是麟趾门,北端是千婴门;西二长街的南端是螽斯门和百子门。螽斯是种昆虫,细微之极;麟趾虽然是神物,到底也是脚趾头,细微之物。而百子和千婴,也是很直白的祝福。这种起名风格就是属于后宫的,和气势恢宏的前朝截然不同。

有人问了,三个宫殿前后排列,魏璎珞她们怎么出入呢?

其实,每个院落之间都留有一条走道,各有一座宫门通向二长街,魏璎珞此时就是在各宫之间的道路。

因此东西二长街就是公共道路。因此宫女们是可以在这条长街上走走放风,但是不允许跨出两头的门去。否则,杀死不论。至于串宫,那更是不允许的。

讲道理,古人贵东。但是在故宫里,帝后们反而是居住在西边。皇上的养心殿在西边,富察皇后的长春宫也在西边。

前面说过,皇上嫌弃乾清宫住得不舒服,其实坤宁宫更不舒服。

满清入关后,坤宁宫被改造成满族样式,正门从中间移到了东侧,里面设置了祭祀萨满的煮肉大锅。每天有萨满太太出入。

因此,坤宁宫只做礼仪性的建筑,皇帝大婚时的洞房。婚后,皇上就搬去养心殿,皇后也会去别的宫殿。比如富察皇后,就在长春宫。

长春宫,明朝永乐年间营建故宫时,一并建起来的。清雍正时,雍正帝赐号当时的弘历为「

长春居士

」,乾隆登基后,乾隆将和自己名号相同的长春宫赐给皇后住,饱含着最深的情意。

在这座宫殿中,乾隆只要处理完国事,就会来这坐坐,和富察皇后吟吟诗,聊聊家常,而这时的富察皇后也会像一般百姓人家的妻子一般,尽心为夫君排忧解难。

乾隆皇帝是极爱富察皇后的,一生中,他写了无数的诗句来表达这种爱慕:「

一日不见如三月

」、「

深情赢得梦魂牵

」等等。

而长春宫也成了他们爱情的见证。是生的见证,也是「死」的见证。

富察皇后去世后,乾隆悲痛欲绝,他几次来到停灵的长春宫,面对着已殁的皇后,写下了:

影与形兮离去一,居忽忽兮如有失。

对嫔嫱兮想芳型,顾和敬兮怜弱质。

(附:

乾隆和他的三个皇后:痴情男子还是残酷帝王?

)

光阴流转,长春宫迎来了很多女主人。到了晚清,慈安和慈禧太后都曾居住在此。而中国最后一位皇太后,隆裕皇太后不但居住在长春宫里而且还病死在此处。

六宫的格局,本来大体都是一样的。

一座宫门,一座正殿,一座后殿,东西有耳房。

宫门坐落在须弥座上,就是下面汉白玉的那个基座。看到的斗拱啊、房梁啊,都是琉璃瓦烧造的装饰品,并不是木结构。

进得门来,前后两进院。前院正殿五间,黄色琉璃瓦,歇山顶。东西各有配殿三间。后院正殿也是五间,为寝宫,东西也各有配殿三间。正殿当中设宝座,里面有暖阁。这个大殿就变成了一小格一小格的套间,方便居住。否则,一套空那么宽阔的大屋子,怎么住呢。

这里头,特别有loft自由装修的味道。

中国古建筑是典型的框架结构,以木结构承重,墙只做分割作用并不承重,因此有墙倒屋不塌的美誉。在宽阔的大殿柱网中,可以自由分割。当年明朝的时候,皇上还住在乾清宫,就把宫内设置了暖阁9间,分上下两层,共置床27张,像是迷宫一样,因此皇帝每晚就寝之处很少有人知道,以防不测。

但尽管如此,也不能高枕无忧。嘉靖年间的「壬寅宫变」、万历年间的的「红丸案」、「移宫案」,都发生在乾清宫。

雍正改居养心殿后,乾清宫的格局就变得简单,暖阁只留下了两端的两个。而最复杂结构的宫殿,就变成了养心殿。

但妃子们的宫殿当然不如皇上的养心殿那么复杂。虽然可以自由装修,但都是按照规矩来的。总之,各宫大同小异,无限复制粘贴,很容易迷路。而且乾隆皇帝曾发布一道上谕,东西六宫的陈设器皿,布置停妥,永远不许移动。但是事随人走,哪有不动的道理呢。

在清末的时候,西六宫就经历了一次大的改建。

第一个被动的就是长春宫。咸丰九年(1859年)拆除长春宫的宫门长春门,并将后殿太极殿改为穿堂殿,咸丰帝题额曰「

体元殿

」。长春宫、启祥宫两宫院由此连通。

再说高贵妃住的储秀宫。似乎储秀宫里专出飞扬跋扈的妃子。

著名的慈禧,她刚进宫的时候就住在储秀宫,可后来到了当太后的时候,又住回了储秀宫。按照礼制,太后本应住在太后宫区,慈禧本不该再住回储秀宫。东西六宫都是后宫,是皇帝的妃嫔们的居所。作为皇帝的母亲,太后宫应该在隆运门外的慈宁宫。慈宁宫地处西南角,在乾清门之外,和后宫区域离得很远。

然而慈禧却对当年做妃子时的地方情有独钟。住就住吧,适逢她的万寿庆典,还对储秀宫进行了一次大的改建。1884年,慈禧五十大寿,她花费六十三万两白银用于这个工程。

首先,她把储秀宫门拆掉,把前面的翊坤宫和储秀宫合二为一,做成了前后四进的院子。两宫之间的小巷子也被吞并,原来储秀门的地方改建为体和殿,而储秀宫的正殿就作为寝宫。大臣们送的贺寿诗刻成板子,满满地挂了一院子。储秀宫前还铸造了铜龙、铜鹿。翊坤宫前铸造了铜凤、铜鹤。此外还摆着铜香炉、铜缸。穷奢极欲。

储秀宫超过长春宫,一跃成为后宫中最好的院落。

慈禧时候的储秀宫布局,应该和高贵妃时代的大同小异。看了大致能了解。五间正殿,三明两暗。明间是妃嫔燕居的地方,正中间的一间,设有正坐。除了节庆时接受朝贺之外,平常轻易不坐在这。正中明间两侧的一间,算是起居室兼客厅。西尽头的一间,是卧室。东尽头的一间,也可以被改造座位或者佛堂。

卧室通常兼做化妆室用,卧室里一般是炕,而非床。炕上整整齐齐垛着被褥,被褥根据季节变换,冬天铺三层垫子,夏天铺一层垫子,冬天挂灰鼠帐子,夏天挂纱帐子。都是有讲究的。

再讲讲延禧宫。

「

延禧

」是这部电视剧的题目,但现在的延禧宫是六宫中最有特点的宫殿,一进门就是一幢西洋烂尾楼。

原来的延禧宫和其他五宫的格局一样,都是传统中式院落。建于明永乐十八年(1420年),初名长寿宫。嘉靖十四年(1535年)改称延祺宫。清康熙二十五年(1686年)重修,又改名为延禧宫。

道光二十五年(1845年)延禧宫起火,烧得只剩下一座宫门。

正殿、后殿及东西配殿等建筑共25间全部烧成一片焦土。同治十一年(1872年)曾提议复建,但未能实现。宣统元年(1909年)在延禧宫原址兴工修建一座3层西洋式建筑——水殿。

水殿四周挖了池塘,引玉泉山水环绕。主楼每层9间,底层四面当中各开一门,四周环以围廊。楼之四角各接3层六角亭1座,底层各开两门,分别与主楼和回廊相通。

据《清宫词》、《清稗史》记载,水殿以铜作栋,玻璃为墙,墙之夹层中置水蓄鱼,底层地板亦为玻璃制成,池中游鱼一一可数,荷藻参差,青翠如画。隆裕太后题匾额曰「

灵沼轩

」,俗称「

水晶宫

」。

但其实,该殿所有构架均为铁铸,殿内4根蟠龙纹柱也系铸铁锻造。那时大清国力衰微,用不起铜。因此现在看起来锈迹斑斑,摇摇欲坠。因国库空虚,水晶宫直至宣统三年(1911年)冬尚未完工。

1917年张勋复辟时,延禧宫北部被直系部队飞机投弹炸毁。于是就一直烂尾至今。

宫女们行走在宫廷之间时,能看到路边有铜路灯、石路灯。

此外,路边还有铜缸、铁缸。一般的,宫殿外面都会对称摆几个大铜缸,这并不是为了好看,而是有实实在在用处的。这缸叫太平缸,平时装满水,是消防用的。北京的冬天很冷,室外会结冰。因此缸底下垫着一块圈形的大石头,朝外有个开口,可以在里面燃起木炭,加热水缸,防止结冰。

魏璎珞同学在吭哧吭哧清理碳道。电视剧里七阿哥永琮被烧死那个事件中,就是因为太平缸结冰,没办法救火。

一般宫殿外面的缸都是铜缸,重要宫殿的铜缸要鎏金。后宫一般路、街道旁边的则摆铁缸。这都是因为等级制度。

东西六宫的每个宫门前,都不设守门兽。可是养心殿前、慈宁宫前都有鎏金铜狮作为守门兽,这是因为这两所宫殿分别是皇上、太后的居所。进了宫里面,一般宫殿的月台上都很素净,没什么摆设。当然,除了慈禧重修过的储秀宫,人家摆得是紫禁城里最齐全的。

妃嫔们的生活是非常有规矩的,门禁森严,一举一动简直是行走在钟表上。

每晚八点,戊正,从东、西二长街上就会传来梆子声。这是各宫关门的信号,在此之前,宫内的太监要全部出宫,夜晚,太监负责院子外的值守,院子里由宫女负责。负责的太监也是每晚轮换,必须经过总管检查。

宫门锁好后,任何人不准出入,钥匙要上交到敬事房,敬事房则远在神武门附近,但每晚不厌其烦。再有事要开门的话,必须要到敬事房拿钥匙,叫请钥匙,必须经过写档,请示过总管太监。

也就是说,紫禁城内任何一座宫门的非正常启闭都必须经过总管太监。

八点后,虽然宫门关了,可是院子里还要在热闹一阵才会陷入沉睡。

院子里自是一方小天地,有井台、有小御膳房、有茶炉子,此时在忙乎着临睡前的一切。比如热洗漱水,给值夜的人做夜宵啦。

到了九点,殿门就会掩上一扇,只留下靠近卧室的那一扇开着,方便端茶倒水。而此时,值夜的宫女就要上班了。大约在十点钟时,全部就寝。

睡觉也不能随意。魏璎珞等人进宫当上了绣坊宫女,分得床位后的那夜,便被嬷嬷拿棍子教训了睡觉姿势。

必须侧卧身子,两腿蜷伏,一手侧放身上,一手平伸。

「

宫廷里都信神,传说各殿都有殿神,一到夜里全出来察看,宫女睡觉不能没人样子。大八字一躺,冲撞了殿神可得罪不小。另外,宫女睡觉不许托腮,说这是苦相,永远走不了时运。

」

但是值夜的人还醒着,在屋子里、卧室门外,有两个宫女值夜;屋子门口有两个宫女,夏天在竹帘子外面,冬天在棉帘子里面。

再说翻翻大家喜闻乐见的翻牌子。

皇上睡妃子确实是通过翻牌子的,但翻牌子可不止与睡觉有关。

一切接见活动都要翻牌子。比如,皇上每天要接见那些大臣,也都是翻牌子。大臣的名字写上去,王公宗室用红头签牌,封疆大吏用绿头签牌。用早膳的时候,太监跪进。皇上要见谁,就把谁的名牌翻过来。

后宫里面每天起的都很早,大约在早晨五点就起床,寅正,宫门已经开锁了,外面统一配发的热水就可以进来,以供梳洗。

每天宫门、殿门一开,不到晚上上锁的时候,是不能闭起来的,就一整天开着。冬天挂棉帘子、夏天挂竹帘子,预备着随时有人进来。当然,也不会有什么闲杂人进去,但妃嫔们也只能端庄秀丽地在宫里坐着,不能有一点不合规矩。

现代人习惯了在自己的房间把门一关,就是一方天地。这在古人是不可想象的,远的不说,就一二十年前的农村,房门也是一白天开着,床铺上的被褥整整齐齐叠起来,用被单遮着,白天不允许再摊开。如果房门关着,来个客人准要嗔怪:怎么大白天还关着门,干啥呢。

梳洗好了,先不吃饭。皇上要先去上早朝,一般是在养心殿,有时是在乾清门进行「

御门听政

」,接见封疆勋吏就在乾清宫。这起来先干活,和老农民是一样的,日出而作,起床第一件事是下地干活,干一段时间才回家吃早饭。

妃嫔们自然不必上朝,可是吃早饭也必须等到御膳房统一进膳的时候。

宫廷中称皇帝后妃吃饭为传膳、进膳。

因皇帝日常用膳的地点并不固定,到了饭点儿,人家在哪,御膳就要送到哪。所以要随传随用,御膳房准备御膳也就须有制度规定,因此形成了独特的传膳制度。按制度,膳房要逐日开列清单,通称「

膳单

」,交内务府大臣画行后才能烹调制作。膳单上要写明操作人的姓名、何人烹调。做得好了,赏赐。出了问题,怪罪下来也能找到负责人。

最大的膳食机构是内务府下面的御茶膳房。御茶膳房包括膳房、茶房和清茶房下设荤局、素局、挂炉局、点心局和饭局。御茶膳房共有一百二十多人,此外还有太监一百五六十人。

御茶膳房很远,要从乾清门出去,出景运门,过箭亭,才能到御茶膳房。按道理不算太角落,但很外围。和宫外只隔着一道东华门,并没有层层宫门阻隔。御膳房的膳夫们就住在东华门外,每天早进宫、晚出宫,绝不允许在紫禁城里过夜。御膳房设得远,一是为了后宫肃静,二是方便膳夫。膳夫们进出宫的路线要经过銮仪卫,可以说是很战战兢兢了。

古代的宫中的食篮是上下两层,下层加热水上层放饭菜。这样的话,从遥远的御膳房运过来,菜不会冷。

不过,大御膳房太远、太麻烦。一般都是做贡菜、正餐用他们。一般情况下,吃点心、加餐的话,养心殿、各宫都有小御膳房。

都说五谷轮回,说完了吃饭,自然也落不下一件「污」事。

宫里头有两大奇怪的事:

一是数千间的房子都没烟囱。宫里怕失火,不烧煤更不许烧劈柴,全部烧炭。宫殿建筑都是悬空的,像现在的楼房有地下室一样。冬天用铁制的辘辘车,烧好了的炭,推进地下室取暖,人在屋子里像在暖炕上一样。

另一个是整个宫里没厕所,把炭灰积存起来,解大溲用便盆盛炭灰,完了必须用灰盖好;解小溲用便盆,倾倒在恭桶里。每天由小太监刷洗干净,所以无论冬夏,宫里绝没有臭气味。正好,连碳灰都利用了。

皇上的便盆,能随便叫吗?必须叫官房。

大太监一喊:「

传官房。

」

负责便盆的太监头顶官房一路小跑奔过来。

那太监头顶用黄云龙套包着官房,不知道的还以为是宝物呢。

太监跑到门口跪下说「

官房到

」,贴身宫女就把官房接过去抱到内室,另一宫女在地上铺上黄绸锻将官房放上去,宫女把盖掀开,里面早已放好了经过特殊处理蓬松的香灰。虽然是旱厕,但是防臭效果一点都不比抽水马桶差。

手纸是宫女加工好的。领来细软的白绵纸,先把一大张分开裁好,再轻轻地喷上一点水,喷得比雾还细。宫女们经常比赛,同时含上一口水,同时喷出,看谁的力气足,喷的时间长,雾星又匀又细。

把纸喷得发潮发蔫以后,用铜熨斗轻轻地走两遍,随后再裁成长条,垫上湿布,用热熨斗在纸上只要一来一往就成了。

俗话说:拙裁缝,巧熨斗,这也是做针线活的一种技术。千万不可烙糊,糊纸发脆,爱碎,就不能用了。

这样把又柔软、又干净、又有棱角的便纸,折叠好备用。熨两遍,一是图干净,二是要把纸毛熨倒了。不带毛的纸发滑,带毛的纸又发涩,只有把纸毛熨倒了的纸最好用。

《延禧攻略》里的这些宫廷细节还原得还是很好的。

故宫地下无排污管道,主要是皇宫不能存这些污物,各宫室内设有马桶,每天有专人取走,在宫外清洁处理污秽之物,这个工作,剧中安排在辛者库。

魏璎珞被富察皇后罚出长春宫后,就到了辛者库涮恭桶。辛者库,绝不是「

辛苦的人待的仓库

」的意思,而是满文「

sin jeku

」的音译,意思是包衣管领下食口粮人。也就是仆役。

说故宫里绝对没厕所,也不对。乾隆皇帝的母亲,崇庆皇太后的宫里就有厕所,叫净房,还有仨。乾隆为了孝敬他的母亲,专门精心修造的。

第一处在崇庆皇太后居住的后殿,后殿的东稍间,有四扇窗的屏墙后面藏着一条暗道,暗道从殿内通到东墙外一间独立的房屋,全程廊屋相连不见露天,这间接盖在后殿东边的小屋子,就是一个独立的净房。

另一处在后围房,这是太后看戏的地方,后围房东次间北面,乾隆甚至连他妈看戏时,可能会有需要都想到设计到了。

寿康宫是整座紫禁城里设计最科学,设施最完备,最宜居的院落,它的居住舒适度不仅超过东西六宫,甚至比皇帝们居住的养心殿还要好。

可是就是这样,如厕条件还是和装了抽水马桶的现代卫生间差得很远。宫女们费心尽力做出来的手纸,和超市里买的几十块钱一大包的卷纸也差很远。

这个夏天,整天都待在空调房,不愿意出去。有时候就想,这么热,古人是怎么度过的。

别担心,皇上有绝招。

第一个绝招是大屋顶。明代以后的建筑规制是:「檐

步五举,飞椽三五举;柱高一丈,平出檐三尺,再加拽架。

」

这简单的建筑法式,里面却有大奥妙。故宫的营造者样式雷们已经善于运用冬夏季日影的角度(就是今天所说的太阳高度角,北京地区冬至正午太阳高度角为27°,夏至正午太阳高度角为76°),来设计出檐的角度。宫内的北房有了这个角度的屋檐,就能够在夏至前后,屋檐遮阳;到了冬至前后,阳光满室;高大的屋宇还起到很好的隔热保温效果,使得房间内有冬暖夏凉之感。

看看长春宫的这个大屋顶,像不像张开的一把遮阳伞?

庑殿顶就是比平顶屋凉快,要不白瞎那么多木料和砖瓦了。

第二个绝招是冰窖。

每年冬天滴水成冰的时候,在后海、前海、北海、中南海的湖面上都布满了打冰的人,把一片湖面凿成一块块的冰,诗经里叫「

凿冰冲冲

」,然后 保存在冰窖里。夏天拿出来,冰镇饮料、水果,或者搬一块放在小主的寝宫,顿显凉爽,皇上也能多来坐坐。

比如,魏璎珞向皇后献冰鉴,皇上看到冰鉴后,十分喜欢。但是可惜后来吃多了冰镇葡萄,拉了肚子。

故宫的冰窖就在慈宁宫旁,现在是一间网红餐厅。

第三招就是八仙过海各显神通。

当年雍正皇帝还设计了一个新奇的玩意儿——水法风扇室,异想天开地将水流引入室内,水流带动了这座房间中的一架风扇。风扇当年使用了翎毛,挑剔的雍正皇帝还嫌风速不高,命人赶在小暑到来前,重做了大一些的染黄翎毛扇,而且一下就安了六把。呼呼呼,呼呼呼,想必很惬意。

如果这三招都失灵了,还能咋办?跑!

到淸漪园去、到圆明园去,到承德的避暑山庄去!

可怜啊!因为热,连皇宫都要放弃。

最热的那几天,我和朋友有一次到故宫游览,被琉璃瓦反射下来的光和广场上蒸腾起来的热气烤得发晕。他惊异于后妃们住的地方如此昏暗、低矮,上下水都没有,生活不便。

其实,如果不考虑等级制度带来的心理满足,现代都市人的生活条件比古代帝后是要好一点的。因为,皇帝皇后们享受到的是封建农业文明最顶级的供养,而现代人是发达工业文明最普通的庇护。

两个有代差的文明,高级文明对低级文明是碾压式的。

就比如说,您晚上回家要传膳了,手指一动,在手机上下单,一会儿就有专人带着一个明黄包袱把热膳送到您寝宫门口了。大不了就是花钱嘛。可是,皇上吃御膳不花钱吗?花的更多,光绪帝的一个鸡蛋要一两银子,上哪说理去。

说来说去,还是呆在空调房里刷剧最舒服。

阅读原文处可查看文章集锦。

来公众号「书林斋」(Kongli1996)、微博「孔鲤」及豆瓣「孔鲤」。

我写,你看。