替吴晗平反,这是知识界的心声。粉碎“四人帮”后,光明日报编辑苏双碧到安徽芜湖开会,几位大学教师不约而同地来到他的住处,问他:“吴晗能不能平反,有没有信息;吴晗不平反,知识分子心里不平啊!”他们之所以冲着苏来,一是苏来自北京光明日报社,他们以为他信息灵些;二是他曾和吴晗一起工作过,“文化大革命”中备受株连,社会上广传他是吴晗的秘书。甚至他在一九七四年被调光明日报工作,都接到来自宁夏、四川等地的电话,以为他工作的安排和吴晗冤案松动有点关系。其实,这是误传,他并不是吴晗的秘书,而是北京市历史学会的干部。当时历史学会只有他一个专职干部,用吴晗的话说:是一个人,一支笔,一部电话。而吴晗是会长,加上他从不挂虚职,事必躬亲,小事都由他亲自过问和认可,而苏双碧做具体事情,从这个意义上说,讲他是吴晗的秘书也未尝不可。

吴晗能不能平反,苏双碧虽然不能准确地回答,但和他们的心却是相通的,为吴晗平反他多次想过,思想冲动过,总想为这件事效点力。他为此找到黎澍,黎澍思想敏锐,敢于仗义直言。苏双碧向他请教:“如果组织一篇文章,以替《海瑞罢官》平反为主题,从政治上狠批姚文元,是否可行,是否于吴晗平反一事有补?”黎澍认为可行,并说:“批姚文元总可以吧!”于是,他们约定一起做这项工作。

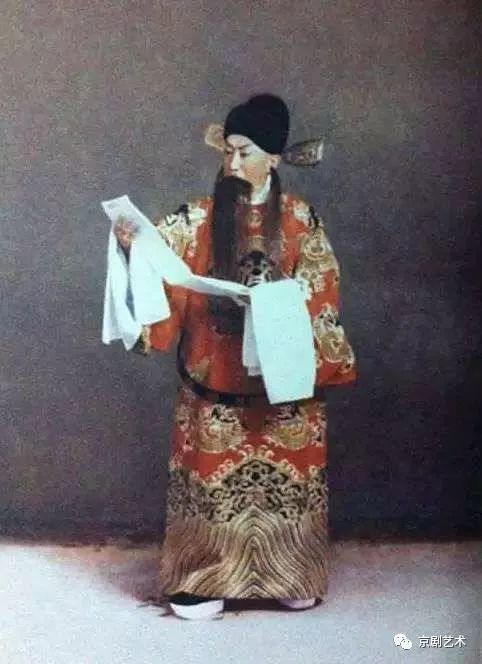

马连良《海瑞罢官》

剧照

过了些日子,黎澍一见面就说:“办成一件事很难啊!我找了几个大手笔,都婉言谢绝了。看来心有余悸啊!”后来,黎澍又亲自找了几位作者,其中一位提出了条件,即如果较准确地知道当时批吴晗的背景,他可以写。其实,批吴的背景,也就是发动这场“文化大革命”的背景。“文化大革命”当时不能否定,写替吴晗平反的文章当然也就要担风险了。

经过一段努力之后,此事又耽搁下来。但很想去做的事情,不把它办成,心里总是不会平静的,思来想去,苏双碧当时觉得,由他来写这篇文章,至少有两个有利条件:一是他年轻,又是报社的一名普通编辑,即使文章有点偏差,上面也不致于太计较;二是他曾和吴晗一起工作过,又参加过邓拓、范瑾为组长的后来被称为“假批判真包庇”的写作组,多少也算了解一些内情。据此,他决定试一试,并着手准备写这篇文章。

然而,这件事毕竟太大了。按组织原则,苏双碧必须向报社领导汇报自己的想法,并征得领导的同意,才能着手去做。大约在十一月上旬的一天,苏双碧得知总编辑杨西光很快要去出席中央工作会议,那天下午正好在楼道里碰到他,苏双碧向他说明要写一篇从政治上狠批姚文元并替《海瑞罢官》平反、从而为全面替吴晗平反作舆论准备的文章。杨西光几乎没有多加思索就表示同意,并说:“批姚文元总可以吧,吴晗平反是时间问题。”他态度明朗、坚决,增强了苏双碧的信心。随后,苏双碧又告诉了主管理论部工作的领导小组成员马沛文,他对这一设想表示了极大的兴趣,要苏双碧把别的工作先放一下,以最快的速度写出来。于是,从构思到查材料到写成文章,大约只用了两天多的时间。文章初稿交给马沛文后,第二天一早他就来找苏双碧,认为文章基调不错,大体可以。但由于题材重大,加上当时的特殊历史背景,决定立即排出清样,但要严格保密。清样出来后,苏双碧问马沛文是否要送杨西光看,马沛文没有正面回答,但若有所思地说:“殷参(光明日报第二把手)已经看过这篇文章,他赞成文章的观点,如要见报,可以由殷参签发。”当时殷参和马沛文是有良苦用心的:一是杨西光在中央开会很忙,当时已交代报社工作由殷参主持,而且杨西光已经同意苏双碧写这篇文章,不必再去打扰他;二是当时环境特殊,如果把稿子送到会上给杨西光,就必然要送主管宣传的同志或其他有关同志看,这样就可能拖延时间,甚至有可能发不出去。当时这样处理,如果文章发出去,挨了上面批评,杨西光也有个回旋余地。今天回过头去看这段历史,殷参、马沛文的用意自在情理之中。

文章脱稿后的第三天,即一九七八年十一月十五日,《光明日报》以《评姚文元的<评新编历史剧“海瑞罢官”>》的通栏标题在第三版整版刊出。文章尖锐地指出:“姚文元《评新编》的出笼本身就是一个政治大阴谋,是对知识分子的一次大浩劫。从此,无数的知识分子被‘四人帮’以各种莫须有的罪名打入十八层地狱,几千年来祖国的文化被一笔勾销,人们的思想被禁锢、舆论被钳制,偌大的中国只有‘四人帮’的‘全面专政’……”文章在谈到平反冤假错案时说:“冤狱就是你们这些祸国殃民的‘四人帮’制造的,今天我们就是要平冤狱,包括你姚文元《评新编》造成的以批《海瑞罢官》为中心的文字狱,都必须一个一个地清算,一个一个地平反。冤狱不平反就不足以平民愤,冤案不昭雪就不足以快人心。”平心而论,并不是这篇文章写得好,而是这个问题过于敏感,过于重大。众所周知,十年动乱是从姚文元的评《海瑞罢官》这篇文章为发端的,否定评《海瑞罢官》就意味着“文化大革命”也可以否定。因此,在国内外起到相当大的轰动效应是可想而知的。当天广播电台广播了这篇文章的摘要,《文汇报》等全国许多家报纸转载了这篇文章,上海人民出版社当天决定出版这篇文章的单行本。世界各大通讯社纷纷播发刊登这篇文章的消息和评论,根据他们的政治敏感和政治需要进行评述和猜测。文章发表后,部分地区就这个问题召开的各界知名人士的座谈会上,头两天都是谈文章本身,进一步揭露“四人帮”迫害吴晗及大批知识分子的罪行,会议气氛热烈,许多被迫害过的知识分子发言时声泪俱下。但据说到了第三天(第三天简报没有看到)不少与会者就提出姚文元的这篇文章是怎样出笼的、后台是谁的问题。当时对江青如何勾结张春桥、姚文元炮制这篇文章,以及江青如何奉命组织这篇文章还没搞清楚,这个问题一时还难以回答清楚,加上外国借此散布“非毛化”言论,进行造谣诽谤,于是北京的有关领域空气骤然紧张起来。杨西光在中央开会特地匆匆赶回。他说,文章发表当天会上许多领导同志来和他握手祝贺,说是《光明日报》又前进了一步。而这两天因有一部分人出于维护“文化大革命”正确性的目的,就对这篇文章进行非难。当时主管意识形态的领导同志也埋怨,说《光明日报》“登这么重大题材的文章,也不先打一下招呼”。杨西光思想敏锐,看到分歧在所难免,斗争是复杂的,就说:“有压力,但不要紧,吴晗最终总是要平反的。文章的观点会上大部分人是赞成的。”“有人抓住你文章中说的姚文元这篇文章的出笼是个政治大阴谋这句话作文章。其实,这也没有错,姚文元他们是在搞政治阴谋嘛!”话虽这么说,但压力还是存在的。事实上在这种气氛下,北京几家报纸已拼好转载此文的版面,但都没能够刊登出来。