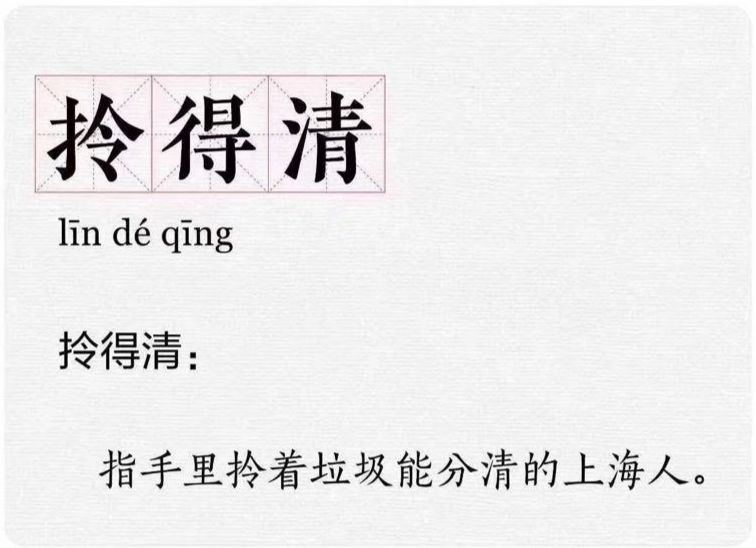

2019年7月1日,上海率先开始强制实行垃圾分类。

在上海的小伙伴们被垃圾逼疯的时候,北京的小伙伴们,一边刷着上海垃圾分类的段子,一边“哈哈哈哈哈哈哈”地“嘲笑”着“拎得清”的上海人。

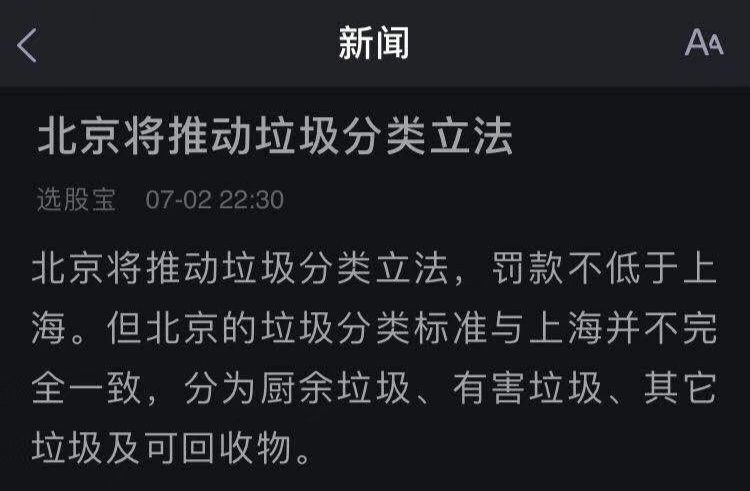

直到收到这样一条消息:

“北京市将通过立法约束垃圾分类, 罚款上限将不低于上海”,他们的笑容渐渐凝固在脸上……

是的,北京的小伙伴们,你们别高兴得太早,北京马上也要开始强制实行垃圾分类了。

有消息称:

北京将推动垃圾分类立法,罚款不低于上海。但北京的垃圾分类标准与上海并不完全一致,分为

厨余垃圾

、

有害垃圾

、

其他垃圾

和

可回收物

。

这条消息看上去并没什么特别,但其实信息量巨大。

我看完之后,忍不住发了一条朋友圈:

实话实说,在垃圾分类这件事上,北京人的表达水平,完胜上海。

我为什么会这么说呢?

“表达水平”指的是遣词造句,或者是修辞水平吗?

其实不是,遣词造句和修辞水平,都只是术的层面。

而我说的“表达水平”是道的层面,背后指的是一种心态,指的是

你到底是站在自己的角度去想问题,还是站在别人的角度去想问题

。

这种心态在商业世界里非常重要。

你看,上海的垃圾分为:

湿垃圾

、

干垃圾

、

有害垃圾

和

可回收垃圾

。

而北京的垃圾分为:

厨余垃圾

、

其他垃圾

、

有害垃圾

和

可回收物

。

看起来上海和北京的垃圾分类是非常不同的,

但其实它们最大的不同,是在于分类名称

。

大体上来说,

北京的“厨余垃圾” = 上海的“湿垃圾”;

北京的“其他垃圾” = 上海的“干垃圾”;

北京的“有害垃圾” = 上海的“有害垃圾”;

北京的“可回收物” = 上海的“可回收垃圾”。

每一类垃圾只是名称不同,而在投放、运输和处理操作上,大体上都是一样的。

但是,就是这名称上的一点小小的不同,带来的社会成本却有巨大差异。

比如,

北京的“厨余垃圾”,为什么在上海要被叫做“湿垃圾”呢?

你可以想象一下,上海人当时在取这个名字的时候,是一种什么样的心态?

为什么要给垃圾取名叫“干垃圾”或者“湿垃圾”呢?

你认真想一想,它的原因可能是,很多干垃圾最后的处理方法都是焚烧,但在焚烧的时候如果混有湿垃圾,就需要额外的能量来把水份加热蒸发掉,这样焚烧的效率就比较低。

而如果垃圾是干的,这部分能量就可以节省下来。

所以,站在垃圾处理厂的角度,就一定需要把干垃圾和湿垃圾区分开,于是在垃圾分类的时候,就把分类名称叫做干垃圾和湿垃圾。

站在垃圾处理厂的角度,这其实特别有道理。

但随之问题就来了。

站在用户角度来看,他哪知道什么叫干垃圾,什么叫湿垃圾啊?

这给广大上海人民带来了极大的困扰。

湿纸巾,是干垃圾?

干果壳,是湿垃圾?

饼干,是湿垃圾?

湿垃圾袋,是干垃圾?

……

上海人民表示???

所以到后来,上海人民都被逼疯了。

“阿拉上海宁,最近不谈股票,不谈房价,甚至连朋友都不谈……一门心思统统扑在垃圾上。

”

为了解决这个巨大的困扰,政府又不得不设计一张长长的清单,来说明到底哪些属于干垃圾,哪些属于湿垃圾。

大家只好像准备考试一样,去背这个清单。

可是,你知道清单是不可穷尽的,总会有不在清单上的东西,让大家分不清它到底是干垃圾还是湿垃圾。

为了更好记住分类,网友们甚至总结了口诀:

猪吃的,湿垃圾;

猪不吃的,干垃圾;

猪吃了会死的,有害垃圾;

卖了可以买猪的,可回收垃圾。

只要设身处地地为猪着想,干湿垃圾的分类就不用怕了。

![]()

你看,这前前后后制造了多大的认知成本,

认知成本其实就是整个社会的运营成本

。

北京的垃圾分类在这一点上就做的非常好。

比如北京的“厨余垃圾”。

刚才我们说,干垃圾和湿垃圾,是站在垃圾处理厂的角度来分类的。

而站用户角度,他看不懂什么叫干垃圾,什么叫湿垃圾。

但用户可以很容易地根据产生垃圾的过程来分类。

我做饭时产生的垃圾叫做厨余垃圾,而厨余垃圾大体上都属于上海垃圾分类中的湿垃圾。

厨余垃圾对于用户来说,非常好区分;但湿垃圾对于用户来说,认知成本就太大了。

当然厨余垃圾中也许有一小部分属于干垃圾,这一小部分可能会降低一点点垃圾处理的效率,浪费一些能源,但是这却可以极大地降低用户的认知成本,节约下来很大一部分社会运营的成本。

再比如,北京的“可回收物”。

上海的“可回收垃圾”,这个叫法也让人特别困扰。

你说你都可回收了,为什么还要叫垃圾啊?可回收,就说明有用对吧,那就不应该叫做“垃圾”了呀。

而在北京,把“可回收垃圾”叫做“可回收物”,这就解决了这个困扰。

再比如,北京的“其他垃圾”。

这个分类太重要了。

在分类中,必须得有一个分类能够包容万物,在我真的不知道把它分在哪一类时,就把它放在“其他”这个分类中。

在上海的垃圾分类中,其实

“干垃圾”

也扮演着同样的角色,但是它的名称却会给用户带来很大的困扰。

“干垃圾”和“湿垃圾”,你光看名字就会觉得奇怪,这两个分类本身是相互排斥的,加起来就是全集了。

理论上一个垃圾,它不是干的,就应该是湿的对吧?

可是为什么还会再分出来一个“有害垃圾”和一个“可回收垃圾”呢?

而北京用一个“其他垃圾”就解决了这个困扰,这对用户来说认知成本是非常低的。

上海的垃圾分类,是站在垃圾处理厂的角度来分的;

而北京的垃圾分类,是真正站在用户的角度来分的。

所以,这次的垃圾分类,我认为上海完败于北京。