每年秋季,在长野县茅野市的蓼科高原,都会举办一次“

蓼科高原电影节

”,来纪念小津安二郎。

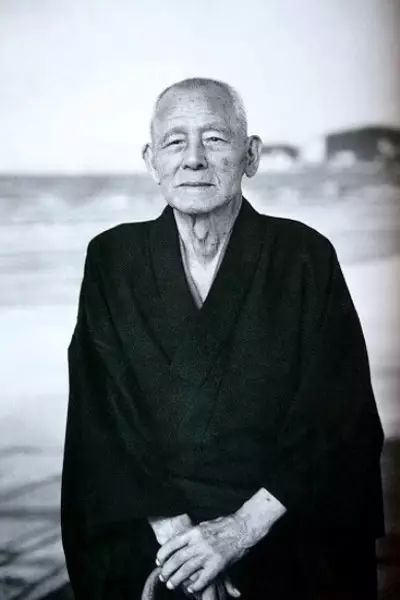

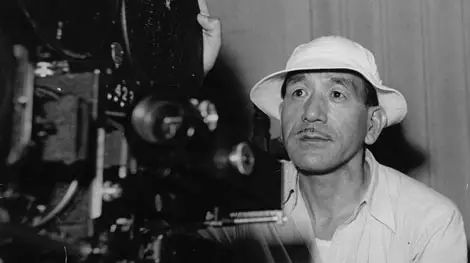

小津安二郎

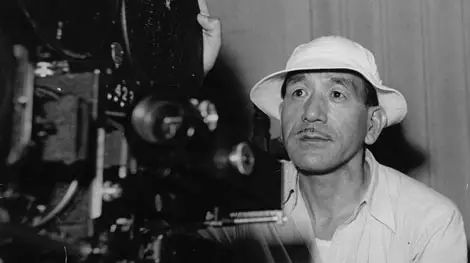

(1903.12.12-1963.12.12)和黑泽明、沟口健二,被并称为日本电影史上的三大巨匠,他所描写的微妙人际关系和百姓心理,具有超越时间和地域的普世价值

小津安二郎

(1903.12.12-1963.12.12)和黑泽明、沟口健二,被并称为日本电影史上的三大巨匠,他所描写的微妙人际关系和百姓心理,具有超越时间和地域的普世价值

第一届“

蓼科高原电影节

”始办于

1998

年

9

月

8

日。当时,除了放映小津的经典电影,主办方

(“蓼科高原电影节”实行委员会)

还请来了井上和男、铃木清顺、山田洋次、山内久等日本重量级电影导演和编剧,参加座谈。

第一届“蓼科高原电影节”嘉宾发言的环节。

此后,蓼科高原电影节一届比一届丰富,也吸引了大量年轻影人和爱好者。

去年第19届电影节,现场有各种小吃、饮料摊位

去年电影节的交流会环节

电影节前夜,还有“大白熊乐团”做的Jazz Live

衣着鲜艳的年轻人在小津的黑白海报下唱起了民谣,这种反差是不是很有趣?这是第19届电影节当天,ラヴィオン乐队办的mini Live

从2002年开始,蓼科高原电影节还增设了短篇电影竞赛,一等奖可获得30万日元的奖金,图为第19届电影节上,获奖作品《タロット侦探ボブ西田》的制作人、导演和演员在做发言

纪念小津的电影节当然也少不了小津生前最爱的清酒“

ダイヤ菊

”,喝完酒再逛一下小津以前每天都要溜达的路线,这也成了历年电影节的必备项目

到今年9月,蓼科高原电影节已经连续举办了20年。

说起来,小津是东京出身,纪念他的电影节为什么要办在长野呢?

你们能猜到吧,创作者都喜欢躲避尘世的喧嚣

(简而言之,宅)

。1956年以后,僻静的蓼科就是小津的主要创作地。

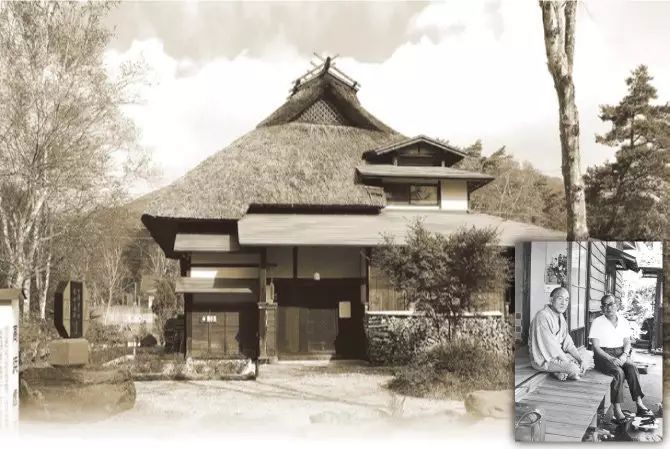

那时,小津的编剧搭档野田高梧,在蓼科买了栋大别墅,将其命名为“云呼庄”。

刚完成《东京物语》

(1953)

的小津前来拜访,被眼前连绵的山脉景色给吸引住了。他连连感叹那里水之清澈、空气之清新。

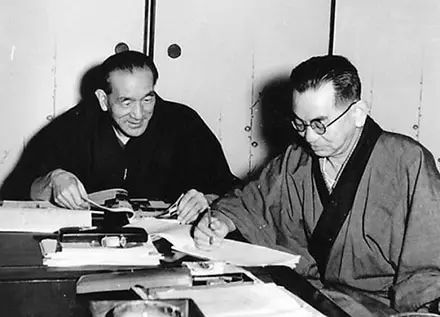

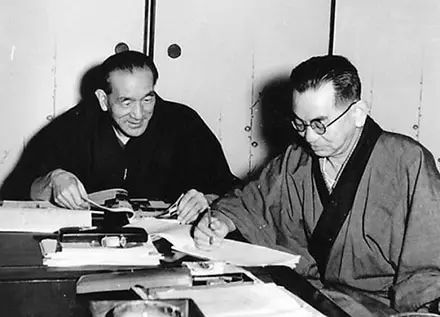

野 田 高 梧

(1893年11月19日-1968年9月23日)比小津年长10岁,他是小津工作上的搭档,也是他精神上的同盟和领导者

此后,他们俩就在那里共同生活。二人汇友、喝酒、散步,还合作完成了很多经典作品,直至小津去世。

可以说,蓼科就是小津的精神家园。

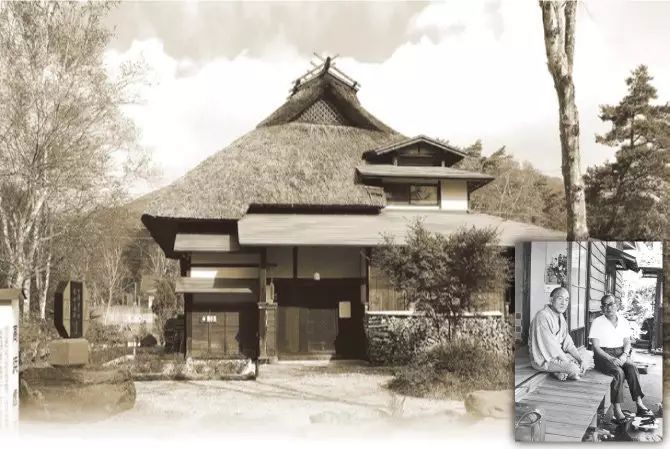

从1956年到1963年小津去世,他的七部作品中有六部都是在蓼科写出来的,这包括《东京暮色》(1957)、《早安》(1959)和《秋刀鱼之味》(1962)等,图为“云呼庄”原貌

蓼科的 这栋“云呼庄”别墅正如其名。山呼唤云,云呼唤人,它还为小津唤来了一波又一波圈内圈外的亲朋好友。

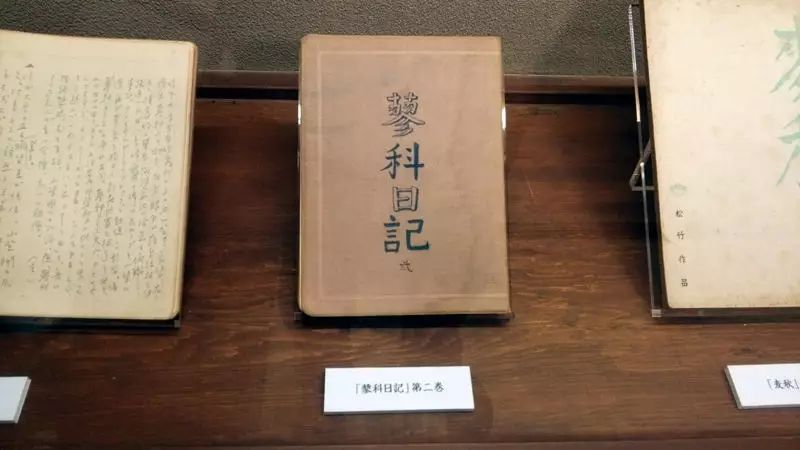

“云呼庄”有个规定,凡是来拜访的客人,必须在记事本上留下笔迹。而这样的记事本,总共累积了整整18本。

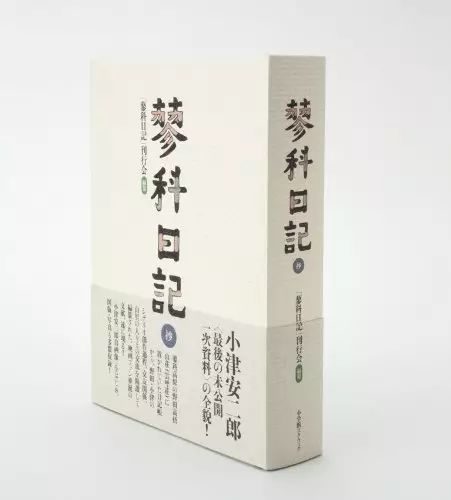

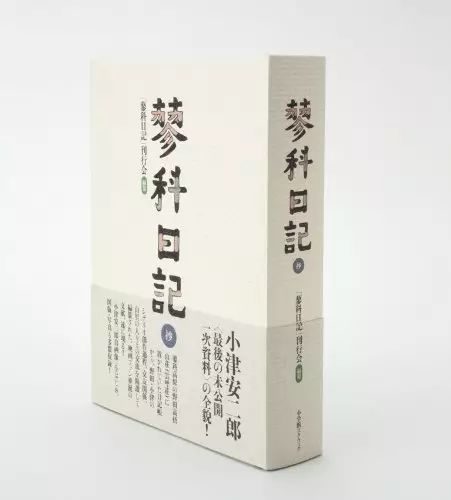

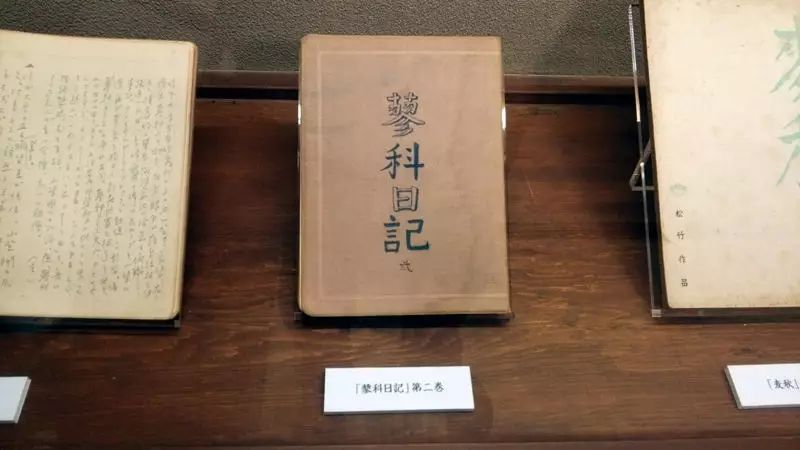

《 蓼 科 日 记 》

(2013,小学馆Square)节选了反映小津和野田在蓼科生活交友关系的内容,日记囊括了小津的文字和插画,以及各界名流的部分文字,这本书只印刷了2500本,目前已经绝版,上图依次为原《蓼科日记》第二卷和新版《蓼科日记》。

在《蓼科日记》中,一个叫“ダイヤ菊”的当地产清酒经常出现。你也许想不到,这是标记小津电影完成度的刻度表。

那时,小津和野田每创作一部电影,大概需要喝掉一升一瓶的“ダイヤ菊”清酒100瓶。所以,看看他们的空酒瓶数,你就明白电影进行到哪一步了。

酒在他们的日常生活中,就像吃饭一样重要。因此,在“云呼庄”的一天通常是这样的:

“早上九点起床,泡澡。然后吃早饭,两个人喝半瓶酒。午睡到下午一点。为了晚餐更好吃,不吃午餐。睡醒后散步两个小时左右。从下午四点工作到六点。八点结束晚餐,两个人喝掉一瓶酒。再工作到夜里12点。”

复原后“云呼庄”的样貌

演员笠智众,看到他们摆得到处都是酒瓶子,曾经感慨,“简直是酒馆的后厨啊”。

笠智众,曾在《东京物语》和《秋刀鱼之味》等小津作品中出演

除了喝酒,小津和野田每天还会去一个叫“蓼科牛奶”的店里喝茶。而在想看相扑比赛的时候,他们还会到附近的酒店看直播。

前面提到的散步路线,是小津和野田在遇到创作瓶颈,或碰上好友拜访时常走的。这条路线的终点是一棵樱花树。

小津非常喜爱路上的绝景。他受此启发,定下了《早春》

(1952)

这部电影的片名。

小津安二郎

小津安二郎