大家好,我是顾中一,是位科普工作者,做了十年科普,这是我的第531篇科普文章。全文5000字,希望此文能帮助到更多的同行理清科学传播该怎么做,将科学传播的火把传递下去……

太长不看之必读信息

1.科普讲证据不等于搬证据

(吃瓜群众仔细看这部分就够了)

-

专业人员也是公众的一份子,其个人言论往往对公众更有启发

-

科学话题的事实判断有唯一性,面对非科学话题对不同的价值判断也应尊重

-

指南只是供医生决策时参考,科普作品应当易于公众理解、接受和参与

2.科学传播也要讲科学

3.科普面临的困境

-

价值观多样,缺乏学习动力

-

认知能力有限,注意力稀缺

-

缺乏对传播者的信任

4.科普的七种武器

-

通俗易懂讲故事

-

公开透明

-

重视互动

-

量身定制

-

娱乐化

-

碎片化

-

打造意见领袖

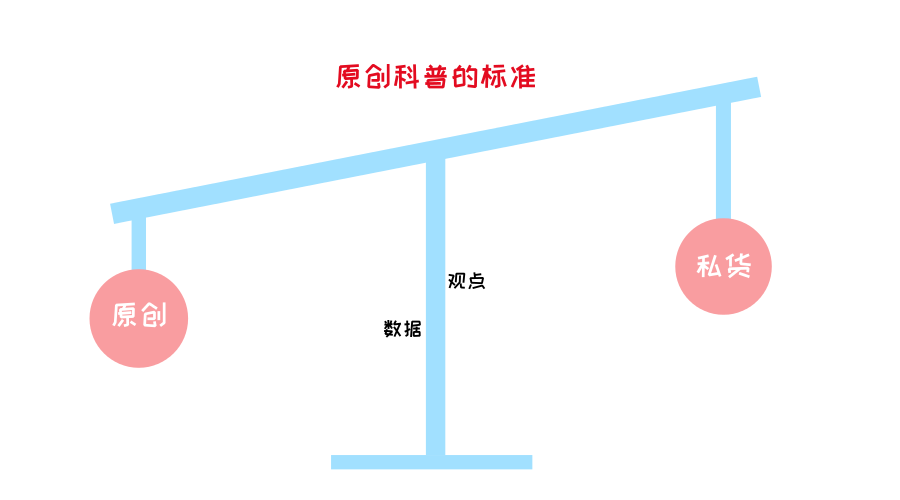

这两天微博上有个关于“原创科普标准”的话题,科普圈里的

三位著名科普人—

方舟子、裴洪岗、范志红因为科普作品怎么才能算“原创”发生了争论。

核心主要是两件事:

范老师提出一个三级原创的分类标准:“科普从观点和数据开始原创是一级原创”。

裴医生提出:“个人发表未经同行评议的观点不是原创科普而是夹带私货”。

在我看来这两个科普的标准都过于严苛,经不住推敲。

范老师的观点我作为同行很容易理解,发微博解释过,其不合理之处已经被方舟子和裴医生批判过,她也主动退出了讨论,我这里就不提了,重点说下后者。

一:科普讲证据不等于搬证据

裴医生反复重申的原话是:

“科普作者将自己未被评议、验证的研究、观点、看法、建议写进科普而且不注明是个人看法,那不叫原创科普,那叫夹带私货。”

我们举个具体例子:

陈小舒医生参与此次讨论时提到4-6月婴儿要不要补铁剂的问题,她说自己的观点也与美国儿科学会不符,裴医生表示那么应该摆出权威机构的推荐,

但据我所知这个话题几家权威机构的意见也是不一样的。

还有辅食添加时机,WHO、中国营养学会都建议6个月添加,欧盟则是建议4个月,孕期铁筛查和补铁美国的权威机构2家同意两家不同意,昨天也有人提到维生素D补充的问题,我更是可以列出十几个权威医学机构不一样的建议。

岂不是从我筛选参考文献起就是私货了?

不然科普只能这么做了:

“这个问题,目前有10种不同意见…… (接下来抄几千字) ”

读者岂不是要懵了?

跳出医学问题,一个大气科学领域的专业人士科普全球变暖的问题时能避开碳排放吗?对于政策每个人都会有自己的看法,难道科普时表达一下个人看法就要被冠以“夹杂私货”之名?要知道

专业人员也是公众的一份子,其个人观点背后价值判断、逻辑推理往往对公众更有启发。

科普应追求严谨的道理相信大家都能理解,科普作品、专家观点、指南都应重在传递科学的主流意见,也必须看中证据,

科学话题的事实判断有唯一性

,任何科学工作者都应严肃对待,错了就该被批判,

面对并非纯科学话题时,对于不同的价值判断也应尊重。

即便按照循证医学,决策时也是要结合最佳临床证据、对象的价值观和意愿以及决策者经验的,而非对证据的生搬硬套。何况指南本身并不是多高级别的证据,只是供医生决策时参考,

科普作品更是应当易于公众理解、接受和参与。

因此,我自己在科普作品中是会尽量给出个人判断的,比如维生素D的话题我在既往科普时除了结合RCT原始研究结果(最佳临床证据),还会考虑对象生理状态、肤色、美白诉求、各地区各性别职业年龄的维生素D检测数据、检测方法成本和准确度、缺乏后果、不足后果、户外习惯、纬度、雾霾、产品剂量价格、过量风险、服用过程风险、产品法规、购买渠道、产品评测数据、收入水平……

以上还只是膳食因素影响最小的人群和营养素,实施时只需买了补充剂每天吃就行,可想而知当膳食因素影响大的情况下又会有多少可及性因素需要考虑,而这些都是我作为营养师每天遇到的问题。很多营养话题非常贴近生活,考虑到混杂因素影响巨大、研究成本极高,往往都没有高质量临床证据,我在决策时所参考的"最佳证据" 很可能证据强度比较低。

如果这些判断都算是夹带私货,那我宁愿背负这个骂名。

二:科学传播也要讲科学

二:科学传播也要讲科学

当然,这也可能是大家对“科普”定义不一样所致,昨天还有人说科普就应完全客观、摆证据、不要带任何个人情绪…… 其实

科普应该怎么做也是可以用科学方法研究的

,已有了很多研究成果。

在科学传播这门学科刚刚兴起时,

普遍认为只要公众对科学了解越多、就越会与专家意见一致

,因此不停灌输知识就好,这是著名的缺失模型,但这种模型过于简陋,

早已不符合快速变化的时代了

。

这里自我介绍一下,我硕士毕业于清华大学公共健康研究中心公共卫生专业,传播学的课程上过两个学期,有关科学传播的论文自认为比一般医生读得多。

这里自我介绍一下,我硕士毕业于清华大学公共健康研究中心公共卫生专业,传播学的课程上过两个学期,有关科学传播的论文自认为比一般医生读得多。

科普,顾名思义就是科学的普及,随着科学的发展,科普的意义不言自明。有效科普可以让人们面对问题时对下一步行为的风险、收益和成本有着更为准确的认识,从而作出明智的选择。

如何做到更有效科普呢?早在二战后学者们就开始关注并开展了很多研究,与之相关的有心理学、行为科学等学科。1985年英国皇家学会发表了重要报告《公众理解科学》,此后创办了不少相关的学术团体及相应的刊物,构建了很多不同的理论模型。虽然大多模型和数据迄今还是很简陋,但也是可检验和推翻的,可对科普实践有一些启发。

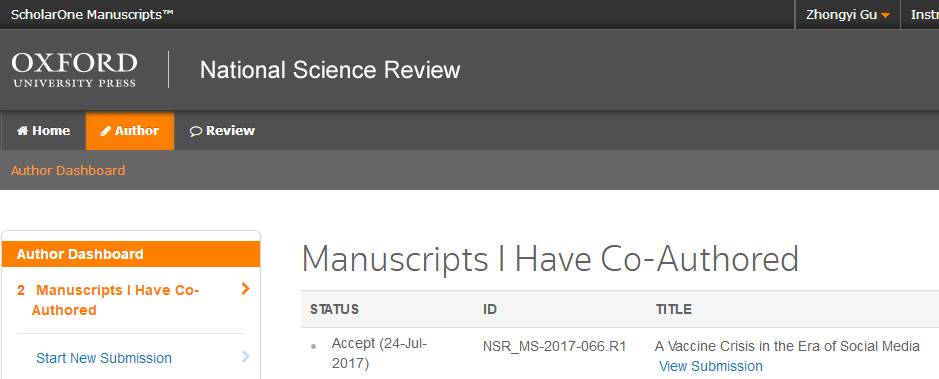

就在三天前,我作为第一作者有关社交网络科学传播的观点性文章《社交媒体时代的疫苗危机》刚刚被经过同行评议的SCI期刊National Science Review(IF 8.8)接收。

我其中指出社交网络意见领袖(比如裴医生这样的)在影响力方面天然有着巨大的优势;应该建立双向沟通的平台,让公众随时获得信息、专家基于公众反馈调整服务等等……

三:科普面临的困境

传播学角度分析,科普效果不尽如人意有几个方面的原因。

1.价值观多样,缺乏学习动力

最早的时候,科普只是科学家在讲述他们希望传达的事实,这种传统科普建立在科学主义意识形态背景之上,隐含着科学就是好的、普及知识应是自上而下的意味,对于受众获得信息过程的复杂因素缺乏重视。

后来逐渐意识到要想通过科学传播改变人们的判断,传播的信息、不同的价值观、媒介、文化都会有影响。[1] 相比之下现代科普或者说科学传播则越来越重视平等交流、促进公众理解科学活动,科普的主体也不仅仅是传统科普所强调的科学家群体,转向了大众传媒。[2]

然而随着传统媒体逐渐式微,特别社交网络的兴起,多中心的人际传播更为频繁, 新媒体上你我的信息流都是自己筛选出的,你在微博上关注的越来越是和你兴趣相同的人,“受众”这个词都开始变得过时,

传播很可能永远只局限在很小的范围里。

即便信息传播到了眼前,

价值观会决定人们是否愿意获取和接受这些信息

,人们会怀疑与你目前信仰相反的的科学证据。更可怕的是,

价值观想要改变事实上太难了,一般认为在生命历程中整体趋于稳定

。[3]

在中国,一般公众没有非常强的动机去参与科学传播活动,也少有实质需要公众参与的重大科学问题,科学家在传播科学时也不在意传播效果。相比之下在一些国家,公众是否感兴趣是有可能决定到科研基金分配的,科学传播已经不仅仅是单方面传递信息,

越来越多的公共决策也需要在公民在社会中形成共识才能推动

。

说到这里我倒是暗自庆幸,营养等健康知识的科普能够直接使人获利,大家天然就有动机接受营养学传播,算是让我占了便宜,当然这可能也是张悟本之流横行的原因。

2.认知能力有限,注意力稀缺

随着科学技术的日新月异,科学传播可以说是每个社会人都离不开的活动,总会有一些新兴的科学理论涌现,很多知识都会超出一般人的认识框架,在专业人员看来公众总有持续学习的需要,但遗憾的是,传播学者发现

人类的心理认知机制是很难主动去关注和学习科学的

。[4] 虽然科学知识人人需要,最有效的学习渠道仍然是学校教育……

此外还有注意力、流量的稀缺,一款王者荣耀吸引的注意力可能远超全世界所有科普工作者的努力……

3.缺乏对传播者的信任

这里说说大家都非常熟悉的转基因话题,科学界的主流观点很明确:“目前在国际市场上可获得的转基因食品已通过安全性评估并且可能不会对人类健康产生危险。此外,在此类食品获得批准的国家普通大众对这些食品的消费未显示对人类健康的影响。”[5]但是类似观点就算让公众知道了也无法完全说服对方。

著名的

“逆火效应”

就是指有着相反观点的人在面对某个更正的信息很可能不但不被说服,还会更加坚信原先的观点。甚至持任何一方观点的人常常会认为他们所接触的媒体都是倾向于另一方的,这在传播学中叫做

“敌意媒体效应”

[6] 。

普通公众面对完全陌生的关键词时,更愿意相信对此作出解释的科学家个人,而只有当他们

先信任了科学家之后,大脑认知系统才开始去接受这些信息,

并且将这些信息和自己已有的知识体系进行对比,得到结论。

人们还会怀疑科学传播者的利益会不会和传播对象有冲突?理想中,二者的利益应当是一致的,但不可否认的是,不但科学传播者个人容易被收买,即便是在发达国家,

科学团体也很容易政治化

[7],比如说气候、进化论等话题,涉及到公共策略,各方利益集团都可能会找自己的科学家群体来站台,且不说东窗事发后这会降低公众对科学共同体的信任,即便在当时,普通公众也容易留下这个话题是有争议的印象,既然有争议,就不容易接受某一个确定的结论。

四:科普的七种武器

困难重重就要放弃吗?当然不是。传播学、心理学甚至是市场营销的很多技巧都可以给科学传播带来机会。

困难重重就要放弃吗?当然不是。传播学、心理学甚至是市场营销的很多技巧都可以给科学传播带来机会。

1.通俗易懂讲故事

研究发现,受过良好教育的人们往往会更相信依靠自己的能力来评估科学主张,面对科学争议,人们无所适从的时候也容易相信容易理解的一方。这就使得科普的人员在表达的时候应当注意通俗易懂,这样可以让有一些观点即便科学上有瑕疵,也让人感觉到比较踏实[9]。

我在作为科普比赛评委的时候经常审阅非本专业的作品,我一般都会建议尽量少用专业名词,或者至少打个比方或者通过故事来说明,虽然可能会牺牲部分准确性,但传播效果会好很多。

看过TED演讲的人都会发现,往往讲者都会先讲一个发生在她身上或者遇到过的一件事,虽然绝大多数情况下个案在科学角度意义并不大,但人类无数年来学习知识的方式其实就是听故事,而不是冷冰冰的数据分析。一个好故事也更容易抓住大家的注意力,这方面科普作者甚至可以去学习一些编剧知识。

2.公开透明

科学家呈现的事实可能最为可靠,但科学家往往没有能力为整个社会做出价值判断,作为科学传播者更应当承认价值观的差异,以公开透明的态度来解决分歧。

可以把精力放在设计传播方法流程上,找到一个比较稳妥的操作准则,比如注明参考文献、公示利益相关、注明适应人群、主动区隔哪些是基于科学的事实、那些是受到价值观影响的观点等等。另外跨行业交流时也需明确各种术语的定义,非常清晰地界定操作方法,以免事实上造成误导。

3.重视互动

站在比较高的层面,环保与经济发展、生物多样性和居民贫困等社会科学问题是相互作用、相互矛盾的,科学家也会面临很多不确定性,很多时候需要将公众审议与科学分析结合起来,彼此信任。

公众参与也是科学传播的一种形式,很多话题可以在社交网络上讨论,让公众参与其中,不应设置明显的分界线。专业人士与外部人士共同进行科学政策的交流,既是挑战也是机遇。

就我个人而言,我平时微博的几乎所有评论都会看,在公众号后台也设置了自动回复,大家有问题留言可以随时推送给你我写过的几百篇文章,同时我也可以根据留言和评论来写新的作品、改进不足。

4.量身定制

目前科学传播领域已经有了比较推荐的作品生产流程:

1.由专家制定人们进行决策所需要的背景信息。

2.抽样调查大家的信息储备,获得作为一个外行进行决策时的分析模型。

3.比较专家模型和外行模型之间的差别。

4.根据传播对象的认知特点、行为模式等进行传播方案制定

……

总之,科学传播一定要紧贴受众个人情况。甚至于随着人工智能的发展,未来的科普信息也可以针对个人生产、剪裁、投放、跟踪。

5.娱乐化

科普作品同样可以借助流行文化的形式和元素,比如动漫、影视剧等,甚至于“标题党”、“蹭热点”也是打破阵营和渠道的重要技巧。

6.碎片化

很多时候专家的直觉是不可靠的,可能会误解公众关心的内容,给出不必要的复杂信息,倒不如精简核心信息,以碎片化的形式去呈现。一张图片、一句口号带去的行为改变、留下的印象可能并不亚于一本书,生产和传播的成本也会比较低。

6.打造意见领袖

如果是长期做健康传播,为了解决前面提到过的公众信任度、认知能力有限的问题,建立一个可信、权威的独立个人形象也是一种技巧,当然这也需要个人持续性地产出和维护,一般人难以坚持,同时也要学会一个人面对广泛的质疑,如有错误应及时回应和改正。

感谢您看完了这篇长文,希望对您有所启发,当然,就像我文中所讲,价值观的改变其实是非常难的。

参考文献:

[1]贾鹤鹏, 刘立, 王大鹏,等. 科学传播的科学——科学传播研究的新阶段[J]. 科学学研究, 2015, 33(3):330-336.

[2]田松. 科学传播——一个新兴的学术领域[J]. 新闻与传播研究, 2007(2):81-90.

[3]Dietz T, Fitzgerald A, Shwom R. Environmental values. Annu Rev Environ Resour. 2005;30:335–372

[4]Crall A W, Jordan R, Holfelder K, et al. The impacts of an invasive species citizen science training program on participant attitudes, behavior, and science literacy[J]. Public Understanding of Science, 2013, 22(6):745-64.

[5]WHO,http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-food/zh/,2017

[6]Scheufele D A. Framing as a theory of media effects[J]. Journal of Communication, 2010, 49(1):103-122.

[7]Oreskes N, Conway EM. Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming. New York: Bloomsbury; 2010.

[8]Lisa Scharrer, M. Anne Britt, Marc Stadtler, et al. Easy to Understand but Difficult to Decide: Information Comprehensibility and Controversiality Affect Laypeople's Science-Based Decisions[J]. Discourse Processes, 2013, 50(6):361-387.

在公众号后台回复感兴趣的关键字,500多个话题免费查:

尿酸 ┊ 高血压 ┊ 白头发 ┊ 胆固醇 ┊ 化疗 ┊ 糖尿病

奶粉 ┊

代餐

┊ DHA

┊ 酵素 ┊ 补钙 ┊ 减肥

燕窝 ┊ 鱼油

┊

胶原蛋白 ┊

阿胶

痘痘 ┊ 上火

┊ 丰胸

在这里找到「 营养师顾中一 」