专注乡村旅游与休闲农业 投智美丽乡村建设

做有品位的创意和设计

m.shsee.com

一个华北平原上的无资源、无矿产、无背景的普通村庄,却诞生成为一个中国最大、世界第二的管弦乐器制造基地;它在短短三年时间里就走上了国家级特色小镇的舞台,众多中外音乐名家汇聚于此,自身也名扬海外。这就是“音乐小镇”周窝村。

乐器产业托起特色小镇

乐器产业托起特色小镇

“南有周庄,北有周窝。”远离都市的喧嚣,在长长的槐荫大道上放眼望去,独具特色的音乐装饰、艺术涂鸦、个性张扬的艺术小馆,随着满大街“蹦”出的跳动音符,浓郁的音乐氛围将美丽乡村的恬静与柔润轻轻包围。

在河北衡水武强县的周窝村,目光所及之处充满着各种音乐元素的装饰和改造。更重要的是,当地农民边干着农活,边唱着美国的乡村歌曲,因而周窝村就成了闻名遐迩的“音乐小镇”。

在小镇游客中心的游客留言簿上,可以看到来自全国各地的音乐爱好者、游客用热情的话语这样达对小镇的爱慕,小小的周窝,因为有没有国界的音乐,先后吸引了各地音乐爱好者30万人来此做客。

上世纪80年代末,正值改革开放初期,从天津乐器厂回乡创业的陈学孔遇到了当时在周窝做水暖生意的周国芳,两人合作共同成立了一家小型乐器加工厂。从此,周窝村便与音乐结缘。

历经多年,小小加工厂现已发展成管弦乐器产量全国第一、世界第二的龙头企业——金音乐器集团。在其带动下,周窝村乐器生产加工企业达到50多家,从业人员3000多人,成为全国管乐生产基地和国家文化产业示范基地。

在尽力打造乐器制造业的同时,周窝抢抓国家大力发展文化产业的发展机遇,将其打造成为宜居、宜游、宜业的音乐小镇和文化名镇,音乐产业快速发展成当地经济的主力军,直接或间接带动就业者数万人。

“金窝银窝不如咱们周窝”。这是周窝村居民经常挂在嘴边的一句话。而在2012年以前,周窝村还是国家级贫困县——武强境内一个普通的北方农村。短短几年,通过资本对当地乐器与文化资源的整合,周窝发生了巨大变化。

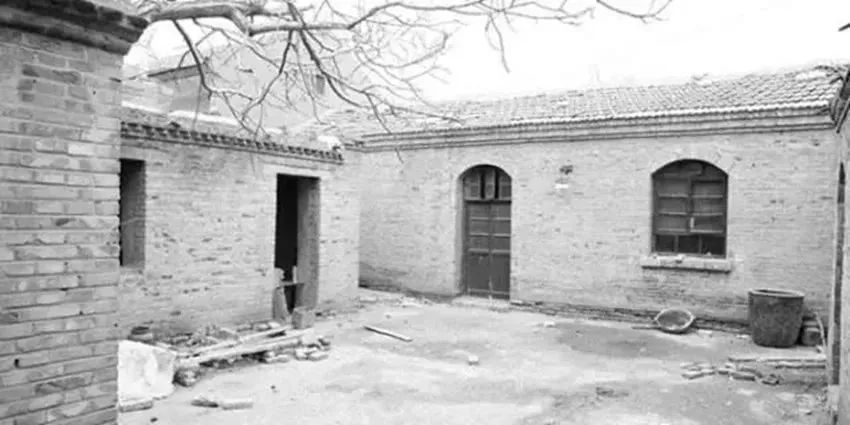

周窝村曾在80年代被评为文明生态村。40多年前,该村规划了村庄建设,统一了大街小巷的宽度和间隔、每家每户的住房面积和房屋结构,打造成了屋舍规范、环境优美、民风古朴、独具千年古县和年画之乡特色的民居群。

目前,村里共有256户、959人,其中有将近2/3在金音集团上班,人均月工资都在2000元以上,村里1/3的农户购买了汽车,全村人均年收入超过15000元。

2011年,周窝村开始启动建设,按照“尊重历史积淀,注重中西融合,突出音乐文化特色”这一原则,对小镇功能分区、街景路面等整体规划设计。同时,按照“一门一景、一户一品、体现灵性、各具特色”的原则,对小镇闲置的民居院落进行单体规划设计。

周窝村没有大拆大建,而是修旧升级,最大程度保留民宅的原有风味和形式,彰显了北方民居特色。街道干净、巷陌井然,街街巷巷都是红砖铺砌、曲直交错,别有一番古色古香的气质。街道两旁,碗口般粗的国槐,枝枝杈杈,甚是繁茂,两侧的房屋以灰色为基调,错落有致,整齐美观。不仅留住了‘乡愁’,解决了空心村的遗憾,更使整个村子的文化价值陡然提升。

从2013年开始,周窝音乐小镇每年5月份的麦田艺术节和8月份的中国吉他文化节已是雷打不动的惯例,每年这两个节日都会吸引近10万游客到周窝旅游。

在周窝村,村民们由于天天都跟乐器打交道,生活中又经常受到各种音乐活动的熏陶,渐渐都成了音乐的爱好者,人人都会演奏一两种西洋乐器。村民们还自发成立了“农民乐队”“高粱花乐队”等,大家农闲的时候就凑在一起,吹上一段,玩得有滋有味。

徜徉在小镇的街街巷巷,仿佛走进了音乐的天堂。这里的一切事物都充斥着音符的律动,路边的花池利用了废弃鼓架,墙壁上挂着“音乐让我们成为朋友”的乐器广告,就连电线杆也刷成了“单簧管”的图案,成了音乐的代言人。在这里,无论是墙面图画,还是街道、民居院内、屋内的各种雕塑,一草一木、一房一舍的包装改造,处处显示着乐器和音乐,造就了浓浓的音乐氛围。一股充满艺术气息的清风扑面而来,让人心清气爽、陶醉其中。

周窝音乐小镇,有着浓郁的庄稼地和古朴的民风,有着浓浓的艺术气息,有着历史的沉淀和文化神韵。它吸引着更多的国内外游客、艺术家、企业家来到这里,共同见证一座音乐小镇的崛起、一个文化产业的繁荣和一个古县乡村的乡愁情怀。

周窝音乐小镇已迎来了第一批的返乡创业者,他们在亲眼目睹了小镇的变化后,毅然回乡来创业。除此之外,还有很多有音乐情怀的外地人,也来到周窝小镇来创业完成自己的梦想。未来的周窝音乐小镇将发展为一个“创作+制作+营销”为一体的中国新生代创意族群的新引擎,是一个微型青年社会的平原乌托邦。

图文素材 | 来源于大地风景及网络

编辑 | 山合水易

转载请注明

【往期推荐阅读

】

最新研究:

●

山合水易“乡村振兴”专题研究(下)

●

山合水易“乡村振兴”专题研究(上)

●

山合水易“美丽乡村”专题研究四:3点分享,6大探讨

●

山合水易“美丽乡村”专题研究三:美丽乡村模式经验总结

●

山合水易“美丽乡村”专题研究二:经典的北戴河模式

●

山合水易“美丽乡村”专题研究一:两张图让你明白美丽乡村为何而来

山合水易案例:

● 特色小镇

·

山合水易案例集锦

●

【案例】福建省龙岩市洋畲村:国家级生态文化示范村

●

【案例】北京蓝调国际庄园:市级示范园区精品庄园

●

【案例】江西三角梅农业主题公园:文化创意的精彩

●【案例】新疆察布查尔“伊南苑”国际湿地养老养生度假区

●【案例】江西农林休闲旅游综合体设计

●

【案例】海南三亚亚龙湾国际玫瑰谷

● 《新闻联播》两次报道我院乡村振兴与特色小镇项目

热点探讨:

● 首批“共享村落”推行,乡村旅游等或将迎来发展新高潮

●

“田园综合体”6大落地项目“样板间案例”总览

●

十大国家级田园综合体规划案例+九省份经验解析

● 实现从一产向全产业链延伸的标杆性田园综合体

模板

● 浙江甜蜜小镇:一年近三百万游客、收入破四亿!

●

年销售额过9亿的农庄,盈利模式原来是这样

●

从土味到艺术:这个安徽的村子实现了“变形记”

● “重渡沟现象”:从典型贫困村到国家级农业旅游示范区

可行性研究 · 创意策划 · 规划设计 · 特色建筑

休闲景观 · 木屋设计建造 · 商学培训 · 投融资与招商

(查看

研究成果

及

相关案例

请扫码关注后,登陆官方网站)