这个鼠年的大年初一,因为非典型肺炎病毒的泛滥,已无节日气氛,各自在家闭锁足不出户,一天天就在众人的焦急与期盼中过去。第十天的晚上,我在公众号上重新发出整理后的“104机横空出世”,突然在微信中收到方鹤鸣先生发来“任公越先生在大年初一去世”的噩耗,在悲痛的心绪中,回到了十多年前在河北省固安与任先生相识,回到了六十年前的酒仙桥,任先生和他的同事们装配电子管计算机的时候。

任公越先生

任先生退休后,因为房价的高昂,选择居住在河北固安的一个小区。2008年,我千方百计打听到他的电话,乘坐长途汽车去访问他,受到了热情的接待,讲述了当年的许多细节,随后又陆续地给我提供了许多老照片。

他深情地回忆起了中国第一次仿制电子计算机的日子。1954 年,从天津大学提前毕业分配到北京有线电厂(738 厂)工作,1956年被派到中科院计算所,参加第一届计算机训练班,同期的学员除去在校生之外,还有

何育辽、霍翼民、居兆林、潘植庵、苏东庄、王遇科、周锡令等人。他们共同谱写了中国计算机的创业史。

1957年9月19日投产的北京有线电厂(738厂)全景

738厂开工纪念和职工徽章

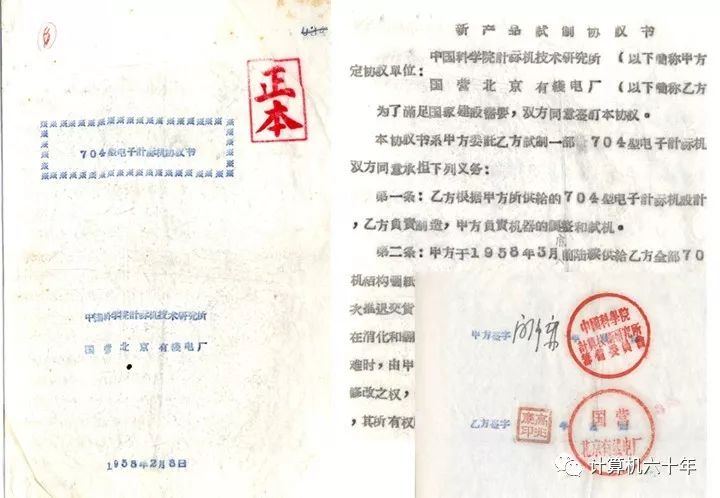

中科院计算所和738厂关于704机的协议

1957 年10 月,任公越受命筹备电子管数字计算机的生产,仿制苏联的定型产品

БЭСМ-Ⅱ

(快速电子计算机),按照当时主管电子工业的二机部十局“新产品试制条例”规定为“试制”,定名为104 计算机,全部使用苏联图纸。

根据国家“紧急措施”的三部门协议书,中科院计算所和738 厂签订了两个生产合同,1957年11月签订的是103 计算机,1958 年2 月,签订的是704(后更名104)计算机。1958 年10 月,738 厂成立总设计科第二设计室,先后调入设计室的有周金昌、黄燕萍、杨□□、任公越、夏纪寅等,除任公越准备随后进行的104 机生产之外,其他人员都参加了103 机的生产工作。

104计算机有22个机柜,当年属大型计算机,结构复杂,设备生产的工作量很大,技术困难很多,备料采购就是很不容易完成的一项工作。任先生告诉我,当年流传的顺口溜说:

磁芯电源外购件,模具厂房技术员;

车铣刨钻示波器,磁头磁鼓没过关。

738 厂承担了机柜、焊线和插件组装、外部设备机械加工。除去电动发电机、电子管、晶体管、灯座、光敏半导体、高频电缆(1KM)外购之外;部分电容和存储器的磁芯,均由工厂准备。

1958年3月,“社会主义生产大跃进”开始,要求工业总产值的增速由10%提高到33%,但是这个意图到了基层企业还要逐级加码,电话交换机的生产量就要求“翻番”,产量加倍。在主产品的压力之下,所有生产线的工时和人力都无法再满足104 计算机的加工需要,基层并不知道电子计算机是“国之重器”,更不知晓国家的战略动向。104机要生产40多块机柜底板和一千多个插件,要冲压和浇铸,首当其冲的是工具车间、冲压车间和电镀车间,计算机的生产就要争分夺秒自想办法安排了。

任公越说,他们利用冲压车间工人吃饭的时间试模,自己操作百吨冲床冲压零件。想尽办法,把插件框架和模具送到相邻的北京邮电器材厂(506厂)冲压。用手推车运送材料,奔跑在将台路上,正值夏季,阳光直晒,挥汗如雨。

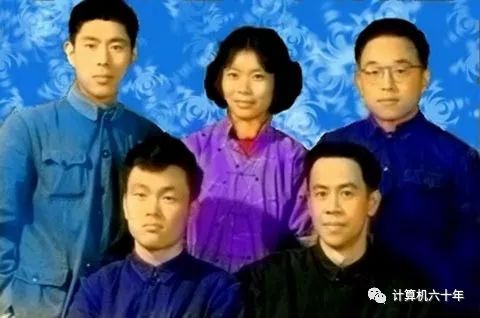

104机的研制者。左起:前排:丁悦庸(内存组,曾赴苏联实习БЭСМ-Ⅱ机)、张树梧(内存组组长)、王方定(第一任外存组组长)、蔡惠兰(磁芯组负责人)、王芙英(运控组);后排:董俊清(电源组组长)、任公越(104 机主持设计师)、何锡荣(运控组组长)、郑一亨(内存组、留苏学生)、刘俊鑫(第二任外存组组长)

738 厂的创业者,前排左起任公越、孙强南(参加103 机试制,150 机总

设计者),后排阎天民(参加第一台103 机试制),王方定夫人,王方定(104机试制参加者)。

任公越说,计算技术当时是高新技术,有许多概念要学习,还要想办法解决不计其数的实际问题和完成外部设备的研制与配套。比如说,718 厂试制的金属膜电阻阻值不稳定,精度达不到104 机触发器的需要。他们采取的是电阻加10倍功率通电老化,老化前后阻值变化不超过2%的才能使用。由于单个电阻的阻值变化达不到所要求的正负5%之内,用两个电阻串联替代,以图“个性”相抵。计算机的生产在哲学、数学和力学诸多“学科”的博弈中前进,总算按时完成了生产计划。

工厂和研究所的工作紧密衔接,等不及全部机柜组装好再往计算所送交。机柜和电路板,边生产,边运送到中关村,零敲碎打地转移,所以这台计算机就没有一个交接仪式。直到1959年国庆节,104机正式提供运算,计算机的模型也在游行队伍中通过天安门,

登上天安门城楼的有赫鲁晓夫、胡志明、金日成等

11

个社会主义国家的主要领导人,

60

个国家的共产党、工人党代表团团长和党的代表,

8

个亚非国家政府代表团团长和政府代表。科学院计算所

向全世界展现了中国的计算机成就,后来738厂又生产了6台104机,那是后话。

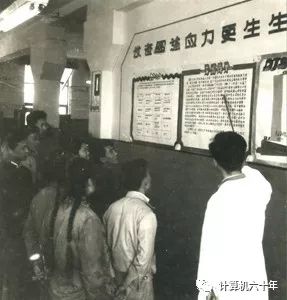

1959年,任公越在展会上讲解104机的功能

北京有线电厂试制的104计算机通过鉴定,1962 年3月,得到三机部5000 元新产品成果奖。当时企业员工平均月工资五六十元,适逢“三年困难”,这笔奖金是一笔大额生活补贴,要是分配到人,每人至少能够背一大麻袋食品回家。

在这之前,中央将北京市关于北京电子管开展自力更生、兴无灭资、大搞技术革命、革新的群众运动的报告批转到全国,强调要反对资产阶级个人主义。在这种政治形势之下,工厂领导有些为难,经济还是要服从政治大局

,5000 元奖金历经50 多年,至今留在改制后的集团账户里。当然,

办法也是有的,就是让有功人员到招待所“开会”、到疗养院休养,过上一段能吃饱肚子的日子,要以工作为名,避免被戴上关心工资、级别,谈论吃喝穿戴的资产阶级帽子。

这时,任公越身体很差,身高1.76 米体重只有47 公斤,1962年7 月让他到三机部招待所休养10 天,这是可以不交粮票又能吃饱饭的一种奖励,他在那里读完了蔡长年教授的新书《信息论》。

1973 年9 月,十五所的“DJS-200 系列计算机联合设计参加单位人员登记表”,包含20个参加单位的领队等145 人,并注明成员所属专业组。揭示了为“两弹一星”提供技术支持的辉煌经历。200 系列机的总体组正副组长有江学国、郭诚忠、王攻本、赵怀成、任公越。

任公越是那种一心一意攻克难关的人,工作向前,不计得失。当然,在早先的机制中,也有不开心的事,居然源自他的工作之初迈出的第一步,就是提前毕业到刚兴建的738厂,那时可是一种

重任与

荣誉

。在几十年的实际工作中,加班、劳动、下放、政治运动不断,没有人去查对他的学历和毕业证书。但是他的知识早就超越了所缺少的课程。可是,到了八十年代,评审技术职称的时候,出现了问题。

计算机服务公司的领导以他的学历不够,拒绝他的正高级职称申报。虽然任先生多年来带领下属完成多项重大任务,虽然他是高级职称外语的老师和考官,可是他倒因档案的记录而失去了参评资格,何其荒唐?不过,档案是一回事,也和他的认真、耿直、得罪了主管有关,档案不过是一个上桌面的理由。

如今,人已逝,一切待遇和评价也随风消散,但相信任公越先生无愧于86年的人生旅途,他没有虚度年华,没有碌碌无为,在新中国的社会主义大厦中添加了沉甸甸的坚实基石。

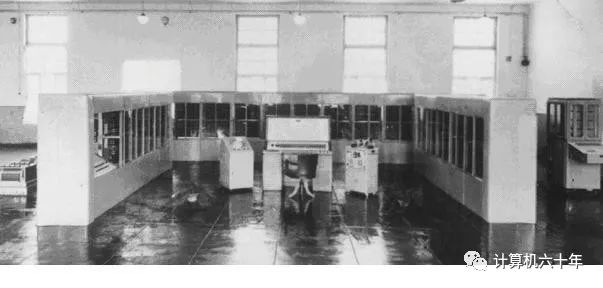

104电子管计算机(摄于738厂食堂)

任公越

,1934 年3月12日出生, 河北束鹿河庄村人,1948 年在河北省立北京中学(北京东城)初中就读,天津法汉中学高中学习半年,1952年以同等学历考入天津大学电信工程系,1954 年提前毕业到738 厂工作,1957 年10 月调总设计科第二设计室,曾任第三技术科二室主任工程师,104 计算机主持设计师,1973 年,参加四机部200系列计算机联合设计,任总体组副组长、可靠性组组长,曾在国家计算机总局工作,任中国计算机技术服务公司副总工程师,1994年退休,2020年1月25日去世。

公众号《计算机六十年》文章推荐:

西军电的专业和前两台计算机

吴立人院长受命创建成都电讯工程学院

北京航空学院计算机从专业到系

“

漫谈计算机

”

和吴几康先生

赵忠尧先生和近代物理所

北大计算机创始人张世龙的沉浮

许孔时:温文儒雅,博闻强记

跨洋寻觅周寿宪的人生数据

第一台计算机和张梓昌

莫根生:一位百岁老人的计算机历程

康继昌让计算机上天飞翔

乌家培:见证计算机和信息经济

张绮霞:目光清澈的女程序员

哈工大计算机专业50年庆典的价值

中国信息化是何时开始的?

在华罗庚家里作出的决定

从原子弹到计算机的华罗庚

钱学森举足轻重的发言决策计算机

做计算机靠苏联还是自己动手?

中国人是什么时候知道计算机的?

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机和全国军工企业质量整顿

向集成电路计算机进军的回顾

外部设备因用户需求才有系统地位

薛暮桥的统计机械化和自动化

中国计算数学的起步

电话专业为计算机事业挑大梁

胡建平:

不断创新的计算机人生

长途迁徙历经磨难的几个计算机专业

中国重点高校计算机专业的起源

新中国赴苏公派计算机留学生

计算机训练班堪比黄埔,开创教育新模式

谁是最先填报计算机志愿的人?

感恩科大:计算数学的航空岁月

人民大学:开创信息专业先河

靳进善:工农兵结缘计算机

培育计算机人才训练班建奇功

最早与计算机合影的中国人

在系列机上自主开发数据库

中科院早期人事工资趣谈

在华罗庚家里作出的决定

中科院计算技术研究所筹委会隆重成立

第一个计算机组在物理所

酒仙桥电子基地拔地而起

东西南北和上天的计算技术研究所

北京理工大学计算机创业前后

杭州将建设亚洲第一座计算机博物馆

软件技术:从研究室争论研究所

上海交通大学计算机专业的“运动战”

计算机事业的开拓者——王正

为十二大计票的宽行汉字针型打印机

15所与防空指挥自动化系统

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机技术情报的编辑出版记载着产业进程

哈军工研制441-B

Ⅲ

:

任连仲口述

兵器试验中心数字弹道的传奇

打算盘的士兵和向计算机的过渡

胡守仁:

一辈子当兵(雷达\计算机)

国防工业老战士——李庄

在系列计算机上自主开发数据库

最早与计算机合影的中国人

国家荣誉:

康鹏电路和“发明证书

电信“可视图文”生不逢时

昙花一现的“图文电视”

纪念“天降大任”的虞浦帆先生

兵器试验中心数字弹道的传奇

甘鸿:

记忆是电脑的灵魂(全)

中科院计算所为何筹备了三年?

中国信息化是何时开始的?

计算所:

南楼北楼今何在

计算机为什么是一场技术革命?