传媒内参导

读

:

作为主流媒体平台,打造符合自身气场的“主流网红”,担起主流颜值、扛起国家责任,是打造融媒传播“现象级”“爆款级”的有力举措。

来源:传媒内参(未经授权严禁转载)

文/蔡一鸣

街头烈日送外卖、参与制作大飞机、化身乡间采茶妹……央视主播们五一期间“上天入地”无所不及。

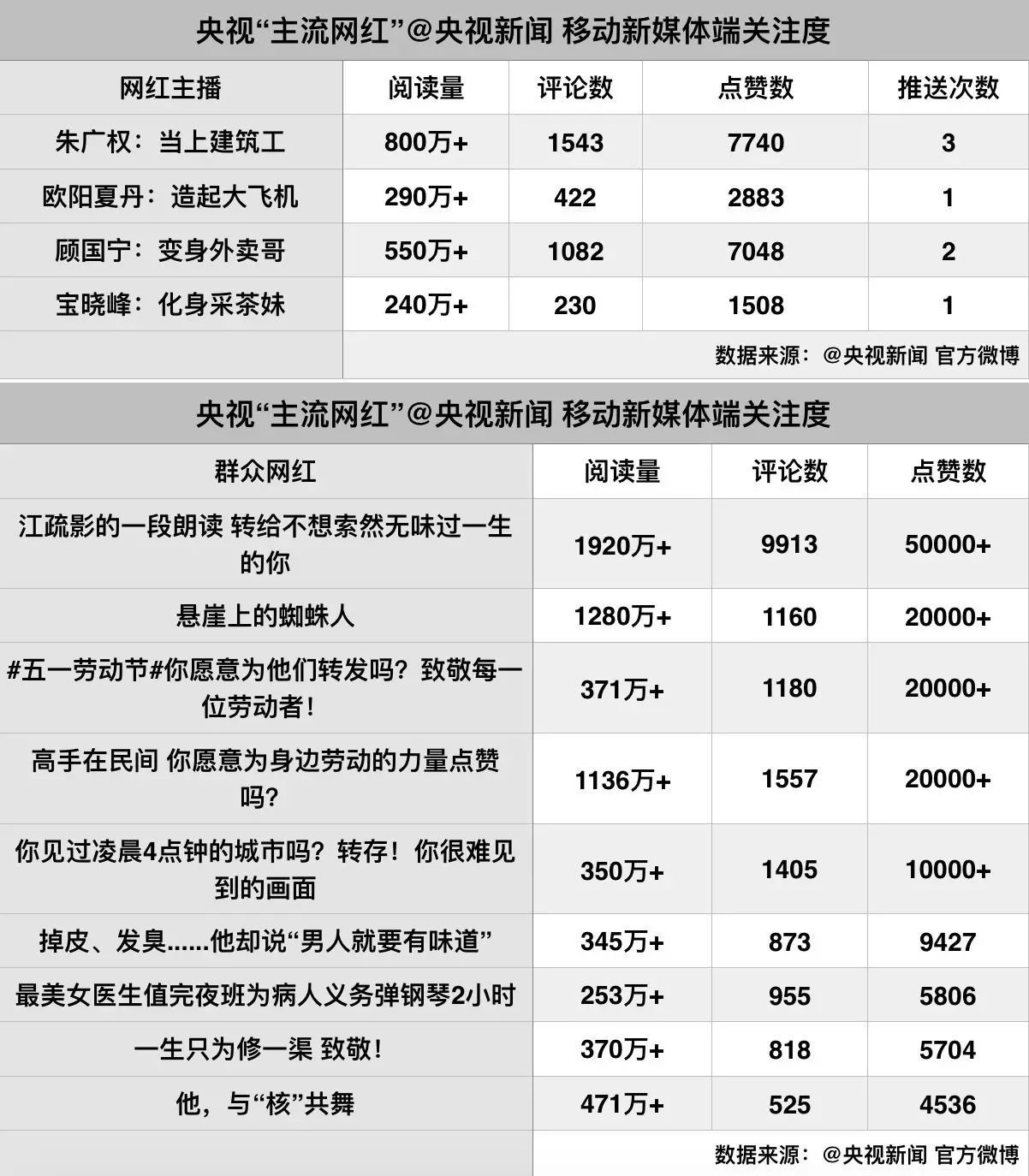

今年五一期间,央视派出多路记者率“颜值担当”们扎根人民、深入生活,与劳动者同甘共苦,打造了一批批火爆网络的“主流网红”。

联合旗下全媒体矩阵主打移动伴随式直播,三天直播场次达

79

场,

“主流网红”首期节目微博半小时观看量超

122

万,总观看数达

4300

万,相关话题阅读量累计超

7.58

亿次;

用“爆款”标题打造“夺目”亮色,用“主流网红”带动“主流意识”,让主流阵地更加坚实牢固。

打造“网红主播”:让颜值担当“上天入地”

《朝闻天下》主播顾国宁变身“外卖哥”

《共同关注》主播朱广权当上“建筑工”

还记得年初那个火爆网络的段子手主播朱广权吗?今年劳动节,地球不爆炸、宇宙不重启,所以他也不休息;跟北京城市第一高楼“中国尊”来了次亲密接触,带着镜头“上了天”,亲自体验了回“做网红的居高临下”。

陪他一起上九天“揽月”、下五洋“捉鳖”的主播们还有不少,《新闻联播》主播欧阳夏丹、《朝闻天下》主播顾国宁、宝晓峰,以及央视中文国际频道的俊男靓女们,用“颜值”硬是撑起了五一国际劳动节的风景线。

基层劳动者的艰辛、高精尖领域的科研,那些平日里满满“螺丝丁”精神的劳动岗位、那些凝聚几代科学家智慧结晶的大工程,“颜值担当”们各个体验了一番,成为五一期间互联网的刷屏亮点。

《共同关注》主播宝晓峰化身“采茶妹”

“只送了一单,头盔里就全是汗,新的订单还没开始送,我的眼神就已迷离”,央视主播顾国宁五一期间做了回“外卖小哥”,出发前豪情满怀誓言要争当“像风一样的男子”,没想到半天下来,自己却颓废成“风干一样的男子”,对“外卖小哥”的辛酸由衷感慨,“不来体验真不知道送餐这么困难,心疼他们”。

央视“网红主播”街头送外卖:

长期高强度的作业下,视力近视、腰肌劳损成为了建设北京第一高楼“中国尊”工人师傅们的“职业病”。一分钟近百个钢筋绑扎速度让主播朱广权啧啧称赞,经过他的体验,最好成绩不过十余个,这样直腰、弯腰重复作业,让他直呼“太痛苦”。

国产大飞机

C919

首飞已进入“读秒”状态,主播欧阳夏丹劳动节不仅带着“探秘”的任务摸清底细,而且还要亲自体验一把“线缆敷设”。“这一天体验下来浑身是汗,我也算是为这架

C919

飞机贡献了一点点自己的力量”,每一个环节、每一道工序,都要精雕细刻、精益求精,“这么大的飞机,还有这么细的活,真的跟绣花一样,特希望现在自己有四只手”。

《新闻联播》主播欧阳夏丹造起“大飞机”

首次试水打造“主流网红”:

用“民说”诉“真情”

“颜值担当们”深入一线、深入基层绝非奇闻异事。

但利用融媒发展趋势、利用节庆收视聚合,打造贴合网民偏好习惯、符合劳动节主题主线报道的“主流网红”是央视的首次试水。

央视新闻中心五一劳动节期间除了派出频道优秀主播深入基层、扎根人民、情系百姓,还相继推出《主播陪你上天班》《我劳动我快乐》《劳动的力量》《大国工匠》《师徒之间》

等专题报道,以“小切口”做“大文章”、以“小人物”带“大价值”。

情因真而动心动情,爱因深而入骨入心,

让百姓拿起手机“自拍”,给自己的岗位点赞;让网民刷起手机,给值得尊敬的劳动者点赞,是打造“主流网红”的必选之项。

新闻报道“文风改进永远在路上”,习近平总书记高度重视文风问题,

并就“转作风、改文风”专门作出重要批示,

强调发文报文要言之有物,反对“长、空、假”,提倡“短、实、新”。

坚持“官话民说,空话不说”的文风改革,坚持创新争优的主题主线报道。五一期间,《新闻联播》创新报尾形式,用花开遍地的景观镜头作为劳动节“江山多娇”的礼赞;摒弃画外音、还原同期声,系列报道《晒晒我这行》

打破了传统媒体流程化、公式化、套路化的制播技巧,以微视频为依托,素材全部采自百姓自拍,将镜头的主导权充分交给采访者,用“民说”诉“真情”,让百姓心贴心、情牵情。

“每天早上我都能第一个看到日出,城市的清洁都是由我们负责”,环卫工人朴实的话语打动了观众的心,“想约你们一起陪我看日出”真情自在、冷暖自知。“女同事总是吐槽上厕所总排队的问题,我们在公司内部软件上开发了一款找坑位的

APP

,很好地解决了应急之需”,

IT

“码农”最烦心的事就是找不着对象,节假日他们依然在岗不休息,自述敬业之言令人忍俊不禁。

融媒体互动节目《我劳动我快乐》首次引进虚拟观众席,

扫码即可实时参与节目互动

接地气的报道是穿针引线的“线索”,用“民情民诉”的“自拍”串联起劳动者的“最美风光”则是展现他们“颜值担当”的一抹亮色。

礼赞劳动者,“颜值”担当最重要。央视主播“颜值高”,俯身下基层、赚足眼光;劳动者“颜值高”,奉献不停歇、劳动不止步。颜值,不单单指长相,内在美更重要。

打造“主流网红”:“颜值”最重要

最高的颜值属于劳动者古铜色的脸,最温情的感动来自劳动者真情的诉说。“不要在遥远的距离中割断了真情,不要在日常的忙碌中遗忘了真情,不要在日夜的拼搏中忽略了真情”,习近平总书记于春节团拜会上动情的讲话让“真情”成为主题主线报道贯穿始末的“线索”,成为牵动民心搭起桥梁的情感纽带。

无论是时政类新闻报道,抑或是社会民生类报道,都应该以小见大、独出心裁;情感的宣泄、真情的流露、内心的独白才是电视画面情深之处打动人、动情之处吸引人的关键所在。

“增强新闻报道的权威性、时效性,增强舆论引导的针对性、实效性,推出更多接地气、有温度的新闻作品,以内容优势赢得发展优势”

,

2017

年

3

月

23

日,中共中央政治局常委刘云山在人民日报社调研期间强调了新闻报道“俯下身、沉下去、察实情、说实话”心连民心、情系民愿的迫切需求。

电视报道应尽量避免街头海采的陈词滥调、泛滥成灾,扛着摄像机、举着话筒问群众,会给人以矫揉造作之嫌。

2014

年起,央视首次采用“红亭子”的“说吧”,设置独立的“小房间”,将外界阻隔,让百姓自说,让“思念先回家”。

2015

年起,央视推陈出新,采集百姓手持记录的“春运回家路”,一路上的酸甜苦辣只有自己心知,一路上的归乡心切只有自己懂得,让百姓自说自述,拉近了银幕与观众的距离,也贴合了采访与报道的衔接。

2017

年,依托新媒体网络热词“厉害了,我的哥”,《新闻联播》大胆尝试引入“自拍神器”,并以《厉害了,我的国》为题推出组合报道,在春节期间让无数人为之动容、为之落泪。

打造“主流网红”是主流媒体的破局良机

技术是手段,内容是实质;创新需要技术更迭去实现,内容需要创新的堡垒去革新。

打造“主流网红”就是迎合新媒体发展之趋,提升主流媒体于舆论场的影响力;

捧红“主流网红”就是逐媒体融合之大流,凝聚主流媒体于百姓中的传播力;带动“主流网红”就是在舆论场竖起“主流旗帜”,传递主流媒体于群众中的公信力;

推动“主流网红”就是占领舆情制高点,疏浚负能量提振主流媒体的引导力。

“记者要扎根人民、深入生活,不断提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力”,习近平总书记在文艺工作座谈会和党的新闻舆论工作座谈会上多次指出“扎根人民、深入生活”于新闻工作的重要性。

从

2012

年起席卷新闻行业的“走基层”活动,再到强调“理论落实、制度入心、行动落地”的“学转促”热潮,主流媒体纷纷积极响应,以人民为中心的创作导向不动摇,力求打造一批批刷爆全网、火遍朋友圈、占领舆论制高地的“现象级”报道。

《筑梦天宫》特别节目主播直播品尝太空美食

主流媒体的小动作往往会被解读成“大信号”,一丝一毫的变化都有可能在舆论场造成“涟漪变巨浪”的震荡。

2016

年

G20

期间,《新闻联播》首次尝试“双机播出”,以现场为重、以时效为先,做到了“重大新闻不断档”的突破;

2016

年天宫二号与神舟十一号特别报道期间,主播李文静和朱广权直播“吃早餐”,引发网友热议;

2017

年

1

月,白岩松手捧酱油在直播节目中曝光问题调料、给观众支招,告诫消费者谨防上当,赢得观众称赞。

白岩松手捧酱油调料为消费者支招

主流媒体牵一发而动全身,一举一动备受关注。

在这其中,央视独家的时政新闻拍摄权限,储备丰富的独家资源,打造了一批批融媒“网红”产品,成为凝聚主旋律、传播正能量的“助攻神器”。

五一期间,央视网推出时政微视频《崇尚劳动的习近平》,一经上线引发全网关注,

24

小时播放量即突破

1

亿;

今年两会期间,央视新闻推出

25

条独家时政微视频,总阅读量近

6

亿;

系列时政微视频《初心》,

24

小时播放量破

4

亿,各平台累计阅读总量破

12.3

亿,成为名副其实的“爆款级”时政微视频。

打造“主流网红”:不因追名躬其身,不因逐利折其腰

“要打通传统媒体和新媒体人才使用通道,推动名记者、名编辑、名评论员、名主持人到新媒体平台上去施展拳脚,成为传播正能量的网红”。

2017

年

1

月

7

日,中宣部部长刘奇葆在推进媒体深度融合工作座谈会上谈到了在打造新型主流媒体、推动媒体融合发展的大背景下,传统媒体打造主流“网红”的正当其时和传播主流声音的适得其事。

截至

4

月

2

日,“央视新闻”新媒体各平台用户总数超过

3.2

亿,近

4

个月用户增长超过

2000

万,多平台、多形式、多矩阵传播优势凸显,已成为名副其实的“网红孵化器”。

“央视新闻不会跟风(所谓)网红,不会直播吃饭、上厕所、睡觉、化妆,这些不是新闻该做的事情”,

央视新闻新媒体部主任杨继红在去年举办的“网络传播沙龙”活动上表示,“如果央视新闻有一个人格符号,应该是一个端庄的中年男子,不怎么会开玩笑,但是心里有幽默感,只是不表达出来;而且,新闻报道的真实、准确永远是摆在第一位的”。

2017

年

2

月

19

日新建成的央视新闻移动网上线,打造“网红记者”则是该平台的一个突出亮点。

在此之后,央视新闻中心的记者有着三微一端“融媒身份证”,无论是卫星、微波传送还是手机实时回传,无论传播介质如何更迭、技术如何制约,第一现场、第一时间是央视新闻移动网立足自身所制定的“硬性指标”;打造“网红记者”的第一步,

就是要让记者掌握一手资源,赢得宝贵时间,在舆论场“先声夺人”,成为“第一情报员”、成为媒体转载中的“刷屏亮点”。