一、工程修建背景

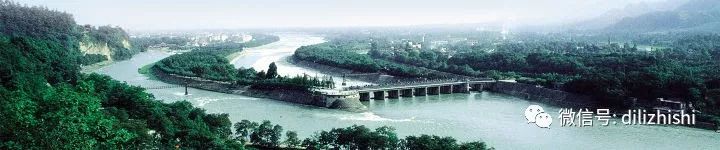

岷江发源于四川北部的岷山,是汇入长江的重要支流之一。岷江口是长江中上游的分界点,岷江水流量大、流速湍急。每当春夏山洪暴发的时候,江水奔腾而下,从灌县进入成都平原,由于河道狭窄,古时常常引发洪灾,洪水一退,又是沙石千里。而灌县岷江东岸的玉垒山又阻碍江水东流,造成东旱西涝。

公元前316年,秦惠文王采纳了大将司马错“得蜀则得楚,楚亡则天下定矣”的军事主张,举兵灭掉了蜀国。

公元前280年的秋天,秦灭蜀30年后,大将司马错在蜀国的首府成都齐集10万人马,以一万艘战船的浩荡之势从岷江上游出发,顺水进入长江,南下东攻楚国,然而在夺取了楚国的商於,也就是今天的重庆涪陵之后,军队却因为粮草和兵马不能及时补充,在商於陷入了瘫痪,无法继续深入楚国,这次战争的失败暴露了秦国利用蜀国作为攻楚跳板的缺陷。因为当时训练士兵,打造兵器,征集军需物资,主要是在蜀国的中心成都,可是造船和起运却要在岷江上游的汶山进行,兵马从成都到岷江运输码头至少要经过50多公里的陆路行进,粮草从成都出发也需要数以百万计的劳工经过沿途装卸的艰难才能到达码头,这样一来就很难在作战中及时的补充兵员和物资。

公元前272年,30岁的秦国人李冰奉秦昭王之命,一路艰险来到蜀郡担任郡守,按照秦国的耕战文化和司马错的军事思想,这位青年郡守要把自己的属地建成秦国统一天下的战略基地,而当时秦楚两国也已形成了剑拔弩张的对立局面,所以把岷江改道,引水经过成都,使其真正成为一条战争补给线的计划实施,最终历史性地落在了他的肩上。

所以,当时都江堰工程根本目的不是当局者利国利民的考虑,而是军事需要。

二、主体工程

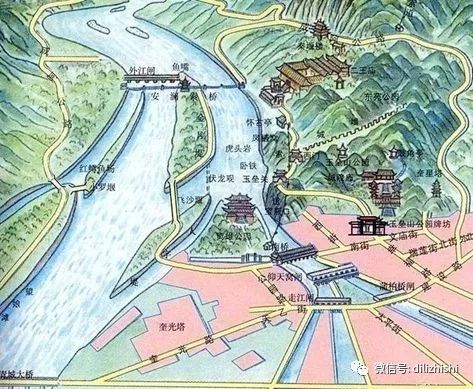

1宝瓶口

首先,李冰父子邀集了许多有治水经验的农民,对地形和水情作了实地勘察,决心凿穿玉垒山引水。当时凿山可没有我们今天这么方便,计算炸药量和埋放位置,把石头拉走就行了。按当时条件,只能用钢钎和铁锤,而采用这样的方式,凿开湔山至少需要三十年。李冰在这种情况下,居然想出了火烧水浇的方式,利用

热胀冷缩的原理

使岩石迸裂疏松,进而开凿。历经八年,终于在玉垒山凿出了一个宽20米,高40米,长80米的山口,取名为“宝瓶口”,把开凿玉垒山分离的石堆叫“离堆”。

之所以要修宝瓶口,是因为只有打通玉垒山,使岷江水能够畅通流向东边,才可以减少西边的江水的流量,使西边的江水不再泛滥,同时也能解除东边地区的干旱,使滔滔江水流入旱区,灌溉那里的良田。这是治水患的关键环节,也是都江堰工程的第一步。

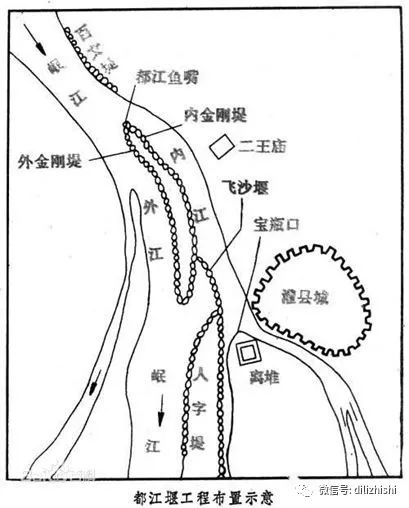

2鱼嘴与金刚堤

宝瓶口引水工程完成后,虽然起到了分流和灌溉的作用,但因江东地势较高,江水难以流入宝瓶口,李冰父子又率领大众在离玉垒山不远的岷江上游和江心筑分水堰,用装满卵石的大竹笼放在江心堆成一个形如鱼嘴的狭长小岛。鱼嘴把汹涌的岷江分隔成外江和内江,外江排洪,内江通过宝瓶口流入成都平原。

金刚堤是鱼嘴后部延伸向下游至飞沙堰溢洪道的大堤,长800米,宽75~120米,起着隔江逼水的作用。

从分水堤与金刚堤位于河床中心位置分析,这个堤的建造,主要是利用了河流的弯道环流的原理形成的。其东侧是岷江凹岸,也正是内江流经的部位,西侧是岷江的凸岸,也正是外江流经的部位。这里的弯道环流的表流流入凹岸,把凹岸被侵蚀的和过境的大量泥沙,由环流的底流再搬运到凸岸堆积成遇回扇,其中一部分泥沙在江心堆积形成规模宏大的江心洲(金刚堤),泥沙在洲头不断堆积、延伸,加之人工不断对它们修筑、加固和保护,形成今日之天然分水堤。

二八分沙:在鱼嘴分流的地方,内江处于凹岸,外江处于凸岸,根据弯道的水流规律,表层水流流向凹岸,底层水流流向凸岸,因此随洪水而下的砂石大部分随底层水流流向外江。

四六分水:在冬、春枯水季节,岷江水位较低,河流主流线多靠近河谷凹岸流去,分水堤将约十分之六的江水流入内江,十分之四的江水流入外江,保证了灌区的用水量,简称“四六分水”;夏、秋洪水季节,岷江水位相对升高,河流主流线相对变直,大部分江水流向凸岸,故分水堤又将十分之六的江水排入外江,十分之四的江水注入内江。

3飞沙堰

为了进一步起到泄洪排沙的作用,在分水堰与离堆之间,又修建了一条长200米的溢洪道流入外江。一方面,在水量较大时,溢洪道自动泄洪,使多余的内江的水排入外江正流使内江不受洪灾。另一方面,河道利用江水直冲水底崖壁而产生的漩流冲力,将泥沙从河道侧面的飞沙堰排走,这样便不会淤塞内江和宝瓶口水道,故取名“飞沙堰”。古时飞沙堰,是用竹笼卵石堆砌的临时工程;如今已改用混凝土浇铸,以保一劳永逸的功效。

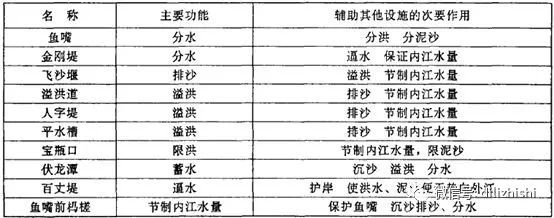

以下是其他附属工程的功能,

工程完工后,前人(一说为李冰,尚未确凿证据)还总结出了一套科学的

维护制度

,其中最精华的六个字广为人知——

深淘滩,低作堰

。“深淘滩”中的“滩”,指的是凤栖窝(也就是飞沙堰对面淤起的浅滩)的一段河床,每年洪水过后这里会有沙石淤积,必须岁岁勤修。“深淘滩”就是指每年岁修时,河床淘沙要淘到一定深度,淘得过深,宝瓶口进水量偏大,会造成涝灾;淘得过浅,宝瓶口进水量水量不足,难以保证灌溉。为此,相传李冰才在河床下埋石马,作为深淘标志。“低作堰”是指飞沙堰在修筑时,堰顶宜低作,便于排洪排沙,起到“引水以灌田,分洪以减灾”的作用。

三、历史发展过程

1创建期

有关都江堰的创建,最早见于西汉司马迁的《史记

·

河渠书》,“于蜀,蜀守冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟;有余则用概浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用概田畴之渠,以万亿计,然莫足数也。”'此后,班固的《汉书

·

沟洫志》、应劭的《风俗通义》、常璩的《华阳国志》都有详细记述。所谓“凿离碓”,指的应是开凿都江堰的宝瓶口这一工程。“壅江作堋”,根据一些学者的研究,即指的是类似分水鱼嘴的工程。可见都江堰在创建之初,可能只有两个工程一一分水鱼嘴和宝瓶口,重要的溢洪工程一一飞沙堰在创建时期还未出现。并且,李冰在主持修建都江堰的时候,他考虑这项工程所要发挥效益依次是

防洪、航运和灌溉

。创建期的都江堰,

主要是分水鱼嘴(也称“堰”)和引水的宝瓶口,还没有形成一个完善的互相影响的水利系统

,但此时的都江堰因分水鱼嘴与宝瓶口组合在一起仍可发挥综合性效益。

2逐步完善期(汉代至唐代)

西汉文帝时期,文翁任蜀守,史载他“穿湔江口,溉灌繁田千七百顷” 。“穿湔江口”的工程不仅使得都江堰的灌概面积扩大,保证了成都平原西北部的灌概水源,而且也使得都江堰的内江水系与论江相联,都江堰的作用由此进一步提升。

东汉时,都水掾的设置,显示出国家直接参与都江堪工程的管理,都江堰及灌区的维持与发展得到保证。

三国时期的蜀,由于要大力发展经济,统治者对水利的重视尤其体现在加强对都江堰的管理上,不仅在都江堰置堰官,而且还派军队驻守,以保证对都江堰的有效控制。

西晋时,在蜀郡同样设置有专门负责灌概用水调度的官职,如蜀渠都水行事、蜀渠平水、水部都督等,可见中央政府十分重视都江堰的的重要作用。晋代左思在《蜀都赋》中写道:“指渠口以为云门”,同时代的刘逵注说:“李冰于岷山下造大堋以壅江水,分散其流,概灌平地,故曰‘指渠口以为云门’也。”

成书于北魏时期的《水经注》在引用以上史料的同时还补充:“李冰作大堰于此,壅江作堋,堋有左右口,谓之湔堋,入郫江、检江,以行舟” 。从这些记载来看,魏晋南北朝时期的都江堰,其渠首工程应包括堋(相当于鱼嘴)、渠口(宝瓶口)、内江引水渠以及内江各干渠的进水口,同时,由时人对都江堰的认识也可以看出,这时期的都江堰渠首各工程之间的关系更加紧密,都江堪工程本身也日趋成为一个系统工程。