导读:

银行股往往被认为是周期股,涨跌受到经济周期波动影响,今年以来,资本市场对经济增长的担忧以及去杠杆对银行经营影响的担忧,都对优质上市银行的价值演绎造成一定冲击。但我们认为上市银行价值并不简单是经济周期的反映,我们注意到银行本身的基本面正在发生积极变化,并且头部银行的优势愈加明显。本文希望在深入分析上市银行数据的基础上,更加清晰地展示上市银行本身基本面情况向好的变化,主要从资产质量和盈利能力两个角度进行分析,其中资产质量是未来几年关注上市银行的主要方面。

最近一轮经济周期造成的不良经过近几年全面消化,目前已经接近尾声。在这轮不良暴露和消化的过程中,银行动用了大量的财务资源,对当期利润造成较大影响,交了不少学费。未来从主观上会避免非市场化的贷款冲动;客观上,在这一过程中也积累了经验和数据,建立了更为完善的风险管理模型,风控技术持续提高。目前资本市场担心商业银行在地方政府隐性债务上有比较大的风险敞口,根据我们调研,不同银行的情况差异较大,经营风格保守、管理规范的银行风险比较低。2018年后资产质量向好会助力盈利能力提升,个别银行2017年已经有所体现,部分银行将在2018-2019年后逐步体现。

盈利能力主要聚焦净利息收入。2018年一季度多数上市银行净息差呈现同比提升态势,我们调研了解,目前净息差平稳,预计全年有望在一季度奠定的良好基础上实现较好结果;资产增速很难回到2013年以前的高增长,将保持比较均衡的增速。净息差和资产增速两个方面共同作用会推动净利息收入保持比较均衡的增速。

一、资产质量:存量不良消化近尾声,市场化信贷投放和严格风控管理助力拨备计提下台阶

(一)商业银行:包括大型商业银行、股份制商业银行等六类

根据银保监会官网披露,截至2017年末,银行业金融机构共有4549家,其中,商业银行包括以下六类:

1)大型商业银行

(下文简称“大行”):5家,分别为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行;

2)股份制商业银行

(下文简称“股份行”):12家,分别为中信银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行;

3)城市商业银行

(下文简称“城商行”):134家;

4)农村商业银行

(下文简称“农商行”):1262家;

5)民营银行

:17家;

6)外资法人银行

:39家。

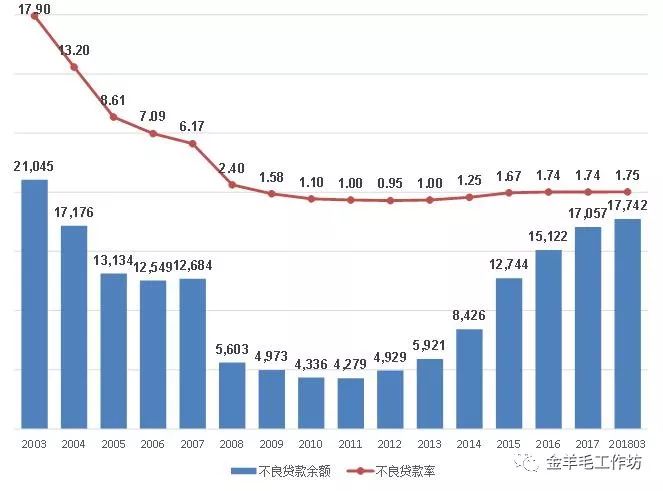

(二)商业银行本轮不良爆发始于2012-2013年,至2017年企稳

我国商业银行最近一轮不良爆发始于2012-2013年,2012年不良贷款余额开始上行,2013年不良贷款率开始上行,随后不良贷款余额和不良贷款率均逐年上行,至2017年不良贷款率基本企稳。本轮不良爆发的不良率情况显著好于上一轮,主要由于上一轮不良爆发后商业银行信贷投放相对已经比较市场化,受到政府直接干预的信贷投放比较少见。

图1:商业银行本轮不良爆发始于2012-2013年,至2017年企稳

数据来源:银保监会,太平资产研究部

单位:亿元,%

这轮不良爆发,大行的不良贷款率率先见底,2017年末大行的不良贷款率同比大幅下降15个基点,从2016年末的1.68%下降为2017年末的1.53%,并且实现不良贷款率和不良贷款余额双降,不良贷款余额从2016年末的7761亿元下降为2017年末的7725亿元。股份行的不良贷款率也在2017年出现向下拐点,从2016年末的1.74%下降为2017年末的1.71%,但改善幅度总体小于大行。城商行和农商行截至2018年一季度末的不良贷款率仍然未出现下行拐点。

从上市银行的数据看,大行的不良贷款净生成率和不良贷款净生成额基本上在2016年已经出现下行拐点,早于不良贷款率和不良贷款余额的拐点;上市股份行除个别银行外,不良贷款净生成率和不良贷款净生成额也基本在2016年或者2017年出现下行拐点;上市城商行和上市农商行情况也类似,也是除个别银行外,不良贷款净生成率和不良贷款净生成额在2016年或者2017年出现下行拐点。

(三)不良贷款主要集中于制造业和批发零售业,两个行业的贷款及占比已经逐年下降

根据银保监会披露的数据,

商业银行对公业务的不良贷款主要集中在制造业和批发零售业两个行业

,2013-2016年这两个行业加总的不良贷款占商业银行对公业务不良贷款总额的比例分别为73.1%/76.1%/73.1%/71.7%,且这两个行业的不良贷款率均处于较高水平,2016年制造业和批发零售业的不良贷款率分别为3.85%和4.68%。

2013-2016年商业银行在这两个行业的贷款占对公业务贷款总额中的比例逐年下降,其中,制造业贷款占比从2013年的27.1%下降为2016年的22.6%,批发零售业贷款占比从2013年的17.7%下降为2016年的16.8%。

上市银行的情况与上述商业银行整体情况类似,但各家银行节奏略有差异,部分银行在制造业和批发零售业两个行业中的贷款占比下降的速度更快。

(四)本轮不良暴露达到了较高量级,银行动用大量财务资源处置,提拨备大幅影响利润

2013-2017年,五大行合计的不良贷款累计净生成额高达1.59万亿元,达到了较高的量级

;在此期间五大行累计动用了1.09万亿的拨备对不良贷款进行核销和转出。与此同时,8家上市股份制银行不良贷款累计净生成额也高达1.0万亿元;在此期间8家上市股份制银行累计动用了7287.06亿元的拨备对不良贷款进行核销和转出。

在这轮不良暴露的过程中,计提拨备对银行利润形成较大影响。从上市银行的数据看,2013年以来各家银行计提拨备的力度在逐年加大,至2017年计提拨备占拨备前利润的比例各家上市银行均在25%以上,有些银行甚至超过50%。大幅计提拨备使得上市银行的当期利润受到较大影响,2013-2017年,五大行累计计提拨备1.65万亿,8家上市股份行累计计提拨备1.19万亿,计提拨备使得税前利润等额减少。

(五)随着资产质量向好,计提拨备对利润的影响大幅下降,助力盈利能力上台阶

如前所述,

最近一轮经济周期造成的存量不良经过近几年全面消化,目前已经接近尾声

。在这轮不良暴露和消化的过程中,商业银行动用了大量的财务资源,对当期利润造成较大影响,交了不少学费。未来,管理能力较强的银行从主观上会更加坚持市场化的原则进行信贷投放,避免非市场化的贷款冲动;另外,银行在这轮不良暴露和消化的过程中也积累了经验和数据,有能力的银行建立起了更为完善的风险管理模型,风控技术持续提高。管理能力较强的银行对分支机构的摸底也表明:其企业客户的总体经营情况不差,前几年制造业中很多企业在内忧外患下死掉,目前还能活下来的企业基本都有自己的核心竞争力,管理也比较规范,这些企业回升势头比较好。随着信贷结构不断优化,具有优秀管理能力的银行的新增贷款在风险暴露上也会保持比较好的状态。

目前资本市场担心商业银行在地方政府隐性债务上有比较大的风险敞口

,关于这个问题,目前尚未看到官方数据。(有研究机构在一系列假设下做了测算,测算结果为:2017年末整个银行体系对地方政府隐性债务的金额大约在28万亿元左右,其中,贷款估计为17.2万亿元,表内外非标投资估计为10.5万亿元。)根据我们调研了解,不同银行的情况差异较大,经营风格保守、管理规范的银行在地方政府隐性债务上的违约风险预计较小。我们调研了解,头部银行合作的政府类背景公司属于这类公司里面最有实力的一批,集中了政府的非常优质的资源,公司治理水平比较好,现金流也不错,因此偿债能力带来的违约风险和流动性问题导致的违约风险总体都比较小。地方政府隐性债务上有比较大风险敞口的银行可能主要是一些与地方政府绑定较深的地方性银行。

在上述分析的基础上,我们认为,

未来几年资产质量对利润的影响会回到比较均衡的水平

,相对于近几年计提拨备对银行利润造成较大影响的情况,未来几年拨备将反哺利润,个别优秀银行2017年已经体现这一变化,部分优秀银行将在2018-2019年后逐步体现。

简单做一静态测算,假设2017年计提拨备比例等于2010-2017年的平均值,静态测算将提升上市银行归母净利润5%-30%,从而明显提升ROAE水平。

二、盈利能力:负债端结构体现资源禀赋优势,2018年净息差同比将提升

(一)负债端:2018年一季度存款增长有分化,负债端结构决定负债成本率

从存款情况看:

1)量:

存款竞争激烈态势持续,存款增长承压,各家银行总体情况类似,但可以自主调控的空间有差异,基础较好的银行有能力通过相应安排实现既定的存款增长目标。

2)价:

与竞争激烈态势相一致,存款成本有上升压力,各家银行所处的竞争地位有差异。

未来存款的增长和成本的稳定需要通过更精细化的管理实现:

1)通过布局产品线或者提供更优质便捷的结算服务等吸收对价格不敏感的存款。

比如按揭,有大量对价格不敏感的客户长期在银行账户里面存一定金额用于还按揭,这类存款不仅负债成本低,而且实际的期限也长,对于银行来说是最好的存款。

2)细分客户,对某几类客户或者某些地域客户适当提高负债成本的容忍度,通过适当安排一定量的高负债成本的存款吸引这些对价格敏感的客户。